贛州通天巖石窟大肚彌勒造像年代考*

馬 偉

(東華理工大學,江西南昌 330000)

通天巖石窟,位于江西省贛州市。開鑿于唐朝,興盛于北宋,有造像359尊,尤以通天巖與翠微巖的石刻造像為最,其中的大肚彌勒造像尤其精美,被認為是南宋時期的造像。但是該像與笑口常開大肚彌勒佛形象,明顯不同,作者認為其建造年代應為北宋時期造像,而不是通常所認為的南宋時期。為驗證這一猜想,本文首先對大肚彌勒彌勒形象的形成與演變進行討論。

一、大肚彌勒形象的形成與研究

彌勒信仰是中國傳統文化的重要組成部分,早期的彌勒佛形象,受到交腳彌勒菩薩造像的影響,也多呈現出交腳形態。如西安碑林博物館藏北魏皇興五年雙腳彌勒造像,螺旋發髻,臉盤為長圓,身材健碩,身著袈裟,兩腳相交端坐于兩層高臺之上。該造像從外表來看,無論是發型、袈裟的樣式等,與如來造像別無二致,但是與大家普遍認知的大肚彌勒造像的形象天差地別,完全不一樣。

(一)大肚彌勒佛與布袋和尚

現在大家一般認為的大肚彌勒佛,其原型為五代時期的布袋和尚。布袋和尚,名契此,為五代梁時期浙江明州(今寧波)一代的游僧。有關布袋和尚的信仰與繪畫、雕塑,在其未去世前就已經出現,但主要集中于江浙一帶。進入北宋以后,布袋和尚的信仰及相關繪畫、雕塑等作品很快傳遍全國,逐漸替代了原有的交腳彌勒佛形象。彌勒形象的轉變過程,是彌勒信仰徹底中國化的過程。

中國古籍中關于布袋和尚的記載中說道,布袋和尚生前常吟唱“彌勒真彌勒,時人皆不識”,人們稱其為彌勒降世。其中最早的記載源于北宋端拱元年(988年) 贊寧撰寫《宋高僧傳?唐明州奉化縣契此傳》,具體如下:

釋契此者,不詳氏族,或云四明人也。形裁腲脮,蹙頞皤腹,言語無恒,寢臥隨處。常以杖荷布囊入鄽肆,見物則乞,至于酉兮皿醬魚菹,才接入口,分少許入囊,號為長汀子布袋師也。曾于雪中臥,而身上無雪,人以此奇之。有偈云“彌勒真彌勒,時人皆不識”等句,人言慈氏垂跡也。又于大橋上立,或問:“和尚在此何為?”曰:“我在此覓人。”常就人乞啜,其店則物售。袋囊中皆百一供身 具也。示人吉兇,必現相表兆。亢陽即曳高齒木屐,市橋上豎膝而眠;水潦則系濕草屨。人以此驗知。以天復中終于奉川,鄉邑共埋之。后有他州見此公,亦荷布袋行。江浙之間多圖畫其像焉。

此外關于布袋和尚的史料記載,主要有北宋至明時期的古籍(清代暫不敘述),按照年代排列如下:

1.《唐明州奉化縣契此傳》,北宋端拱元年(988年),贊寧著,《宋高僧傳》卷21。

2.《布袋和尚傳》,景德元年(1004年),道原,《景德傳燈錄》卷27。

3.《明州布袋和尚》,宋理宗淳祐十二年(1252),釋普濟,《五燈會元》卷2,六十四。

4.《佛祖統紀》,南宋咸亨五年(1269年),志磐著,卷42。

5.《佛祖歷代通載》,元(1341年以前),念常,卷17,《大正藏》第49冊。

6.《釋氏稽古略》,元(1354年),覺岸編,卷3,《大正藏》第49冊。

7.《定應大師布袋和尚傳》,元(1366年),曇噩撰,一卷,新纂續藏經 No.1597 。

8.《神僧傳》,明代(1417年),佚名(一說朱棣)。

9.《五燈嚴統》,明代,費隱通容撰,全一卷,《萬續藏》第一三九冊、《禪宗全書》第十七、十八冊。

同時,從元代到清代所修浙江地區的方志和《岳林寺志》《奉川長汀張氏宗譜》等記載中,也記有很多關于布袋和尚的傳說,無一例外,均認為其為彌勒降世之人。

(二)關于布袋和尚的研究

關于布袋和尚的研究,早期多集中在思想、繪畫領域,尤其集中于布袋和尚與彌勒的討論。例如2000年,奉化召開首次全國彌勒文化學術研討會,并出版《布袋和尚與彌勒文化》一書;2007年4月,奉化成立彌勒文化研究會,發動民間文學作者進一步搜集、整理、加工布袋和尚傳說等等。

之后學者對于彌勒形象的形成這一論題逐漸關注,尤其近些年隨著對西北諸小石窟的調查研究,漸漸有學者,如陳琿、李靜杰、李輝等先生先后進行了深入探討。但是也多是針對個別造像或者地域的獨立研究,對大肚彌勒形象的轉變進行調查,未能將布袋和尚在五代之后,如何一步步成為大肚彌勒,進而在中國、日本地域流行起來的完整過程進行說明。各位先生的具體論述如下。

較早的研究是2012年,陳琿先生對杭州寶石山大石佛院的北宋布袋和尚進行調查,提出布袋和尚形象傳播熱度分為兩個階段:

“第一波布袋和尚圖像熱”,在布袋和尚契此生前便已經出現,在五代十國中后期開始盛行,何時結束目前尚不可知。

“第二波布袋和尚圖像熱”,據新纂續藏經No.1597《明州定應大師布袋和尚傳》中記載,宋熙寧三年(1070)莆田孫鑄、熙寧四年(1071)晉安劉繼業、元豐四年(1081)沙門宗尚等人,均有摹寫、摹刻布袋和尚像。宋仁宗時期(1010-1063),因佛教盛行影響儒學發展,歐陽修從文人、官員層面推行了排斥佛教的思潮,認為人們應關注儒家仁義禮樂,而非是佛教信仰,對佛教在宋仁宗時期的發展造成了一定的影響。莆田孫鑄、晉安劉繼業等人對于布袋和尚的信奉,也是在宋仁宗之后才出現的。因此,推測第二波的布袋和尚信奉,是在宋仁宗之后在民間層面較為公開的進行,因此出現了第二波布袋和尚圖像熱潮。

贊寧《宋高僧傳》成書于北宋端拱元年(988年),其中的卷21《唐明州奉化縣契此傳》中對對布袋和尚進行了記載。陳琿先生提出該傳記中,形容布袋和尚外貌為“形裁腲脮,蹙頞皤腹”,多為猥瑣不雅之態;同時先生文中引用元代《明州定應大師布袋和尚傳》中關于布袋和尚看到自己肖像時的反應記載,即“有陸生者,善畫,肖師像于寺庫院壁。師過之,唾不已。”說明最早布袋像的重要特征就是“寫真像”,且布袋和尚生前看見自己的肖像,態度是“唾不已”,其自己也認為自己形象不雅。因此,早期的布袋和尚應該并不是通常人們所認為的“笑口常開彌勒佛”的形象,而是“形裁腲脮,蹙頞皤腹”的形象。同時李輝先生對于大肚彌勒形象也進行了探討,對于彌勒與十六子的組合進行了深入研究。

之后李靜杰先生帶隊至陜北考察宋金石窟,發現宋金石窟中有很多與“布袋和尚”相似的造像。李靜杰先生以及谷東方先生,分別在文章中對這一造像樣式進行了討論。通過對布袋和尚與周邊造像的關系進行分析,進一步從像的身份進行探討,提出宋金石窟中的早期布袋和尚像其身份可能多為“現世高僧”,而不是作為彌勒佛來表現的。此外,常紅紅博士、石建剛先生的文章中對陜北宋金石窟造像中的布袋和尚以及壁畫中布袋和尚進行了探討,對河西地區西夏石窟進行了深入探討,指出了西北地區布袋和尚信仰的特殊性,如布袋和尚的頭頂出現“化佛”等。

到了中國明朝時期,大肚彌勒的造像常態化,進入了寺院建筑中的天王殿中,據邢鵬先生的研究,認為起事件大約不晚于明朝天啟年間。同時彌勒形象也在明朝傳入了日本,這一時期相當于日本室町時代末期,大肚彌勒形象流傳至日本,成為“七福神”之一。最初七個福神的組成多有變化,直至江戶時代“七福神巡禮”的興起才基本定型,七福神主要有大黑天、惠比壽、毗沙門天、辯財天、福祿壽、壽老人、布袋和尚七神。其中布袋和尚又被稱為“笑佛”。目前學者對于七福神的研究中,多集中于對七福神信仰的形成進行探討,如與“八仙”、佛教的七難即滅、七福即生之觀念等的關系,對于布袋和尚個體的研究中,尚未看到詳細研究成果。

二、贛州通天巖石窟大肚彌勒造像

通天巖石窟中的翠微巖上有一尊大肚彌勒造像,其右側旁有銘文:“虔州贛縣右通利坊朱氏同男吳豫施彌勒尊像,迫召亡女吳氏小娘受生凈域”。唐宋時期,常以坊、市對商業活動場所與城市居民區進行成為,這里的“右通利坊”為贛州地區的某居民區名稱,應為朱氏的居住地。通過銘文可知,該像為在虔州贛縣右通利坊居住的朱氏與男子吳豫,為了去世的女兒能夠魂魄生于彌勒凈土,所造的彌勒尊像。

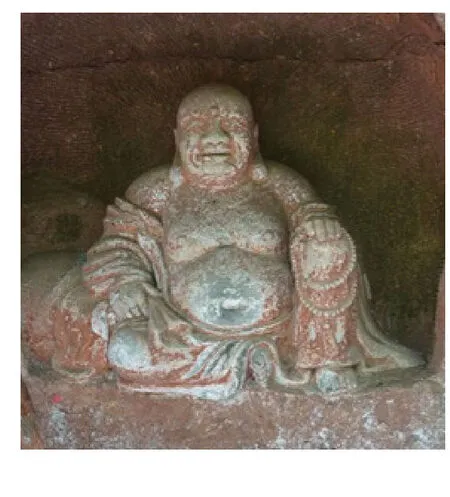

該像形象如圖所示(圖1),身形胖碩,袒胸露腹,左腿抬起手拿念珠撫于其上,右腿半臥橫放,右身右側有一鼓起布袋,其手握布袋口放于半臥腿上;臉部圓潤,耳垂長而垂于肩膀上,兩眼之間有白毫,雙眼微耷,嘴巴裂開,但并未程上翹樣式,面部容貌顯露出愁苦之態。與我們通常所認為的笑口常開彌勒佛有明顯的不同。但是張總、夏金瑞先生在《江西贛州通天巖石窟調查》一文中則認為該像“敞懷大笑”,即“像袒胸露腹,半跏跌坐靠于山巖之側。豐面大耳,雙耳垂肩,敞懷大笑。”所述內容,與該像所呈現的狀態明顯不符合。通天巖石窟大肚彌勒造像的年代,通常認為是南宋時期,但是以杭州飛來峰冷青溪南巖的南宋時期造大肚彌勒佛像為例,兩相對比,明顯不同。

圖1 大肚彌勒像 2021年拍攝于贛州通天巖石窟

杭州飛來峰冷青溪南巖的崖壁的大肚彌勒佛像,為南宋時期造像。該像斜靠于巖石旁,袒胸露腹,雙足赤腳,一腿彎曲手持念珠撫于其上,一腿半臥,右側為鼓起布袋,手拿布袋口放于布袋之上(與通天巖大肚彌勒像不同);臉部圓潤,眼睛微咪,嘴角上翹,嘴巴裂開,為典型的笑口常開式大肚彌勒造像樣式。同時其身邊環繞十八羅漢像,形態各異,但體型相對于大肚彌勒像較小,明顯以大肚彌勒像為中心進行雕鑿。這一時期的大肚彌勒造像,明顯比通天巖石窟大肚彌勒像更為成熟,且形成了一定的模式。

此外,杭州寶石山大石佛院有一尊大肚彌勒造像,據陳琿先生考證應為五代至北宋時期的造像。該像位于東壁,為半圓雕。身著袈裟,袒胸露腹,右腳彎曲右手撫于其上,左腳半臥橫放,身左側為鼓起布袋,左手放于左腳邊上,與通天巖石窟左、右腿、手的形態相異;其臉部程長型,嘴巴微張,略顯愁緒狀。

通天巖石窟中略帶愁苦面容的大肚彌勒造像,與陳琿先生提出的早期的布袋和尚形象,即贊寧《宋高僧傳》卷21《唐明州奉化縣契此傳》中記載的“形裁腲脮,蹙頞皤腹”的布袋和尚相似,卻更多出來悲天憫人之態,而無滑稽猥瑣之榮。相對于五代初形成的“形裁腲脮,蹙頞皤腹”形象更顯端莊悲憫,且通天石窟大肚彌勒像眉間有白毫,應為區別于人與佛的重要標志,說明這一時期人們已經將彌勒形象固定化為大肚彌勒形象。因此,該造像應晚于杭州寶石山大石佛院的大肚彌勒造像(圖2),早于杭州飛來峰大肚彌勒造像。其時間并不是通常所認為的南宋時期,應為北宋時期。

圖2 大肚彌勒像 杭州寶石山大石佛院

圖3 大肚彌勒像 杭州飛來峰