普羅科菲耶夫《第三鋼琴協奏曲》第一樂章和聲研究

張力威

(武漢音樂學院,湖北武漢 430060)

謝爾蓋?謝爾蓋耶維奇?普羅科菲耶夫(Sergei Sergeievitch Prokofiev,1891-1953)是蘇聯著名的作曲家、鋼琴演奏家,也是20世紀享譽世界的音樂大師。《第三鋼琴協奏曲》是普羅科菲耶夫從1917年開始進行創作的,1921年夏天,在《丑角》首演之后,普羅科菲耶夫遷居到大西洋岸邊的法國勃列坦城。在這里他完成了在俄羅斯已經開始寫的《第三鋼琴協奏曲》,其中,第一樂章的兩個主題與變奏寫于1916-1917年間,再現部中的平行三和弦材料是1911年作曲家儲存下來的,可見作曲家寫作這部作品時經過了長期的構思與資料的累積。

《第三鋼琴協奏曲》第一樂章的音樂形象生動鮮明且具有對比性,普羅科菲耶夫雖然以運用自然音體系為主,但是整部作品的和聲是豐富多彩的。從主觀上來說,青年時代的普羅科菲耶夫的性格特征體現在音響上的“大膽妄為”,在此作品中,作曲家也不乏在和聲語言上做出創新:大量的不協和和弦、平行三和弦材料、奇異的轉調等,但整部作品仍是典型的有調性的自然音體系音樂。

和聲語言的變化是20世紀現代音樂的一個重要特征,和聲與調性語言更加豐富,作曲家們也紛紛嘗試突破傳統的功能和聲,挖掘新的和聲語言。和聲的創新也是普羅科菲耶夫音樂探索中較為重要的一個方面,在《第三鋼琴協奏曲》中,他以傳統的和聲材料作為基礎,結構上仍遵循著傳統的調性布局,在此之上運用新穎的和聲手法進行革新,如:開始引入非三度疊置的和弦材料、以流動的主音來確立調性,從和聲的緊張度來體現結構意義等。因此,傳統的和聲分析理論對于新的和聲語言并不完全適應,對于一些新的和聲與調性語言缺乏系統合理的解釋,因而需要新的分析方法與工具來適應它。綜合普羅科菲耶夫的《第三鋼琴協奏曲》第一樂章中的和聲材料,下文將運用欣德米特的和聲理論對其《第三鋼琴協奏曲》第一樂章的和聲技法特點,從和聲材料、調性布局、和聲起伏三方面進行分析及歸納。

一、和聲材料

和聲材料是指和弦的組織方式與結構形態,它從一定意義上可以反映出一個作曲家的和聲風格。

(一)三度疊置和弦

三度疊置的和弦在普羅科菲耶夫的作品中十分常見,但普羅對它們的運用顯然已具有新的時代特點。呈示部中連接部的31-34小節中為連續的平行六和弦進行。但這個片段中的和聲進行顯然已經不是傳統的功能進行,音響效果也極為豐富,普羅科菲耶夫在此運用連續的平行進行,首先是為了獲得有規律的聲部進行:從31小節開始,平行和弦的根音e前面接低音E以級進的形式一直下行,形成一個以半音進行為主的線條,直至33小節第四拍在(D#F#A)的V組和弦上停下來,隨后34小節出現的三和弦(ACE)一直持續并穩定下來,與31-33小節形成一個音響、調性上的對置;其次,連續平行六和弦在此的結構功能是起到連接作用,普羅科菲耶夫在此是想構建出一個以多彩的和聲音響作為帶狀的連接句。

呈示部中副部(66-74小節)的片段中,普羅科菲耶夫雖然主要運用的還是三度疊置和弦,但他巧妙地將含有三全音的和弦與不包含三全音的和弦交替運用,造成了和聲起伏緊張與松弛交替的效果。

(二)非三度疊置和弦

非三度疊置和弦的運用在此作品中出現的非常頻繁,在此將其分類為“不含三全音”與“含有三全音”的非三度疊置和弦來分別闡述。

1.不含三全音的非三度疊置和弦

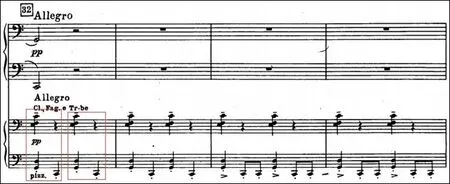

譜1:169-172小節

上例為再現部的引入部分,調性中心為C調,從譜例中可以看到,在紅色方框內,這個和弦結構同時包含了C調的主(C、E、G)、下屬(F、C)、屬和弦(G、D)的結構因素。

2.含有三全音的非三度疊置和弦

47-49小節是呈示部中連接部的“轉化”部分,從譜面中可以看出,以每兩拍為一個和聲單位,皆包含了兩個七和弦的材料,但從節奏與音響的角度來講,這兩個七和弦的組合是密不可分的,因此將每兩拍劃分為一個和聲材料,繼而得出六個包含三全音的和弦(見譜2)。類似于譜2中包含了三全音的非三度疊置和弦的材料在作品中大量的出現,和聲材料被復雜化,增強了音樂的動力與緊張感。

譜2:

從以上分析可以看出,普羅科菲耶夫在此作品中和聲材料的運用特點:(1)他雖然仍使用傳統的三度疊置和弦,但他在某些部分脫離了傳統的功能進行,而更注重音響上的色彩斑斕;(2)作曲家使用了非三度疊置的和弦材料,和弦材料被復雜化,凸顯出音樂的緊張度。

二、調性布局

調性是表現音樂內容中必不可少的一個重要手段之一,調性的變化與樂思的發展和音樂情緒的變化是密切相關的,它體現著音樂作品的整體框架。普羅科菲耶夫作為一名20世紀的作曲家,在繼承著傳統的調性音樂的同時,也一直尋求自己的和聲語言方式,探索一種能夠表達強烈情感的音樂語言,他畢生都在追求著音樂風格的創新。下面將以欣德米特的和聲理論為工具,試圖從“古典”與“創新”兩方面出發,探析這首作品的調性特征與普羅科菲耶夫所運用的和聲手法。“古典” 與“創新” 兩個方面也體現了作曲家對傳統與革新關系的辯證認識。

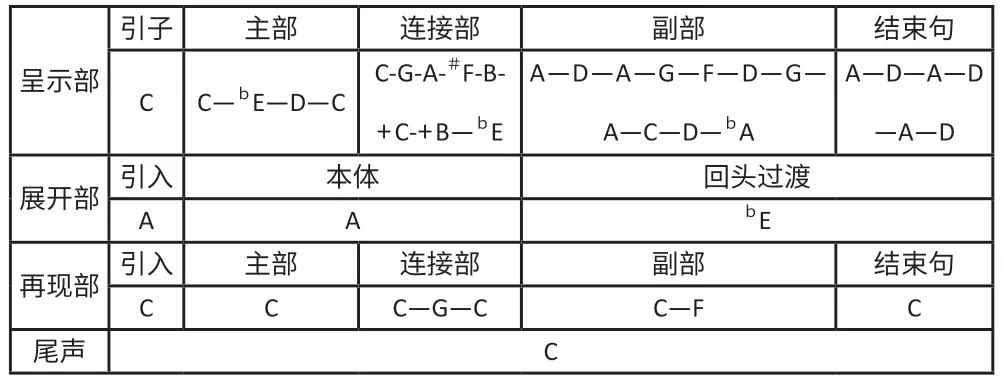

在欣德米特的作曲技法理論中,判斷調性的依據來自和弦運動中的“音級進行(degree progression)”,“音級”來自支持不同和弦的根音。依照欣德米特的理論將第一樂章調性布局歸納總結如下(見表1)。

表1 《第三鋼琴協奏曲》第一樂章調性布局

從上表可以看出,作品的中心調性為C,這是毋庸置疑的。從整體的調性框架與曲式結構的關系來看,普羅科菲耶夫還是遵循著古典奏鳴曲式的調性布局特征:再現部主部的調性回歸、副部的換調再現等等。但在此基礎上,普羅科菲耶夫的和聲語言以及在局部的調性發展與安排上做出了一些“別出心裁”的安排。

(一)局部調性的對置

第15-28小節為呈示部的主部主題部分,當主部主題還在呈示的過程中,調性中心就從C轉移到了極遠關系的e上,從而使音樂的音響效果產生了強烈的對比。K.羅增施爾德曾說:“普羅科菲耶夫和聲手法的特點,首先是他的調性對比非常強烈,有時這種特點擴展為戲劇性的或是史詩戲劇性的布局。”雖然運用調性的對比這種手法在眾多作曲家與作品中也是常見的,但是相較于古典主義時期與浪漫主義時期的奏鳴曲與協奏曲的作品來說,在主部主題的呈示時就開始向遠關系的調性中心轉移這一做法還是比較少見的。

(二)再現部前的意外進行

從表1中可以看出,在呈示部的調性安排上,調性的變換比較頻繁,尤其表現在副部的“突變發展”部分。相較于呈示部中調性的頻繁變換,展開部的調性安排非常穩定,在整個部分的陳述過程中,調性中心就轉移了一次。在這一部分值得注意的是:在再現部之前,傳統奏鳴曲式中的“準備”部分,也就是再現部調性回歸之前的“屬準備”。在傳統奏鳴曲式的和聲表現上,再現部之前的和聲安排比較典型的做法就是進行主部調性的屬持續。159-168小節是展開部中的中心II部分,經過對此片段的音級進行以及調性布局的分析之后,發現這一部分的調性中心明顯是在E上,音級進行強調的是B音,也是傳統和聲理論上的“屬音”,它一直在持續著。按照傳統奏鳴曲式的調性布局的思維,在這個B音——E調的屬音持續之后,調性應該回歸于E,但普羅科菲耶夫在這里卻意外地進行到了C大調上,形成了一個意外進行。

傳統的和聲理論中,確立調性的最大依據就是和聲的終止式,而在普羅科菲耶夫的這首作品中,調性的確立是多元化的綜合:音級進行、旋律體現的調性等,他并不完全是用傳統的屬—主和弦來作為確立調性的主要依據。在整體的調性布局上,他遵循著傳統的布局思維,但在局部的調性處理上,又做了一些別具一格的處理。

三、和聲起伏

所謂和聲起伏,是指和弦的緊張度上升或者下降的表現,根據欣德米特的理論,他將和弦總共分為A、B兩大類別,A類為不含三全音的和弦,B類為包含三全音的和弦。在A類與B類和弦中,還各涵蓋三組不同類和弦,以羅馬數字為標記方式:I、III、V組為A類和弦;II、IV、VI組為B類和弦。數字越小,代表和弦價值越高;反之,數字越大,代表和弦價值越低;而和聲的緊張度是與其價值相反的,從I組至VI組緊張度逐漸增強。

第一樂章中引子部分的俄羅斯抒情形象、強勁堅毅的主部主題、詼諧的副部主題、精力充沛與無窮動式的經過句等這些性格各異的形象都是由不同的音樂要素綜合而形成的。下文按照欣德米特的理論對第一樂章的和聲進行分析后,選取該樂章的片段,以曲式結構為基礎來進行觀察其“和聲起伏”的特點。

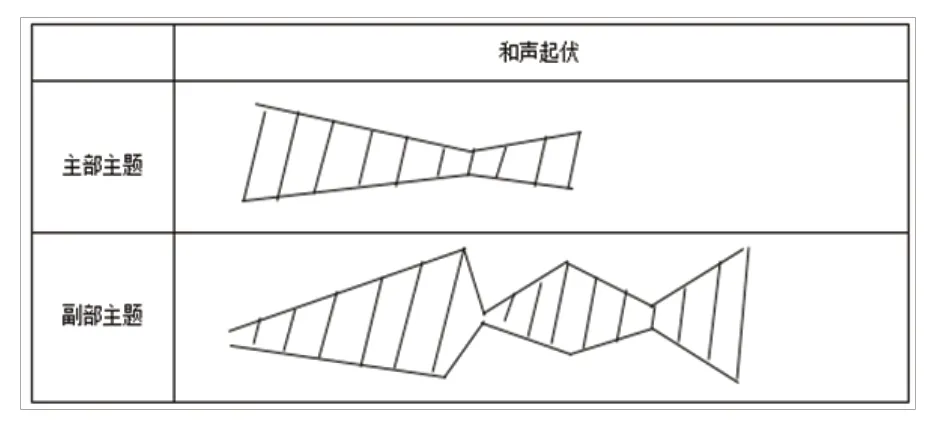

(一)參與主部與副部的主題性格對比

主部主題與副部主題是呈示部中最具對比性的兩個主題,在此樂章中也不例外,主部主題熱情、堅毅,副部主題詼諧、怪誕;筆者在下文將副部主題的和聲起伏同主部主題相比較(見表2),試圖觀察在音樂的材料、情緒產生對比時,和聲在其中是如何表現的。

表2 主部主題與副部主題和聲起伏對比

主部主題(小節)朝氣蓬勃,15、16小節為IV組和弦(C-D-F-B),17、18小節分別使用了II組與III組的和弦,和聲的緊張度由緊至松,和聲節奏為一小節一個和聲材料.副部主題句(68-75小節)在和弦類型的使用上:首先,比較主部主題而言類型豐富了許多;其次,緊張度較高的V組、VI組和弦使用的次數較多,直接造成了整個副部主題的音響效果是極不協和的。從和聲起伏的幅度來看,副部主題明顯波動較大,造成了和聲緊張度的極大對比,尤其是70、71小節,從極不協和的VI組和弦到極度協和穩定的I組和弦,隨后又直接進行到緊張度極高的VI組和弦與V組和弦,這樣的手法直接造成了副部主題音響效果的戲劇性,增添了其怪誕的氛圍。

61小節開始進入副部,在副部主題出現之前有8小節的引入句,綜觀整個副部的和聲現象,值得注意的是101-110小節,這是副部的“突變發展”的一部分,對比副部主題,材料使用的更為精煉:僅以副部主題的級進下行動機為發展對象,音樂的情緒變得更加諧謔近似怪誕。從譜13可以觀察到,在音樂的情緒與材料發展的同時,調性也變得十分頻繁,和弦密度對比副部主題的部分要增加許多,六組和弦都被作曲家所使用到,使用頻率以III、IV、VI組和弦為主,中間穿插著穩定的I組和弦;和聲起伏的幅度與調性中心對應音樂的性格特征緊張度較高且變化無常。

(二)突顯連接部的結構功能

連接部(29-60)一共分為三個部分:承上(29-40),以主部主題的三音動機作為核心材料,同時運用重復、倒影的手法獲得旋律上的發展。轉化(41-53),運用主部主題連接句(19-20)的平行和弦材料進行音樂的展開,樂隊與鋼琴的織體比較29-40小節,要厚重許多。啟下(54-60),作曲家開始削弱織體的厚度,旋律節奏開始漸緩。作曲家在連接部“承上”的和弦選用上只選擇了I組與III組的和弦,I組與III組都是不包含三全音的和弦,其中,使用的頻率以價值最高I組和弦為主;雖然和聲起伏上包含了兩次緊張度的遞減,但和聲整體的緊張度并不高,但結合音樂的材料來觀察,不難看出作曲家的意圖旨在“回顧”主部主題并逐漸淡化它。

連接部中“轉化”(41-53小節)的材料作為音樂結構的一個重要因素,和聲在此片段也成為推動音樂發展的助力,雖然調性中心的變化頻率在此并沒有特別的頻繁,但是無論從和弦的密度還是和聲的緊張度方面都要比之前更高。

將連接部三個部分的和弦使用情況總結后發現,作曲家在這一部分上的安排:整個連接部的三個部分對比明顯,“承上”(29-40小節)和弦的使用頻率以及和聲的緊張度相對平淡;“轉化”(41-53小節)顯然是一個明顯的對比部分,且達到了一個小高潮,和弦的使用類型相當豐富,和聲起伏的幅度也明顯增加;“啟下”(54-60小節)預示著即將進入副部主題,材料上已看不出具有明顯的主部主題與即將出現的副部主題的特征,而對比41-53小節,旋律的節奏開始放慢,對應的和弦的密度也降低了,但是和弦類型除了V組和弦也都涉及,并且緊張度最高的VI組和弦使用的次數最多,緊張度并沒有絲毫降低,整體音響是極不協和的,和聲上與29-40小節的“承上”形成了強烈對比,也為接下來出現的“怪誕的”副部主題做出了音響上預示。從和弦的價值來看,三個部分所使用的和弦的價值相對是遞減的,雖然還是有調性中心,但從41小節起是逐漸不明確的。

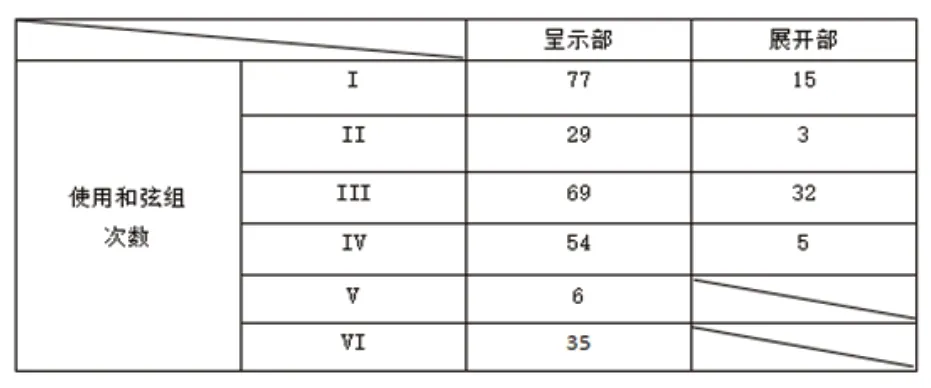

(三)展開部與呈示部的和聲起伏對比

展開部(140-168小節)是一個具有插部性質的展開部,與呈示部的對比體現在:1.材料雖來自全曲的引子部分,但抒情優美的音樂性格相對于呈示部而言已發生了根本的變化;2.注重橫向線條的發展,運用復調的思維與呈示部主調的寫法、注重縱向音響的思維形成對比,在“本體”階段,將引子材料運用對位的手法先后呈示4次;3.由于音樂性格發生了根本的變化,和聲起伏的幅度等也與呈示部產生了明顯的對比。

從表3中可以觀察出,除開和弦的數量因素,呈示部與展開部在和弦使用的情況上還是有明顯區別的。在兩個樂部的音樂性格產生根本性變化的同時,作曲家削弱了和聲的整體緊張度。在呈示部中,使用和弦組的頻率排列為:I>III>IV>VI>II>V,在展開部中,和弦組的運用頻率為:III>I>IV>II。可以看出,兩個樂部在整體的和弦使用頻率上的特點是:兩頭為價值高的和弦組,中間為價值低的和弦組,在此基礎上,展開部完全沒有使用V組與VI組的和弦,因此緊張度明顯的比呈示部的緊張度要低。

表3 呈示部與展開部和弦使用參數

綜上所述,通過對作品整體和聲起伏的分析,可以看出它積極參與了作品的結構化的構建,也直接參與了主、副部主題的對比,增強了主、副部主題音樂性格的表現意義。

結語

《第三鋼琴奏協奏曲》形式上的親切感,技巧極為精湛的織體,還有抒情與激昂、華麗多彩與反復無常的種種因素,相互連接起來的生氣勃勃,奠定了這首作品的特殊地位。通過對第一樂章的和聲分析可以看出,普羅科菲耶夫在和聲思維上對傳統的繼承以及運用傳統的和聲材料賦予它新的表現意義以及結構意義。在整體調性布局的安排上,他保持著“古典”思維又譜寫出具有他自己風格的“創新”;和聲的起伏在整首作品中擔任著音樂構成的“重要角色”,不僅直接參與了主、副部主題的對立,也凸顯出了各個部分的結構意義。從作品的和聲現象結合社會背景來說,也反映出一定的美學意義。不可否認的是每一部音樂作品都是歷史文化的產物,一切技術層面上的手法不可避免地受到科學技術發展水平的影響。在第二次工業革命爆發后,科學技術得到了進一步的發展,人類開始進入“電氣時代”(重工業),作曲家們開始嘗試將機械化的律動運用到音樂中去,我認為《第三鋼琴協奏曲》第一樂章中的一些機械化的節奏與死板音色的“怪誕”插部的誕生或多或少受到此因素的影響。

①《音樂譯文》編輯部編.論現代和聲[M].北京:音樂出版社,1959年第52頁.