校史題材話劇的藝術加工

——以北京化工大學話劇《化碳為纖》為例

侯婉琳 申子嫣 馮祖光

(北京化工大學,北京 100000)

“校史劇”是指根據校園歷史緊密相關的人物或者事件來進行藝術創作的話劇表現形式,它與校園歷史緊密結合,體現的是一個學校在不同的境況下展現出的動人精神,對追溯校園歷史、傳承校園文化、激發學生活力有著積極地正面作用。

北京化工大學話劇團于2019年年末開始籌備創排原創科研校史題材話劇《化碳為纖》,因其題材的特殊性和專業性較高,導致難度也大大上升,歷時兩年的精心打造,終于在2021年7月份上演,一經演出就引起了社會的關注。《百家講壇-我們的大學》、中國青年網等各大媒體爭相對其進行報道。此外,在2022年6月份《化碳為纖》將會進行第三場巡演。筆者通過在話劇《化碳為纖》擔任制作人的工作中,對校史題材話劇的藝術加工產生思考:我們要如何對校史題材話劇進行科學合理的藝術加工呢?

一、深挖優秀的校史文化

在創作校史題材話劇時,不可避免碰到一些令人兩難的問題,比如:怎樣對校史進行話劇性改編?因為“戲說不是胡說,改編不是杜撰”,倘若沒有嚴謹的史實支撐,就會引起社會的不滿,產生負面輿論,沒有發揮其正面作用反而適得其反。因此,我們更應該深度挖掘真實優秀的校史文化。

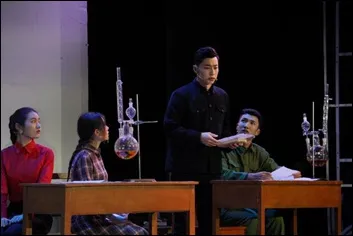

話劇《化碳為纖》以碳纖維材料研發人員的個人生活和情感經歷為主線,講述中國材料人為熱愛的尖端材料制造事業矢志不渝、執著奮斗的故事,謳歌當代科研工作者的愛國奉獻、創新創業精神,用鮮活的青春,演繹先人的故事。(如圖1)

圖1 《化碳為纖》第一次公演劇照

第一,從內容的選擇上來說,《化碳為纖》選取了北京化工大學最具代表性的學科相關內容,共同講述了北化人的情懷與擔當,營造了一個繽紛多彩的化工世界,體現了北化前輩催人奮進的創業精神、超群出眾的人文風貌、激勵人心的情懷擔當。

第二,從題材上選擇上來說,《化碳為纖》摒棄了淺顯、虛無的人物性格特征和內在情感,采用了與之相反能最大程度展現人物真實和原本形象相契合的材料,例如“中國碳纖維科研人員打破碳纖維領域被美日卡脖子40年”“我國碳纖維研發起步于60年代”“大量學生前往美日留學”等真實歷史,運用話劇這一藝術表現形式將化大學子恪守真理、矢志報國的精神展現得淋漓盡致,除此之外還展現了北京化工大學一脈相承的科研精神。題材的選擇和學校的整體基調相符合是十分重要的。

第三,從人物的刻畫上來說,采用了客觀現實和主觀情感上多重矛盾的沖突,顯示了人物最真實的外在特征和內在精神。例如話劇《化碳為纖》中周達化和方超冉,在同時面對不知結果的苦心鉆研和另尋他路的出國留學時,在現實沖突和內心兩難時,他們的選擇也迥然不同。又如為愛勇做科研后盾的何琳,在奔忙實驗室與照顧小孩之間來回周旋,最終因勞疾昏倒。在時代的洪流中,只有從更加客觀的角度來對人物進行分析和塑造,才能使話劇中所塑造的人物變得更加豐滿和富有血肉。

一部優秀的校史題材話劇離不開以下三個特點:(1)內容選擇的合理性;(2)題材選擇的代表性;(3)人物刻畫的生動性。實踐方能出真知,對于參與到校史題材話劇中的同學來說,是實現與前輩進行跨時空交流的獨特角度與方式,也是一個能夠真正實現自我價值的途徑。在話劇《化碳為纖》中,周達化等一眾科研人員雖然最終成功研制出了碳纖維技術,但是編劇也沒有對其進行過度美化,他不得已對家庭的忽視,以及妻子對他沒有盡到父親責任的埋怨,反而使他的人格更加鮮活,也反映出了當時科研人員真實的無奈。作為校史題材話劇創作者應深度挖掘真實優秀的校史文化,特別是提煉出那些能夠引發人們深思,并且在新時代發展階段需要不斷傳承與發揚的時代精神。另外,一味地追求形式創新的作品會給人一種缺乏深度且敘事碎片化的感覺,更不要提目前所謂的“創新”只是打著創新的幌子“換湯不換藥”,從角色塑造上來說也會呈現出人物塑造單薄且過于公式化的負面效果,導致作品的歷史厚重感和靈氣都消失殆盡,如今仍有許多作品呈現出這種狀態。

二、創作風格的實踐與探索

校史是真實而又漫長的歷史,它形象又嚴謹,細膩又感人,很容易與觀眾產生共情。優秀的校史題材話劇離不開合適的創作風格,在保證真實性和戲劇性的基礎上,各家的創作方式大不相同,效果也呈現出參差不齊的情況。如果按照校史材料的改編程度,可以從低到高把這些話劇分為三類。

1.選取校史中相關聯的人物和事件

這是一種比較寫實的創作思路,也是當前被采用最多的,它的底層邏輯是對校園歷史的變動從始至終沒有脫離真實存在的矛盾本身,也沒有過分淡化歷史客觀規律對戲劇性的影響。就著眼于當下各大高校創排的校史題材話劇來說,主要還是以這種方法為主,話劇《化碳為纖》也不例外。除此之外還有許多此種創作類型的原創校史題材話劇,例如:南京大學原創校史題材話劇《蔣公的面子》的創作靈感就來源于校園里的一則軼事;北京化工大學原創校史題材話劇《歸期》的創作靈感以1958年建校史實為基礎,以校友的真實事跡為原型(如圖2)。這種類型的話劇主要是以現實生活為基礎,生動形象并且真實有據的描繪人們生活最鮮活的面貌。這就要求舞美、道具、燈光、臺詞、動作等都最大限度地還原真實的生活,重現生活。通過放大矛盾沖突,來使劇情更具有戲劇沖突。

圖2 2019年版《歸期》

2.借鑒經典歷史人物和事件

郭沫若的浪漫主義歷史劇《屈原》就是“獻給現實的蟠桃”,利用屈原這個角色,生動的描繪了一部社會的眾生相。郭沫若的“借古諷今”選擇了浪漫主義歷史劇作為抓手,面對正在沉入黑暗的祖國,將滿腔的憂愁和憤怒以《雷電頌》的形式無比洶涌地宣泄出來。作為一個從中國千百年歷史長河中走出來的英雄,屈原身上所體現出的“對黎民百姓的關愛與心疼、對家國命運的擔憂與思考、對真理光明的執著與追求”不正是我們人類在任何一個時代都極力推崇的嗎?

校史題材話劇同樣可以借鑒這個創作思路,以“校史”和“歷史”的交匯點為抓手;以強烈的時代感和嫻熟的藝術表現為基礎;以有態度的“借古言今”“見時知幾”為目標。

3.構建一個虛擬時空

憑空構建起一個虛擬時空,要求邏輯體系嚴密自洽,但這種方式難度過大并且說服力不如前兩種強,和其他種類的劇目相比而言,校史劇對于真實性和嚴謹性的要求更高,因此被校史題材話劇創作者采用的概率較少。

目前的校史題材話劇中也有著許多個介于傳統題材和新型表演方法之間的創作嘗試。例如話劇《化碳為纖》就在表現形式上借鑒了電影的蒙太奇手法,采用了采取了平行時空的敘事。演出結束后,舞臺上兩鬢斑白,眼含熱淚的劇中人周達化和校園里那些“寧讓黑發變白,也要化碳為纖”的科學家們,就這樣站在我們的眼前重合在了一起。這又何嘗不是兩個時代的重合,又何嘗不是北化精神的代代相傳。

每一次的靈感迸發,總會在心中留下些什么,經過謹慎的選擇和提煉,就形成了一種風格。每個人都有自己的優勢,大多數人在不知不覺中都會利用自己的這些優勢去進行話劇創作,逐漸向著更適合自己的方向接近、靠攏,自己的風格和定位便逐步成型。靈感源于生活和積累,風格源于靈感和重復。

三、校史題材話劇的藝術加工方法

校史劇的最大受眾群是校園,因此能夠吸引學生的觀看興趣,激發學生對劇目產生共鳴是很重要的。“形式單一”與“過度美化”的校史題材話劇,對于已經有自己獨立人格和判斷的大學生來說,儼然是不合格的。若是想避免這兩個問題,適當對校史劇進行藝術加工是很有必要的。

1.以客觀真實性作為前提進行校史題材話劇創作

歷史是一門必須用相對論研究的學科。因此不是親歷者,就不能絕對化地下判斷,而是要審慎解讀。我們將話劇托付在歷史的基底上進行有效的藝術加工是否會出現人們常說的“歷史虛無主義”呢?答案并不唯一。

任何校史題材話劇對歷史部分的摘取,從技術層面來說,一要倚靠各類史料加以甄別選用,二要敢于有符合邏輯的自我探軼觀點。而從情感方面入手,能樹立正確價值觀的劇本才是人們需要的。校史題材話劇與其他類型的話劇不同,這個不同體現在三個方面。一、校史題材話劇面向的人群主要是學生,對學生的成長和發展具有強大的價值導向屬性;二、校史題材話劇的演出場地一般是學校,對校園文化、校風校紀,甚至學校的社會形象都影響重大;三、校史題材話劇與校園文化互為組成部分,以校園文化為養料,也終將成為校園文化的一部分。

因此,我們在對校史題材話劇進行藝術加工時,應以客觀真實性作為創作前提。

2.以藝術性加工作為校史題材話劇表現的重要部分

雖然藝術性的感受因人而異,但還是大概能從幾個方面來評判的。能不能把故事講好是一個最基本的標準,當然在強調故事藝術性的同時,也不能忽視故事的流暢性。一部校史劇所探討的思想、配樂、畫面構圖,整體所散發出來的氣質、導演對整個大場景的把控,都可以作為評判一部校史劇藝術性的標準。尤其是近幾年各大高校都相繼開展校園話劇節,這在很大程度上促進了話劇藝術表現形式的進步,也促進了話劇在校園中的影響力和熱度迅速發展。

話劇是一種綜合性的舞臺藝術,它將各大藝術門類中的長處結合起來,并有意識地融入話劇表演藝術中,這種融會貫通的方式無異于給話劇的發展和進步提供了一個全新的思路。例如戲曲的“唱念做打”,設計的“設計美學”等。對于藝術性加工,一定要體現正確的情感需求,一味夸大美化的行為是一種對我們的精神麻醉。誠然,大多數的校史劇可能會在技術上存在些微錯誤的藝術加工,而在情感上的價值倒值得商榷。實則,對于藝術的加工,戲謔固有道,正“觀”價更高。

因此我們在對校史題材話劇進行藝術加工時,應以藝術性加工作為話劇表現的重要部分。

3.以與進步科技的有機結合作為校史題材話劇的關鍵

時代的進步和科技的發展給話劇表演帶來了更多的可能。例如,復旦大學打造時空碰撞,精神融合的《追夢百年》、中國石油大學的《創造太陽》等,它們的共同點是都是根據真實具體的校園相關史實進行創作的,并且與時代精神緊密聯系,嘗試將舞蹈、戲曲、現代技術等抽象的表現手法都融入其中,在觀感上大大提高的同時,還增強了和觀眾的互動。科技創新主力了話劇藝術的創作,科技賦能話劇的問題值得我們去進行更深一步的探討。

在話劇表現中融入進步科技可以很好地幫助文藝表達,“實時直播、彈幕投屏、跨時空交互”等一系列的創新想法,會更加豐富觀眾的觀劇體驗。科技的高速發展給話劇創作、舞美、排演、呈現等眾多環節都帶來了改變。隨著數字化時代的到來,新品種、新創意、新主題和新的演出形式,將推動校史題材話劇藝術的創新發展,適應人們的審美變化和觀劇需求。

初學者總是力圖將“形式新穎”作為遮掩自己能力不足的借口,但同樣以形式新穎著稱的《三個黑故事》,將電影中才會出現的夸張風格搬上話劇的舞臺,證實了“形式新穎要建立在專業基礎能力過關的基礎上”這一說法。所以問題的癥結并不在于形式上。想要借用話劇這種直觀的形式去對抽象的現象和思想進行表達,必定有獨立的思想在文字間穿針引線,而話劇與科技的有機結合正是思想直觀表達的關鍵。

因此我們在對校史題材話劇進行藝術加工時,應以與進步科技的有機結合作為創作關鍵。

結語

繁星流動,歲月如梭,校園歷史在話劇的舞臺上從默默無聞到從百花齊放,我們在校史題材話劇中感受校園生活的百般滋味,體悟社會生活的百般姿態,更重要的是收獲情同兩手,追尋自我。筆者參與了《化碳為纖》的整個排演過程,明白了話劇的本質是一場夢,而創作者能做的就是平衡夢境與現實,現實是夢境中最大最真實的那棵樹,我們要做的就是把那棵大樹帶上舞臺。如滿天星的我們因為話劇而聚作一團火,所以,感謝話劇讓我們彼此相遇,愿彼此能不忘來時路,知明天猶可追,也愿大家能在話劇里書寫屬于我們最珍貴的回憶。