剪紙藝術在當代包裝設計中的應用研究

王靜,顧成宇

(湖南工業大學 包裝設計藝術學院,湖南 株洲 412007)

進入新時代,我國的社會矛盾已經轉化為人們日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾。顯然,人們除了對物質層面的基本需求,對精神文化的追求也愈加熱烈。近年來,國家為保護中華傳統文化,加大保護措施推出了相關政策和一些影視欄目,讓文化以絢麗多姿的新面貌走進人們的生活,提高了人們對傳統文化的興趣度和保護意識。剪紙藝術作為我國非物質文化遺產,其具有濃厚的民間藝術風格,寓意著幸福與吉祥。剪紙藝術是我國歷代勞動人民對生活的熱愛和智慧的結晶,寄托了勞動人民對生活的美好期愿,其內涵隨著歷史的發展變化而不斷地完善和豐富。本文以當代包裝設計為背景,以剪紙藝術為例,從多方面探討剪紙藝術在包裝設計中的應用。將民間手工藝與當代藝術設計結合,實現中華傳統文化的創造性轉化與創新性發展。

1 剪紙藝術的起源與特色

2006年5月,剪紙藝術經國務院批準被列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。2009年9月在聯合國教科文組織保護非物質文化遺產第四次會議上,中國申報的剪紙項目成功入選“人類非物質文化遺產代表作名錄”。2011年2月《中華人民共和國非物質文化遺產法》頒布。這一系列舉措足以說明,不論是在國內還是國際,剪紙藝術都受到了大家的認可和重視,無疑也為剪紙藝術的傳承發展提供了更多的保障和 機遇。

1.1 剪紙的起源

剪紙藝術歷史悠久,是中國非常古老的傳統手工藝,也是最為普遍的民間美術形式之一。據記載,歷史上最早的剪紙作品是新疆吐魯番火焰山附近出土的北朝時期五幅團花剪紙。但司馬遷《史記》中的剪桐封弟,記述了西周初期周成王用梧桐葉剪成“圭”賜其弟,封姬虞到唐為侯的故事。[1]戰國時期也有用皮革鏤花,銀箔鏤空刻花,這些雖然不是在紙上表現,但其手法都與剪紙有著異曲同工之妙,由此可見“剪紙”的起源遠比北朝要更早,前者的出現無疑也為后面民間剪紙的發展奠定了基礎。后來,剪紙藝術逐漸走向成熟并在明清到達鼎盛,從民間的窗花、柜花的裝飾到皇宮內皇帝洞房花燭時墻壁貼的“囍”字角花,無不體現著剪紙藝術已成為全民性的藝術。

1.2 剪紙藝術作品特色

剪紙,并非只是用剪刀裁剪。它又叫“刻紙”,是在一些紙、金箔等薄片狀材料上,使用除了剪刀還有刻刀等工具進行創作的藝術形式。“中國剪紙具有廣泛的群眾基礎和應用領域,交融于各民族人民的社會生活,是多種多樣民俗活動的重要組成部分,其通過視覺形象和豐富的造型樣式進行信息傳達,蘊含著豐富的歷史文化信息”。[2]在剪紙作品的分類上可分為折疊剪紙、剪影、撕紙,也可以理解為三種不同的剪紙表現手法。折疊剪紙,將紙經過不同折疊方式剪成作品,簡潔明了,省時省力,適用于表現一些結構對稱的圖形,適用題材繁多且工藝簡單,經久不衰。剪影,則一般用黑色或重色的紙表現人物或物體的輪廓,展現人物和物體的形狀,注重表現輪廓美和造型美,展現出光影的唯美效果。撕紙,則是以手代替剪刀撕出想要創造的圖案,營造出隨意自然的氛圍,但不適用一些精細的圖案創作。

1.3 剪紙藝術技法特色

在剪紙的技法上又可分為三種,折疊、刺孔、陰/陽刻。第一種折疊,也是折疊剪紙的主要表現手法,不同的折疊次數和角度構成了不同的剪紙表現效果。折疊剪紙對稱性、規律性強構成一幅有條不紊的畫面。第二種刺孔,先用小刀或剪子在紙材上剪刻出基本形貌,再用針在圖案上刺孔,多層紙連接可達到粗中有細的效果。刺孔常用于刺繡花樣,可創作出精細繁多的圖案造型。第三種陰、陽陰刻也稱鐫刻,就是刻去表示物象結構的輪廓線,在大的塊面中表現線條的方法,這種效果厚重、結實、分量感強,具有強烈的黑白對比感。陽刻也稱鏤刻,正好與陰刻相反,是刻去空白部分,保留輪廓線。陰刻、陽刻各有所長,許多優秀作品多采用兩種手法并濟,有效增強畫面層次感,黑白灰關系明確,極具表現力。

2 剪紙藝術傳承中存在的主要問題

如今,對非遺文化的學術研究人員越來越多,剪紙的傳承保護問題也得到了大家的重視,在學術研究方面已有了一定的起色,但回歸剪紙技藝本身,愿意學習并付諸實踐的人少之又少。隨著科技的發展,時代正以肉眼可見的速度變化更替,剪紙藝術這種非遺文化,其發展是漫長的,要想完全了解,學會其紛繁復雜的技藝并非一朝一夕能夠掌握。而生活在各種電子產品覆蓋下的年輕一代很少有人愿沉下心來,無畏枯燥乏味的過程,不計成本與回報苦心鉆研。其次,部分地區老一輩的手藝人因文化傳承意識薄弱,歲月蹉跎他們也逐漸老去,導致許多地區的特色剪紙已慢慢消逝。如此看來,剪紙藝術的傳承前景不容樂觀。

2.1 自主創新不足,復制性嚴重

現在許多對傳統文化的設計大多為將非遺上的傳統紋樣、圖案提取出來稍作修改或直接不加修改運用到一些圍巾、包包、手提袋、飾品上,并就將其稱作文創產品,或與某文化聯名,但實質上并不能體現 “創”。[2]這個問題在剪紙藝術的設計應用中同樣存在,為凸顯剪紙藝術特色,大多將紅色的剪紙圖案直接運用到產品上,紅色代表著祥和、喜慶,給人溫暖,但是否與產品本身相匹配,適用場合是否有限,是否符合當代年輕人的審美需求都有待思考。不過,傳統文化再設計中仍不乏一些成功案例,比如眾所周知的“故宮文創”,將故宮元素與文創產品相融合,從產品造型圖案上又有一定的獨創性,做到你中有我,我中有你。還有三星堆博物館、敦煌研究院研發的文創產品,不少都既體現了文化特色又兼具了產品功能。就設計者而言,傳統文化在設計中的運用不是原封不動的摘取,也不是簡單的復制粘貼,雖然不乏一些非常優美的圖案,但畢竟受地域影響,宗教信仰、種族崇拜等具有很強的民族性特征,那么將一些剪紙圖案照搬照抄到產品上,圖案是否真的適用產品,是否如虎添翼,答案都有待我們思考。設計者應將其進行創新,傳統與時代潮流相結合,在不破壞剪紙藝術特色的前提下與運用的產品相結合,為產品增采。

2.2 表現形式局限,功能性單一

提到剪紙我們腦海中浮現的當代剪紙作品其最明顯的特色似乎就是紅色。但并非如此,單從單色剪紙上說就有折疊剪紙、剪影、撕紙,另外還有彩色剪紙表現形式上又可以分為點染、套色、分色、填色、木印、噴繪、勾繪和彩編等。不同的手法創造出來的剪紙作品風格一定也是不同的。但可能因耐性不夠,不肯挖掘創新或對一些工藝的保護疏漏導致現在呈現在我們眼前的剪紙作品多為單色剪紙,設計者所運用的剪紙元素風格也多僅限于此。甚至剪影、撕紙手法的剪紙作品都較少。這些手工藝的逐漸空缺,無疑也讓剪紙藝術變得不再完整,如此將設計與剪紙藝術進行運用的設計風格也變得有限。從用途形式來說,傳統意義上剪紙多用來張貼,或用于擺襯、刺繡底樣、藍印花布的印版。今天的剪紙也多為窗花、裝飾。但從實用角度來說,一個設計作品如果只賦予其觀賞價值再無其他功能那一定是不夠的。剪紙藝術應該不局限于紙這一載體,將其與更多的物質載體相結合,如石頭、金屬、木頭、布料等,將其與其他傳統文化相結合,展現出剪紙藝術多元的美。

3 剪紙藝術在包裝設計中的巧用

包裝是購買行為發生前體現產品信息和文化的最直觀的載體,有時包裝的優劣直接決定了消費行為是否會發生。[3]將剪紙與設計進行結合已不再稀奇,剪紙也不再只是我們根深蒂固印象中的紅色、喜慶,經過設計者的創意構思在包裝上的運用,它具有了時尚、典雅、生態、益智等煥新的面貌。

3.1 剪紙為包裝增添文化底蘊

3.1.1 SK-Ⅱ新年限定包裝

早在2015年SK-Ⅱ推出的新年限量款包裝就運用到剪紙元素,這款包裝名為“鳳凰剪紙瓶”(圖1),透明的玻璃瓶身和外包裝印著中國傳統剪紙藝術呈現出的紅色鳳凰形象,效果生動逼真,為冰冷的玻璃瓶身增添屢屢生氣。從剪紙對包裝的意義來說,剪紙從民間角度就寓意著幸福,而鳳凰自古象征著吉祥如意,品牌將二者進行運用,增添了幸福祥和的氛圍美感。將剪紙藝術與包裝進行結合,不僅從視覺上提高了裝飾效果,與新年結合更彰顯了傳統文化的美,賦予了包裝新的文化底蘊。“SK-Ⅱ的鳳凰剪紙瓶取鳳凰涅槃之意,象征著女性美的蛻變,而追求極致的剪紙工藝,象征著SK-Ⅱ在平凡中創造不凡的品牌精神。”[4]

圖1 SK-Ⅱ“鳳凰剪紙瓶”

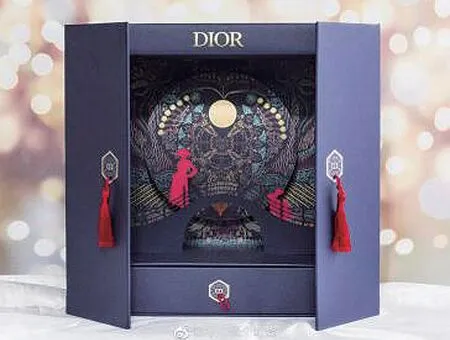

3.1.2 Dior中秋月餅包裝

Dior作為國際知名一線品牌,于2020出品的月餅禮盒(圖2)將品牌一貫的優雅姿態風格與中國傳統元素相結合,構成了一副中西合璧、美輪美奐的畫面。在包裝的設計上,除了開啟方式上參考了中國雙開門的元素和伴有紅色流蘇裝飾外,打開后包裝的中心視覺設計上以嫦娥奔月神話故事為靈感,將玉兔、鵲橋這些典故融入到禮盒設計中,運用中國傳統的剪紙文化將Dior品牌經典的“new look”女性形象幻化為身著紅衣的嫦娥,在整體主色為藏青色的背景下,視覺前方這一抹紅衣嫦娥剪影和玉兔仿佛為靜謐的夜空做了點睛之筆。[5]

圖2 Dior中秋月餅包裝

3.2 剪紙為包裝增加表現形式

這款來自“潘虎”工作室的“竹態”紙品包裝(圖3)運用了剪紙藝術的表現形式,摒棄完全紅色的剪紙風作為視覺重心,而是與產品本身調性相結合,以綠色為主色調,視覺中心選取鳥來體現生態環境,以剪紙藝術結合現代插畫風一起表現鳥的外形,增加平面趣味性和視覺上的空透性,豐富了畫面層次感。同時賦予竹態包裝“生態環保”之意,以鳥之寓意拉近與消費者的距離。

圖3 “竹態”紙品包裝

3.3 剪紙為兒童豐富童年樂趣

在剪紙藝術的彩色剪紙分類中有一種剪紙稱作“填色剪紙”,也稱筆彩剪紙。著色時運用筆繪,將黑色剪紙貼到白襯紙上,用筆在線條輪廓內涂繪。簡單來說就是填色,在已經剪成的圖案空隙中進行填色,可以根據個人喜好,運用漸變、疊色等手法繪制出屬于自己的圖案。我們可以以“填色剪紙”為靈感,設計一款用于兒童娛樂,但又可以讓他們感受到剪紙藝術魅力的畫具。踐行生態環保理念,履行國家限塑令的要求,材質上選用聚乳酸材料。聚乳酸是一種新型的生物基及可再生生物降解材料,具有一定的硬度,成本低廉,且使用后能被自然界中微生物在特定條件下完全降解,最終生成二氧化碳和水。將不同的剪紙圖案在聚乳酸上進行機器雕刻,一張張雕刻好的“剪紙”,孩子們附在白紙上進行自由填色,四個或六個為一組,全部填色完成可以拼成一幅完整的剪紙圖案,或構成一個剪紙故事,或關于剪紙起源發展的歷程,鍛煉了兒童的動手能力,也拓寬了對剪紙藝術知識的了解。看似簡單的填色游戲與剪紙藝術和新型材料結合后,不僅可以為司空見慣的畫具增添新的繪畫形式,而且還從小培養了兒童對傳統文化的自覺保護意識。

4 結語

新時代背景下,傳統文化的保護與傳承并不是單純地保護作品、學習技藝。將剪紙藝術運用到當代包裝設計中也不是簡單貼圖,覆在產品表面和產品互為獨立存在,而是應以掌握一定傳統工藝技術、文化理論基礎為前提,再進行打散重構將傳統文化沁入到大眾生活。對于傳統文化我們應該保護但也不應固步自封,作為設計者應通過設計展現傳統文化的更多風貌,為其創新更多的表現形式去展現傳統文化在不同載體、媒介、領域中的可能性,并堅持以人為本的理念,讓設計作品服務于大眾,回歸于生活,在體現傳統文化彰顯民族特色的同時兼顧實用性、美觀性,符合當下大眾審美需求,與時代潮流接軌,走可持續發展的道路。