文化傳承與理解視域下高考作文試題分析及應對策略

——以2020年—2022年試題為例

鄧春夢

(寶雞文理學院 文學與新聞傳播學院,陜西 寶雞 721013)

《普通高中語文課程標準(2017年版2020年修訂)》(以下簡稱《課程標準》)提出了語文學科四大核心素養,可謂語文教育的重大轉變。其中“文化傳承與理解”是指學生在語文學習中,繼承和弘揚中華優秀傳統文化、革命文化、社會主義先進文化,理解和借鑒不同民族和地區的文化,拓展文化視野,增強文化自覺。[1]這一核心素養明確體現了語文課程“堅持立德樹人,增強文化自信”的基本理念,將課程思政巧妙的融入了中學教育,更是落實黨和國家建設社會主義文化強國的重要舉措。因而,理解文化、傳承文化應成為學生適應現代社會發展所具備的正確價值觀和必備品格,且需要在考試評價中進行考察檢驗,高考作為命題的風向標,對高考作文試題中的文化元素加以分析,可以幫助我們更好的了解和掌握這一核心素養的落實情況,并及時調整教學,積極備考。

一、文化傳承與理解視域下近三年全國高考作文試題分析

近三年來,隨著課程改革的發展、新課標的頒布、統編教材的使用,高考作文試題也發生了相應的變化。在命題方式上更加側重于情境的創設和以任務為驅動;在能力上注重考察學生的理性思辨能力,鼓勵學生在寫作過成中發表自己的真知灼見;[2]在內容選擇上貼近生活且多樣,體現時代性和開放性。也有少部分人注意到試題中文化元素的融入,不過缺乏系統的梳理和研究,因此,本文從“文化傳承與理解”視角切入,對2020—2022年全國高考作文試題進行梳理分析,具體概括為以下特征:

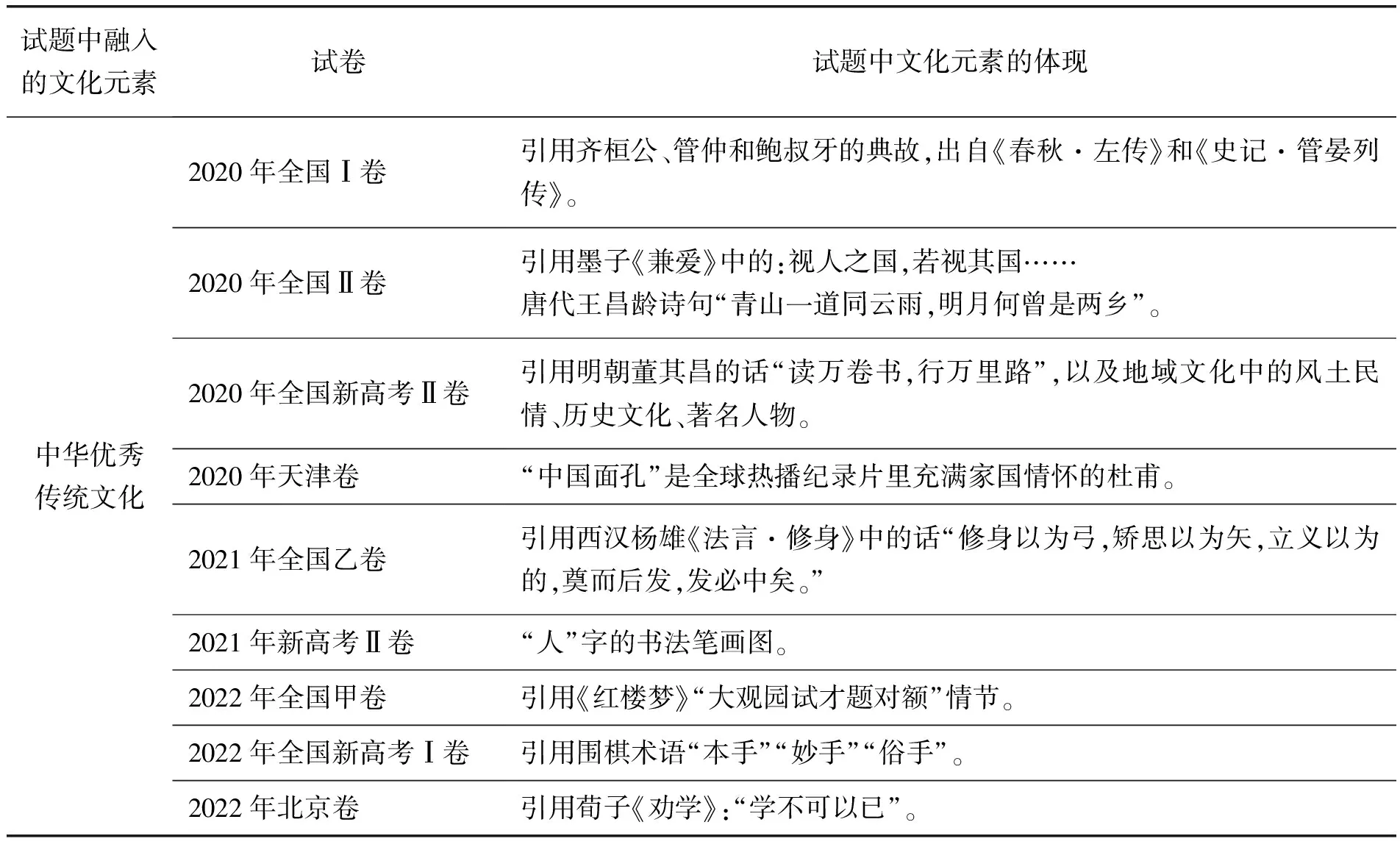

(一)以中華優秀傳統文化入題,在思辨中傳承文化

中華優秀傳統文化是中華傳統文化中最為優秀和精華的部分,根植于中華民族的土地和歷史進程中,[3]主要表現為傳統美德、思想理念和人文精神。縱觀近年高考作文試題,大部分試題都引用到中華優秀傳統文化的內容(見表1)。

表1

縱觀以上試題,其內容大多數來源于課文,比如:2020年全國Ⅰ卷管仲和鮑叔牙的典故來自課文《管鮑之交》、2022年全國甲卷源自整本書閱讀的《紅樓夢》、2022年北京卷“學不可以已”來自課文《勸學》,等等,這些都體現了試題對教材中文化的關注與考查,引導教師深深扎根于教材。此外,這些試題給出的材料均需要學生對其歷史文化有所了解,試題以經典作品作為引子,引發學生思考材料背后的文化價值,再進行創新性繼承與創造性轉化。如:2021年新高考Ⅱ卷“人”字的書法筆畫需要準確理解筆畫蘊含的儒家、道家文化,再將其轉化為個人的人生價值追求,體現文化傳承。2022年全國甲卷對《紅樓夢》的引用,寫作時需要學生緊密聯系時代與生活,對“移用”“借鑒化用”“情境獨創”進一步思辨、拓展、深化,不能僅就材料而談。

總之,高考作文試題不僅需要學生理解課文中的優秀傳統文化,還需要學生緊跟時代,聯系生活,將優秀傳統文化與時代精神緊密相連,突出對優秀傳統文化的繼承與創新。

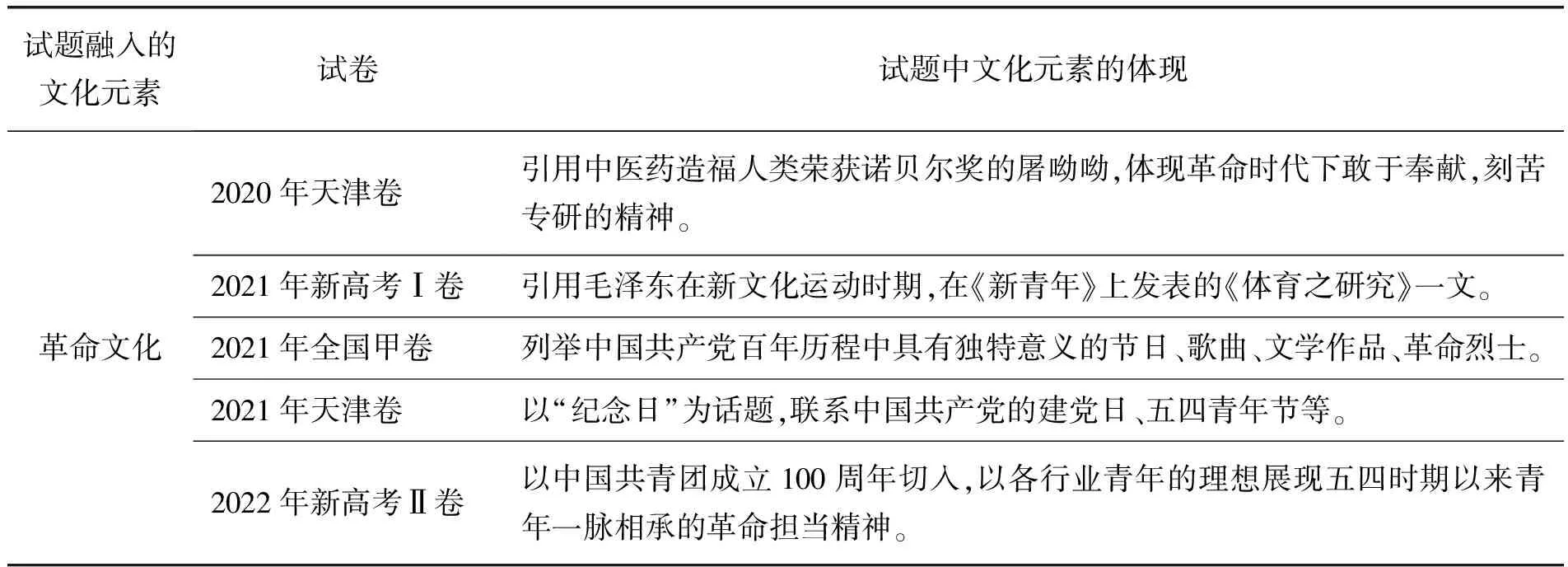

(二)以革命文化入題,在銘記中弘揚精神

革命文化是近代以來特別是五四新文化運動以來,在黨和人民的偉大斗爭中培育和創造的思想理論、價值追求、精神品格,集中體現了中國近現代文化的發展與成果。[4]高考試題融入革命文化體現了國家對黨史教育的重視,以革命文化的學習引領學生銘記革命歲月里先輩的革命事跡,繼承發揚革命精神,實現語文課程“立德樹人”的目的。從近年的高考試題中可以窺探這一變化特征(見表2)。

在表2中所列的高考作文試題中,對革命文化引用較多的年份為2021年,比如:例舉中國共產黨發展歷程中的事跡、人物、紀念日等,而這與2021年建黨100周年的時代背景有著極大關系,充分體現了試題與時代的聯系。同時,試題中還彰顯了革命時代榜樣的力量,比如:建國偉大領袖毛澤東,革命烈士李大釗、夏明翰,先進人物雷鋒、焦裕祿,科研之星屠呦呦,他們每一個人都可謂是傳承革命文化最好的榜樣。此外,試題還體現了對“中國革命傳統作品研習”任務群的考察,通過讓學生認識中國革命、建設和改革的歷程,不忘革命歷史,牢記黨的使命,為實現中華民族的偉大復興而繼續努力,所以,試題最終落腳點需要學生將革命文化與個人理想相融合,書寫對當下時代、對未來發展的思考,接力紅色基因,弘揚革命精神。

表2

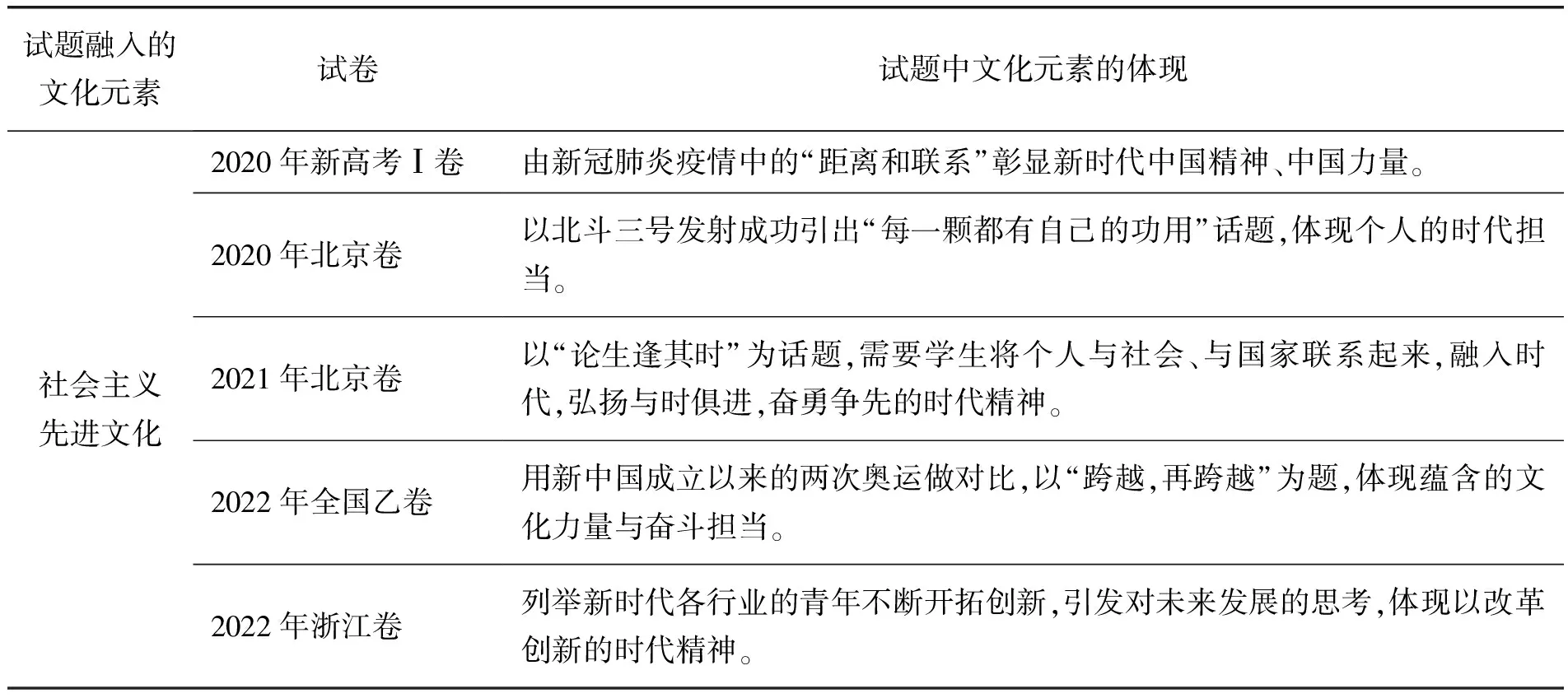

(三)以社會主義先進文化入題,在奮斗中展現擔當

除了對中華優秀傳統文化、革命文化的關注以外,語文課程還要求學生具有一定的文化意識,能夠自覺關注當代文化現象。因此,《課程標準》中提出:“引導學生關注和參與當代文化生活,學習剖析、評價文化現象,積極參與中國特色社會主義先進文化的傳播和交流。”[1]基于這一要求,高考命題中開始逐漸注重考查學生對社會主義先進文化的認識和對當下時代責任的擔當意識。此文化在高考試題中的呈現情況如表3所示。

表3

以上試題充分體現了對改革開放以來國家發展、時代變化的關注。首先,以國家大事件、時代熱點為題,考查學生對當代文化現象的認識,引導學生關注當下,更要思考未來。比如:2022年全國乙卷“未來前行,你將融入民族復興的澎湃春潮”和2022年浙江卷“以上材料對你未來發展有什么啟示”,這都需要學生充分思考未來發展,將個人的未來發展與社會、國家相聯系。其次,將個人與時代,自我與國家緊密聯系,從而增強學生對時代、國家的責任感和使命感。比如:2021年北京卷“論生逢其時”思考個人與時代的關系和2020年北京卷“每一顆都有自己的功用”,均強調了國家、民族、時代發展與個人的聯系,要求學生具有一定的時代擔當意識,在小我與大我之間正確抉擇,將個人的未來發展與國家民族前途緊密結合。

二、文化傳承與理解視域下寫作教學存在的問題

文化傳承與理解作為四大核心素養之一,其重要性可想而知。然而,在長期以來的應試教育背景下,高中語文教學幾乎偏離了“文化傳承與理解”的方向,學生停留在了字詞句的表面理解和機械記憶層面,無從實現對傳統文化的傳承與理解,[5]這源于實際教學中存在的諸多問題。

(一)教學嚴重套路化,課堂缺乏文化味

閱讀是吸收,寫作是傾吐,傾吐的過程更能體現一個人的內在修養與文化積淀。然而,目前的寫作教學為了應試教育的需要,較多注重學生寫作技能的訓練,交給學生套路化的寫作方式,寫作教學課堂毫無韻味甚至被縮減。寫作模板、寫作“萬金油”似乎已經成為老師眼中高考作文制勝的法寶,考前網上出現的各種預測試題以及寫作素材成為了學生的“急救箱”。在當下快餐化時代,作文原有的文化底蘊寥寥無幾,學生的傾吐也沒有展現一個高中生應有的文化素養。而這顯然與課堂教學有著極大關系。

(二)教材解讀淺層化,資源挖掘不充分

課本是教學的主要資源,也是學生積累素材的來源之一,但實際教學往往停留在課文字詞句篇、語修邏文的分析上,缺乏對文本文化內涵的挖掘。古詩文作為優秀傳統文化的重要載體之一,其蘊含的文化知識十分豐富,然而,教師在教學時卻只做淺層解釋,缺乏深度挖掘,且常常文言斷裂,從而使學生學習興趣不高,對文言理解不佳,對成語、典故、歷史人物等機械識記,往往所舉例子與自身觀點缺乏聯系。除了課本的資源以外,教師本應大量開發課程資源,利用校本課程拓展學生的知識面,做好家鄉文化傳承的代言人。但實際卻很少有教師或者學校做到,大都為了應付檢查流于形式,將時間用在了教學和考試上。

(三)教學方式傳統化,教學思維固執化

教師常常抱怨學生寫作缺乏真情實感,在寫作中說假話,“母親生病”“父親車禍”等已經成為作文中的常見現象。究其原因,教師是“教”的主體,學生是“學”的主體,“學”的效果如何很大程度上取決于“教”,而教師卻很少從自身尋找問題。傳統的寫作教學幾乎是教師講學生聽,然后進行課堂寫作訓練,課后教師批改。缺乏寫作的真實體驗,缺乏寫作的交際語境,缺乏寫作的過程指導等。或者,教師在閱讀教學中附加寫作指導,即講到優美語段讓學生進行仿寫,講到成語、典故讓學生積累,本身這樣的做法并無大問題,但長此以往容易形成思維固化,以此作為寫作教學的主要方式。

三、文化傳承與理解視域下寫作教學的應對策略

文化元素融入高考作文試題越來越成為常態化,讓學生理解文化現象背后的價值意蘊引導學生傳承文化,可以落實“文化傳承與理解”這一核心素養,同時實現考教融合,以考促教,以考促學的目的。針對這一變化,教師應積極反思以往教學中存在的問題,尋找解決對策,通過轉變教育理念,用好教材等課程資源,創新教學方式,幫助學生增強寫作的文化內涵。

(一)轉變教育理念,培養寫作的文化意識

黃厚江老師指出,我們的作文教學要跳出技巧教學,套路教學,引導學生以文化之眼看待一草一木一人一事,這樣才能提高學生習作的品位,也能作文教學中培養學生立身為人的文化品位。[6]因此,教師需要轉變以往的教學觀念,摒棄套路化的教學,還原學生寫作的主體地位,激發學生寫作的欲望與興趣,營造課堂文化氛圍,在寫作教學中滲透文化意識,讓學生從文化的角度看待事情,思考問題,以具有文化意蘊的作文表達自己的情思。具體來說,可以從以下三個方面著手。第一,尋找學生內心切入點,激發對文化的興趣。想要學生真正傳承與理解文化,就一定要將“發動機”和主動權交到學生手里。[7]換而言之,一定要讓學生自身對文化產生興趣。比如:有的學生喜歡國畫書法,可以引導為對傳統文化的繼承與發揚;有的學生喜歡研究歷史古跡,可以挖掘其中的文化故事;有的學生喜歡革命戰爭,可以引導其了解黨史,培養其愛國情懷等。第二,營造文化氣息的課堂,發揮語文教師的才氣。在寫作教學導入環節,教師可以采用一些文化典故、優美詩詞,在過渡總結處也可以使用富含人文精神、文化哲理的句子,讓學生潛移默化的接受文化的熏陶與感染。第三,還原真實的文化情境,理解背后的文化意蘊。面對歷史悠久的文化現象,學生缺乏相應的背景知識,難以理解,教師應盡力幫助學生還原書寫的歷史文化場景。比如:《項脊軒志》里家族分家時寫到“東犬西吠”,歸有光表現的十分悲傷,而這其實與古代社會的家族文化有關,古代中國的家族是一個大團體,十分講求家族利益和家族團結,教師此時可適當補充相應的文化背景知識,示例歸有光的先祖遺訓,幫助學生轉換角色進行理解。

(二)挖掘文化內涵,促進寫作的素材積累

教材作為課內主要的學習資源,教師應當加以充分利用,把教材作為文化教學的抓手。深入挖掘文本中蘊含的中華優秀傳統文化、革命文化、社會主義先進文化,依托經典作品,使學生在學習運用祖國語言文字的同時,自然滲透三大文化內容中的精髓。在統編高中語文課本中,梳理中華優秀傳統文化類選文,如《論語》《孟子》《莊子》中的經典篇章:《子路、曾皙、冉有、公西華侍坐》《齊桓晉文之事》《庖丁解牛》等;《短歌行》《歸園田居》《夢游天姥吟留別》等優秀詩篇;以及反映革命文化和社會主義先進文化方面的作品,如《沁園春·長沙》《喜看稻菽千重浪——記首屆國家最高科技獎獲得者袁隆平》《青蒿素:人類征服疾病的一小步》等。學習這些篇章時,教師要結合時代背景,充分挖掘人物的優秀品質,故事背后的文化內涵。如:學習《子路、曾皙、冉有、公西華侍坐》時,除了學習文言知識,教師還要深入挖掘其中蘊含的儒家思想理念。又如:學習《沁園春·長沙》時,引導學生走進作品深處,與作者產生共鳴,體會革命領袖毛澤東心系國家命運的革命情懷,勵志拯救舊中國的革命理想。

教師還可以結合當地的歷史文化開發獨具特色的校本課程,融入對當地歷史人物、歷史遺跡、紅色革命基地等的學習,比如:以西安為例,可以開設《西安文化》校本課程,介紹西安古都的飲食文化、民俗文化、曲藝文化等,大部分學生為土生土長的西安人,了解與自己生活息息相關的家鄉文化風情,幫助學生走進家鄉,親近文化,促進文化理解與傳承的同時也積淀自身的文化素材。

(三)創新教學方式,增強寫作的文化表達

根據《課程標準》所提出的“學習任務群”“專題研討”“大單元教學”等方式,順勢而為,結合以讀促寫、讀寫結合、說寫融通等形式開展具體的多樣化教學。

第一,開展專題研討,擴展文化視野。素材的缺乏是寫作的一大難題,而原因之一便是素材的關注視角狹隘。以至于考場上面對同一個主題時普遍有舉例雷同的現象,談到“苦難奮發”,便舉例司馬遷《報任安書》:“蓋文王拘而演《周易》;仲尼厄而做《春秋》……”這樣的現象數不勝數。為了擴展學生的文化視野,教師還可以利用學習任務群中專題研討的方式幫助學生在各自不同的認識交流中獲得啟發,從多個角度挖掘素材內容,在閱讀中獲得寫作源泉。

《課程標準》提出了“中華傳統文化經典研習”“中國革命傳統作品研習”“科學與文化論著研習”等學習任務群,而這幾個任務群屬于選擇性必修或選修內容,要求學生以專題的方式進行研討。其內容是對已學內容的擴充與延伸,也為學生擴展自己的視野提供了機會。比如:中國革命傳統作品的專題研討,第一單元毛澤東詞六首,教師可以讓學生提前延伸閱讀毛澤東詩集,了解人物生平故事,觀看相關影視作品等,借助這些資源體驗毛澤東詩詞的情感,理解革命文化的內涵,積累相關素材作為對課內學習的補充。其次,以小組研討的方式進行交流,展示各自的觀點與成果。在交流中加強對革命文化的認識與感悟,最后,以研討札記的方式做好同一素材不同角度的分析,并在素材后闡發自己的思考,結合個人生活經歷形成獨特觀點。

第二,借助群文閱讀,深發文化思維。作文具有文化味,僅靠文化素材的舉例運用,辭藻華麗的語言堆砌很難打動人心,也容易落入俗套,為人詬病。所以,還需要學生能夠在立意上有一定文化深度,思想上折射一定文化精神,邏輯上呈現一定文化哲理。群文閱讀教學以多個文本閱讀教學的方式整合了不同文化內容的文本,促進了學生思維的深發、寫作的表達。教師在選擇群文閱讀的文本時,可以根據同一文化主題選擇不同表達方式的文本,也可以根據同一體裁選擇不同文化內容的文本。比如:學習高中統編教材必修下冊第二單元時,可以根據其體裁設置“戲劇文化”的議題,也可以根據其人物身上共同展現出來的人文精神,設置“人性之光,直面悲劇”的文化議題。在同一文化主題之下,加強學生對這一文化主題的認識,學習課文的立意、對同一主題的多種表達方式、多篇文章的不同思維結構,同中求異。而對于不同文化內容的文本,學生可以對比每篇文本文化視點的異同,發散思維,尋找更多相似的文化素材例子。結課時讓學生在原有主題的基礎上提煉出自己的觀點,并運用積累的文化素材。

第三,開設假期活動,豐富文化體驗。寫作源于生活,更基于實踐,沒有親身實踐與體驗的寫作,就像無源之水無本之木。所以,學生在具體的語境中除了要了解文化內涵以外,還需要通過親身實踐,由個人真實的體驗有感而發、由心而寫。高中生由于課業的繁忙,平時較少機會可以進行課外實踐活動,寒暑假期則為學生提供了一個較好的機會。教師可以利用寒暑假,開設文化旅活動,設置活動主題,根據主題篩選出歷史博物館、歷史文化景點、非遺文化、紅色革命遺址、名人遺址等參觀點,讓學生投票選取參觀的地點。參觀之前將學生分為若干小組,安排不同任務,設置拍攝組、信息收集組、講解組,學生提前查閱相關資料,參觀時講解組以“我是講解員”的方式為大家進行景點介紹,過程中讓學生發表自己的見解感受并及時記錄,教師注意對學生適時引導,加深文化體驗。結束后要求學生以詩歌創作、短文寫作、新聞稿等多樣的方式進行創作。