深度學習下的《朝花夕拾》整本書閱讀教學設計與實踐

杜 洋

(寶雞文理學院 文學與新聞傳播學院,陜西 寶雞 721013)

《朝花夕拾》是統編版初中語文七年級上冊的名著導讀作品,是魯迅先生創作的10篇回憶性散文,借此可了解魯迅從幼年到青壯年時期的生活道路及心理歷程。朝花帶露,夕時拾取,往事再回首,這種“舊事重提”的意蘊頗為深長。該書用兒童的視角,成人的厚度,寫出了反諷諧趣。

在教學過程中,讓少年們了解書中的童年趣事易,看見作品背后的深刻洞見難。語文教師應及時給予學生符合認知發展規律的學習建議,引導學生跨越時空的界限,打破與經典文學作品的隔膜。

一、深度學習概述

深度學習最早發源于美國,由布魯姆的目標分類學說演變而來。深度學習是一種具有綜合性和實踐性的沉浸式學習,是學生認知、情感和行為等多個維度的全方位投入。它以淺層學習為基礎,要求學生不僅學習知識的符號表征,更要學習知識的邏輯形式與意義系統,不斷建構和完善知識體系與認知結構。

東北師范大學的徐鵬教授在界定深度學習的基礎上,將文學類文本閱讀能力劃分為五個層級,依次為:整體感知、信息整合、理解闡釋、鑒賞評價、批判探究。本文以這五項能力要求為依據,進行深度學習理論指導下的《朝花夕拾》整本書閱讀教學設計與實踐。

二、課堂設計思路

《朝花夕拾》整本書閱讀教學設計共分為四步。教學第一階段,即淺層學習階段,設置自主閱讀、引導學生把握文章內容主旨;教學第二階段,巧用知識遷移原理,用學生熟悉的人物形象長媽媽打開思路,以舊識促新知;教學第三階段,運用寫作、問答、辯論等綜合性實踐活動,鍛煉學生的批判性思維能力和語言表達能力,實現教學內容的生成;教學的最終階段,運用讀寫評價單進行教學測評,對學習成果歸納反思,建構起學生的知識體系與認知結構。

1.整體感知:快速閱讀,自主批注

溫儒敏先生主編的名著閱讀課程化叢書系列中的《朝花夕拾》版本,在保持文章內容完整性的基礎上,配有更豐富的圖畫,更詳細的注解,為學生掃清閱讀障礙,幫助學生更快進入閱讀狀態。本書篇幅較短,學生首先利用課余的三周時間完成初次閱讀,解決基礎問題。導入課的閱讀方法提示如下。

(1)運用快速閱讀法。按照時間順序進行篇章閱讀,基本掌握全書內容。

(2)運用批注精讀法。在不認識的字、詞下面加點“.”,通過閱讀注釋、查找字典等方法,了解字詞的讀音及其釋義,做出標注。有問題的地方用波浪線“~”畫出來,并在句首標上序號,如:①②③,在句尾標注“?”,留作二次精讀時集中解決。寫得好的句子用橫線“----”畫出來,寫下自己的感悟或思考,留作課上交流。

(3)運用讀書筆記。學生準備一個名著閱讀筆記本,在閱讀過程中將自己喜歡的詞語和句子摘抄下來,也可以將自己的讀書心得、體會寫成日記或隨筆,在閱讀過程中形成思考與積累。

2.信息整合:聯結單篇時間脈絡,了解思想發展變化

“散文的關鍵點,不在所記敘、描述的客體,而在記敘、描述中所灌注的作者主體的思想、感情。”通讀全書,學生可以了解到《朝花夕拾》比較豐富翔實地刻畫了魯迅從童年到青壯年時期的人生經歷與思想變遷。教師將學生分為10個小組,每個小組選擇一篇文章進行分享交流,交流內容包括:文章記錄了作者什么時期的生活經歷?主要內容是什么?

通過學生的閱讀與分享,一條清晰的時間線將作者前半生的回憶串聯了起來。教師根據學生的回答,梳理魯迅的成長歷程,直觀呈現出《朝花夕拾》整本書的思維脈絡及作者的思想變遷。

在本書中,寫童年時期的共有6篇,分別為:《狗·貓·鼠》中救養小隱鼠,暗諷道貌岸然的“偉大者”;《阿長與〈山海經〉》中感恩長媽媽買書;《二十四孝圖》中引發對孝道的思考;《五猖會》中臨行前的背書,體現出作者對傳統兒童教育的擔憂;《無常》中觀看迎神賽會,對死亡保有異于常人的平常心;《從百草園到三味書屋》中在百草園里嬉戲,在三味書屋讀書、繪畫。寫少年時期的有1篇,《父親的病》中為父親請醫買藥,庸醫誤人也成為作者后來赴日學醫的契機。寫青年時期的有2篇,《瑣記》中作者受流言的困擾,迫使他離開故鄉紹興到南京求學,踏上了探索救國救民道路的旅途;《藤野先生》則寫了作者赴日學醫,民族自尊心受傷,棄醫從文,追憶恩師的故事。寫壯年時期有1篇,《范愛農》記述了作者在北京任職期間倡導新文化,追念舊友一事。

《朝花夕拾》寫于1926年2月21日到1926年11月18日,這段時間發生了“女師大風潮”、“三一八”慘案、“現代派論戰”等。在教學過程中適當加入該書背景知識的介紹,可以幫助學生更深刻地體會到作者對往事的回憶與反思,對時事的尖銳嘲諷。

3.理解闡釋

(1)創設情境,將已知與文本學習相結合,開展口語交際訓練

教師:“熱風吹落滿庭芳,了卻朝花又夕拾。”通過《朝花夕拾》整本書的閱讀,哪些片段給大家留下了深刻的印象?

學生1:《從百草園到三味書屋》中對百草園的生動描寫令我印象深刻。作者善于抓住景物特征進行構造,遣詞造句也很精妙。讓我想起了老家院子里繾綣茂盛的葡萄藤,蜿蜒纏繞的爬山虎;月季清雅,鳳仙婀娜,草莓清甜,黃瓜爽脆;鄰居家的哥哥常常趁我不注意,摘走剛熟透的草莓,將我氣得跳腳。

學生2:《五猖會》中,作者提到自己去看迎神賽會前被父親叫住背書的經歷。我的家鄉隴縣有一項傳統的元宵節民俗“隴州社火”,每年正月十五,全城人頭攢動,大家都會聚集在街邊看社火游演。扮演社火的演員會畫上精致的妝容,穿著人物角色專屬的衣服,手拿道具,或步行,或坐在大馬上,或踩著高蹺,形式多樣,熱鬧非凡。

教師:隴州社火最早起源于古老的祭祀活動,距今已有兩千多年的歷史,“社火”一詞本就是指節日迎神賽會扮演的雜戲雜耍,和文中所提到的迎神賽會十分相似。

教師:貓是一種溫馴可愛的小動物,但魯迅卻“仇貓”,到底為何而仇?

學生3:貓捉到獵物總是玩弄夠了才吃下去;與獅虎同族卻天生一副媚態;在交配時嗷叫惹人心煩;最重要的是它吃了作者心愛的小隱鼠。

教師:古時史官出于某種原因,有意掩蓋事情真相,不據事直書,故而有了曲筆手法。在本章中,魯迅先生用曲筆手法來寫作是出于什么考慮呢?

學生4:《狗·貓·鼠》中作者以動物喻人,用到了曲筆和反語的寫作手法,對于縱惡養奸、道貌岸然之輩的不恥行徑,刻畫的入木三分。文章中魯迅用動物的誠實來揭露人的虛偽,對有些學者假借“公理、正義”之名,騙取青年學生信任的丑惡行為做出了辛辣的嘲諷。此處用隱晦的語言委婉的表情達意,比直抒胸臆的嘲諷意味更濃。

(2)分析書中反復出現的人物,注重單篇文章與整部著作的聯系

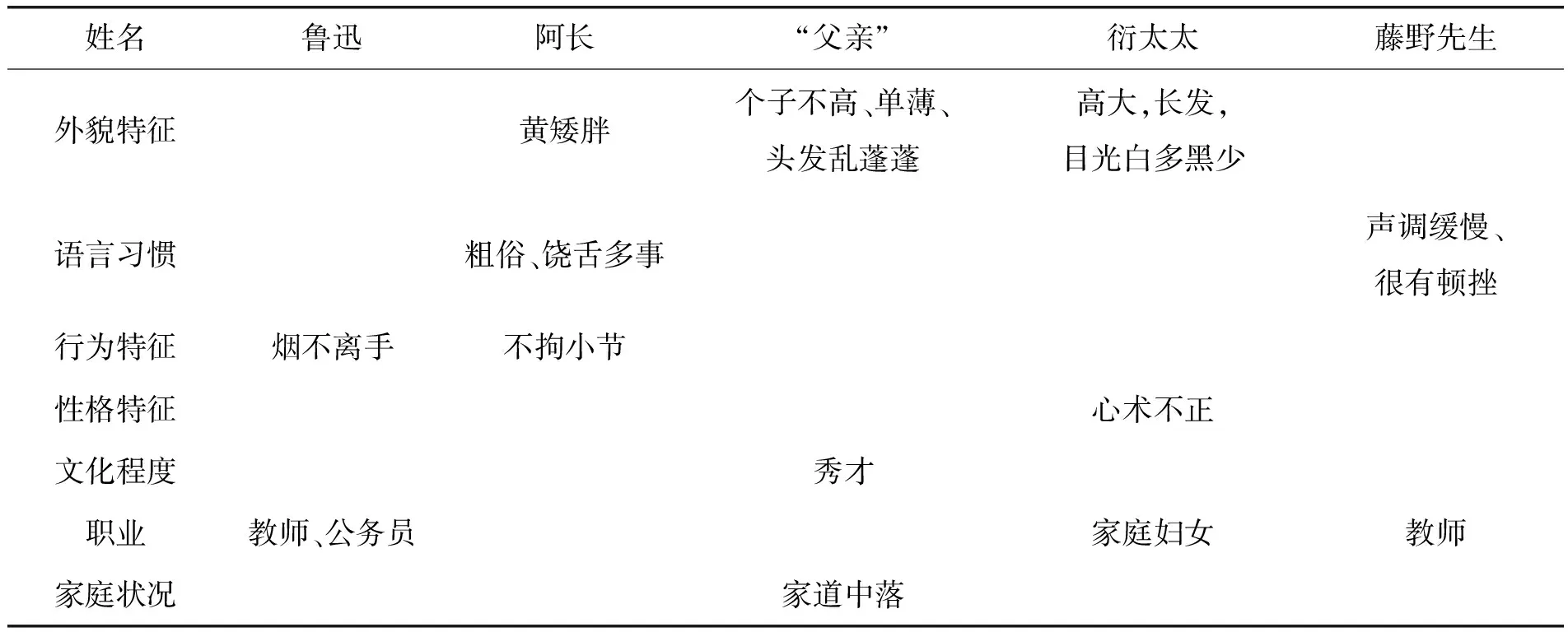

《朝花夕拾》中有很多令我們印象深刻的人物形象,教師挑選了幾個代表人物,請同學根據提示信息,從外貌特征、語言習慣、行為特征、性格特征、文化程度、職業、家庭狀況等方面,對書中的主要人物進行對比分析。內容見表1。

表1 《朝花夕拾》主要人物簡歷表

通過學生的補充,書中的人物變得生動鮮活了起來。“一字胡須”、精神抖擻的迅哥兒,用躍動的筆尖將喚醒民族危亡的使命扛上了肩;不識字的保姆長媽媽,卻助推了小魯迅的讀書夢;原本思想開明的“父親”被革職賦閑后悲傷憂郁,加之庸醫誤人,36歲便溘然而逝;自私市儈的衍太太令人憎惡;而正直高尚的藤野先生卻讓人產生無限的敬重與懷念。

通過表格的填寫,請學生談談自己對文中“父親”這一人物形象的深刻認識。

學生5:我選擇《五猖會》中的父親形象進行分析。我認為作者的父親很嚴厲,也很強勢。當小魯迅興高采烈地做著去看賽會的準備時,父親卻在這時出現,要求他必須背完《鑒略》再去看會,接下來的背書過程也是漫長而痛苦。看會前作者熱烈期盼,但父親讓他背《鑒略》,面對父親的臨時發難,作者的憤懣、失落、頹喪之情溢于言表。

學生6:背書這段描寫實在讓人感同身受,我的父親也是這樣古板。從小我就很渴望通過旅行走遍祖國的大好河山,身臨其境地感受著課本中、畫冊里的那些美妙的風景。而父母總是以學習為由,在寒暑假里安排課業繁重的輔導班,壓抑著我想出行的心。我多么希望父母能夠理解我的渴望與訴求!

教師:文中并未對具體的游玩過程進行詳細描寫,但對背書過程進行了詳寫,詳略得當之間,看出了一位嚴厲、思想傳統的父親形象,也感受到了封建教育摧殘兒童天性的一面。但作者背完書后,父親沒有刻意刁難,而是溫和地進行了鼓勵:“不錯,去罷”。我們也該看到父親嚴厲的背后是寬容,是教育孩子的苦心。

(學生紛紛點頭表示贊同)同學們談到了自己的親身經歷,與作者實現了共情。當遇到父母與我們的觀念不一致時,可以怎樣做來化解矛盾?(教師發現學生問題,嘗試通過對家長行為的分析,引導學生換位思考,獲得學生與家長之間關系的緩和。)

學生紛紛參與討論,提出了想辦法與父母多溝通,比如談話交流或者寫信、發微信等,把自己的想法告訴他們;用好成績給家長安全感,爭取出行機會;換位思考,理解父母考慮,把理想埋進心里,等待自己有能力的時候再實現等辦法。

教師:同學們的想法都很有可行性。良好的溝通能促成心靈的交匯,通過與父母的溝通達到相互理解,也能為自己爭取豐富經歷的機會;好成績能讓父母更放心,也是對我們學習成果的良好總結;換位思考也很有必要,也許有一天當你們長大了,就能理解父母現在約束與規勸的行為。還有同學要說說他眼中的父親形象嗎?

學生7:我選擇《父親的病》一文中的父親形象進行分析。本篇中對父親的描寫筆墨較少,均是點到為止,但通過父親病情的每況愈下,從側面襯托出了對庸醫誤人的強烈嘲諷。

從本篇的側面描寫中,我們能感受到魯迅以簡馭繁的寫作手法。寥寥數筆,卻能起到畫龍點睛的作用。作者塑造人物是為彰顯文章主題,同時也兼顧作品的鑒賞空間和審美豐富度。本節課通過比較分析不同文章中的同一人物形象,使文中的人物形象變得充盈起來。教師引導學生帶問題重讀,增強了學生對文本的熟悉度,也培養了學生的形象思維能力。當學生遇到困惑時,關注學生成長,注重教學過程的生成。

4.鑒賞評價:聯系生活,增強跨時空共鳴

(1)生生互助,批注分享

學生在小組內進行自主合作探究學習。對自主閱讀過程中圈點出的好詞好句和批注進行交流和分享,通過生生互助實現思維碰撞。在學生的批注中,教師看到了一些思維躍動的火苗。

批注1:“我一向只以為她滿肚子是麻煩的禮節罷了,卻不料她還有這樣偉大的神力。”此處先抑后揚,作者對長媽媽的情感由討厭、不耐煩,到如今產生了特別的敬意。

批注2:錢理群先生稱魯迅先生為“社會的冷靜的觀察者與清醒的批判者”。《無常》中講鬼的故事,關注與思考的中心卻是鬼、神背后的人,直擊現實的一筆。

批注3:《從百草園到三味書屋》中的景物描寫有栩栩如生的畫面感,豐富的舉例展現了百草園的良多趣味,在童真爛漫中感受到了童年之樂。

(句式仿寫)不必說高雅的玫瑰,華貴的牡丹,圣潔的蓮花,熱情的郁金香;也不必說蜜蜂在花田里采蜜,清晨的露珠凝結在花瓣上,敏捷的翠鳥忽閃著翅膀直上藍天與白云作伴去了。

批注4:《藤野先生》中作者作為弱國子民,遭受凌辱后心酸、無奈、憤慨,決心棄醫從文,人生邁入新階段。

(2)課堂微寫作

魯迅擅用白描的寫作手法。如寫戲中的無常“不拿鐵索,也不帶算盤,就是雪白的一條莽漢,粉面朱唇,眉黑如漆,蹙著”,寥寥數語,不加修飾,但人物形象卻躍然紙上。請同學們仿照這種白描的手法,描寫一位你熟悉的人物形象,要求100字以內。

教師舉例:魯迅的《孔乙已》中,描寫孔乙已的外貌用到了語言凝練的白描手法,突出人物特點。“他身材高大;青白臉色、皺紋間常夾些傷痕;一部亂蓬蓬的花白的胡子。穿的雖然是長衫,可是又臟又破,似乎十多年沒有補,也沒有洗。”僅從身材、容貌、胡子、長衫幾個角度著手,孔乙已的人物形象已生動鮮活了起來。

馮驥才的《青云樓主》中,抓住了青云樓主“瘦”的特點展開描述:“此君臉窄身薄,皮黃肉干,胳膊大腿又細又長,遠瞧賽幾根竹竿子上晾著的一張豆皮。”通過“窄、薄、黃、干、細、長”六個單字形容詞,準確、簡潔、傳神地描述了青云樓主“瘦”的特點。

學生8描寫父親片段:“他身材挺拔,啤酒肚微隆,眼睛圓亮,一對酒窩常含著笑。”

學生已經初步掌握了快速抓住人物主要特征的能力。如想做到更加傳神和凝練,還需增加閱讀量,汲取優秀前輩們的寫作經驗,通過比喻、排比、夸張等寫作手法,增加描述的生動性。

5.批判探究

(1)主題辯論會

教師提問:你認同《二十四孝圖》中提倡的價值觀嗎?我們應該如何看待“孝道”?

學生分為兩方展開激烈的辯論,正反兩方主要觀點如下。

學生9:我不認同這種價值觀。“二十四孝”的故事中也包含了一些令人不解甚至反感的細節,如:“老萊娛親”“郭巨埋兒”等,從現代的角度來講是非常匪夷所思甚至殘忍的,不尊重孩子生命,缺乏最基本的人道主義。作者看完此書才知道想做個孝子竟然如此之難,認為先前想做孝子的計劃落空。《二十四孝圖》中的很多理念已經過時了,會給我們帶來負面影響。

學生10:“二十四孝”的故事主要宣揚了孝親敬老的觀念,對于當代并非一無是處,其中的積極影響也值得我們去學習。比如漢文帝“親嘗湯藥”、黃庭堅“滌親溺器”、朱壽昌“棄官尋母”等故事,表達了不慕功名的孝仁之心。舜孝感動天、閔損蘆衣救母的故事,表達了包容、仁愛之心,與儒家倡導的核心觀念“仁”不謀而合,至今仍是中國人的思想底色。前人的經驗不用全盤接受,可以辯證采納。

教師:通過本節課的辯論,相信大家不僅從中感受到了魯迅先生對于中國兒童教育的重視,也看到了他對于中國孩童讀物匱乏、生活枯燥的同情、憐憫和憤怒。思想的進步、社會觀念的轉變,使得我們產生了更多科學和理性的思考。在新時代我們可以用社會主義核心價值觀指導自己的行為,踐行尊老愛幼的中華優秀傳統美德,老師相信大家在生活中也會做一位孝老奉親的有愛之人。

《義務教育語文課程標準(2022年版)》中對培養學生的語文學科核心素養提出四項要求,其中思維能力包含了直覺思維、形象思維、邏輯思維、辯證思維和創造思維。教師設計辯論會的形式,能夠有效激發學生的邏輯思維和辯證思維,在快速問答中碰撞出靈感的火花,促成教學目標的實現。

(2)對比閱讀

魯迅先生在《藤野先生》一文中,深刻認識到喚醒民族精神的重要性,最終棄醫從文,將國之所需視為吾之所向,啟迪了一代代的中國青年。

習主席在2022年5月18日給南京大學留學歸國青年學者的回信中寫道:“生逢偉大時代是人生之幸,留學歸國青年要心系‘國家事’、肩扛‘國家責’,這些話講得很好。希望同志們大力弘揚留學報國的光榮傳統,以報效國家、服務人民為自覺追求,在堅持立德樹人、推動科技自立自強上再創佳績,在堅定文化自信、講好中國故事上爭做表率,為全面建設社會主義現代化國家、實現中華民族偉大復興的中國夢積極貢獻智慧和力量!”

教師:請同學們對比閱讀后發表感想。從愛國、做人、立世等多方面談起,并將對比閱讀的思考結果以文字的形式記錄下來,作為當天的讀書筆記。

學生11:魯迅先生心系蒼生,有深邃的思考和卓越的遠見;習主席鞠躬盡瘁,帶領國家走向復興之路。我想向他們學習刻苦讀書的好習慣,做一個有理想、有抱負,利國利民之人。

學生12:很多年輕人說自己要當“咸魚”,“躺平、擺爛”,我很不認同這種價值觀。大國間的交鋒,民族和國家生命力的繁衍,核心都在于青年人的質量。科教興國戰略、人才強國戰略、義務教育政策,都體現出黨中央“聚天下英才而用之”的理念,我們應當珍惜前輩們接續奮斗出來的美好生活。

“志不求易者成,事不避難者進”,魯迅先生在空前嚴峻的時代環境里敢于振臂疾呼,喚醒愚昧的國民;時代變遷中,當代領導人也在深切關注著青年的學習與成長。中華民族偉大復興需要德才兼備的人才,青年人應當勇擔時代使命,將個人理想與國家前途命運緊密相連,志存高遠、砥礪前行。

(3)以“魯迅文化月”為主題,舉辦藝術展

《義務教育語文課程標準(2022年版)》中對培養學生的核心素養提出要求,其中“審美創造是指學生通過感受、理解、欣賞、評價語言文字及作品,獲得較為豐富的審美經驗,具有初步的感受美、發現美和運用語言文字表現美、創造美的能力;涵養高雅情趣,具備健康的審美意識和正確的審美觀念。”

教師在全年級范圍內積極倡導學生通過多種藝術創作形式,表達出自己眼中的魯迅。參賽作品可包括但不限于:魯迅作品鑒賞、仿寫、片段新編、繪畫等,準備時間為一個月。活動風格開放多元,鼓勵學生發揮特長和想象力進行藝術創作。參賽作品按照文學組、美術組來劃分,最終對投稿作品進行集中評獎和公開展示。

(4)測評:閱讀評價單

本書的后記部分,魯迅先生以圖像為核心,考察近世的民間信仰和社會心理,這種對于自己的錯誤毫不放過,認真考證后鄭重糾正,治學嚴謹的態度值得師生們學習。在完成上個教學環節后,教師采用閱讀評價單的形式對學生的學習情況進行綜合評價,主要由自我評價,小組內生生評價,教師評價三部分構成。

《朝花夕拾》閱讀評價單:

①能夠對學習資源進行歸納整合,合理利用讀書筆記進行摘錄或批注。如摘錄出課文中表現民族精神和愛國之情的詞語和語段。

②能夠簡要概述文章脈絡與主要內容。

③能夠將文中內容與實際生活相結合產生獨特的思考,并與同學交流自己閱讀中的體驗與感受。

④能夠對文中的主要人物形象進行分析。

⑤能夠通過相機捕捉等方式,感受作者對待人或事物的情感態度變化。

⑥能夠積極參與課堂讀書分享和辯論會等口語交際活動。

⑦能夠學會2-3個文中常用的寫作手法。如:白描,反語,比喻、擬人等,并進行有針對性的寫作訓練。

⑧能夠發揮個人專長,積極參與藝術展,作品獲得一定認可。

閱讀評價單說明:

①自我評價,小組內生生評價,教師評價均按照同一比重參評,最后對分數進行加總。

②評價單中每個表述按1-5分評價閱讀表現,表現最好可得5分。

③評價標準分優、良、中、合格、不合格五個等級。其中120~100為優,99~80為良,79~70為中,69~60為合格,59分及以下為不合格。

類似《朝花夕拾》這樣的名著,導讀的意義不能停留在單篇作品當中,應該通過對該文本的解讀,激發學生的閱讀興趣,鼓勵學生在課余時間閱讀同一作家的不同作品,或同一時期不同作家的優秀作品,拓展閱讀視野。有效的閱讀訓練對學生文化自信、語言運用、思維能力、審美創造等語文學科核心素養的提升大有裨益,這項工作值得我們做更深入的實踐與研究。