“三鏈五階”打造思維型課堂的策略研究

◇李溯源 李福生(浙江:杭州市臨平第一小學 杭州市臨平區教育發展研究學院)

小學生具有“好玩、好奇、好動”的身心特點,熱衷于實驗操作,忽視科學思維。為了改變現狀,筆者認為可以借鑒學習周期理論,打造“三鏈五階”思維型課堂,引導學生經歷連貫的探究過程,助推學生思維發展。

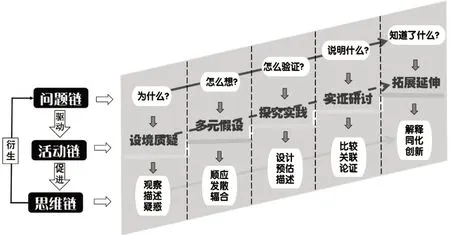

一、“三鏈五階”思維型課堂的界定

“三鏈五階”思維型課堂:“三鏈”分別是問題鏈、活動鏈、思維鏈;“五階”是指讓學生經歷“設境質疑—多元假設—探究實踐—實證研討—拓展延伸”五個階段,促進科學實踐與科學思維協同發展(見圖1)。

圖1 “三鏈五階”思維型課堂圖式

(一)問題鏈——精準提問,“問”到好處

“問題鏈”,顧名思義就是問題成鏈,搭建“為什么—怎么想—怎么驗證—說明什么—知道了什么”推進路徑,以教學目標為指向,通過問題來驅動。

(二)活動鏈——結構探究,“探”出邏輯

科學探究是以活動為載體,對“聚焦—探索—研討—拓展”四個板塊進行優化,形成活動鏈。

1.設境質疑指向研究對象

創設誘導式情境,形成認知沖突,提出核心問題,激發學生的好奇心與學習動機。

2.多元假設,暴露原有認知

基于核心問題,大膽提出假設,暴露學生前概念,甄別前概念的類型,有利于教師把握教學起點,做到有的放矢。

3.探究實踐,搜集事實證據

運用學習支架,進行自主探究,獲取事實概念,形成可靠證據。

4.實證研討,建構科學概念

建立證據與解釋之間的關聯,有理有據地表達觀點與見解,使研討逐步走向深入,自主建構科學概念。

5.拓展延伸,形成認知結構

學以致用,釋疑解難,整固科學概念,形成認知結構。

(三)思維鏈——激活思維,“思”達深度

科學思維是核心素養的四個維度之一,主要包括模型建構、推理論證、創新思維等。在探究實踐中,采用分析與綜合、比較與分類等思維方法,進行有深度的思考,進而能夠解決簡單問題。“思維鏈”以活動鏈為載體,以問題鏈驅動,讓學生經歷“疑—想—究—述—辯”的思維過程。

二、“三鏈五階”思維型課堂的特點

(一)進階上升

學習是一個進階的過程,科學探究需要經歷“提出問題—分析問題—解決問題”的過程,實現學習進階。

(二)并駕齊驅

問題鏈、活動鏈、思維鏈三鏈并軌前行。首先,要設計好活動,符合教學邏輯;其次,圍繞核心問題,進行分解,形成學習動因;最后,凸顯“疑—想—究—述”的思維過程。

(三)協同發展

三者相互依存(問題鏈驅動活動鏈,活動鏈促進思維鏈,思維鏈衍生新的問題鏈),相互促進,螺旋上升,協同發展。以《熱在水中的傳遞》一課為例(見圖2)。

圖2 《熱在水中的傳遞》“三鏈五階”思維型課堂教學路徑

三、“三鏈五階”思維型課堂的教學策略

(一)設境質疑:投石問路,指向核心問題

1.迎合學習起點

課前調研能夠了解學生的認知水平、前概念類型和思維起點,科學安排學習進階,做到教與學的無縫對接。

2.創設真實情境

真實的情境能夠快速博取學生的眼球,做到“新、奇、趣”,形成認知沖突。

【案例1】在《熱在水中的傳遞》一課中,學生已經學過熱在金屬中的傳遞,認為熱在U 型金屬與U 型管水的傳遞情況類似,距離加熱點相等的1 號溫度計示數會等于2 號溫度計。A 教師在演示實驗時注重對學生的觀察指導。隨后每隔20秒進行讀數,發現1 號溫度計的溫度上升,2 號溫度計的溫度一直沒變,這與預測完全不同。利用這一沖突,激起學生探究興趣。

3.提出核心問題

良好的開端,成功的一半。聚焦核心問題,指向探究目標。

【案例2】在《食物在口腔里的變化》一課中,B 教師出示兩張去年和今年奶奶拍的照片,通過比較奶奶戴假牙前后的變化,學生關注到奶奶裝上假牙后臉色變好、變胖,聚焦“為什么裝上假牙后,臉色變好,人也胖了呢”,指向“牙齒有怎樣的結構和功能”的核心問題。

(二)多元假設:合理猜想,助力實證探究

1.倡導“有根據猜測”

指導學生學會“有根據猜測”。大膽假設不等于憑空猜測,在教學中,教師可以引導學生采用“我們猜測可能是……導致的,因為……”的句式表述,使假設具有合理性。

2.巧用可視化工具

指導學生進行“可視化猜測”。借助可視化工具呈現猜測,這不僅能使教師充分了解學生的所思所想,也能讓其他學生知曉。

畫一畫。可以采用“畫一畫”的方式進行呈現。例如在一下《觀察一種動物》一課中,C 教師先讓學生畫出蝸牛,喚醒學生記憶。在此基礎上,組織學生觀察蝸牛,進行局部修正。

寫一寫。針對答案不唯一的核心問題,可以采用“寫一寫”的方式進行呈現。例如五上《身體的運動》一課中,各小組借助舉啞鈴的體驗活動,觸摸哪些器官參與運動,發現各自特點,推測相應功能。

貼一貼。考慮到小學生的書寫速度與能力,也可以“貼一貼”的方式進行呈現。例如在三下《壓縮空氣》一課中,D 教師提供給每小組若干圓形磁貼,讓學生用圓形磁貼代表空氣微粒,猜想“當壓縮或擴張空間時,空氣微粒將會如何變化”。

3.擴大猜測者范圍

讓學生人人都進行猜測,充分暴露他們的原有認知。同時,要豐富多元假設。

【案例3】《營養要均衡》一課中,E 教師設置了“建立自己的食物寶塔”教學目標,并為學生準備了“飲食金字塔”。飲食金字塔的四面正好分別面對小組四個成員,可以讓每個人都建立一個自己的食物寶塔,指向“怎樣健康飲食”。

(三)探究實踐:實證支撐,掌握科學方法

1.提供有結構材料

教師提供“有結構材料”,為學生搭建科學支架。

【案例4】在五下《熱在水中的傳遞》一課中,為學生提供有結構材料:茶葉、燒杯、回形玻璃管、數顯溫度計。借助茶葉看見水的流動情況,利用數顯溫度計測量水溫變化,佐證熱在水中的傳遞過程。

2.明確探究方法

實驗前,可以借助問題鏈,分解實驗操作步驟,突破實驗難點。

【案例5】以三下《地球——水的星球》一課為例,小學生較難完成“比較海陸面積”的任務。F 教師通過“怎么比較幾何圖形大小?—怎么比較海陸面積?—有沒有什么方式能數得又快又準確?”問題鏈搭建學習支架,幫助學生明確實驗方法。

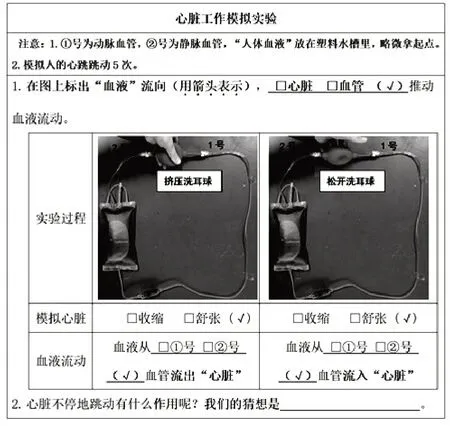

3.運用學習表單

設計學習表單,方便學生記錄,再現思維過程,形成可靠證據。例如,在五上《心臟與血液》一課中,G 教師設計的學習表單采用打“√”的方式進行記錄,速度較快。學生能清晰地觀察到實驗現象,突出“理解心臟跳動的意義”的教學重點(見圖3)。

圖3 五上《心臟與血液》學習表單

(四)實證研討:表達交流,建構科學概念

研討環節,讓學生充分表達,相互啟發、爭論、修正,逐步去粗存精,去偽存真,由此及彼,由表及里。

1.表達呈現

(1)預留時間

在研討環節,應預留充足時間,讓學生充分表達已獲得的認識,傾聽他人的發現,學會比較,當出現矛盾時,積極剖析其中的原因。

(2)巧用技術

運用互動二維碼、Excel、SPSS 等信息技術助力教學,高效、直觀地呈現證據。例如在執教五下《溫度不同的物體相互接觸》時,H 教師利用溫度傳感器將12 個小組的數據迅速呈現在屏幕上。學生通過觀察可獲取“熱水溫度降低,冷水溫度升高”的事實概念。

(3)規范表達

描述現象前,應梳理思路,語言加工,做到全息、全程、有序,達成共識。以三上《水沸騰了》一課為例,通過適時追問、引導點撥,學生能夠按照水中、水面、水面上空的次序完整描述水沸騰的現象。

2.建立關聯

以問題鏈引導學生建立證據與解釋的關聯,培養溯源意識與舉證意識。

(1)對比實驗:“變量—結果”關聯

進行對比實驗時,關注變量與結果之間的因果關聯。以三上《水到哪里去了》一課為例,學生發現敞口的杯子水量明顯減少,另一個封口的杯子水量變化不大。教師以“觀察到了什么?—說明了什么?—水到哪里去了?”問題鏈引導學生深入思考。

(2)模擬實驗:“模型—原型”關聯

進行模擬實驗時,關注模型與原型之間的屬性關聯。以五上《身體的運動》一課為例,采用方木、皮筋、門合頁、工字釘模擬手臂的運動,以“××模擬××,(發揮了)……的作用”句式幫助學生建立“骨、關節和肌肉協同作用”的科學概念。

(3)定量實驗:“數據—對象”關聯

進行定量實驗時,關注數據與研究對象之間的本質關聯。數據是實踐探究中收集到的直觀證據,而數形轉換是教學中獲取數據變化規律的有力工具。在保證數據真實有效的前提下,觀察比較,發現數據變化趨勢和隱藏規律。在五下《熱在水中的傳遞》一課中,測量回形玻璃管四個點位的水溫變化并轉化為折線圖,基于“溫度為什么會這樣變化”進行研討,引導學生推理得出“熱水上升,冷水下沉”的結論。

3.推理論證

推理分為歸納推理、演繹推理和類比推理三類。

(1)歸納推理

歸納推理是從若干個別的事實認識前提出發,推出一般性原理的邏輯思維方法,從個別到一般,完成學習進階。以四下《鳳仙花開花了》一課為例,學生解剖鳳仙花、百合花、桃花、南瓜花四類花,歸納推理得到“花的結構與功能”。

(2)演繹推理

演繹推理是從一般性認識推出個別性或特殊性認識的思維方法。以六下《各種各樣的動物》一課為例,學生通過生活經驗與資料卡建構了“遺傳和變異”的科學概念。I 教師以“其他動物寶寶和動物的爸爸有哪些方面的相同和不同”問題引導學生運用演繹推理,形成結論。

(3)類比推理

類比推理是適合小學生在科學探究實踐中獲取科學認識的重要思維方法,能夠幫助學生由此及彼,觸類旁通,建構科學概念。

【案例6】K 教師在執教三下《地球——水的星球》時發現,學生在比較了地表的海洋與陸地面積后,往往會忽略各類水體深度,陷入“地球水資源極其豐富”的誤區。通過類比,學生能夠清楚認識到地球上水資源總量并不多,且能直接利用的水占比極少,進而形成節約水資源的意識。

(五)拓展延伸:學習深化,形成認知結構

1.解釋原因

運用科學概念解釋情境問題。在五下《熱在水中的傳遞》一課中,學生在建構“熱對流”科學概念后再回過頭來解釋“燒不死的魚”的原因,學以致用,加深對熱對流的認識。

2.遷移應用

拓展提升,還需要靈活運用,舉一反三。在五下《熱在水中的傳遞》一課中,以“水與空氣都是流體,熱在空氣中的傳遞方式是怎樣的呢?”拓展問題結尾,旨在引導學生展開類比推理,得到“空氣也發生熱對流”的結論,解一篇而萬篇明。

3.創新思維

打破課堂時空壁壘,拓展探究深度,創新科學思維,為后續學習打下基礎。

【案例7】五上《制作一個潛望鏡》拓展環節,J教師發布一則征集制作創意潛望鏡的公告,學生展開奇思妙想,應用發散思維:可在黑暗中找東西的潛望鏡;可看周圍360°的潛望鏡;可調整伸縮高度的潛望鏡……學生摩拳擦掌,迫不及待。

綜上所述,“三鏈五階”思維型課堂是一種理想的課堂,體現素養導向下的教學理念,指向核心問題,助力實證探究,促進科學思維,最終培養學生的科學核心素養。