舉一反三 培養學生知識遷移能力

◇李佳豐(江蘇:蘇州市工業園區斜塘學校)

在進行某個單元或某節課的復習過程中,不少教師往往只是講解書本上的習題,也有些教師發現學生在一道題上出錯率很高,就重點講解一下。但這樣的行為,會導致學生在今后遇到同類型題目時,還是很容易出錯。因為學生只是單獨地記憶了一道題,沒有前后知識之間的聯系,沒有對這部分知識進行系統架構。因此,數學練習題不是簡單地重復練習,而要有針對性,要通過練習讓學生將學到的知識聯系起來,并進行總結、歸納,最終形成健全的知識體系。

平均數在書本上僅有兩課時,但平均數作為統計中的一個重要概念,它所涵蓋的知識內容不容忽視。如果把這些習題分分類,我們可以發現無外乎這三大類:平均數的意義、平均數的范圍、平均數的求法。其中平均數的范圍一般來說是兩種問法,一種是“這組數據的平均數在( )至( )之間”,還有一種是“這組數據的平均數不低于( ),不高于( )”。學生只要抓住本質“平均數在最小的數與最大的數之間”,做這類題是比較容易的。但另兩類題,學生的出錯率明顯高很多。平均數的意義對學生來說是學習的難點,平均數的求法可以衍生出很多類型的習題,因此在設計練習時,要把握知識體系,幫助學生進行系統的架構,從而提升學生的數學學習素養。

一、分層次,加深理解重難點

在教學“平均數的意義”時,學生比較容易理解的是從“移多補少”的操作層面或者“求和平分”的計算層面求平均數的方法,而對于“平均數能較好地反映一組數據的總體情況”這一本質屬性的感悟就比較困難。因此可以有針對性地、分層次地設計練習,從平均數的取值范圍、與某一具體數據的聯系與差異、統計推斷的意義、極端數據對平均數的影響等角度,幫助學生建構知識體系。

習題(判斷對錯):小強身高145 厘米,他到一個平均水深110 厘米的池塘里游泳,不會有危險。這種是最常見的題型,要讓學生意識到,這里只給了池塘水深的平均數,并不能確定池塘的最大深度和最淺深度。因此小強的身高雖然大于平均水深,但不一定大于最大深度,還是可能有危險,所以題目中的這句話是錯誤的。在這里還可以接著拋一個生活化的問題:現實中池塘邊牌子上應該給什么信息,是平均水深嗎?讓學生意識到應該給出的是最大深度,因為如果給的是平均水深,數據可能高于平均數、低于平均數或者正好等于平均數,有很大的不確定性,從而無法判斷下水是否安全。

二、設對比,類化提高促發展

在求平均數方法的選擇上,“移多補少”一般只適用于數據少、數量相差不大的情況,“求和平分”則基本適用于所有情況。在講解“求和平分”時要助于學生理解“總數量是怎么來的”“份數是怎么一一對應的”等問題,再適時地引導總結出數量關系式:總數量÷總份數=平均數。這樣的環節設計,不僅可以幫助學生掌握關系式,更可以加深學生對這一知識點由來的理解,在引導學生進行系統學習的同時,為后面的練習鋪墊基礎。在平均數求法的練習上,以對比的形式,力求讓學生逐步形成一定的知識體系。

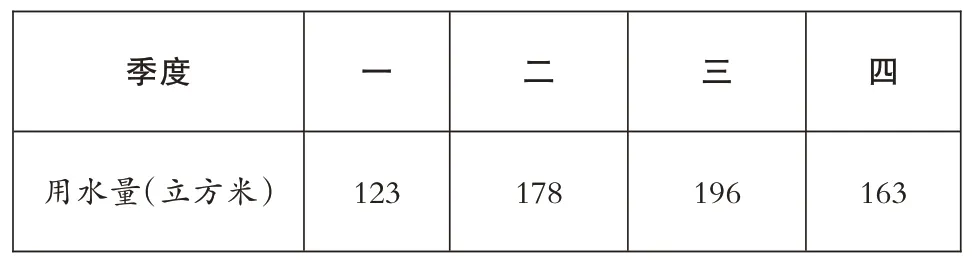

對比題:某單位食堂去年四個季度用水情況如下表。

季度一二三四用水量(立方米)123 178 196 163

問題(1):食堂去年平均每季度用水多少立方米?

問題(2):食堂去年平均每月用水多少立方米?

這兩個問題都在求平均數,但列的數量關系式是不一樣的,第一問是求平均每季度的用水量,份數是4,而第二問是求平均每月用水量,份數是12。這類題除了是讓學生找準份數外,也是在培養學生的一一對應意識。

三、創情境,融合生活元素

進入小學階段之后,教師應當引導學生構建數學知識體系,形成數學思維,只有站在整體角度開展數學學習才能夠提升數學學習的效率。對于學生來說,其在開展系統性數學學習的同時也在進行著數學知識體系的完善與構建,其對于數學的認知將會發生轉變。知識體系的構建能夠促進學生知識的內化與理解,這種內化將幫助學生在實際問題的解決中靈活應用已經掌握的數學知識。教師在引導學生構建知識體系的時候應抓住學生的興趣點,從身邊的生活場景入手,在課堂教學中融入更多生活元素,激發學生對新知識的探索欲,最終構建全面完善的知識體系。

比如,當教師在進行平均數相關知識點教學的時候,就可以結合平均數的概念與計算要點為學生創設一個相應的生活情境,引發學生的探索興趣,使其能夠跟上教師的教學節奏,在教師的引導下構建與平均數相關的知識體系。教師可以為學生創設簡單的場景,如考試時A 學生分數為96 分,B 學生分數為86 分,C 學生分數為76分,請學生計算出三人的平均分是多少。有的學生本身對于平均數的概念定義不夠清晰,但是通過生活場景的建立就能夠將平均分的概念延伸至平均數,進一步深化自身對平均計算的認知,并有層次地整理平均數的相關知識點,形成知識體系。再比如,可以給出兩張條形統計圖,分別是某家水果店上星期五天賣出蘋果和橘子數量的統計圖。先讓學生觀察發現能獲取哪些信息,再讓學生代入水果店老板的身份,根據統計圖中的信息決定該如何經營。在學生發散如何經營水果店的基礎上提問:為下周銷售做準備,是該多批發些蘋果還是橘子呢?由此引出可以計算比較蘋果和橘子的總數或平均數。學生在這樣的生活情境中,有利于提高學習興趣,也能加深對平均數的理解。通過生活化數學情境的融入,學生能夠從各方面了解和探索課堂知識點,深入了解各個知識點之間的關系,進而構建屬于自己的知識結構與體系。小學生性格活潑,對于趣味性、生活化的情境更感興趣,因此在開展其他知識點教學的時候也可以構建相應的生活情境,發揮教師的引導作用,幫助學生整理零散的知識點,實現數學教學目標。

四、畫導圖,構建思維體系

思維導圖是幫助學生整理知識點、明確各知識點之間關系的重要工具,因此數學教師可以在課堂教學中引入思維導圖,幫助學生建立自身的知識體系。小學數學各個知識點之間都存在相互聯系,沒有一個知識點是獨立于其他知識點而單獨存在的,很多難度較大的數學題中都融合了多個知識點,因此數學知識往往體現出整體性、系統性、豐富性等特征。尤其是到小學高年級的學習階段之后,機械、單一的練習已經不能滿足學生發展的需求,只有系統性、技巧性的教學才能夠幫助學生整理零散的知識點,明確知識點之間的關聯,構建知識體系,深化知識理解與應用。

比如,當教師進行平均數單元教學時,就應關注平均數與其他知識點之間的關系,在教學時引導學生通過自主探究的方法梳理整個單元的知識點,并嘗試利用思維導圖的方法將知識點之間的關系表示出來。教師應發揮自己的引導作用,為學生思維導圖的構建提供思路。如教師可以提示學生寫出平均數的概念,并使用簡潔的語言進行標注;對比各個知識點的難度,使用不同顏色進行區分等。學生可以根據自己的習慣以及知識掌握情況設計不同形式的思維導圖,如樹形圖、括號圖、箭頭圖等。通過思維導圖的繪制,學生將深入理解平均數單元內各個知識點之間的關系,將原本零散的知識整合成為一個邏輯嚴謹的整體,這樣就能夠深化知識理解,構建自己的知識體系。

五、論錯題,加強反思總結

錯題從某種程度上來說體現了學生進步的空間,如果學生的成績是一百分,那么其在當前階段進步的空間就比較有限,需要進入下一個階段的學習。因此,小學數學教師應正確看待學生的錯題現象,將重點放在錯題資源利用方面,引導學生通過錯題反思自己的問題,改正錯誤,學會舉一反三,實現進步。小學數學練習中的很多題目都需要學生掌握一定的數學知識與數學方法,只有靈活應用數學知識、掌握數學思想與方法,才能夠快速解答數學題。小學數學錯題資源可以應用于學生解題思路總結方面,通過對錯誤題目的講解,讓學生掌握正確的數學學習方法,提高學生的知識應用能力,使其在遇到類似題目的時候能夠舉一反三,自己解決數學問題。

比如,當教師在進行平均數內容教學時,可以設計開放性情境與問題進行提問:“班級男生和女生人數分別為25人、20人,男女生組隊開展踢毽子比賽,男生隊積分為110 分,女生隊積分為100 分,請問男生隊和女生隊誰的成績更好?”教師可以引導學生思考如何對比兩組的成績。此時有的學生提出使用總成績對比,這樣的想法是比較局限的,教師可以提出題目中男生女生人數不同的條件,讓學生再次思考。此時就會有學生提出使用平均分對比兩組的成績,這樣就能夠達到公平的對比效果。在面對不同類型錯題的時候,教師首先應糾正學生的計算結果以及解題思路,同時還應指出學生思考欠缺的地方,讓學生在面對同樣情境的時候能夠應用平均數的思維進行分析,提升學生的解題正確率。在錯題的基礎上,教師可以拓展學生的學習思路,引導學生復習平均數相關知識,從平均數的條件、性質以及計算方式方面整理自己的思路。這樣,就能夠加強學生對舊知識的鞏固,實現數學知識的內化,構建完善的知識體系。

在進行練習課、復習課教學時,如果僅僅靠題海戰術或做一題講一題,那么,學生很難做到對知識進行系統的梳理。因此,教師在設計練習課、復習課時,應該分層次、有對比地設計,將知識建構成一個完整的體系,培養學生的知識遷移能力,使之做到舉一反三,從而提升數學學習素養。