基于LID理念的海綿校園建設

——以海南熱帶海洋學院為例

改革開放以來,城市化的快速發展,給城市管理帶來了諸多問題,其中最為突出的城市水生態環境被破壞、城市雨洪內澇、水資源稀缺、水體污染嚴重等問題已經成為阻礙城市可持續發展的擋路石。2014年10月,住房和城鄉建設部編制發布了《海綿城市建設技術指南——低影響開發雨水系統構建(試行)》,提出海綿城市建設的基本原則,明確相關內容、要求和方法。低影響開發(Low Impact Development,LID)也稱為低影響設計(Low Impact Design,LID),指在場地開發過程中采用源頭、分散式措施維持場地開發前的水文特征[1]。2016年1月,住房和城鄉建設部《關于印發城市綜合管廊和海綿城市建設國家建筑標準設計體系的通知》中又提出新建、擴建和改建海綿型建筑與小區,海綿型道路與廣場、海綿型公園綠地等場所。

高校作為城市用地的一部分,是城市綠地體系的重要組成部分,也是構建海綿化城市系統的重要部分之一。在不斷擴大的高等教育招生規模下,各類高校校園也在持續進行擴建,校園里的建筑、道路等不透水硬質材質越來越多,校園的基礎設施越來越跟不上新時代校園發展的步伐,校園遭遇降雨,導致校園內澇、學生停課的現象時常發生,因此在海綿城市建設理念指導下,海綿校園的建設進入了人們的視線,海綿校園建設受到各地高校建設者的廣泛關注[2]。

1 “海綿校園”建設背景

1.1 校園概況

海南熱帶海洋學院是一所地處熱帶區域的全日制本科院校,校園共分為五指山校區和三亞校區。筆者選擇三亞校區開展研究,該校區是修建不久的新校區,地理位置優越,海南環島高速自西向東貫穿校園,西邊則是落筆洞路,學校以“明德、博學、勵志、篤行”作為校訓。作為中國最南端的唯一一所全日制本科院校,云集五湖四海的學子,因此校園文化豐富多彩。

1.2 校園現狀

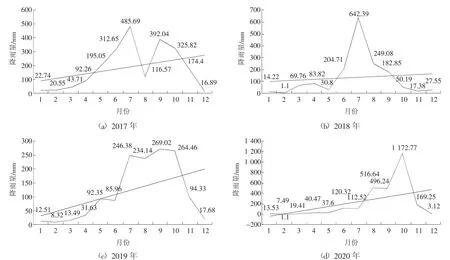

三亞校區地處熱帶地區,終年氣溫高,寒暑變化不大,年平均氣溫25.5℃,最冷的2月平均16~20℃,最熱的8月為25~29℃,是一個熱帶風暴、臺風頻繁發生地,年均降水量1 500 mm,降雨量集中在4—10月,且降雨強度大,月降雨量最高可達1 172.77 mm,三亞市2017—2020年降雨量統計如圖1所示。

圖1 三亞市2017-2020年降雨量統計圖

暴雨過后的校園路面出現了較大雨水徑流現象,并且多處排水溝出現了堵塞,其主要原因為垃圾堵塞,雨水將路面的垃圾、樹葉、泥沙等帶入排水溝,造成堵塞,無法及時排放雨水[3]。校園內多處人行道出現嚴重的積水現象,甚至造成了交通困難。在雨季特別是臺風季節,因降雨量過大,校園里易出現內澇、道路積水、雨水凈化和利用率為零等問題,由于排水系統負荷過大,造成短時間內無法將積水排出,直接影響學校教師及學生的正常教學與生活[4],暴雨后的校園積水區域如圖2所示。

圖2 暴雨后的校園積水區域示意圖

因此,在高校校園環境景觀規劃設計時,更應該重視校園雨水排放系統與景觀規劃設計的聯系。通過高校校園的海綿化建設,有效消納校園自身的雨水,有效緩解校園暴雨災害,有效改善校園水污染問題等,讓校園重新獲得自主調節、自主呼吸的能力,恢復原有的生態環境,更好地營造生態型校園、呼吸型校園和可持續型校園[5]。這些對熱帶地區高校校園景觀規劃、生態校園建設以及校園可持續發展提供了強有力的理論支持,具有重要的參考價值。

2 “海綿校園”規劃設計的原則和定位

2.1 設計原則

(1)以人為本原則。校園主要是學生和老師的活動場所,要充分把握師生行為活動的時間性與空間性規律,如在園路的設計方面,人流較多的區域,景觀設計時應設計便捷路徑,將原本窄小的園路拓寬。校園空間里的各種設施設計、材料選擇、氛圍營造要充分考慮師生日常生活的需求[6]。

(2)低影響開發原則。以現有的自然生態系統作為開發的基本框架,充分利用現有條件,盡可能地保留場地內長勢良好的高大喬木,適當搭配其他的優良鄉土植物,合理進行規劃設計。

(3)堅持可持續發展原則。以海綿城市建設理念為指導思想,建設新時代海綿校園景觀,堅持以景觀規劃設計為主,充分體現“蓄、滲、漏、透”等特點。在植物設計上,利用植物的特性,進行喬、灌、草等多層次植物配置,營造良好的景觀視覺效果[7]。

2.2 設計范圍

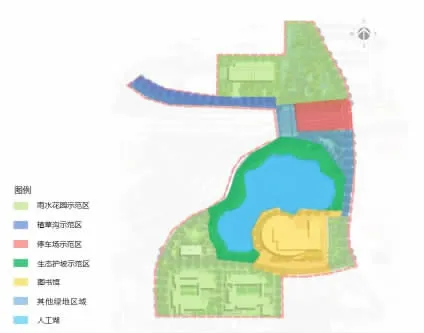

設計區域選擇海南熱帶海洋學院三亞校區的中心區域,北至學生第二食堂,南至九號教學樓,東至體育場,西至琴房和籃球場,設計項目的總面積有92 843.35 m2,設計區域中包含了校園的中心建筑——圖書館、校園核心景觀——人工湖、教學區——七號和九號教學樓、學生宿舍區——食堂及其旁廢棄廣場區域等,設計時也根據分區打造各類型“海綿”的示范區,如圖3、圖4所示。

圖3 總平面圖

圖4 功能分區圖

2.3 雨水潛力計算

對設計紅線范圍內雨水潛力收集量進行計算,包括建筑屋頂、道路、公共綠地、其他綠地等空間,根據式(1)估算出年平均雨水資源量[8]。

式中:

V——年均可利用雨水資源量,m3;

H——年平均降雨量,m;

A——匯水面積,m2;

ψ——綜合徑流系數;

α——季節折減系數。

參考《建筑給水排水設計規范》(GB50015-2019)中徑流系數,選取ψ在建筑屋頂、道路和公共綠地取值分別為0.90,0.80,0.15;南方城市的季節折減系數范圍0.91~1.00[9],選取α為1;三亞地區年均降水量1 500 mm;各類用地面積可根據CAD圖紙測繪得出匯水面積:建筑屋面14 935.85 m2,道路37 677.61 m2,公共綠地22 858.55 m2,其他17 371.34 m2;海綿校園設計區域可收集的年平均雨水收集量如表1所示。

從表1可以看出,海綿校園設計區域年平均雨水收集總量為70 519.69 m3,可見雨水收集潛力巨大且具備良好的條件。

表1 海綿校園設計區域可收集的年平均雨水收集量

2.4 設計定位

借鑒海綿城市理念,建設海綿校園,結合校園雨水處理情況,以景觀設計的手法,降低校園雨水排放設施負荷[10]。整體的設計理念為雨水下滲為主,充分進行二次利用。該方案的海綿校園景觀設計分別從雨水花園設計、植草溝設計、屋頂花園設計、透水鋪裝設計、生態護坡設計、生態停車場設計這幾個方面出發,打造一個以凈化雨水、降低雨水負荷為主的宜人海綿校園景觀,如表2所示。

表2 建設“海綿校園”的實施方案與措施

3 建設“海綿校園”的途徑和方法

3.1 雨水花園設計

該方案的雨水花園大多是人工挖掘的淺凹綠地,也有極少部分是自然形成的下沉式綠地。雨水花園的設計大多是為了處理地面的雨水,利用植物自身的特性,對雨水進行吸收和過濾,通過對沙土滲透、過濾等作用,使雨水得到凈化,并逐漸滲入深層次土壤,補充地下水。儲蓄起來的雨水,還可以補給景觀用水、廁所用水等,是一種校園生態上可持續的雨洪控制與雨水處理并對雨水加以利用的設施[11]。雨水花園的設計可以打造旱季景觀和雨季景觀,將雨水收集區域美觀化、藝術化,形成兩景生態、美觀的形象。

設計的雨水花園選址位于學生第二食堂旁和圖書館以及七號、九號教學樓周邊區域,經過現場的考察,這些區域周圍擁有大量的綠地,因此將此部分綠地改造為雨水花園,能有效地凈化雨水,并且經過凈化過的雨水可以儲蓄起來,用于教學區的廁所供水,以實現水資源再利用。

3.2 生態護坡設計

生態護坡的選址位于校內人工湖的沿線位置,經實地考察發現,校內人工湖的湖水受到了不同程度的污染。其中一個污染源則是雨水徑流,降雨時,徑流水會將泥沙和其他污染物帶入湖水,使湖水變得渾濁,因此,在湖邊設置生態護坡,能大大降低雨水的徑流系數,通過植物自然的過濾,凈化徑流水,對湖岸起到保護的作用[12]。

校園人工湖是校園內視野最好、最為空曠的地方,臨近校園運動場,可考慮利用傘型風能轉換裝置,增設小型風力發電裝置,在人工湖護坡旁,既可以作為一處校園景觀點,又可以將電力用于人工湖的夜景照明。

3.3 植草溝設計

經過實地考察,校內多處路段積水嚴重,暴雨天氣嚴重影響通行,最為嚴重的是高架橋下的停車場區域,每當遭受暴雨天氣,路面都產生大量的雨水徑流并造成嚴重的積水。因此,在高架橋下沿路區域設置植草溝,邊坡坡度(垂直∶水平)為1∶3,其縱坡與道路縱坡相協調,坡度確定為2%。降低宿舍區道路路面的雨水徑流,從而有效減少道路積水,減少雨水排放低點位置區域的排水壓力。

此外,針對植草溝內多余的雨水,可通過雨水截污措施將其攔截集中至管網中,就近連接管網裝置,通過水泵的抽取,可對路面及道路兩旁的綠化帶定期噴灑,有助于雨水的二次利用,降低局部小氣候,改善三亞干熱的環境,同時可以除塵降噪。

3.4 屋頂花園設計

校園圖書館五樓可建設屋頂花園的面積約2 500 m2,坡度為2%,宜進行綠色屋頂花園更新設計,有助于調節局部小氣候,植物配置考慮樓板荷載,主要采用低矮的根系較淺的灌木和地被進行配置,既美觀又可以有效削減徑流雨水。

增設雨水回收利用生態箱,屋面雨水收集系統將雨水進行收集,通過粗過濾、細過濾的手段,將較為干凈的雨水收集進入生態箱中,生態箱可利用太陽能光輻射板的運行提供電力系統。在炎熱的三亞,太陽能光輻射板構成的生態箱就成為低能耗高能效的能源之一,生態儲水箱可將水源二次利用至圖書館建筑的廁所管網中,實現富足雨水的二次利用。

3.5 道路及停車場的海綿性設計

生態停車場位于高架橋下和圖書館旁東面位置,鋪裝采用植草磚和透水混凝土為主,其主要目的就是通過兩者的透水性,從而降低路面積水,植草磚的應用也給停車場增添了幾分生命的氣息,可以說是“會呼吸的停車場”。

校園整體交通系統發達,以篤行路、慎思路、博學路貫穿整個布局,主要道路兩旁人行道采用透水磚鋪設,內部結構從上至下依次為:60 mm厚透水面磚(孔隙率經驗值15%)、30 mm厚中砂(孔隙率經驗值40%)、200 mm厚壓實級配碎石(孔隙率經驗值15%)、60 mm厚中砂墊層(孔隙率經驗值40%),綜合各材質吸水性能,取有效蓄水厚度為75 mm。主要道路鋪裝以及項目范圍內連接主要道路的小園路則采用全透型透水混凝土鋪設,內部結構為50 mm厚C25透水混凝土、100 mm厚C25透水混凝土、30 mm厚沙濾層、100 mm厚水泥石粉墊層,透水混凝土孔隙率越大,越接近于自然植被覆蓋的地面,新技術顯示骨料層選用級配良好的玄武巖骨料,粒徑5~10 mm,孔隙率18%,透水系數可超過4.0 mm/s[13]。

3.6 植物種植設計

在植物的設計與選擇上,以鄉土植物為主,保留原本區域內的大型喬木,本土植物在當地的氣候條件、土壤條件下,對周邊環境有很好的適應能力和生長能力,在人工改造的雨水花園中能發揮更好的雨水污染凈化作用并使花園景觀具有強烈的熱帶特色。

雨水花園的植物選擇上,第一,挑選一些親水性強、耐濕性好的鄉土植物,且將植物造型優美的常用熱帶喬木作為雨水花園的主要樹種,便于更好地去營造宜人的校園景觀;第二,選用根系比較發達、莖葉比較繁茂、對雨水凈化能力強的植物;第三,因雨水花園中的水量與氣候性降雨緊密相連,存在一定時間內的雨水充足期與雨水枯竭期現象,因此選擇的植物既要能適應水生環境又要有一定的抗干旱能力[14]。

區域內的喬木主要采用具有熱帶特色的植物樹種:木棉、洋紫荊、椰子、苦楝、重陽木、小葉欖仁、黃槐等;灌木:夾竹桃、紅絨球、三角梅、散尾葵、棕竹、黃金榕等;草本:龜背竹、蜘蛛蘭、春羽、花葉良姜等;水生植物:菖蒲、再力花、水生美人蕉、鳶尾、千屈菜等。

4 結語

結合校園現狀,對雨水問題嚴重的區域進行了針對性研究與設計,通過建設對雨水具有一定滲透、滯留、蓄存等作用的綠色基礎設施來解決雨水徑流污染等問題,在相對合理的空間布局及對綠色基礎設施布置的基礎上,達到降低雨水徑流系數、改善雨水水質的目的,提供宜人的工作、學習、生活等環境。通過合理的景觀規劃設計,在充分滿足校園空間結構環境下,最大限度地使校園內的雨水能夠在自然狀態下進行吸收、存蓄和排放。對收集來的雨水進行綜合利用,從而改善校園雨洪管理,提高校園自主呼吸能力,營造宜人的熱帶高校校園景觀[15]。

海綿校園的建設,不僅要改善校園暴雨災害或干旱及水污染困擾,讓校園重新獲得自主調節、自主呼吸的能力,更重要的是充分考慮雨水的二次利用,在不同的試點區域合理地對雨水進行收集和再利用。此外,結合三亞本土的地域氣候特色,考慮結合其他的生態技術手段,例如利用風能發電、太陽能光輻射板構成的生態箱等方式。大學校園屬于城市建設中密不可分的組成部分,該海綿校園的建設模式研究為熱帶地區海綿城市的建設提供了微觀層面的理論建議和實踐方案,具有很強的參考價值。

總之,針對校內出現的雨洪、內澇等問題,運用低影響開發的理念,憑借“海綿城市”的理論和新技術支持,通過景觀規劃設計的手法,研究構建一個“海綿校園”的景觀體系,改善雨水管理,解決內澇、積水、水污染等問題,實現將水資源再利用、減少徑流水體污染的目的,打造一個有活力、有彈性、有呼吸的生態型“海綿校園”,解決師生雨天出行困難的問題[16],讓師生能在日常環境中觀察、接觸、體驗雨水景觀的魅力,為師生提供一個宜人的熱帶海綿校園棲息地。