基于數據挖掘探討李鯉治療眩暈的用藥規律※

張良芝,常學輝,李元正,陳帥杰,王冬蓮,郭 健

(河南中醫藥大學,河南 鄭州 450046)

眩暈,《中醫辭海》又稱“眩運”,表現為頭旋眼花,是目眩與頭暈的總稱。目眩即眼花或眼前發黑、視物模糊,頭暈是感覺自身或外界事物旋轉、站立不定,二者常并見,故統稱“眩暈”[1]。眩暈是臨床常見癥狀,可見于多種疾病,如梅尼埃病、椎動脈狹窄、頸椎病、高血壓病、腦動脈硬化癥、貧血和神經衰弱等[2]。研究顯示,該病患病率隨年齡的增長而增加[3]。

李鯉,教授,河南省中醫院教授、主任中醫師,第3、4批全國老中醫藥專家學術經驗繼承工作指導老師,第2批全國優秀中醫臨床人才研修項目指導老師。李鯉教授治療眩暈療效顯著,筆者運用數據挖掘技術探討李鯉教授治療眩暈的用藥規律,以期為中醫藥治療眩暈提供一定的數據支持。

1 資料與方法

1.1 方劑來源 本研究所有方劑來源于2000年1月至2010年12月李鯉教授在河南省中醫院門診及病房患者的首診處方。

1.2 處方納入標準 符合《中醫病證診斷療效標準》中眩暈的中醫診斷標準的首診中藥處方[4];方劑藥物組成及劑量明確。

1.3 處方排除標準 病歷書寫不完善,缺失重要診療信息;處方為膏藥、溻漬等非內服中藥者。

1.4 數據處理分析 ①建立數據庫:將納入處方的中藥組成均依據《中藥學》[5]進行規范化處理,標準化藥物名稱。將藥物使用情況分別賦予分值,即無=0,有=1,然后運用Epidate3.1軟件建立數據庫。②頻數分析:應用SPSS 22.0統計軟件,分析藥物使用頻數,并對高頻中藥(中藥使用頻次≥10次)的性、味、歸經及功效分類進行頻數分析。③聚類分析:選用SPSS 22.0統計軟件中的系統聚類方法,聚類方法使用離差平方和法(ward方法),聚類區間使用平方歐氏距離(SED),繪制出樹狀圖,根據其結果,結合臨床專業知識,對聚類結果進行分析。

2 結果

2.1 基礎資料分析 符合條件的患者共263例,其中男137例(52.09%),女126例(47.91%);年齡18~85歲,平均(50.31±15.87)歲。

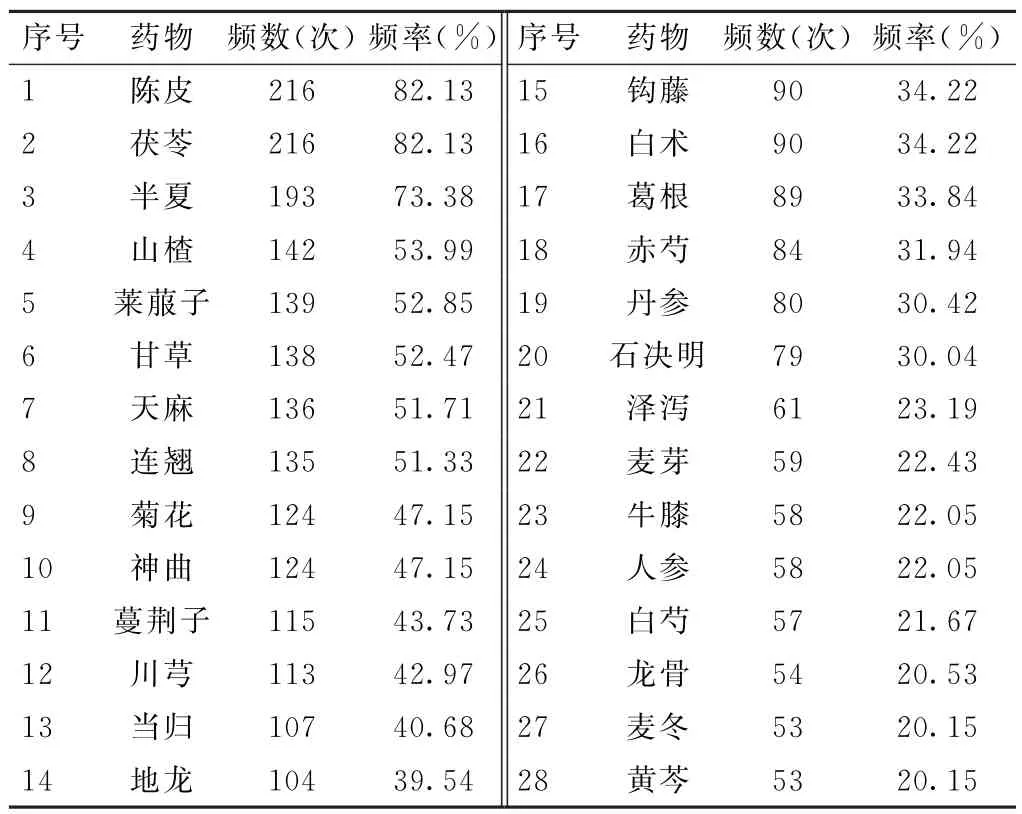

2.2 藥物頻數分析 263首處方涉及中藥122味,藥物總頻數為4 371次,頻次最高為216次。中藥使用頻率≥20%的藥物有28味,其中使用頻率位于前10位的中藥從高到低依次為陳皮、茯苓、半夏、山楂、萊菔子、甘草、天麻、連翹、菊花、神曲,此為李鯉教授治療眩暈的核心用藥。具體見表1。

表1 李鯉教授治療眩暈的常用藥物頻數分析(頻率≥20%)

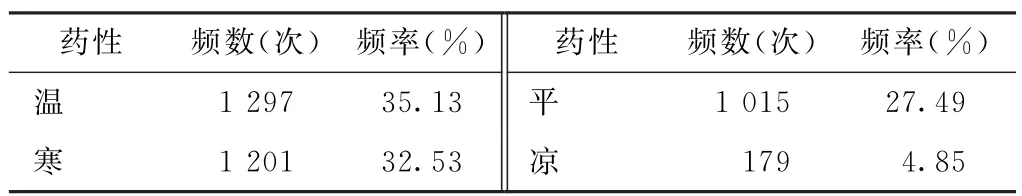

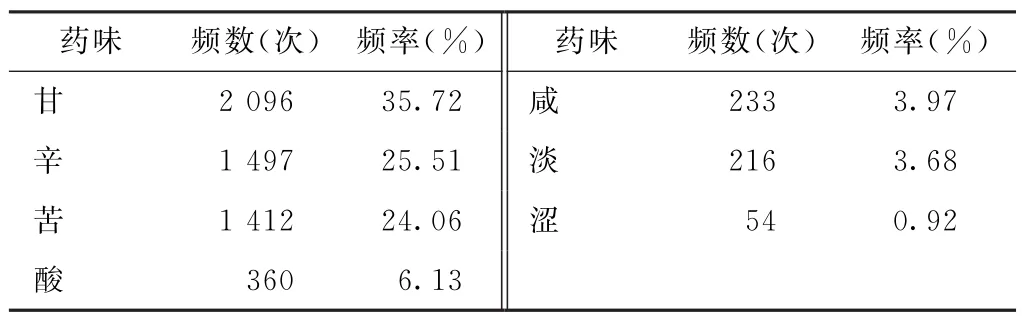

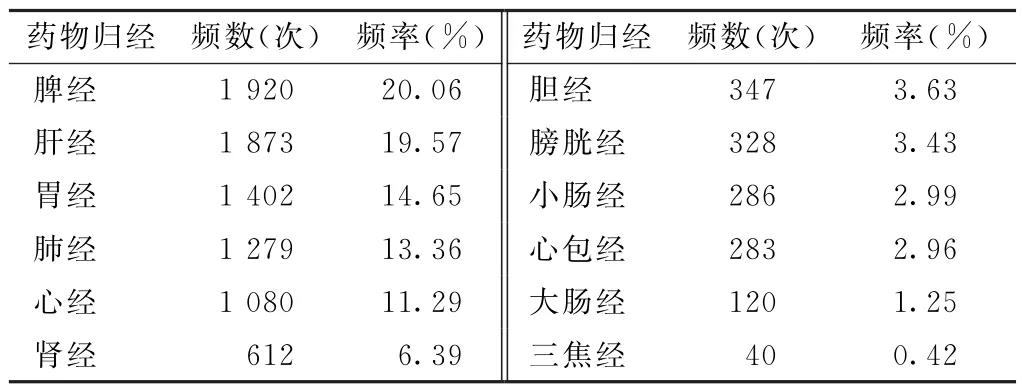

2.3 藥物性味歸經分析 122味中藥中,高頻中藥藥性頻次由高到低依次為溫、寒、平、涼,藥味頻次由高到低依次為甘、辛、苦、酸、咸、淡、澀,藥物歸經頻次由高到低依次為脾、肝、胃、肺、心、腎、膽、膀胱、小腸、心包、大腸、三焦經。具體見表2-4。

表2 李鯉教授治療眩暈的高頻中藥藥性分布

表3 李鯉教授治療眩暈的高頻中藥藥味分布

表4 李鯉教授治療眩暈的高頻中藥歸經分布

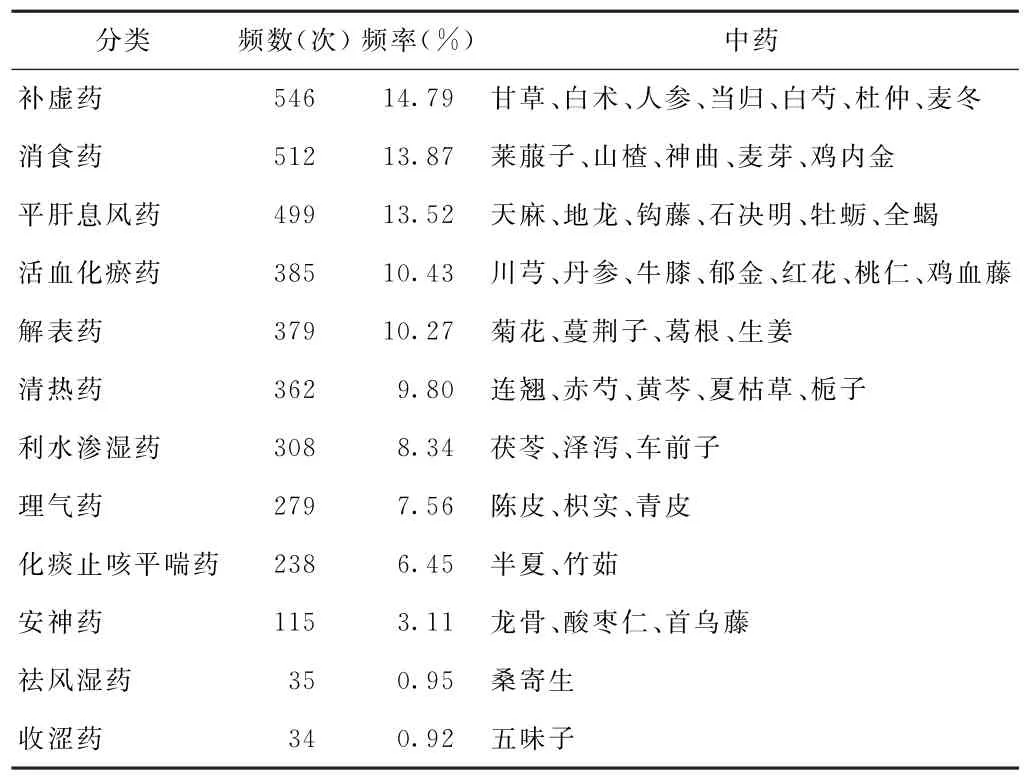

2.4 中藥功效分析 122味中藥中,高頻中藥可分為12類,藥類總頻數為3 692次。頻數由高到低依次為補虛藥、消食藥、平肝息風藥、活血化瘀藥、解表藥、清熱藥、利水滲濕藥、理氣藥、化痰止咳平喘藥、安神藥、祛風濕藥、收澀藥。具體結果見表5。

表5 李鯉教授治療眩暈的高頻中藥功效頻數分析

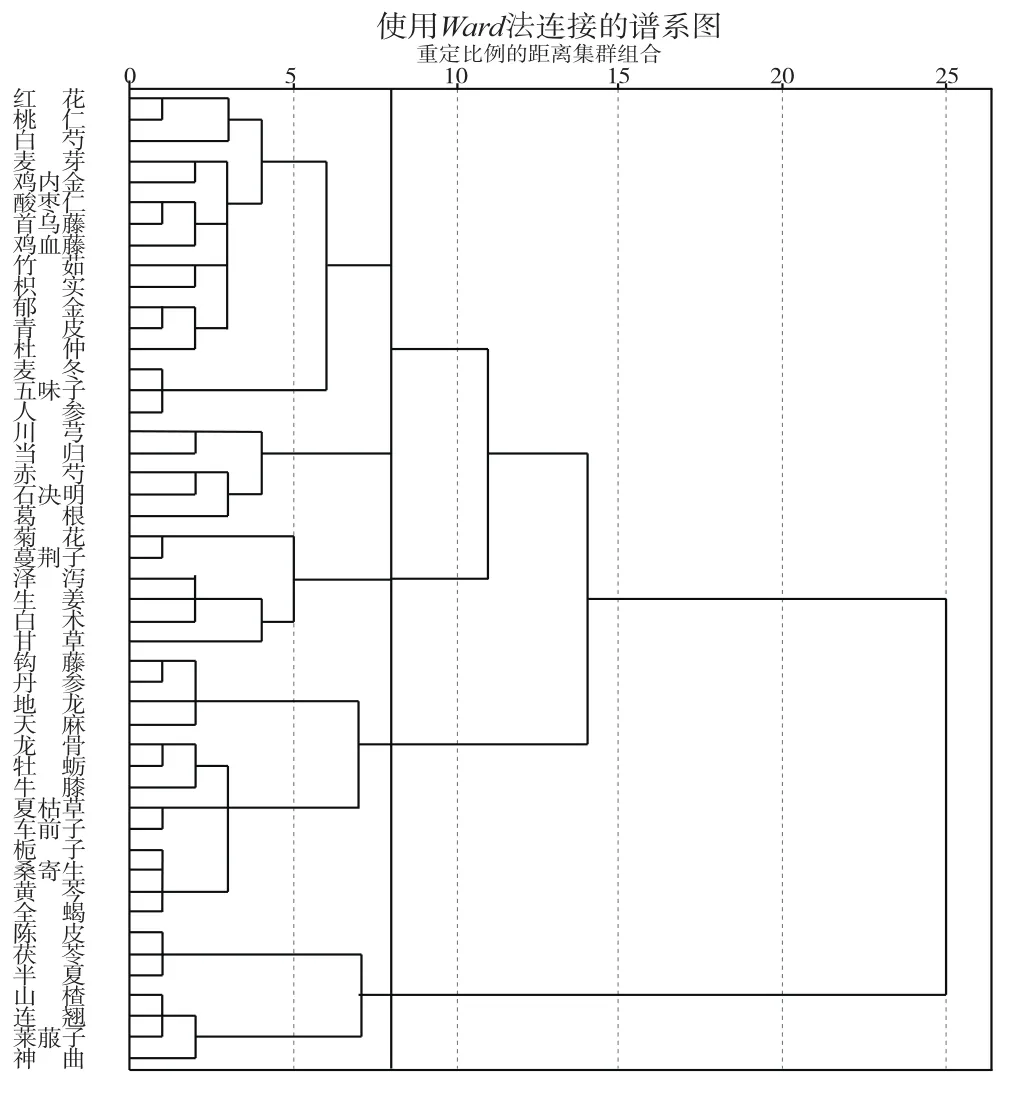

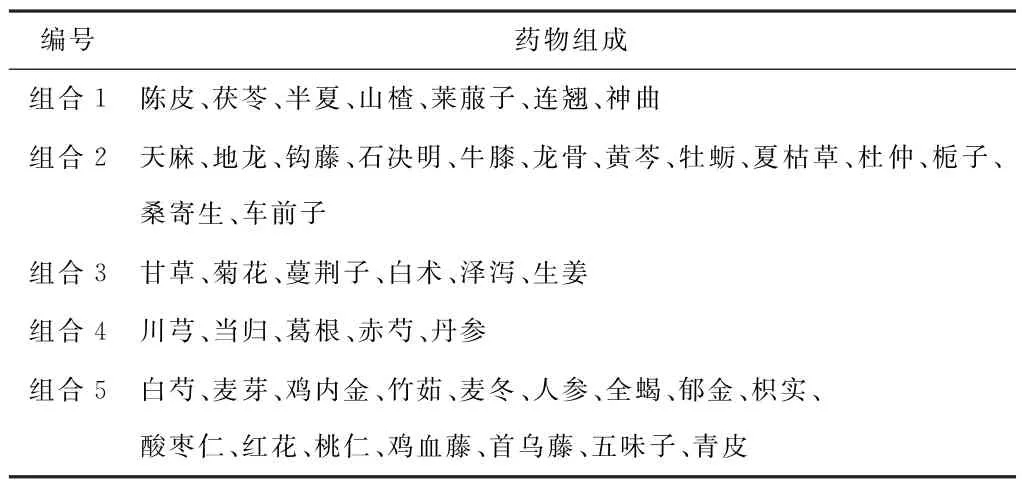

2.5 聚類分析 122味藥物中,高頻中藥共計47味,累計占總用藥頻數的85.91%,是李鯉教授治療眩暈的主要用藥,具有代表性。選取此47味中藥進行分析,結合李鯉教授臨床用藥心得,按照譜系圖分成5個聚類組。具體見圖1、表6。

圖1 李鯉教授治療暈眩的高頻中藥聚類樹狀圖

表6 李鯉教授治療眩暈的高頻中藥聚類分析

3 討論

眩暈是臨床常見病、多發病,也是臨床患者常見的主訴之一。中醫認為,眩暈病位在頭竅,病機無外乎虛、實兩端,虛多指肝、脾、腎虛損,實多指風、火、痰、瘀等實邪為患[6]。本研究結果顯示,眩暈患者男女比例基本一致,各年齡段均有發生,以中老年患者多見,與單希征等[7]報道一致。

本研究結果顯示,李鯉教授治療眩暈的中藥使用頻率前3位為陳皮、茯苓與半夏。3味藥為二陳湯和保和丸的主要組成藥物,分別為理氣藥、利水滲濕藥和化痰藥,三藥均歸脾經,表明李鯉教授治療眩暈以健脾祛濕、理氣化痰為主隨證加減。

李鯉教授治療眩暈的高頻中藥藥性以溫、寒、平為主,溫性藥中使用頻次前7位為陳皮、半夏、山楂、神曲、川芎、當歸、白術。李鯉教授認為,眩暈病本在脾、胃,痰瘀內生為眩暈發病的重要環節,而脾胃喜溫,痰飲、瘀血為陰邪,《金匱要略》言“病痰飲者,當以溫藥和之”,又“氣主煦之”,血得溫則行,故應用溫性藥以健脾、化痰、活血、行氣。寒性藥使用頻次前4位為連翹、赤芍、黃芩、夏枯草,其中連翹為保和丸組成成分之一,另3味均味寒而入肝經,肝藏相火,肝陰不足則生風化熱,故以寒涼清肝經風熱。涼性藥為鉤藤、葛根,功用同寒性藥,以助疏散肝經風熱。平性藥中使用頻次前4位為茯苓、甘草、萊菔子、天麻,主要功效為健脾、祛風,諸藥藥性平和,適用于寒熱虛實之證。李鯉教授治療眩暈的高頻中藥藥味以甘、辛、苦為主,歸經以脾、肝、胃經為主。甘能補能和,偏入脾胃經,苦能清能泄,辛能行能散,偏于肝經。可見李鯉教授治療眩暈用藥偏于補益脾胃,兼清肝散熱。李鯉教授治療眩暈的高頻中藥藥物功效頻率由高到低分別為補虛藥、消食藥、平肝息風藥、活血化瘀藥、解表藥等。補虛藥使用頻次前4位為甘草、白術、人參、當歸,以補氣藥為主,說明李鯉教授臨床治療眩暈注重調理脾胃,恢復脾胃健運。消食藥主要為萊菔子、山楂、神曲、麥芽、雞內金,為保和丸的主要組成成分,說明李鯉教授應用“寓補于消”理論,旨在減少脾胃負擔,促進運化功能。平肝息風藥使用頻次前4位為天麻、地龍、鉤藤、石決明,李鯉教授強調肝風內動為眩暈發病關鍵,“諸風掉眩,皆屬于肝”,故多用平肝息風藥。活血化瘀藥以川芎、丹參、牛膝、郁金、紅花、桃仁等為主,李鯉教授強調痰瘀阻滯是眩暈發病重要環節,故用之以活血通絡。解表藥使用頻率前3位為菊花、蔓荊子、葛根,均為發散風熱藥,味辛,能散能行,“風淫于內,治以辛涼”,故用此類藥疏散上攻之風熱以清利頭目。綜上,李鯉教授治療眩暈的臨床用藥圍繞風、痰、虛、瘀的病因病機,重視從肝、脾施以辨證論治,特別注重調理脾胃功能。

從聚類分析結果和樹狀圖可以看出,李鯉教授常用藥物可聚為5類。其中第1類與其余4類并列,表示李鯉教授治療眩暈方劑中第1類單獨或與其他4類互相結合。第1類為保和丸的主要成分,說明李鯉教授治療眩暈以保和丸為主方加減應用。第2類為天麻鉤藤飲主要成分,為李鯉教授經驗方保和平肝通絡方的核心藥物組成,常用于治療陽亢生風眩暈,癥見頭暈耳鳴,頭目脹痛,眼干眼澀,面色潮紅,煩躁易怒,口干少寐,舌質紅,苔黃,脈弦或弦數等。第3類加半夏、陳皮、茯苓,即為李鯉教授經驗方菊蔓二陳湯,應用于痰濁中阻型眩暈,癥見頭暈目眩,頭重如蒙,惡心欲吐,食少脹悶,舌苔白膩,脈濡滑者。第4類包括川芎、當歸、葛根、赤芍、丹參,主要用于眩暈偏于血虛血瘀者,功效以養血活血為主,多與保和丸合用,以助健脾和胃、補血活血,適用于頭暈目眩、神疲乏力、唇甲少華、舌淡苔薄白、脈細弱者。第5類藥物功效有活血化瘀、健脾通絡、疏肝解郁、養血安神等,李鯉教授指出眩暈多為本虛標實之證,病因病機錯綜復雜,本類藥物為李鯉教授治療眩暈兼癥常用藥。臨床應用各有側重而隨證加減。

綜上,李鯉教授治療眩暈首先明辨虛實主次,治療藥物以健脾化痰、消食和胃、平肝息風、活血化瘀、疏風清熱為主。聚類分析得出5類藥物組合,為李鯉教授治療眩暈的基礎方,以健脾和胃、平肝潛陽、疏風清熱、養血活血等為主。可見李鯉教授治療眩暈重視固護脾胃,寓補于消,以圖其本;用藥圍繞風、痰、虛、瘀的基本病機,標本兼顧,注重補瀉結合,靈活施治。