基于數據挖掘探析項顆辨治汗證的學術思想及臨證經驗※

王曉燕,趙 振,項 顆,張雪飛

(1.吉林省中醫藥科學院,吉林 長春 130021;2.吉林省長春市朝陽區人民醫院,吉林 長春 130001)

汗證指人體陰陽失調、營衛不和、腠理不固引起汗液外泄失常的一類病證[1],是臨床的常見病、多發病,可存在于多種臨床疾病的進程中。現代醫學認為,自主神經功能紊亂是汗證的主要發病機制,是由交感神經異常興奮引起機體泌汗功能異常所致[2]。目前西醫治療該病尚無有效手段,口服藥如阿托品等抑制汗腺藥雖能暫時緩解汗證,但可引發全身性不良反應,甚至造成長期汗閉,引發手足皸裂等[3],給患者日常生活帶來困擾。中醫治療該病療效確切,因其具有見效快、費用低廉、不良反應少等優勢,受到廣大醫生及患者青睞。

項顆教授,吉林省名中醫,享受國務院政府特殊津貼專家,第6批全國老中醫藥專家學術經驗繼承工作指導教師,從事臨床工作30余年,精于中醫經典,旁及諸子百家,治療疾病立法嚴謹,藥味簡單,配伍精當,加減靈活,尤其對汗證的臨床診治經驗頗豐。筆者整理項顆教授辨治汗證的臨床用藥,挖掘汗證的用藥規律,并進一步提煉項顆教授學術思想,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 處方來源 收集2019年1月至2020年12月吉林省中醫藥科學院項顆教授門診診治的汗證處方。

1.2 汗證診斷標準 ①西醫診斷標準參照《內科疾病診斷標準》中自主神經功能紊亂制定:汗出、乏力、頭暈、頭痛、頭重、心悸、胸悶、腹瀉等自主神經性軀體癥狀;可見自主神經功能檢查異常,如眼心反射、Schelloug起立試驗、皮膚劃痕試驗、心電圖、(體表)微小震動圖、指尖容積脈波等[4]。②中醫診斷標準及中醫證候診斷參照《中醫病證診斷療效標準》[5]、《實用中醫內科學》[6]制定:時時汗出,動輒益甚者;睡眠中汗出,醒后汗止者。肺衛不固證:自汗,頭面、頸胸部時時出汗,活動后尤甚,怕風,平素易感冒,倦怠乏力,面色黃白白、少華,舌質淡,苔薄白,脈弱。營衛不和證:自汗,汗出惡風寒,肢體酸楚,或有微熱,或半身或局部出汗,苔薄白,脈緩。濕熱熏蒸證:自汗為主,頭部蒸蒸汗出,口膩作渴,身熱不揚,身體困重,舌紅,苔黃膩,脈濡數或滑數。陰虛火旺證:盜汗,夜寐盜汗,五心煩熱,或兼見午后潮熱,兩顴紅赤,口渴,尿黃便結,舌紅,少苔,脈細數。陰陽兩虛證:自汗、盜汗,腰背酸軟疼痛,頭暈眼花,發脫齒搖,耳聾耳鳴,小便清長或夜尿頻,舌質淡紅,苔白,脈沉細無力。

1.3 納入標準 符合汗證中、西醫診斷標準;病歷信息基本完整,包含明確的診斷、辨證及處方用藥。

1.4 處方整理及篩選 記錄并整理處方中患者信息、中醫證候及中藥組成,參考《中華人民共和國藥典》[7]對處方中的藥名、別名進行規范化整理。

1.5 處方錄入與核對 將患者基本情況、中醫證候及中藥組成等信息錄入中醫傳承輔助平臺系統(V3.0)。錄入完成后由雙人對錄入數據進行審核校對,確保數據準確可靠。

1.6 數據分析 選擇中醫傳承輔助平臺系統(V3.0)中“證候統計”功能,獲取中醫證候分布并將結果按照從高到低的順序排列導出;選擇“方劑分析”功能,將獲取的方劑中中藥出現頻次,按照從高到低的順序排列并導出;選擇“組方規律”功能,經調試后將“支持度個數”設置為“50”,“置信度”設置為“0.8”,按藥物組合出現頻次從高到低進行排序,選擇“規則分析”與“網絡顯示”功能將得到的關聯規則及網絡視圖結果導出;選擇“新方分析”功能,相關度設置為“8”,懲罰度設置為“4”,對數據源進行聚類分析,然后點擊“提取組合”,獲得核心組合和新處方組合[8]。

2 結果

2.1 中醫證候統計 最終篩選處方293首,共涉及中醫證候5種,依次為陰虛火旺證98首(33.4%)、營衛不和證86首(29.4%)、陰陽兩虛證50首(17.1%)、肺衛不固證37首(12.6%)、濕熱熏蒸證22首(7.5%)。

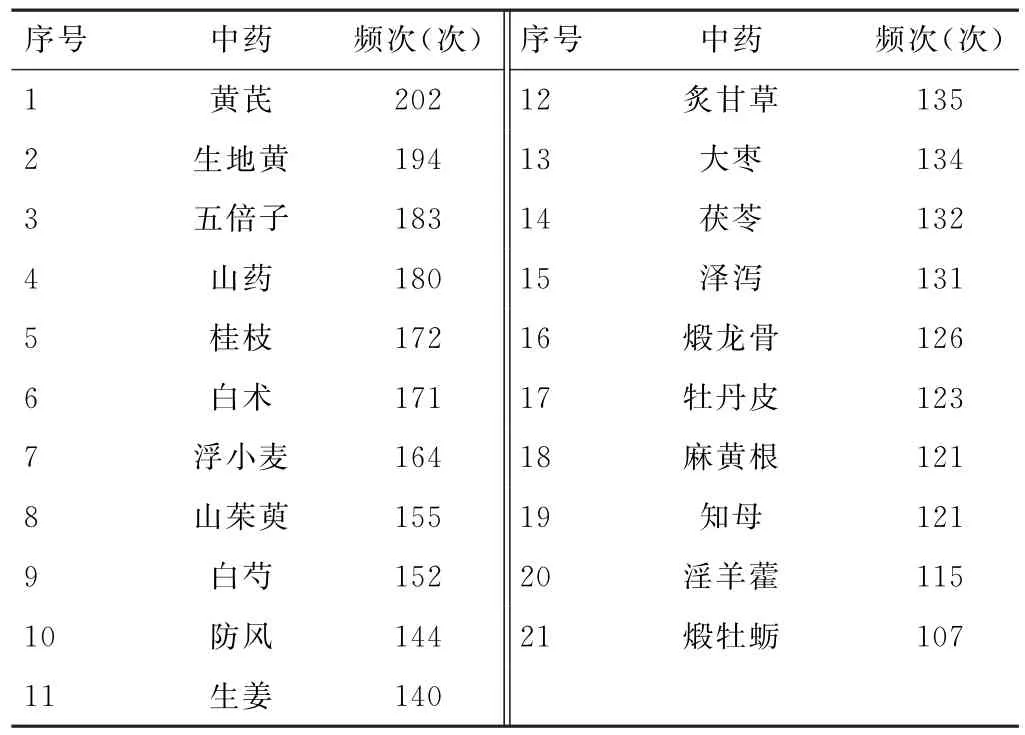

2.2 使用頻次分析 293首處方共涉及中藥116味,頻次≥100次的中藥有21味,其中9味中藥的頻次≥150次。見表1。

表1 項顆教授辨治汗證的中藥使用頻次分析(頻次≥100次)

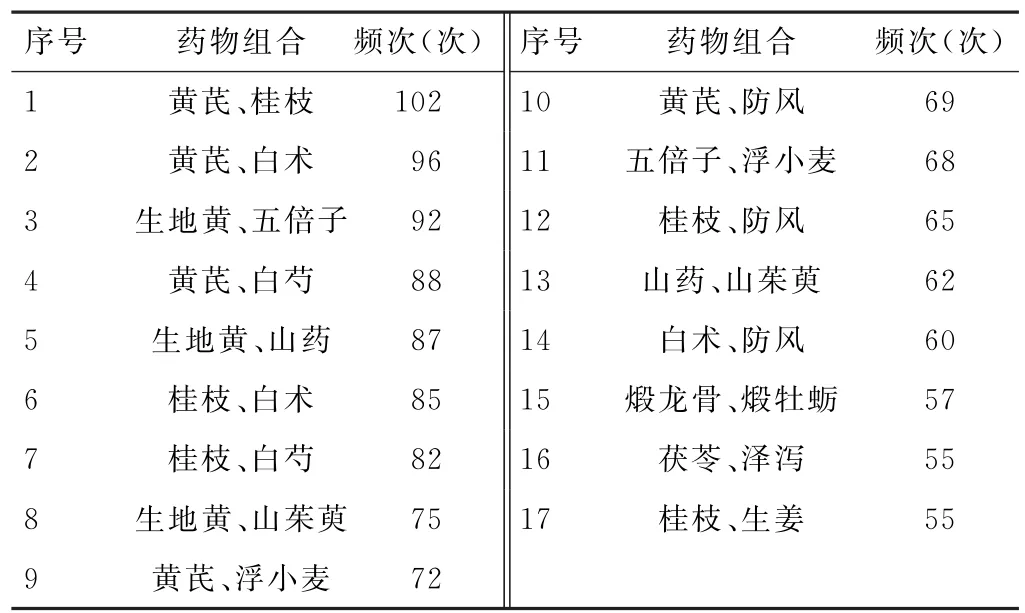

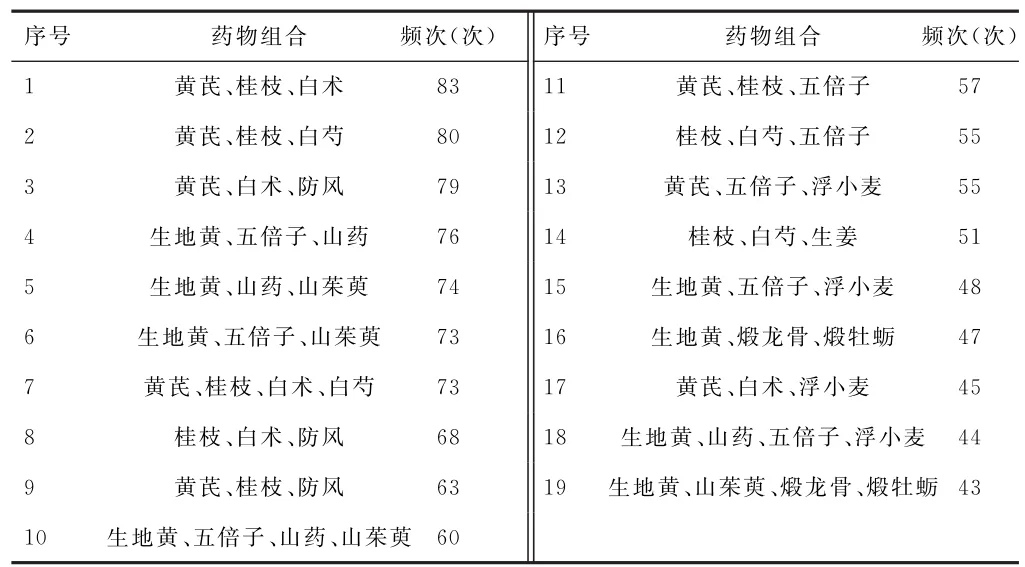

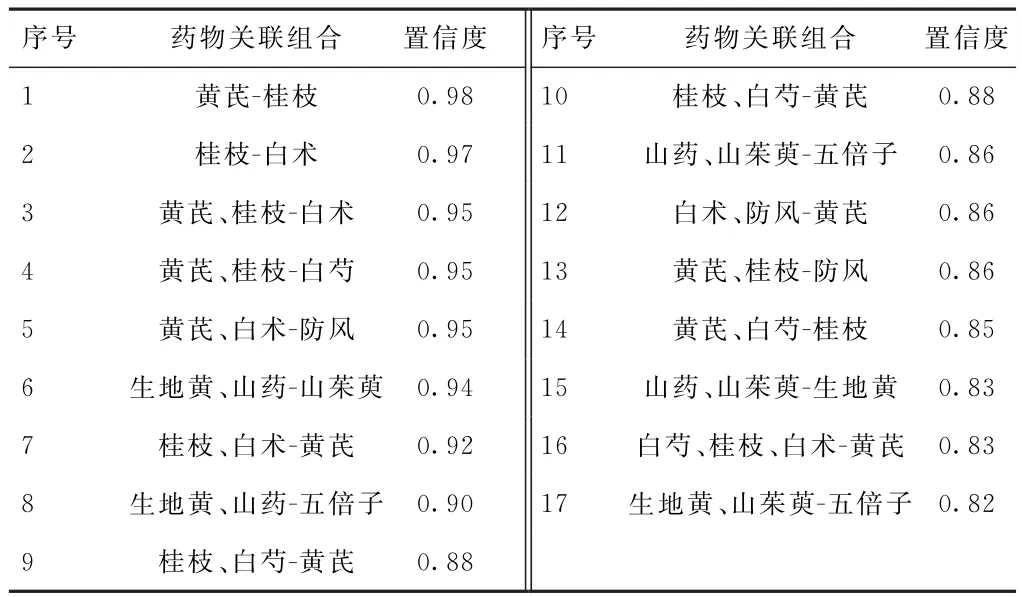

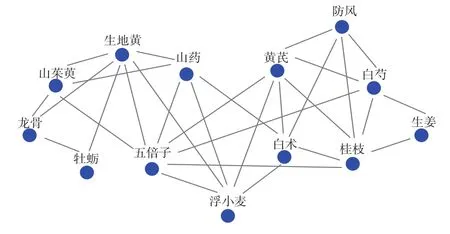

2.3 組方規律分析 基于關聯原則對116味中藥進行分析,得到藥物組合92個、常用藥對(頻次≥55次)17個、頻次≥43次的核心組合19個,并對常用中藥(使用頻次≥100次)的組合關聯度進行分析,具體結果見表2-4,網絡化展示見圖1。

表2 項顆教授辨治汗證的常用藥對分析(頻次≥55次)

表3 項顆教授辨治汗證的核心藥物組合分析(頻次≥43次)

表4 項顆教授辨治汗證的常用藥物組合關聯度分析(置信度≥0.8)

圖1 項顆教授辨治汗證的關聯藥物網絡化展示圖

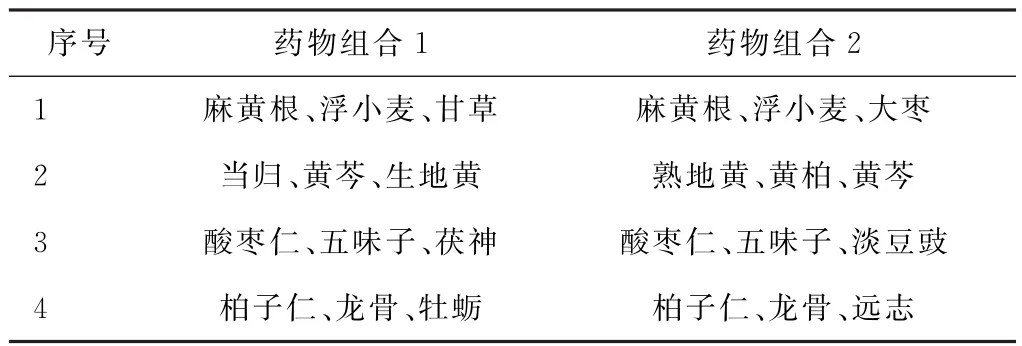

2.4 新處方分析 根據方劑數量,對提取數據的相關參數進行預設置,設置“相關度”為8、“懲罰度”為4,進行聚類分析,獲取新藥物核心組合,運用無監督熵層次聚類算法進一步提取,確定新處方4首,見表5-6。

表5 項顆教授辨治汗證的新藥物核心組合分析

表6 項顆教授辨治汗證的新處方

3 討論

汗證的記載可追溯至《黃帝內經》,如魄汗、多汗、炅汗、大汗、漉汗、灌汗、寢汗、奪汗、絕汗、漏泄等,其中魄汗、多汗、炅汗、漏泄等相當于后世之自汗,寢汗則為后世之盜汗。《三因極一病證方·自汗論治》言:“無問昏醒,浸浸自出者,名曰自汗;或睡著汗出,即名盜汗,或云寢汗。”《傷寒論》中關于汗證病因病機的認識不外虛實二端,虛證有陽虛、陰虛、營衛失和之分,實證則分為濕、熱、痰、瘀等病邪為患[9]。汗證的形成主要責之于營衛不和,陰陽失調,陽失所守,陰不內藏,其病因不越陰陽二綱,既有陽虛失守、衛表不固,又有陰虛火旺、迫津外泄。本研究涉及的中醫證候以陰虛火旺證、營衛不和證及陰陽兩虛證多見,與此病因恰好吻合。故臨床治療汗證宜調和營衛、燮理陰陽,使機體趨向陰平陽秘,營衛調和,陽守陰藏,則汗出自止[10]。項顆教授認為,汗證常虛實夾雜,應權衡主次,辨證施治,治療時重在識別陰陽,辨清虛實[11]。但又不可拘泥于陰虛、陽虛之說,固表止汗和養陰斂汗的使用亦無明顯界限,自汗未嘗不可滋陰,盜汗未嘗不可固表,應綜合辨證,變通靈活使用[12]。

本研究結果顯示,項顆教授治療汗證的處方共涉及中藥116味,臨床常用中藥有9味,依次為黃芪、生地黃、五倍子、山藥、桂枝、白術、浮小麥、山茱萸、白芍,基于關聯原則分析,得到藥物組合92個、常用藥對17個、核心組合19個。項顆教授喜重用黃芪,一則可補脾肺之氣,以益氣固表止汗;二則黃芪氣味輕清,易透達于外,有增強陽氣衛氣、散津發汗、祛除水濕邪之功。白術健脾益氣,可助黃芪加強益氣固表之力,二者相配,可使汗不外泄,外邪亦難內侵。二者又為玉屏風散中的君、臣二藥,有益氣固表止汗、扶正祛邪之功,善治表虛自汗之證。《傷寒論》曰:“病常自汗出者,此為榮氣和。榮氣和者外不諧,以衛氣不共榮氣諧和故爾。以榮行脈中,衛行脈外。復發其汗,榮衛和則愈,宜桂枝湯。”項顆教授認為,陽氣不能充肌膚、實腠理,營陰不能養體,故神倦;汗為心之液,汗出過多則心氣受損,故心煩氣躁而不安,法當調和營衛、益氣固表、斂汗潛陽,以安心神。桂枝湯中桂枝辛溫,辛能散邪,溫陽扶衛;芍藥酸寒,酸能斂汗,寒走陰而益營。桂枝配芍藥,是于發散中寓斂汗之意,又有固表中有微汗之道焉。桂枝湯中加入補氣升陽之黃芪,又可調和營衛兼固護衛陽,取其標本兼治之意[13]。故項顆教授多用此3味藥治療營衛不和之自汗證,效果甚佳。生地黃、山藥、山茱萸取之關腠散,關腠散是項顆教授總結多年臨床經驗創制的,以六味地黃丸為基礎化裁而來,用于治療陰虛火旺之盜汗證。項顆教授認為,現代社會人們生活節奏加快,壓力叢生,嗜食肥甘醇酒,身體日漸消耗,致使陰液匱乏。而盜汗之人素體肝腎陰虛,陰陽失衡,陰虛生內熱,入睡后陽氣入陰而表無護衛、肌表不密,致津外泄而汗出,故治療時需重補肝腎之陰,清肝腎之虛熱,滋水清火以止汗。五倍子性寒,味酸澀,有斂肺降火、澀腸止瀉、斂汗止血、收濕斂瘡的功效[14],是治療盜汗的常用藥物。浮小麥甘、涼,歸心經,為止汗專藥,專斂虛汗,不論自汗、盜汗均可應用[15],《本草綱目》載:“(浮小麥)益氣除熱,止自汗盜汗,骨蒸虛熱,婦人勞熱。”由此可見,項顆教授臨床辨治汗證以甘平、甘溫、酸澀藥物為主,善用補氣、滋陰、降火之法治療自汗、盜汗證。

本研究基于無監督熵層次聚類分析,獲取新處方4首。新方1由麻黃根、浮小麥、甘草、大棗組成。《醫宗必讀·汗》載:“心之所藏,在內者為血,發于外者為汗,汗者心之液也。”心主血脈,汗為心之液,若五志過極,損傷心神,則心無所倚,神無所歸,心液外泄,故可導致出汗[16]。浮小麥、甘草、大棗為《金匱要略》治療臟躁名方甘麥大棗湯組成,可養心安神、補脾益氣,以上4味藥合用有養心安神、益氣固表止汗之效。新方2組成均為當歸六黃湯要藥。當歸六黃湯出自《蘭室密藏》,是治療盜汗陰虛火旺證的名方,方中生地黃、熟地黃滋養腎陰,當歸養血活血,三藥合用,可滋養陰血;黃芩、黃柏味苦、性寒,與黃連合用,可清上、中、下三焦實熱,有滋陰、瀉火、除煩之效,可使熱清火不內擾,陰堅液不外泄[17]。新方3中酸棗仁與五味子為項顆教授臨床常用對藥[18],酸棗仁味甘、酸,性平,可內補營血而安神志,外斂營陰而止虛汗;五味子斂肺滋腎寧心,斂汗止汗,生津止渴。二藥配伍,一入肝經,一入腎經,內收外斂,用于治療陰血不足引起的心神不寧、健忘少寐、煩躁多汗等癥。新方4組成均為重鎮安神、養心安神之品,故此可見,項顆教授治療汗證用藥多加寧心、養血、安神、除煩之品,在止汗、斂汗的同時,亦不忘強調安神之旨。

本研究基于數據挖掘探討項顆教授辨治汗證的用藥規律及學術思想,發現項顆教授辨治汗證喜用補氣、養陰之品,注重營衛調和、固表益氣、滋陰清熱、平衡陰陽,強調汗證的治療重在識別陰陽,但不可拘泥于陰陽,應權衡主次,辨清虛實。