基于Citespace的教育考試機構文章發表情況可視化分析

——兼論提升教育考試工作者科研能力的策略

張 晉高 輝

(1.西北師范大學教育科學學院 甘肅 蘭州730070;2.甘肅省教育考試院 甘肅 蘭州730010)

教育評價是教育教學工作的指揮棒,是現代教育治理的重要環節[1]。教育考試的改革與發展作為深化我國教育體制和教育評價改革的重要構成,關乎千家萬戶,關系公平公正,影響社會穩定。教育考試機構肩負著為國選才、為民服務的職責和使命,不僅承擔著試題命制、考試組織、招生錄取、考試評價等工作,還需將科學研究作為工作開展的必要基礎和重要支撐。

新時代建設專業化、現代化、學習型、服務型的教育考試機構,只有實現科學研究和考試工作并驅前行、雙向互動的一體化發展,才能把握住我國教育考試發展的難得機遇,從戰略高度推動國家教育考試高質量發展[2]。因此教育考試工作者在完成本職工作的同時,還需不斷提高自身科研意識和科研能力。文章發表是科研意識表達與科研能力提升的重要方式,也是將實踐經驗與工作智慧進行成果轉化的重要途徑。因此本研究通過分析CNKI來源期刊中教育考試機構文章發表情況,以期對教育考試機構科研能力進行考察。

一、教育考試機構文章發表情況

研究通過搜索CNKI總庫中“機構”“單位”“作者單位”“作者機構”“學位授予單位”為“教育考試院”的文章,使用Citespace軟件進行可視化分析,從發文數量、作者及所在單位、來源雜志、主題分布、基金項目來源等五個方面對我國教育考試機構文章發表情況進行考察。

(一)發文總量

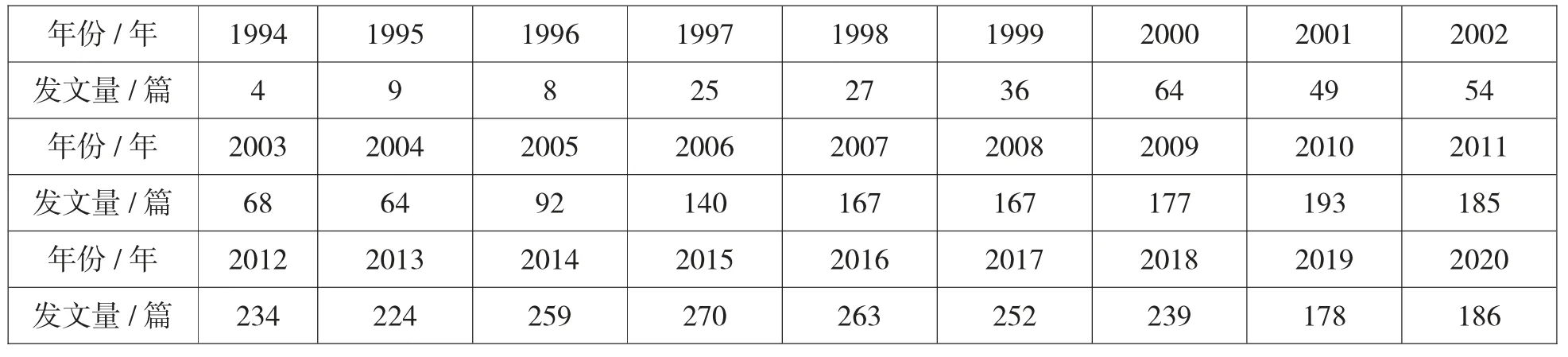

研究發現(表1),從1994年1月滄州市教育考試院高雙燕在《河北自學考試》雜志“工作論壇”版面發表題為《我省自學考試報考人數減少原因初探》開始,截至2021年9月,收錄在CNKI的教育考試院工作者論文已達3725篇。發文量的變化趨勢可以大致分為三個階段:第一階段為1994年到2004年間的緩步增長期,由4篇增長到64篇,除2000年外,其余年份年增長量未超過10篇。第二個階段為2005年到2015年的穩步增長期,由92篇增長到270篇,除2011年與2013年較上一年發文量略有下降外,其余年份均穩步增長。第三個階段為2016年至2021年9月,除2020年較上一年發文量略有上升外,其余年份均有所減少。

表1 教育考試機構發文量分年度統計情況表

(二)發文作者及工作單位

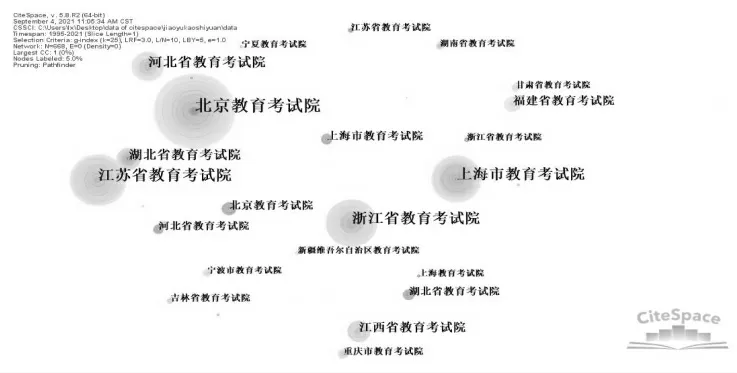

自1994年以來,教育考試院工作者圍繞教育考試主題發表的文章中(圖1),最高產的作者是湖北省教育考試院的王志武,發文總量為43篇,是這一階段對教育考試工作思考最多的作者之一,并圍繞高考改革決策、新型高考招生制度對教育考試管理體制改革和推進教育考試治理體系與治理能力現代化進行了深入的研究與探討。通過Citespace軟件進行可視化分析還發現(圖2),論文成果數超過30篇的作者有9位,產出教育考試研究成果309篇,占總發文量的8.3%,其中3人發文量超過35篇,對教育考試研究的論文貢獻率名列前茅,這些擁有較多論文成果的作者所在機構主要是湖北教育考試院、上海教育考試院、北京教育考試院、河北教育考試院、浙江教育考試院,是推動我國教育考試研究發展的中堅力量。

圖1 Citespace可視化分析發文作者情況圖

圖2 Citespace可視化分析發文作者來源單位情況圖

從文章作者的工作單位可以發現(表2),河北省教育考試院、上海市教育考試院以及北京市教育考試院作為最早發表文章的單位,截至目前發文數量也是最高的前三位,累計發文數量占總發表量的40%。2000年后,更多地區的教育考試工作者也開始公開發表論文,其中年均發文超過12篇的包括河北省教育考試院(19篇)、北京市教育考試院(19篇)、上海市教育考試院(18篇)、江蘇省教育考試院(17篇)、湖北省教育考試院(15篇)、江西省教育考試院(14篇)、浙江省教育考試院(13篇)。

表2 各教育考試機構發文量排序分布表

(三)發表文章來源雜志

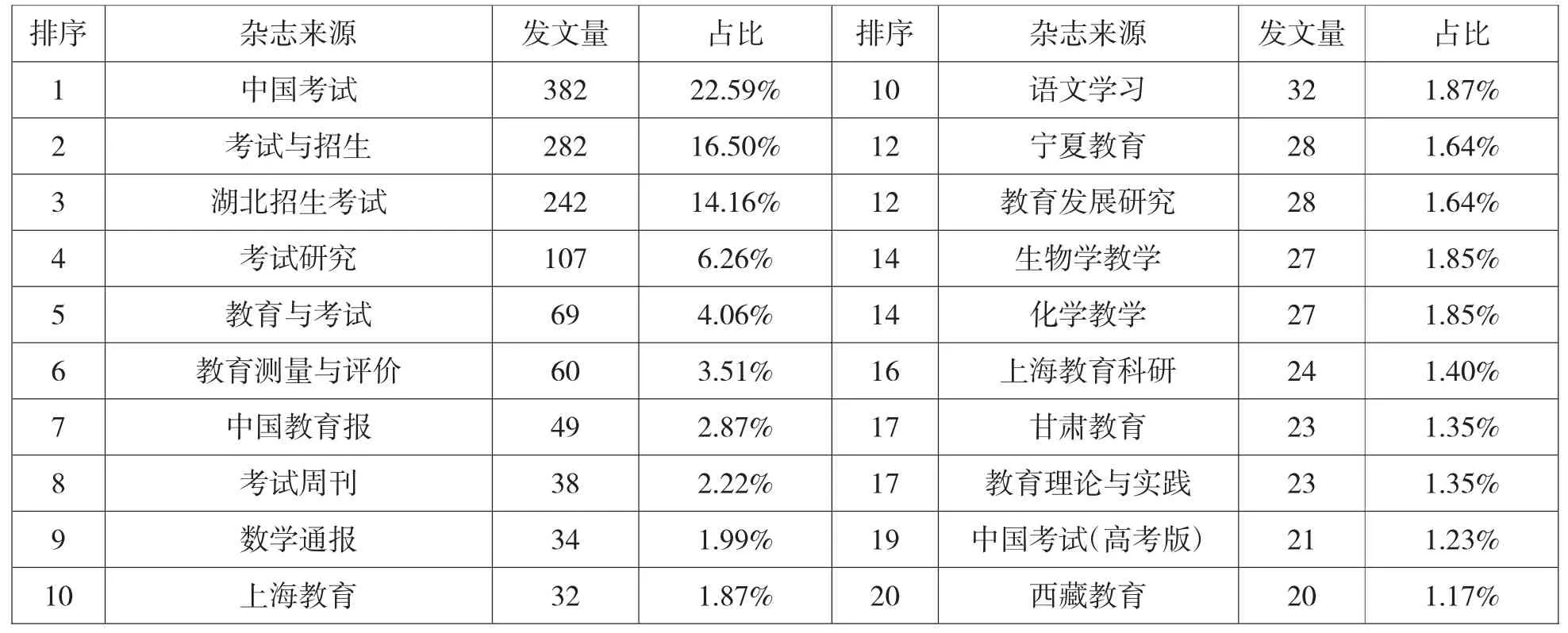

通過對文章發表的來源雜志分析可以看出(表3),以教育考試研究為主題的文章主要發表在20種雜志,其中《中國考試》以發文量382篇、占總發文量的22.59%,位列所有雜志的第一位。其他占比超過10%的雜志包括《考試與招生》《湖北招生考試》,發文數量分別為282篇、242篇。發文數量超過65篇的雜志還包括《考試研究》與《教育與考試》。發文數量排名前5的雜志發文總量占比達63.57%,這些雜志相較于其他期刊,也較早聚焦教育考試這一研究領域。可喜的是,除了這些教育考試專業雜志外,隨著學術研究領域對教育考試的關注,包括《教育測量與評價》《中國教育報》《上海教育》《教育發展研究》《上海教育科研》等教育綜合類雜志也開始關注并刊發與教育考試研究相關的文章。

表3 雜志發文量排序分布表

(四)主題分布

使用Citespace進行可視化聚類分析發現,聚類模塊值>0.3,即聚類結構顯著,生成聚類標簽。每個聚類生成一個關鍵詞,聚類關鍵詞中數字越小,意味著聚類中包含的關鍵詞越多。教育考試機構發表文章的關鍵詞排序依次為高考改革、自學考試、招生考試、普通中專、高考語文。

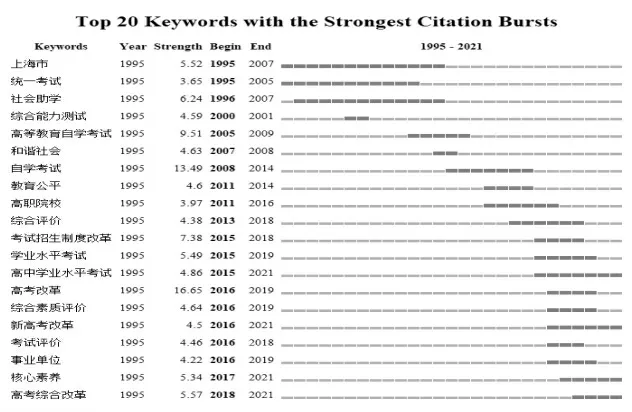

結合圖3關鍵詞共現分析可以得到一致的結果,針對教育考試展開的研究主題多集中于高考改革(Strength=16.65)、自學考試(Strength=13.49)、高等教育自學考試(Strength=9.51)、考試招生制度改革(Strength=7.38)、高考綜合改革(Strength=5.57)、學業水平考試(Strength=5.49)。

圖3 關鍵詞共現分析

進一步對教育考試機構文章發表情況進行關鍵詞時區分析發現,主題詞分布可以大體分為三個階段:1995年至2005年間,研究的關鍵詞是“高考改革”與“自學考試”;2006年至2012年間,研究的關鍵詞呈現“多點開花”的情況,包括成人高等教育、考務管理、學業評價、招生考試、教育公平、學習型社會、成人教育、終身教育等都成為教育考試領域的研究重點;2013年以來,教育考試的研究熱點圍繞考試招生制度改革和高考綜合改革展開。

(五)文章基金項目來源

在源于項目基金的科研成果中,共有163項國家級課題,占課題總數的61.65%,資助來源包括90項全國教育科學規劃課題,40項全國自然科學基金,13項全國教育考試科研規劃項目,7項教育部人文社會科學研究規劃課題,5項國家科技支撐計劃,4項國家高技術研究發展計劃,4項中國博士后科學基金。共有102項省市級課題,占課題總數的38.35%,資助來源包括河北省高等學校人文社會科學研究規劃課題、江蘇省教育科學規劃課題、河北省自然科學基金、甘肅省教育科學規劃課題、湖北省哲學社會科學基金、湖南省教育科學規劃課題、北京市教育科學規劃課題等。可以看出,近年來國家和各省級層面對教育考試研究都給予了不同程度的重視,對教育考試相關研究進行資助與鼓勵,但與總發文量相比,文章有基金項目來源資助的占比僅為9.58%。

二、教育考試機構文章發表特點及歸因分析

(一)教育考試機構文章發表特點

1.文章發表數量尚可,但作者及單位分布不均

從1994年1月教育考試機構工作者發表第一篇文章至今,收錄在CNKI的論文已達3725篇,年均發文量達133篇,總體呈現穩步增長的趨勢。但同時,最高產作者發文量達43篇,論文成果數超過30篇的作者共9位,產出教育考試研究成果309篇,占發文總量的8.3%,對教育考試研究的論文貢獻集中于少數高產的作者,擁有較多論文成果的作者所在機構也主要集中在河北省教育考試院、上海市教育考試院以及北京市教育考試院,作為最早有文章發表的單位,發文數量也是最高的前三位,占總發文量的40%。總的來說,教育考試機構工作者文章發表數量尚可,但科研貢獻的作者及其所在單位相對集中、分布不均。

2.來源期刊較為集中,文章影響力有待提升

文章發表的來源期刊較為集中,《中國考試》以發文量382篇位列所有雜志的第一位,占總發文量22.59%;其他占比超過10%的雜志包括《考試與招生》《湖北招生考試》,發文數量分別為282篇、242篇;發文數量排名前5的雜志發文總量占比達63.57%。雖然《教育測量與評價》《中國教育報》《教育發展研究》《上海教育科研》等教育綜合類雜志也刊發與教育考試相關的文章,但總體數量較少。總的來說,以教育考試為主題的文章影響力有待提升。

3.研究主題圍繞教育考試展開,且日趨多元

教育考試機構發表的文章研究主題圍繞教育考試展開,其中“高考”及“高考改革”是研究重點,尤其是2013年以來,教育考試的研究熱點圍繞招生制度改革和新高考綜合改革展開。此外,教育考試領域研究主題也在不斷拓展,成人高等教育、考務管理、學業評價、招生考試、教育公平、學習型社會、成人教育、終身教育等都成為教育考試工作的關注點。總的來說,研究主題日趨多元,呈“多點開花”的趨勢。

(二)教育考試機構科研能力歸因

上述分析可以看出,關于教育考試領域的研究成果取得了一定的成績,但同時,“提質增量”依舊是教育考試機構科研能力提升的努力方向。科學研究終究要依托專業化的團隊來完成。通過目前文章發表情況可以看出,教育考試機構工作者在科學研究方面依舊存在一些問題,具體表現在以下三個方面:

1.科研動力有待激發

教育考試機構多將工作重點放在考試的組織與實施上,對教育考試工作者的科研考核要求較低,在一定程度上造成了教育考試工作者更多地將文章發表、課題申報作為實現職稱評定的手段。雖然很多教育考試機構也通過多種方式鼓勵科學研究,但在科研保障及激勵機制建設方面有所欠缺,沒有營造出較好的科研氛圍,形成良好的專業支持。教育考試工作者未充分認識科研對本職工作的重要促進作用,缺乏對科研工作的興趣和意愿。新時代教育考試工作的改革與創新發展對教育考試機構提出了更高的要求和挑戰,只有改變對待科研工作的舊觀念,充分激發科研動力,才能促進教育考試機構工作者專業能力的長足發展。

2.科研素養有待提升

面對教育考試工作“一線”存在的大量鮮活、現實的教育考試經驗與問題,教育考試工作者未產出一批有現實指導意義的教育考試研究成果,除了缺乏科研動力,即“不想”做科學研究之外,還有一個更重要的原因是教育考試工作者“不會”做科學研究,個體間科研能力不均衡。“想做”且“會做”科學研究的教育考試工作者能夠產出高質量的科研成果,而“會做”卻“不想做”科研、“不想”且“不會”科研、“想做”卻“不會做”科研的教育考試工作者就成為教育考試機構科研能力提升亟待關注的群體。教育考試工作者不會做科學研究主要有三方面原因,一是自身的科研素養有待提升;二是缺乏科研發展的有效平臺和支持體系,三是缺乏科研共同體的協同發展與交流互助。

3.科研創新有待加強

對于科學研究,教育考試工作者需要把它當作一項專業的工作來開展,科研成果不僅要善于發現和解決工作中所遇到的問題,還需對教育考試工作保持科研“敏感性”,不斷提高科研成果的基礎理論深度和實踐創新水平。這就需要教育考試工作者將科學研究與實際工作緊密結合,把握研究熱點,拓寬研究視角,掌握研究方法,規范研究過程,不斷加強科研創新。通過探索規律、破解難題、服務決策、引領創新,主動應對新時代教育考試領域綜合改革帶來的新變化[3]。

三、教育考試機構科研能力提升的策略

科學研究是教育考試機構持續發展的不竭動力。教育考試工作的不斷深化發展與改革創新,需要科學研究的有效助力。科研能力與工作能力作為教育考試機構人員發展的雙翼,對我國教育考試改革與發展具有積極的促進作用。

(一)聚焦教育考試重大現實問題,提升科學研究問題意識

強化科研意愿,激發科研動力,提升科學研究問題意識,樹立業務工作與科學研究相統一的觀念,是促進教育考試機構工作者對教育考試工作深入思考,實現高質量科研成果有效轉化的前提。科學研究始于有價值的科學問題,問題意識來源于教育考試工作者圍繞教育考試領域的重大現實問題進行細致觀察、深入思考、科學調研,因此要引導教育考試工作者從自己的工作實踐中尋找問題、發現問題、梳理問題、聚焦問題,以自身工作實踐中鮮活、真實的問題為中心開展研究與實踐。

(二)制訂科研能力發展規劃,強化科研創新團隊建設

教育考試機構能力的提升離不開一支具備科研創新能力的團隊,這就需要精準評估教育考試工作者的科研能力與優勢專長,進行科研能力發展頂層設計,幫助每個教育考試工作者建立精準化、個性化的科研能力發展規劃。深化科研創新團隊建設,著力培養科研“帶頭人”和負責人,鼓勵青年承擔、參加科研任務,結合成員的科研能力明確研究方向,開展有針對性的研究攻關,構建優勢互補、共同發展的協同工作機制,最大限度地發揮團隊的整體科研效益,從而產出高質量的研究成果。

(三)搭建科研能力提升平臺,促進科研能力不斷提升

教育考試工作者的科研能力發展離不開有效的科研平臺,可以建設教育考試研究基地,集聚科學研究隊伍,不斷加強同行內和跨界間的交流對話,搭建理論研究與實踐交流平臺。開展專題研討活動,組織有針對性的交流研討會,邀請專家進行科研指導和培訓,通過集體學習、團隊研討等形式,以科研項目為驅動,以解決問題為導向,結合課題研究過程促進科研能力的提升,引導教育考試工作者立足“真問題”,開展“真研究”,實現“真發展”,使“研究過程”和“考試工作”有機結合,不斷提升教育考試工作者的專業能力。

(四)優化機構科研管理機制,建立科研激勵長效機制

將科研工作納入教育考試工作統籌規劃,并制定相應的科研管理規定,使科研工作制度化、常態化。構建科學合理的科研管理機制,以指導和規范科研活動。制定完善的科研計劃和科研目標,建立科研能力分類評價體系,完善科研成果轉化激勵機制。將教育考試工作者的科研成果作為年度評優、職稱評聘、績效考核的重要依據,對科研成果進行客觀、公正的評價并適當給予獎勵,建立科研激勵長效機制。