“三位一體”團體緬懷療法對老年精神分裂癥患者康復的影響

齊桂花 盛紅艷 朱慶翠 吳一姿

老年精神分裂癥是指年齡在60歲以上的精神分裂癥患者,大多表現為社會功能明顯下降,記憶、注意、執行功能均有不同程度的損害[1]。該病病程長、差異性大、孤獨抑郁,存在心理和認知障礙,導致治療困難[2-4]。我國老年精神分裂癥患病率為9.88‰[5]。以往的治療重視消除癥狀,忽視社會功能的恢復。近年來相關研究發現社會功能差的患者復發風險增加,回歸家庭、社會嚴重困難,給患者、家庭、機構及社會都帶來了沉重負擔[6-7]。緬懷療法也稱為懷舊療法,懷舊能夠對患者產生安慰的作用[8],因這種緬懷是敘事式的,能夠重述令人感到快樂的事件,有助于實現自我整合[9]。“三位一體”緬懷療法是在緬懷療法的基礎上,建立由醫務社工、護士、康復治療師組成團隊,開展一種有組織性的團體活動過程,以小組方式進行,通過回顧過去的事件、想法及感情,幫助人們提升幸福感,提高生活質量[10]。本研究在長期住院的老年精神分裂癥患者中應用“三位一體”團體緬懷療法,以進一步改善老年精神分裂癥患者的康復效果提供相關依據。

1 對象與方法

1.1 研究對象

選取 2020年6月—2021年6月在院60~85歲輕度認知障礙的老年精神分裂癥患者80例為研究對象,納入條件:符合國際疾病分類ICD-10的老年精神分裂癥診斷標準;病程大于10年,且近3年病情相對較穩定;精神科藥物近3個月未調整,以陰性癥狀為主;陽性和陰性癥狀量表(PANSS)評分≤60分;簡易智力狀態檢查量表(MMSE)評分24~30分;蒙特利爾認知評估量表(MoCA)評分<26分;意識清楚,語言交流基本正常;患者均知情同意。排除條件:存在聽力問題及嚴重軀體疾病患者;參與其他同類研究或同類項目教育者;存在腦器質性精神障礙、軀體疾病所致精神障礙、心境障礙等其他精神疾病;患者及家屬拒絕參與研究者。退出條件:本研究觀察期內死亡的患者;干預期間出現疾病復發的患者;中途以任何原因要求退出的患者。按照組間基本資料均衡可比的原則分為觀察組和對照組,每組40例。觀察組中男30 例,女10例;年齡61~76歲,平均71.23±3.26歲;病程26~ 42年,平均34.26 ±1.52年。觀察組中男29例,女11例;年齡 61~75 歲,平均71.31±3.12 歲;病程25~44年,平均34.20±1.61年。兩組患者一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05)。本研究經醫院倫理委員會審批同意,免簽署知情同意書。

1.2 護理方法

1.2.1 對照組給予精神科常規護理,同時按照醫院康復計劃實施抗精神病藥物治療、心理治療及常規精神康復活動,例如協助日常起居、生命體征測量、集體進餐、個別及集體心理疏導、中醫養身保健操、睡眠巡視等。

1.2.2 觀察組在對照組基礎上實施由醫務社工、護士、康復治療師“三位一體”主導的團體緬懷療法活動,具體實施如下。

(1)成立干預者小組:由本院醫務社工、護士、康復治療師組成小組,小組成員統一參加培訓,培訓內容主要包括團體心理咨詢知識、懷舊治療系統相關知識、老年心理學等,并通過理論和實踐考核合格,具備上崗資質。

(2)場地:活動場地固定在康復科活動廳,場地空氣流通、寬敞明亮、安靜,安排桌椅圍圈而坐,方便每位患者都有面對面交流的機會。

(3)物品準備:準備懷舊治療的引導物品,包括老鐘表、老茶杯等老物件、老照片等,搜集患者的成長經歷、喜好與特長,與家屬交流,對患者的喜好做深入了解。

(4)確立團體緬懷療法方案:方案為期12周,每周2次,每次40 min。初步確定12個主題,分別是“你不知道的我”“回憶老歌曲、電影”“分享童年老照片”“我的工作”“我愛我家”“世紀婚禮”“難忘之旅”“美味的小吃”“最喜歡的節日”“幸福人生”“我的最愛”“最美不過夕陽紅”,主題均符合中國文化傳統、老年時代背景、引發愉快回憶的要求。

(5)預實驗:隨機選取10例老年精神分裂癥患者開展4次預實驗,總結主題的可行性,討論修訂形成了嚴謹、規范的團體緬懷療法干預方案。將12個主題分為4個階段:第1階段為第1周(團體創始階段),活動內容為第1個主題;第2階段為第2周(團體過渡階段),活動內容為第2個主題;第3階段為第3~11周(成熟階段),活動內容為第3~11個主題;第4階段為第12周(尾聲階段),活動內容為第12個主題。

(6)分組實施:將觀察組40例患者采用隨機數字表法隨機分成4組,每組10例,由醫務社工、護士、康復治療師組成“三位一體”團隊,按計劃實施團體緬懷療法,每周2次,每次40 min。干預12周共計24次活動。

1.3 觀察指標

由統一培訓的醫務社工在干預前、干預12周后對兩組患者采用MMSE、領悟社會支持量表(PSSS)、MoCA、老年抑郁量表(GDS-15)進行評定。

(1)認知功能:采用MoCA[11]評定兩組患者的認知功能,該量表包含8個領域,即執行能力、視結構技能、定向力、計算、注意與集中、記憶、抽象思維、語言,總分30分,得分越高表明認知功能越好,26分或以上為正常,測試時間約為10 min。該量表具有較高的信度和效度。

(2)智能狀態:采用MMSE[12]評定兩組患者的智能狀態,該量表重測信度為0.959,具有良好的信度 。該量表共包括以下7個方面:延遲記憶、語言、視空間、時間定向力、注意力及計算力、地點定向力、即刻記憶,共30個題目,評分標準:回答正確記1分,回答錯誤或回答不知道記0分,該量表滿分30分。

(3)社會能力:PSSS[13]由Zimet等編制,姜乾金等引入并做了一定的修訂,反映一個人與社會關系的密切程度和質量,采用該量表評定兩組患者感受到的社會支持情況,該量表共12個自評項目,每個項目采用7級評分法,極不同意、很不同意、稍不同意、中立、稍同意、很同意、極同意分別賦值1~7分,評分標準:低支持狀態(總分12~36分)、中間支持狀態(總分37~60分)、高支持狀態(總分61~84分)。

(4)抑郁狀態: GDS-15[14]由Brink 等于1982 年創制,是專用于老年人抑郁的篩查量表,已被廣泛應用于中國人,采用該量表評定兩組患者的抑郁狀態,總分≥8分被認為存在抑郁癥狀。

1.4 統計學方法

采用SPSS 25.0統計學軟件進行數據處理,計量資料以“均數±標準差”表示,組間均數比較采用t檢驗。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

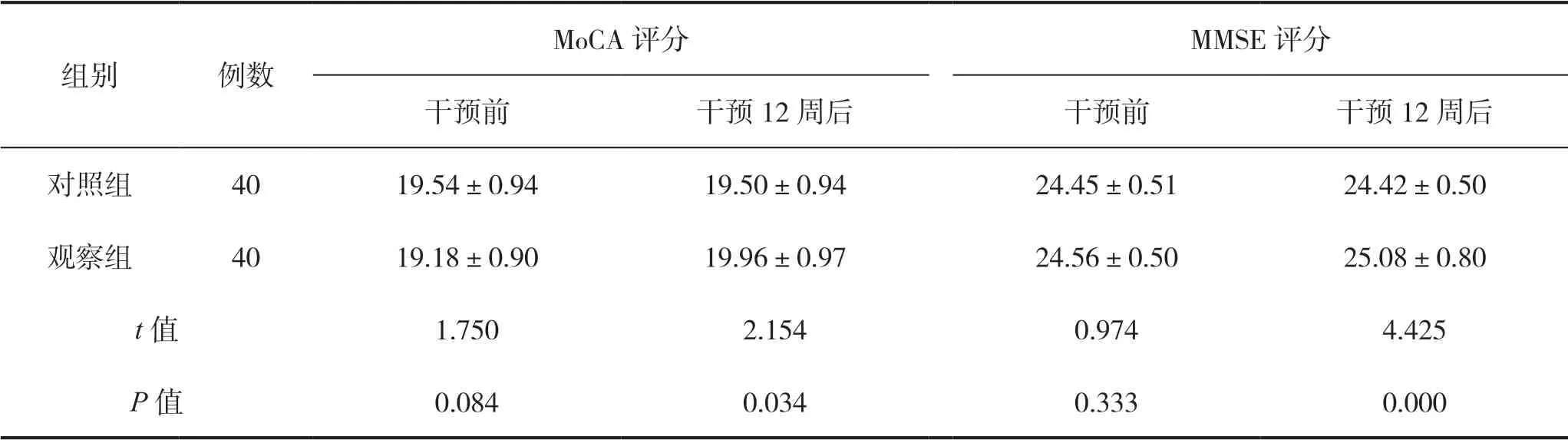

2.1 干預前后兩組患者MoCA、MMSE評分比較

干預前,兩組患者MoCA、MMSE評分比較差異無統計學意義(P>0.05);干預12周后,觀察組MoCA、MMSE評分高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 干預前后兩組患者 MoCA、MMSE評分比較(分)

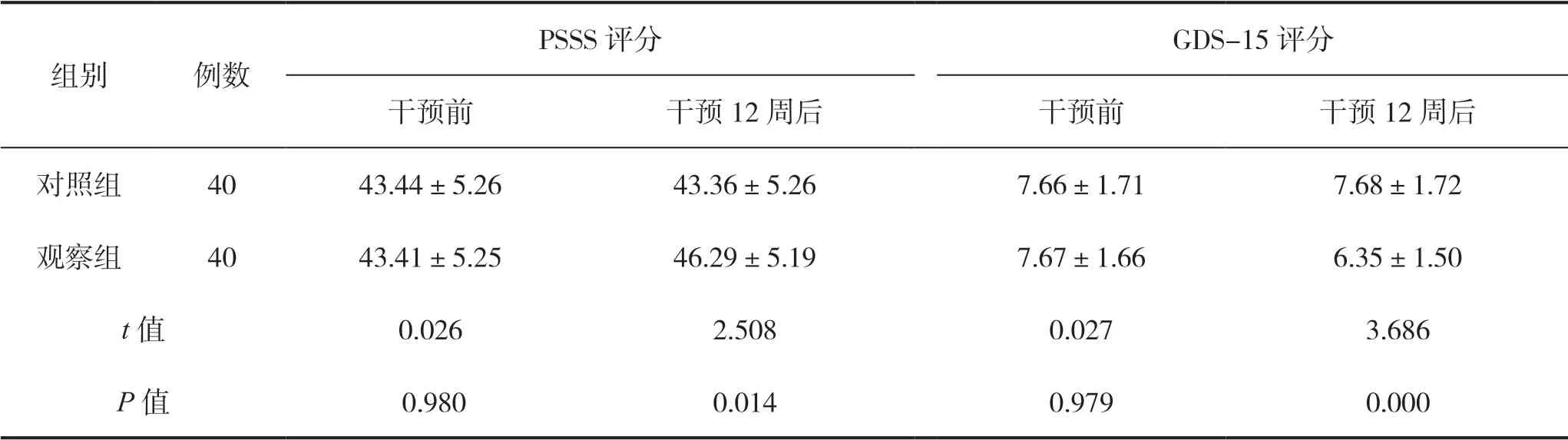

2.2 干預前后兩組患者PSSS、GDS-15評分比較

干預前,兩組患者PSSS、GDS-15評分比較差異無統計學意義(P>0.05);干預12周后,觀察組PSSS評分高于對照組,GDS-15評分低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 干預前后兩組患者PSSS、GDS-15評分比較(分)

3 討論

大多數精神分裂癥患者是年輕時發病,具有病程遷延、致殘性高等特點[15-16],治愈非常困難[17],病情反復至老年期,因長期住院,被動順從醫務人員的管理,生活技能出現明顯退化,住院時間越長,社會功能缺陷越嚴重,主要表現為對外界環境的興趣下降、缺乏責任心與計劃性、社會功能退縮等,回歸社會與家庭越發困難,同時給醫療護理工作帶來了巨大挑戰。精神分裂癥患者的核心癥狀是認知功能損害,且患者的長期預后和社會功能均主要取決于認知受損的程度。而長期住院的老年精神分裂癥患者的總住院時間、總病程、工娛活動時間、病情嚴重程度等與社會功能缺陷程度存在顯著相關性。本研究由醫務社工、護士、康復治療師“三位一體”主導的團體緬懷療法活動,通過社工、護士、康復治療師“三位一體”的結合,共同合作,借助有形提示,幫助患者回憶過去的生活、經歷、情感等找到自我,從中獲得喜悅與幸福感,促進患者與家屬之間、患者之間、護患之間的相互支持,提高患者溝通水平, 避免社會隔離。

大量研究[18]證實精神分裂癥認知缺陷在老年加重,部分會發展為癡呆,到后期發展為癡呆的部分危險因素具有可控性。對老年精神分裂癥患者進行全面評估,及時干預認知,可減少癡呆的發生。本研究應用“三位一體”團體緬懷療法共計12周,對老年精神分裂癥患者實施干預活動,通過讓患者回憶過去的生活、經歷、情感等找到自我,喚起患者對以往幸福事件的回顧,增強患者正性情緒,通過身體接觸,營造出了團體融洽歡樂的氛圍,改善了抑郁情緒,使患者情緒興奮,在回憶中獲得喜悅與幸福感,提高了其認知,改善了抑郁情緒[19]。該研究與國內外學者[20-22]通過懷舊療法能改善阿爾茨海默病患者的抑郁情緒相似。

有研究顯示[23],通過12周的活動,增強了患者記憶力,提高了日常活動能力,改善了老年精神分裂癥患者的認知障礙,拉近了患者間的身體距離,從而減少了心理防御,滿足了患者多元化及個體化的需求,進而密切了醫-護-患三者間的關系。 本研究通過干預有效減少了醫患矛盾,提高了護理滿意度,同時增加了患者對住院生活的適應能力,從而有利于康復。此結果與劉艷存等[24]研究結果相近。

綜上所述,對長期住院的老年精神分裂癥患者給予有效的抗精神病藥物治療外,開展“三位一體”團體緬懷療法,改善了患者的認知和抑郁狀態,提高了患者的住院滿意度,提升了患者康復效果,為患者提供了社交的機會,與同伴發展有意義的關系,構建患者間、治療者與家屬的支持系統,作為非藥物治療,具有易操作、有效、易推廣等優勢。但本研究時間為3個月,干預后有效果,但時間短,后續可做進一步的觀察,以期望觀察的效果可更持久、有效。