強夯置換法加固軟土地基幾點探索

0 引言

隨著沿海地區的開發建設速度不斷加快,軟土地基加固方面的研究和實踐迅速增多,由于軟土地基承載力小、含水量大,難以滿足施工要求[1]。傳統的軟土地基處理措施包括排水固結法、振沖置換法以及換填墊層法等,但多由于施工周期長、操作流程復雜以及耗費資源較多等難以得到大范圍推廣使用,因此軟土地基加固一直以來是工程領域常見的難題之一。強夯置換法通過采用強夯法將粗顆粒料(碎石、塊石等)夯擊進土層中形成柱狀體,大幅度提升置換部分強度,使天然土部分在排水固結作用以及擠密作用下提高強度,從而使得軟土復合地基整體強度得到提升。強夯置換法能夠通過碎石對軟土地基進行加固保護,提高軟土層的牢固性和穩定性,有效提升其承載力。但該工藝在推廣應用過程中,由于施工人員對其加固機理、適用范圍和容易引起的工程地質問題等研究不夠深入,常會出現一些問題。因此為有效改善地基物理性質、提高其承載力,本文對于強夯置換法進行深入探索。

1 強夯置換法加固厚層淤泥質軟土

工程實例1:

某基地擬新建食堂為2層框架結構,有斜坡屋面閣樓,設計要求地基承載力特征值為180kPa。擬建場地位于濱海養蝦池回填區域,其巖土層分布情況和特征如下:

①人工填土層:層厚1.40~2.10米,雜色,稍濕~飽和,呈松散狀。主要由砂土、粉土、碎石、塊石和建筑垃等組成,成分均勻性差,自重固結未完成。

②淤泥質粉質黏土層:層厚7.40~8.10米,深灰~灰黑色,飽和,軟塑,粘性較弱。主要由粉土和黏性土組成,含大量腐植質。承載力特征值fak=70kPa。

其下伏巖土層為粗砂層、粉質黏土層、粗礫砂層、粉質黏土混砂層、碎石層,承載力特征值均大于180kPa。基巖花崗巖埋深26.7~28.5米。

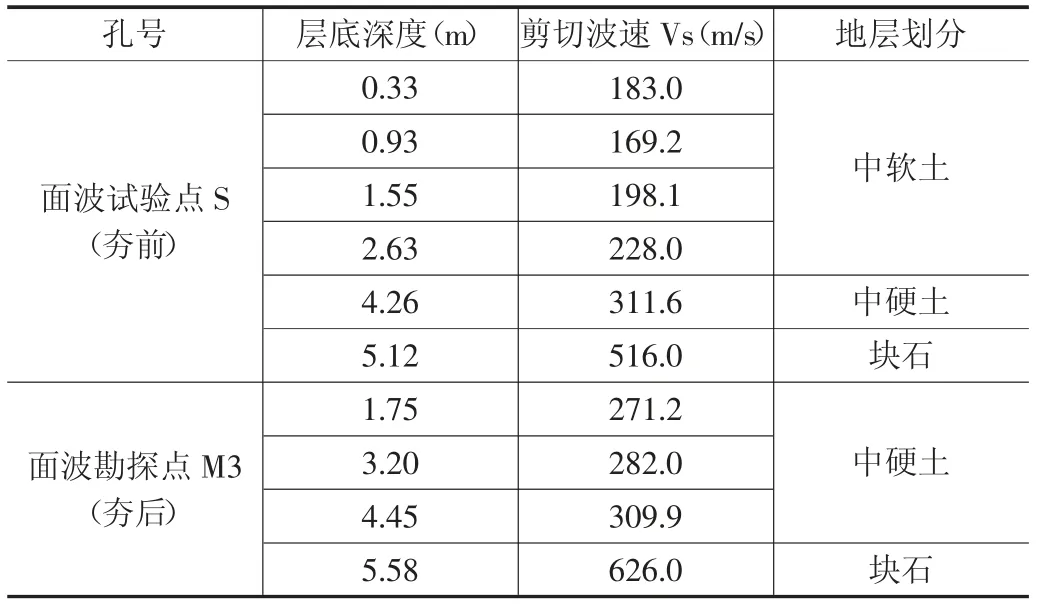

由于基巖埋藏深,使用樁基礎工程造價大,但采用動力置換法不能滿足《地基處理手冊》[2]第三版設計要點“軟弱層厚度小于7米”“對淤泥、泥炭等粘性軟弱土層,置換墩應穿透軟弱土,著底在較好土層上,以免產生較多下沉”的要求,經過技術經濟分析對比,我們最終決定采用強夯置換法。夯擊能為2000kN·m,夯點間距3.6米,每個獨立基礎設1個主夯點,主夯點周圍梅花狀布置4個副夯點。夯后采用載荷試驗、重型動力觸探試驗和面波測試三種方法進行檢測,加固后地基土承載力滿足設計要求,承載力特征值達到180kPa的地基土經檢測不小于3米,其下軟弱土層一定深度內也得到了一定程度的加固,承載能力有較大提高。該建筑物建成3年來,使用正常,未出現任何異常現象,總沉降量不大于10mm。(3#試驗點載荷試驗和面波測試結果見圖1和表1。)

圖1 載荷試驗成果曲線

表1 面波測試成果

工程實踐證明,強夯置換法可以加固厚層(大于7米)的淤泥質類土層,但要適當控制夯點的布置和間距,夯點間距可取1.5~2.0倍夯錘直徑。

2 強夯置換的有效加固深度和加固范圍研究

工程實例2:

1024工程特種車庫,2層大框架結構,獨立基礎。設計要求地基承載力特征值為200kPa。擬建場地位于濱海鹽場回填區域,其巖土層分布情況和特征如下:

①人工填土層:層厚1.20~1.40米,雜色,稍濕~飽和,呈松散狀。主要由砂土、粉土、碎石、塊石等組成,成分級配良好但均勻性差,為新近回填土。

②淤泥質粉質黏土層:層厚2.40~3.10米,深灰~灰黑色,飽和,軟塑,粘性較弱。主要由粉土和黏性土組成,含大量腐植質。承載力特征值fak=70kPa。

其下伏巖土層為粉質黏土層、粗砂層承載力特征值均大于180kPa。基巖埋深22.7~23.5米。

我們結合該工程強夯動力置換試夯,通過測試對強夯置換加固軟土地基的夯擊能選擇、有效加固深度和夯后地基承載力確定進行了初步研究。

試夯采用的夯擊能分別采用1500kN·m、2000kN·m、2500kN·m、3000kN·m,夯錘直徑2.0米,填料為碎石土;夯點間距3.6米,每個獨立基礎設1個主夯點(基礎中心位置),主夯點周圍梅花狀等距布置4個副夯點。

按規范和強夯置換原理,強夯置換的根本點在于主副夯點加固形成一個基本連續的置換體(半固結、超密實粗顆粒墩體);加固形成厚度不小于3.0米且承載力特征值大于200kPa的超密實置換體稱作有效持力層,建筑物荷載通過基礎傳遞到該墩體,應力擴散范圍小于三維墩體邊界,已達到“浮筏效應”。其下土層承載能力雖有一定提高,但幅度并不是太大。

強夯置換按先打正方形中心的主夯點,后打副夯點和先打四周的副夯點,最后打中心主夯點兩種方式試夯。我們采用載荷試驗、重型動力觸探試驗方法分別在夯點中心,距中心1.0米、1.5米、2.0米、2.5米進行測試,測試深度以巖土承載力提升小于原強度30%的深度加以控制。以摸清夯點和整個置換體加固范圍、承載能力變化情況。

對檢測結果進行綜合分析,得出如下結論:

①強夯置換加固后,承載力特征值達到200kPa以上的地基土厚度隨夯擊能(由1500kN·m~3000kN·m)的變化不大,厚度為3.0~3.5米,其下伏軟弱土層承載能力有較大幅度的提高。很多工程實例均是如此。

②單夯點形成置換體厚度大于3米且承載力特征值達到200kPa以上,其加固半徑范圍為夯錘直徑的1.5~2.0倍,所以夯點間距不宜大于夯錘直徑2倍,否則加固效果會受到較大影響。

③夯點夯擊順序不同,對獨立基礎地基土的加固效果亦不同。主夯點周圍呈正方形按梅花狀布置4個副夯點,如按先打四周的副夯點,最后打中心主夯點,打完副夯點后,會形成桶狀置換體帷幕,位于中心的軟土擠不出去,經重型動力觸探測試,承載力特征值達到200kPa以上的土層厚度不足2.50米。而按先打正方形中心的主夯點,后打副夯點則承載力特征值達到200kPa以上的土層厚度均大于3.50米。所以強夯置換要注意按先中心后四周的順序施工。

3 對強夯置換墩體上載荷實驗結果的分析

工程實例3:

在青島奧克生物開發有限公司擬建的二~六層辦公樓,實驗樓工程和青島佳明光電科技發展有限公司擬建的三層車間和五層綜合樓工程的地基加固均采用強夯置換施工工藝,強夯置換施工竣工后,采用淺層平板載荷在10個置換墩體上進行承載能力測試。青島佳明光電科技發展有限公司三層車間和五層綜合樓載荷試驗測試結果如表2。

表2 載荷試驗測試結果

奧克生物開發有限公司辦公樓、實驗樓載荷試驗測試結果如表3。

表3 奧克生物開發有限公司辦公樓、實驗樓載荷試驗測試結果

經對10個強夯置換墩體的載荷實驗測試結果分析認為:

①最大壓力400kPa時,累計沉降量2.04~14.25mm

②P-S曲線均未出現比例界限點,屬正常壓密階段。

③用“強度控制法”確定地基土承載力特征值。

當P-S曲線上有明顯的直線段時,一般采用直線段的終點對應的荷載值為比例界限,取該比例界限所對應的荷載值為承載力特征值,以此標準確定強夯置換墩體的承載力特征值達400kPa[3]。

④根據強夯置換加工地基的工程實踐和測試結果,認為對中小基礎和單柱承載力要求不高的建筑物,獨立基礎下設置一個強夯置換墩作基礎承重體就能滿足要求。依據是:

1)強夯置換墩體很密實,物質組成為碎塊石,承載力特征值可達300~400kPa。

2)強大的沖擊動應力擴散作用遠遠大于基礎應力擴散作用:正常情況下基礎中心位置之下的地基土受力最大。強夯置換墩3.5~4.0m范圍內N63.5≥10擊。工程實踐證明,對于獨立基礎底面積4.0~4.5m2。設計要求承載力特征值不大于180kPa的中小工程,一個獨立基礎底面下設置一個強夯置換墩就可滿足設計要求[4]。

說明:

①有效加固面積:2.50m2×3.1416=19.40m2(圓面積)

②加固厚度:

1)從夯錘邊外擴散0.5米范圍內,其厚度3.0~4.0米。

2)從行錘邊外擴1.0~1.5米范圍內,其厚度為2.4~2.2米。

③夯擊能為2000.0kN·m。夯錘直徑為2.00m。

④劃分有效加固標準為N63.5≥6擊。因N63.5=6擊時,其地基承載特征值已達到240kPa。

⑤強夯置換墩體的承載力特征值fak≥300kPa。

4 結論

結合近幾年采用強夯置換處理軟弱地基的實踐,本文針對以上工程實例進行分析,簡要總結出以下幾點結論:

①深入了解強夯置換法原理及優勢。

施工前首先要了解強夯置換法技術原理及強夯置換法與傳統地基處理方法相比所具有的優勢,從整平、放線、工程參數、工程類型的填料、質量及安全需求等方面來強化促進強夯置換法在軟土地基中的應用,以有效提高軟土層的抗壓性及穩定性。

②明確相鄰建筑物地基土受力狀態,確定加固范圍。

強夯置換原則上距已建建筑15米以上且不擾民的前提下是安全可行的,但強夯置換前一定要準確掌握相鄰建筑物的受力狀態,若已建建筑基礎非樁基礎且地基已達到或接近極限受力狀態,不宜采用強夯法加固地基,同時要適當控制夯點的布置和間距,夯點間距可取1.5~2.0倍夯錘直徑。

③強夯置換法必須明確加固深度和加固范圍。

強夯置換加固后,承載力特征值達到200kPa以上的地基土厚度隨夯擊能變化不大,厚度為3.0~3.5米,其下伏軟弱土層承載能力有較大幅度的提高。夯點間距不宜大于夯錘直徑2倍,試夯前須先了解基底高程,加固后的強夯置換體的頂面通常要比基底高0.1~0.2米。

④飽和的細粒土強夯置換施工要密切注意孔隙水壓力的變化。

強夯置換法加固厚層淤泥質軟土。強夯置換法可以加固厚層(大于7米)的淤泥質類土層,但要適當控制夯點的間距,夯點間距可取1.5~2.0倍夯錘直徑,以便形成厚度不小于3.0米且承載力特征值不小于180~200kPa的有效持力層。