探究蒙古族民歌《鴻雁》

李暢暢

一、民歌《鴻雁》的地域性與民族性

地域性與民族性是不可分割的相互對應的統一整體。首先,地域是一個民族賴以生存的自然環境因素的總和,是人文因素與自然要素相互作用產生的綜合體。它主要包括氣候、水土以及由此衍生出的動植物的分布、物質資源等等。我們研究某一流域的地域特色,最主要的就是研究其人文性,而研究人文性就得從組成地域特色的各個要素為起始點。地域之間存在差異,氣候和水土的狀況也具有差異,那么就會導致這個民族在這種自然環境的影響下形成文化的差異,因此在不同文化中的藝術類型就會各具特色。從一定程度上來說,民族性包含了民族所在地域的特征,而地域性無處不在。一定的民族必定生活在一定的地域,一定的地域也必定生存著一定的民族,地域性寓于民族性之中并決定著民族性;地域性是民族性的一個重要組成部分,因此地域性就不具備獨立存在的意義,它們共同表現出不同民族的精神特征與面貌。

藝術來源于生活,產生于人們的勞動之中,因此藝術具有很強的地域性特征和民族性特征。《鴻雁》是國內廣為流傳的內蒙古族民歌,而研究一首民歌必定起始于對特定地區的研究。內蒙古地處于北半球的內陸地區,地形主要為高原,地域遼闊,沒有高山阻擋視野,青草連接長天;這一特殊的自然環境造就了蒙古人開闊的胸懷、豪爽的性格。整個民族人口少并且分布較為分散,只有藍天、青草和牲畜陪伴,使得蒙古人心中寂寞孤苦,也就形成了互幫互助、好客、慷慨大方的性格特征。蒙古人的勞動以畜牧業為主,放養的牲畜數量多,因居住地周圍的草料不足以供給數量龐大的牲畜一年四季,或偶爾遇到天災草料稀少,因此他們會趕著牲畜向牧草肥沃的地方遷移,那么自然居住地點也會不定;從這一點考慮,自然環境鍛煉了蒙古族人民的勇敢與敢于戰勝災難的性格。作為馬背上的民族,無論成年人還是孩童都擅長馬術,馳騁在一望無垠的草原上,因此形成了蒙古人性格的自由、奔放。飲食方面與氣候方面,內蒙古地區是典型的中溫帶季風性氣候,年降水量少且不均勻、冬季與夏季變化較為劇烈,冬季寒冷而漫長,大部分地區冬季長達五個月至半年之久,并且冬春季多風大,為了抵抗寒冷蒙古人主要以食肉、喝高度數酒為主,這種飲食文化下使得蒙古人具有粗獷、暴躁的性格。各種紛繁復雜的因素使得蒙古族人文特征顯著,極大影響了蒙古族音樂的發展方向,因此在音樂上自然具有非常明顯的民族特色。

地域性和民族性是地方民歌的產生基礎,并深深地影響著地方民歌的發展方向,這種影響表現在民歌的形式和內容兩方面,更表現在民歌形式與內容的統一,因而形成的蒙古族特有的藝術整體風格與特征。

二、民歌《鴻雁》的創作背景簡述

研究民歌必定是要深挖歌曲產生的時代、地區以及歌曲本身產生的背景,這對我們研究歌曲本身是極其關鍵的,對于歌曲演繹者也是不可缺少的研究功課。

民歌《鴻雁》(原名《鴻嘎嚕》),最初來自內蒙古自治區烏蘭特中旗呼勒斯泰,據傳在當地已經流傳了400年之久,歌曲的創作者是清朝乾隆年間的莫日根巴特爾,他出生在一個牧民家庭,有一年烏拉特西公旗王爺達爾馬什里派人去西藏請第五世達賴喇嘛和班禪額爾德尼,希望他們從民間篩選出第三代梅力更召活佛,最終選中了五歲的莫日根巴爾特為梅力更召地區的轉世靈童,并被封為三世葛根(方丈)。他在成長期間學習了多國語言和大量的佛經,身份尊貴。但唯一不能滿足的就是見一眼自己的妹妹。據說他的妹妹遠嫁黃河南岸的鄂爾多斯地區,那時交通不便,對于當時路程遙遠,因此常年不能相見;兄妹二人常年只能通過書信往來,可妹妹沒有學習過文字,每次都需要找鄉里有知識的人向自己傳達哥哥的問候以及代寫回信于哥哥,一來一往十分不便。關于書信,中國自古以來就有“鴻雁傳書”的美談,經過千百年鴻雁也就自然成為書信往來的“代稱”。然而妹妹長期對家鄉、對哥哥的思念以書信形式傳達卻讓公婆感到非常不滿,婆媳關系一直存在裂痕,因此在信中妹妹也會常常向哥哥傾訴自己的不幸與不滿,而作為哥哥為了讓妹妹生活得輕松,也只能勸妹妹要學會忍耐和讓步,就這樣秋去春來、南往北歸,一年期盼一次的傳書成為佳話。有一次妹妹帶著家人回巴彥淖爾看望家人,路過梅力更召地區看望哥哥,哥哥因常年不見妹妹希望妹妹多留下一些日子,但又想到家中父母對女兒的思念便讓妹妹回了家鄉看望父母。在分別之際,激蕩起莫日根巴爾特對親人的不舍和想念,就在那時懷著對妹妹離去的不舍、期待家人團聚的愿望以及對烏拉特西公旗王爺達爾馬什里熱情招待的感激之下即興創作了《鴻嘎嚕》,表達了對家鄉和親人的思念。歌曲中反復出現的鴻嘎嚕是來自他內心深處的呼喚,是對妹妹和家人的思念、對幫助自己的友人的衷心謝意,因此這首歌在后來也成為蒙古人民招待客人常用的歌曲。

這首經久不衰的作品,在現代編曲人“張宏光”先生的推薦下,由“呂燕衛”先生為其填上漢語歌詞,使得這首歌獲得了新的生命力并在國內獲得更廣泛的傳播。2008年該歌曲應用于熱播電視劇《東歸英雄傳》的插曲,在歷史史實改編的故事下賦予了《鴻雁》新的含義。該歌曲如今常應用于蒙古族人民對遠道而來的客人的宴請,將客人比喻為“鴻嘎嚕”(白天鵝),象征著純潔、高貴、美麗,用來表達蒙古人民對遠道而來的客人的重視,也表現出蒙古人民熱情好客的品格。

三、民歌《鴻雁》的演唱與情緒表達

如何演繹好一首歌曲與表達完整的情緒呢?首先需要歌者對作曲家、作詞家以及歌曲的創作背景進行不斷的深挖。歌曲的旋律已在草原上流傳400余年,融入了蒙古族人民在各種生產勞動、社會實踐中積攢下的民族特征、元素,經過呂燕衛先生的在詞上的修改、提煉使其藝術形象更加鮮明、風格獨特。那么出生在齊魯大地上、生活在北京并且完全沒有在內蒙古生活經歷的呂燕衛先生是如何把這首歌填上如此優美、感傷、蕩氣回腸的詞呢?從一定程度上說,蒙古人曾經在1271年至1368年這97年間統一了中原以及歷史上北方民族和中原地區的文化不斷地交流、碰撞,中華民族早就你中有我、我中有你、相互融合為一體。華夏人民向往自由,而美麗的蒙古草原就是那自由的天堂,身處中原大地的呂燕衛先生早就在馬頭琴演奏的樂曲聲中看到了那片令人神往的草原。

其次要聯想作者創作的心情。此首作品是作者離家萬里、在外常年漂泊的有感而作;生于當今的時代,我們想要不遠萬里地回家已經不是什么難事了,而在那個時代在外漂泊人想要回家是極其不容易的,時光一點點地流逝,每逢佳節卻不能重回故土走一走、看一看,不能喝一碗家鄉的酒,由此情緒迸發,思念家鄉的情緒涌上心頭。作者以北歸的大雁為牽引,不禁感慨自己不能像大雁一樣踏上回家的路,只能將情感托付于大雁,抒發自己對家鄉的思念之情。而對于作者來說,寄情于草原、寄情于北歸的大雁,已是歌唱中華民族共有的思鄉之情。

最后要反復揣摩歌詞的蘊意。第一句,作者分別以“鴻雁、天空、江水、秋草”等一連串的名詞勾畫了一幅美麗的草原景色,以成群結隊的大雁暗含自己孤獨一人,又以琴聲的擬人化來表達自己的憂傷,同時借用古人一貫的寫作手法,詩中描寫“秋”景,心中有秋必然描寫的是“愁”,此時表現的是作者對家鄉的戀戀不舍。因此演唱第一句時我們更應該處于放松的狀態去訴說,避免身體緊繃,尤其在引子部分要調整呼吸,其中“空”字需要唱在元音“o”上,并在字尾快速歸韻,同時腰腹部的氣息要有支撐避免聲音后吞,“水”字先唱在元音“e”上再歸韻,避免卡喉。第二句其中寫到“蘆葦蕩”,蘆葦一般象征著堅韌、樸實,這里表明遠離家鄉的游子早已鍛煉出了堅韌;而天地之大,發出了無論走到哪里心中都思念北方家鄉的感慨。而在補充句中,再次強調了第二句后半部分歌詞,所以需要與第一句演唱做出明顯的情緒對比,在力度上要有所增強來體現對家鄉深厚的情感。第三句表達了自己對北歸還的期待,那草原的歌聲與琴聲好似自己回到家鄉,不由得心生暖意。在演唱時需要我們把握那種幸福感以及興奮積極的狀態,在“暖”字上也要唱出那種濃濃的暖意與幸福感,讓聽者如同身臨其境。第四句意味著回家的路再遙遠在此時也不再遙遠,而后面的重復句更是體現出蒙古人豪邁以及珍惜在草原的美好時光,在演唱時我們應傾盡全力將內心的情感全部迸發出,最后以如同喝醉了一樣慢慢弱唱用以表達蒙古人民的真誠。整首歌詞反復以鴻雁為牽引,四句中要演唱出四種層次,分為前后兩段更要演唱出對比,情緒層層遞進最終在弱唱中結尾留下綿綿不斷的情意。

四、《鴻雁》曲式結構分析

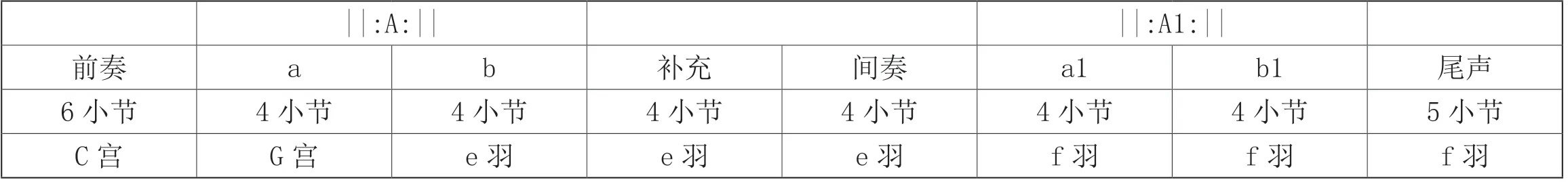

該曲為再現的單二部曲式結構,曲式結構示意圖:

||:A:|| ||:A1:||前奏 a b 補充4小節 4 e羽間奏 a1 b1 尾聲6小節 4小節 4小節 小節 4小節 4小節 5小節C宮 G宮 e羽 e羽 f羽 f羽 f羽

引子部分采用C宮調,前四小節旋律好似大雁飛行時翅膀的揮動,展現一幅由近景到遠景的動態草原圖,五六小節轉入G宮調,如流水一般為主題的出現做了鋪墊。

A段第一樂句旋律巧妙地運用了魚咬尾的寫作手法突出主題,旋律與歌詞貼切,通過對景物描寫突出意境。伴奏以半分解式和弦給予歌者敘述的空間。第二樂句與第一樂句為對比性樂句,第一樂段與第二樂段為平行方整性結構樂段,好似與第一樂段形成呼應;在調式方面借用西方近關系轉調的方式,使和聲色彩、音響效果更加豐富。補充部分旋律不變卻要求在情緒上發生明顯變化。

間奏部分旋律與引子部分旋律都使用了模仿大雁飛行節奏,具有典型的民族特點,伴奏型逐漸由8分音符的半分解織體轉變為16分音符的半分解織體,此時轉入f羽調式,為主題的再次出現做了充足的鋪墊。

B段整體旋律與節奏做了微微的變化,加入了小切分的節奏型以及短時值音符的點綴鋪墊高潮的到來。在力度上與A段相比更加強,情緒要求更加堅定。

尾聲部分pp(很弱)到ppp(極弱)的處理以及尾音落在屬音上給予聽者無盡的回味。

五、感性思維與理性思維在演唱民歌《鴻雁》的作用

感性思維與理性思維就如同思維的兩條腿支撐思維的正常行動。感性思維通常是憑借生活經驗與直覺來指導行動,它常受到環境的影響,是一種較為低級的思維,其缺點在于不具有邏輯、缺乏整體規劃,而且常常占領人的思維,但感性思維在藝術領域卻是極為重要的一類元素,藝術的存在之所以具有意義便是感性思維的存在。而理性思維是一種具有明確方向和導向的、經過深思熟慮的、具有邏輯的思維,是一種高級思維,其缺點在于只憑嚴格的邏輯推理去分析事物,但缺乏感情色彩。那么在演唱《鴻雁》時,我們必須充分發揮好兩種思維的長處,避免兩種思維的相互占據。在演唱歌曲前我們必須利用理性思維去發掘歌曲背后的背景故事、文化背景以及歌曲各種音樂組成要素(曲式、和聲、節奏等等);在練習歌曲、把握譜面要求和個人對歌曲的處理。同時在發掘歌曲內涵時以感性思維去感受人文內涵,演唱其歌曲時要充分調動情感來感染觀眾。如在歌曲《鴻雁》中,每一句都需要較上一句作情緒的遞進,因此前幾句的演唱就需要有所節制,否則整首歌曲將是平平無奇。最后作為演繹者要充分發揮感性思維將自己扮演為歌曲中的自己。

結 語

民歌是我國極其重要的藝術瑰寶,而《鴻雁》是傳統民歌與現代流行元素有機結合的產物,風格特點易得到大眾接受,它的創作為我國保留、傳承中國民歌做出了巨大貢獻,也使得華夏子孫更加了解本國多元的文化、促進各民族和諧發展。

本文結合了筆者對蒙古族音樂文化的總結與演唱感悟,希望此首歌曲對家鄉的情真意切以及中國人民愛家鄉、戀親人的品格不斷傳承,希望能夠具有更多此類優秀民族作品在中國大地上生根發芽。弘揚民族文化是新時代我們每個聲樂學習者、工作者的歷史任務,也是實現中華民族偉大復興的重要一環。希望文中觀點能為讀者提供可參考之處,以便幫助大家更好地把握歌曲的演唱、塑造更好的音樂形象,也愿此文章能夠向世界弘揚我們的優秀音樂文化添磚加瓦。■