古詩詞藝術歌曲《幽蘭操》演唱探究

張佳敏 陳蒞菡

《幽蘭操》是作曲家趙季平以大文學家韓愈的《猗蘭操》詩詞改編而成,采用中西創作技法融合的理念完成編曲,給予作品鮮活的生命。以古詩詞藝術歌曲的文學視角切入,探尋古詩詞自身所帶的文學內涵,從作曲家以古詩詞譜的曲子中解析旋律,最后從演唱分析中對中國古詩詞藝術歌曲有更深層的理解與表達,為聲樂愛好者和學習者們提供參考與幫助。

一、《幽蘭操》作者簡介及創作背景

(一)《幽蘭操》作者簡介

趙季平是我國當代作曲家,創作了許多優秀作品,涉獵古詩詞藝術歌曲、交響組曲、影視音樂作品等多種題材。《幽蘭操》《黃鶴樓》《關雎》等作品近些年頻頻出現于各大比賽和音樂會中。歌詞大多選用中國詩詞,與音樂融合的創作形式,在一定程度上體現藝術性。他的創作不僅蘊含濃厚的民族情感,還與西方創作技法相融合。配器與伴奏為作品提供了豐富的音效,創作充分體現了個人特色,他的作品始終以傳承和推動當代中國傳統文化發展為核心。

(二)《幽蘭操》創作背景

《幽蘭操》詩詞源于唐代韓愈的《猗蘭操》,據傳孔子聞蘭花其香而寫,趙季平將其改編為藝術歌曲,為影視作品《孔子》配樂。改編后4字一句,共16句,簡短64字,卻韻味十足。于君子而言,要像蘭花一樣,即便身陷逆境,始終抱著向上的心態,耐心等待、樂觀且自信。作品沿用古詩詞藝術歌曲的創作思路,配器加入小提琴與古琴,形式獨特。創作旋律時,注重詞與樂的融合,作品使用民族或美聲任意演唱方式呈現,成為眾多古詩詞藝術歌曲中膾炙人口的作品。

二、《幽蘭操》創作特征

(一)歌詞的文學內涵和情感特征

古詩詞《幽蘭操》由唐朝詩人韓愈改編而來,原名《碣石調·幽蘭》。孔子的抱負因前途崎嶇難以實現,感慨未遇知音。韓愈以孔子質樸不凡的氣質,砥礪自己向孔子學習,在逆境中成長,意志堅定等待知音,實現自我價值,揭示儒家文化的中心思想。

《幽蘭操》歌詞部分在原文基礎上改動,歌詞分為上中下三闋。上闋核心指蘭花芳香脫穎而出,于眾多花香中獨特存在。蘭之猗猗,揚揚其香。眾相拱之,幽幽其芳。不采而佩,于蘭何傷?其他花的香味都被它的芳香掩蓋,對于蘭花不會造成傷害。以蘭花香來比喻圣人心中堅定的信念與質樸不凡的品質。

中闋核心指蘭花遇到知音,會不遺余力散發出陣陣清香。以日以年,我行四方。文王夢熊,渭水泱泱。采而佩之,奕奕清芳。夜以繼日的奔波于天南海北,望自己像周文王遇姜太公一樣遇到自己的知音,從而獲得知音輔助,充分實現自身價值。使用文王夢熊典故,如遇良機,定要努力實現自我價值。

下闋核心指蘭花經歷寒冬的磨礪散發出獨特香味。雪霜茂茂,蕾蕾于冬。君子之守,子孫之昌。白雪皚皚的寒冬,萬物沉寂。這樣的環境下,蘭花獨自等春到,御寒成長,期盼春來時驚艷綻放。以蘭花堅韌的品格來喻君子,始終秉持堅韌不拔的毅力,后代定會興旺。

(二)旋律創作特征

藝術歌曲在旋律創作中重于表現特殊韻味,同時也重感情傳遞,樹立與經典文學相配的音樂角色。古詩詞藝術歌曲《幽蘭操》音樂旋律的創作與詩詞的語言音調相協調,樹起音樂風格基調,呈現詩人想表達的情緒。作曲家的編創使音樂和詩詞互相滲透為一體,起承轉合結構使旋律牽動作品情緒,使演唱者沉浸于詩歌詞中表詩人所想。

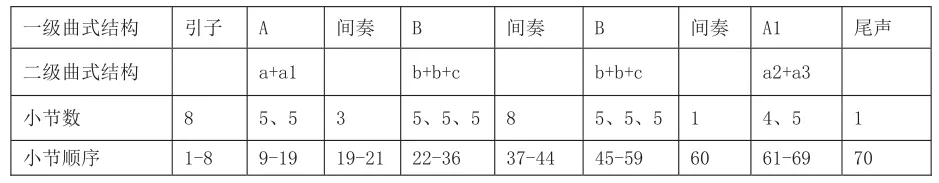

古詩詞藝術歌曲《幽蘭操》依原詩詞韻腳旋律進行樂曲旋律創作,持詞曲統一與簡潔結構創作理念。這首作品是再現的三段式曲式,為“A-B-A1”,共70小節,使用民族G宮系統,七聲民族E羽調式。作品節奏以4/4拍為主,反復時相繼使用6/4拍,旋律大氣悠揚,速度舒緩灑脫。

表1

(二)主旋律與伴奏織體呼應

“鋼琴伴奏承擔藝術歌曲中重要角色,歌奏和諧,結伴同行,也是有別于其他聲樂體裁的主要特征。”《幽蘭操》鋼琴伴奏部分的編配氣勢恢弘。樂曲前奏處用同一音連音重復和上行分解琶音的織體形式,仿古琴彈奏時的音效,烘托出中國音樂風格中特有古風感,恢弘大氣,代入感強。

A樂段鋼琴伴奏與主旋律相配合,主旋律為演唱聲部時織體較簡單,伴奏部分則用較復雜的上下行分解和弦。主旋律聲部音多較復雜時,伴奏部分織體則用較簡單的柱式和弦長音來襯托。主旋律與伴奏部分的互襯互補的創作手法,既突出旋律聲部的主線條,又使伴奏聲部不僅起到烘托氣氛的作用,還成為樂曲中的一部分,既巧妙又經典。

B、A樂段銜接處三連音環繞下行,預示B樂段伴奏音型,緊張的情緒推動旋律發展。主旋律部分柱式和弦與伴奏部分三連音分解琶音相配合,伴奏部分較復雜的編配,在音響效果上起情感助推作用。旋律聲部重復B樂段旋律,間奏伴奏織體與之前一樣,但此處情緒爆發,力度加重,與詩詞表達情感相配。作者渴望像蘭花,獲知音賞識得到重用。再現部前間奏部分用留白的方式,使氣氛回至寧靜。

三、《幽蘭操》演唱分析

(一)文本分析

藝術歌曲情感通常由歌唱者作載體傳達給聽眾,歌唱者通過平時歌唱技巧訓練和分析歌曲將詞與樂完美結合,完成對聲樂作品的舞臺呈現。學作品時,首先對作品背景、歌詞文本和曲式結構深入了解和掌握,才能體會作品承載的情感與意義,與聽眾共情,體現作品魅力。

演唱作品時,首先要進行文本分析工作。主要為文本分析和譜面分析兩方面。首先分析文本,了解作品詞曲作者信息,創作背景、原因目的和意義,表達內容等。字句間進行仔細翻譯品讀,體會詩詞內容與情感。作品以典故形式,表明愿與孔子一樣,擁有高尚、堅韌的品格與向往。演唱者需表達出詩詞深層內容與情感。其次分析譜面音樂內容,掌握旋律結構和情感等特征,進行演唱練習。演唱時需字音反復品讀與練習,體會暗含的內容,由心傳唱。文本工作,需按部就班進行,缺少這一必要步驟,作品空有皮囊而缺少靈魂,所以文本分析工作很重要。

(二)氣息保持與咬字歸韻

古詩詞藝術歌曲演唱訓練時,氣息保持與咬字歸韻非常重要。歌唱過程中氣息訓練是最基礎的,擁有良好氣息支撐,張弛有度、運用自如,需大量時間進行練習,扎實的基本功能更好呈現作品。古詩詞藝術歌曲演唱時,咬字歸韻也很重要。作品多使用詩詞曲牌十三轍中一七轍、江陽轍等多種轍韻,咬字時韻腳也會推動作品的情感傳遞。第一句“蘭之猗猗”,腔體不需要開太大,第二個“猗”弱處理,韻母“i”放松牙關,眉心位置掛住。“洋洋其香,眾香拱之”間不換氣,氣息沉底,氣息要流動,持續向外推,“洋、香”兩字注意歸江陽轍“ang”,打開口腔,咬字圓。“幽幽其芳”,呈現幽靜畫面,保持氣息用弱音唱。“不采而佩”漸弱處理,“不”重音處理,“佩”歸韻韻母“i”。“于蘭何傷,以日以年”中間仍不換氣,作漸快處理,保持氣息持續推動情緒唱出“我行四方”,最后一字“方”歸韻江陽轍“ang”,表達詩人豁達與明朗的心境。

“文王夢熊,渭水泱泱”字頭清楚,“王”快歸韻母“ang”,“泱泱”疊詞保持均勻氣息唱出,強調第一個“泱”字,句尾漸弱。“采而佩之,奕奕清芳”口腔位置豎起來,句尾“芳”仍保持口腔狀態,歸韻“ang”,尾音飽滿。“雪霜茂茂,蕾蕾于冬”強調句尾“茂茂”與“冬”,展現寒冬凄涼景象與艱苦條件,咬字圓潤飽滿。“君子之守,子孫之昌”氣息沉底,腔體與口腔位置始終保持豎向狀態,強調“守”與“昌”,“昌”字歸韻“ang”,通過兩字對比,展現君子堅毅的品質與恢弘的氣度。再現部分歌詞旋律雖與第一部分一樣,但情緒抒發不同,這部分主在歌頌蘭花品格,營造幽靜的感覺直到作品結束,使聲音和思緒徘徊久久不息。

(三)表演中神情表達

演唱者不但要從聲音角度解讀歌曲內涵,也要注意神情表達,才能更好地呈現歌曲深層次的內涵。對于演唱者來說,歌唱是身體情緒和精神的協調與統一,每個音都要從感覺中迸發而出,由心傳唱。

歌曲前奏起,隨著旋律線條眼前浮現畫面,一片在微風中搖曳的蘭花映入眼簾,以充滿贊賞和愛慕的目光,唱出“蘭之猗猗”,身體要伸展仿佛置身花叢,嗅到蘭花陣陣芳香,唱出后半句。隨即眼睛凝望前方,呈現反問思索的神情唱“不采而佩,于蘭何傷?”唱到“以日以年,我行四方”,頭隨目光緩慢向斜前轉,表達年日間奔波勞苦的狀態。“我行”目光稍作停頓,右手放至胸前,眼神堅定有感而發唱出“四方”。

B段為整首作品高潮,“文王夢熊,渭水泱泱。”仿佛眼前看到了文王夢熊的景象,講唱故事;“采而佩之,奕奕清芳”,眼前又浮現出蘭花叢,此刻呈現遇到知音的欣喜。“雪霜茂茂,蕾蕾于冬。君子之守,子孫之昌。”神情中體現出堅定的態度和堅韌的品質。在演唱中,多種神情的運用可以讓整首作品更加生動。古詩詞藝術歌曲表演要簡潔大方,樸素自然地呈現作者用意。

四、結語

本文以古詩詞藝術歌曲《幽蘭操》為研究對象,探析中國古詩詞藝術歌曲的文學內涵與音樂創作,體現著音樂與文學二者的結合。《幽蘭操》經過不斷的修改完善,上升到新的境界,演唱時不僅要注重歌唱技巧,更要注重情感和神情的表達。現代音樂與古詩詞結合的新型創作形式,將音樂美與文學美相融合,通過演唱者的表演,為聽眾呈現全新的聽覺盛宴。在當今飛速發展的社會,我們不僅要吸收學習新文化內容,更要堅定繼承和發揚優秀的傳統文化。不斷融合創新,使古詩詞藝術歌曲廣為傳播,吸引更多聽眾感受它的魅力。

[1]蕭滌非:《唐詩鑒賞辭典》,上海辭書出版社,1983年版。

[2]賈萌:《中國古詩詞藝術歌曲的鋼琴伴奏研究》,武漢音樂學院,2018年。

[3]萬兵傳:《淺析聲樂演唱中音樂素養對美聲唱法的作用》,《音樂生活》2022年第2期,第88-90頁。