肖邦《降b小調諧謔曲》的風格把握與技巧滲透

談大為 / 李璽

一、肖邦生平及作品介紹

(一)肖邦的音樂生涯

弗里德里克·弗朗索瓦·肖邦(F.F.Chopin,1810年—1849年),是19世紀波蘭著名的鋼琴家、作曲家。肖邦出生于1810年的波蘭,7歲時開始進行音樂創作,8歲就可登臺演出,1822年至1829年在華沙國家音樂高等學校對作曲和音樂理論方面進行深入的學習和探究。自1829年開始,肖邦以作曲家、鋼琴家的身份在歐洲各地進行巡演,后定居巴黎,從事音樂教學工作,并進行大量音樂創作活動。1849年,肖邦因肺結核逝世于巴黎。

在肖邦的音樂創作生涯中,包含了大量的具有代表性的鋼琴作品。一生大概有二百部,包括:諧謔曲、敘事曲、即興曲、鋼琴三重奏、鋼琴奏鳴曲、埃科塞茲舞曲、鋼琴協奏曲、練習曲、夜曲、圓舞曲、歌曲、波羅乃茲舞曲等在內的十幾種體裁,約二百首作品,共計二十一卷。

作為浪漫主義時期的奠基人之一,肖邦被譽為“鋼琴詩人”。無論是他的作品還是他的才華,都被紅極一時的李斯特、舒曼等音樂巨匠投來贊許的目光,其作品更是被人們比作“花叢中的大炮”。其中,對肖邦最中肯最著名的評價是“生于華沙,靈魂屬于波蘭,才華屬于世界。”他身上所承載的意義早已跨越了音樂范疇,可以說肖邦對于波蘭不僅僅是著名的音樂大家,更是波蘭向世界展示的一張名片①。

(二)肖邦《降b小調諧謔曲》的創作背景

“諧謔曲”又被稱為“詼諧曲”,最早出現在17世紀的意大利。“諧謔”一詞在音樂里指:用音樂來表現幽默,詼諧的情趣。諧謔曲的主要特征為三拍子,節奏活躍,速度輕快,常常出現突發的強弱對比,帶有戲劇性與舞曲性的特點。與之最為接近的體裁是三拍子的小步舞曲,相比較而言,諧謔曲具有更加豐滿的和聲、豐富的織體、寬廣的音域和戲劇性的音樂語言。貝多芬曾在自己的音樂作品中引進諧謔曲以代替小步舞曲,但是在肖邦、勃拉姆斯的作品中,諧謔曲逐步演變為獨立的器樂曲。因此,諧謔曲也被稱為肖邦作品中璀璨的明珠。

在肖邦一生的創作歷程中,大致可以分為四個階段:初期華沙時期、人生轉折華沙起義時期、在巴黎發展的全盛時期以及晚期四個階段②。在華沙起義時期,當肖邦聽聞波蘭人民起義之后,內心被激起強烈的愛國主義熱情,繼而創作了《降b小調諧謔曲》,這首作品也是肖邦四首諧謔曲中最為出名的一首,充滿了濃郁的愛國主義情懷,且獨具幻想性和戲劇性。

二、準確把握作品風格以及演奏技巧運用分析

(一)“諧謔曲”體裁的風格特征

早在巴赫之前,就已經出現過諧謔曲這種體裁,受到巴洛克時期多以復調創作為主的音樂風格影響,諧謔曲并未成為創作與發展的主流體裁。進入19世紀上半葉,肖邦將奏鳴曲中的音樂元素抽離出來并進行獨立發展,形成獨具風格、自成一脈的全新作品體裁。從此,諧謔曲就被作為獨立的器樂曲單獨發展,這無疑是音樂史上的偉大創舉。

由于諧謔曲是從小步舞曲演變而來,繼承了小步舞曲中的一些特點,如三拍子節拍和復三段曲式的結構,肖邦在這種節拍上加入了鮮明的節奏型,并通過速度變化等方式,使之更具獨特的風格。肖邦的四首諧謔曲與他的四首敘事曲的地位是相同的,為更多類型的音樂作品作出了范例,并為眾多作曲家提供了新思想。在肖邦創作的眾多作品中,只有四首是寫給諧謔這個體裁的,所以這幾首曲子顯得彌足珍貴。

1831年,肖邦創作了第一首諧謔曲——《b小調第一諧謔曲(op.20)》,由于波蘭愛國者的起義運動最終以失敗告終,祖國再一次淪亡,這使得肖邦無比苦悶,想通過音樂來抒發自己內心的憤怒與悲痛,于是創作了這首《b小調諧謔曲》。這首曲子是一首ABA的復三部曲式,同時樂曲帶有引子和尾聲。

1839年創作了第三首諧謔曲——《升c小調諧謔曲(op.39)》,這首曲子是肖邦獻給他的知己阿道夫·古特曼的禮物,也是肖邦四首諧謔曲中最簡短精練、最有戲劇性的一首作品③。有學者認為這是一首混合曲式結構,也有學者認為這是一首非典型性的奏鳴曲式結構。

1842年創作了第四首諧謔曲——《E大調第四諧謔曲(op.54)》,這是肖邦獻給珍妮·卡拉曼的一首作品。這首曲子在四首諧謔曲中篇幅最長,同時整體情緒較平緩,沒有更多的戲劇性沖突,曲式結構復雜,不同的主題在曲中相互交替呈現。

肖邦四首諧謔曲中最耳熟能詳的一首作品,就是本文重點介紹的、創作于1837年的《降b小調第二諧謔曲(op.31)》。這段時間,肖邦偶遇了巴黎女作家喬治·桑,他們迅速成為戀人,并陷入了愛河,也將肖邦的鋼琴曲創作推向最鼎盛的時期。這首作品與他的第一首諧謔曲相比而言,更加富有幻想性,但是沒有像第一首諧謔曲那樣具有較多悲劇沖突④。曾有人評價肖邦的諧謔曲為“不可抑制的狂風巨浪”,這句評價在這部作品中被體現得更加淋漓盡致。從曲式結構上看,此曲為奏鳴曲式,但和傳統的古典奏鳴曲式尚有區別,是非嚴格且結構自由的奏鳴曲式,而發展部又屬于自由回旋曲式。由此可見,該作品已兼具肖邦創作特點和典型浪漫主義時期的風格特征。

(二)《降b小調諧謔曲》三個樂段的風格把握及演奏技巧運用分析

從曲式結構上看,這首樂曲可分為三部分:呈示部(1小節—264小節)、發展部(265小節—583小節)、再現部(584小節—780小節)。

1、呈示部

(1)呈示部的風格特點

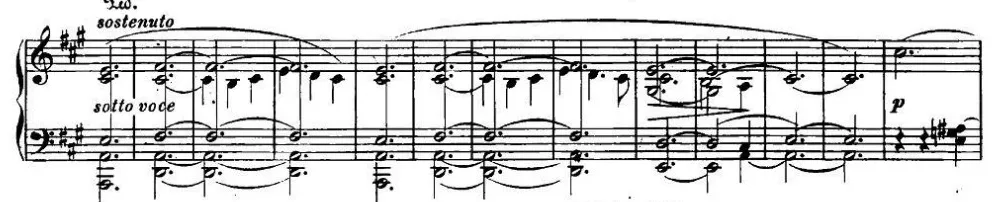

在呈示部中出現了兩個主題,A主題和B主題。在A部分中,由A和幾乎相同的A1主題構成。第一主題A是1-48小節,開篇以兩組三連音開場,這兩組三連音所代表的是一種疑問,一種不確定性,搖擺不定的情緒,但之后所給出的七和弦又給予了肯定且威嚴的答復(見圖1)。

圖1

之后的連接部分49-64小節,是一段華麗的引子,如流水般的引出第二主題。第二主題B是65-117小節,是一段抒情又歌唱性的樂段,與A主題形成了鮮明的對比,這一部分的音樂寬廣柔美,左手是“阿爾貝特”的分解和弦,均勻地平鋪在旋律聲部的下方,像月光細細碎碎地灑滿了地面(見圖2)。隨著旋律聲部情感的遞增,到達了呈示部的尾聲(118-132小節),這部分旋律以琶音為主,左右手互相交替,最后在以一串流暢的下行琶音后落下了終止和弦。緊接著重復一次呈示部,但其中有一些少量的變化,如第148小節的節奏變為了五連音,第172小節變為了四連音的節奏,179小節的低音部分增加了顫音。

圖2

(2)呈示部演奏技巧運用分析

樂曲開篇第一主題是三連音的弱奏,這部分在彈奏時不需要帶動大臂或小臂,只需要一種純手指的動作,把三連音搖擺不定的情緒表達出來。之后的第5-9小節和弦要強有力地下鍵,和弦的每個音都要牢牢抓緊,特別是左手的根音和右手的旋律聲部,同時此處的踏板一定要踩放“干凈”,以音后踏板的方式呈現,確保每個和弦兼備力度合理與音色統一的效果。第49-64小節,分為四個樂句,用強弱的關系彈奏出一問一答的樂句對比,似乎像是兩個人在對話。右手要表現旋律聲部的動感,而左手作為低音的支撐,要格外注意八度的跳音,需果敢有力,避免拖泥帶水。

呈示部的第二主題是極具歌唱性的樂段,左手的分解和弦為右手抒情的旋律提供了飽滿的支撐。同時這一樂段要處理好左右手的協調性,時刻注意右手的旋律突出,左手是非常均勻的連續的八分節奏,要積極地為右手長音、保持音補充旋律層次。從97小節開始,右手的旋律從之前的單音變為八度與和弦,音樂情緒變得更加飽滿。避免一板一眼,要有自由幻想的情緒,樂句感要強,力度層次要分明;117-132小節進入主題的尾聲部分,表現為左右手相互交替的琶音,左手的每個低音要以明快的跳音表現出來,為每個樂句提供聲部支撐;126-132小節,右手要表現得快速而有力,最終落在最后一個小節的終止式上,最后一個三拍子和弦以快速離鍵的方式收尾,凸顯出果敢而有力的風格與情感;133-264小節是前面一部分的變化與重復,其中,179小節出現了左右手同步的低音顫音,此處應表現為非常快速、明顯的從極弱到極強的過程,由此將作品推向一個新的高潮(見圖3)。

圖3

2、發展部

(1)發展部的風格特點

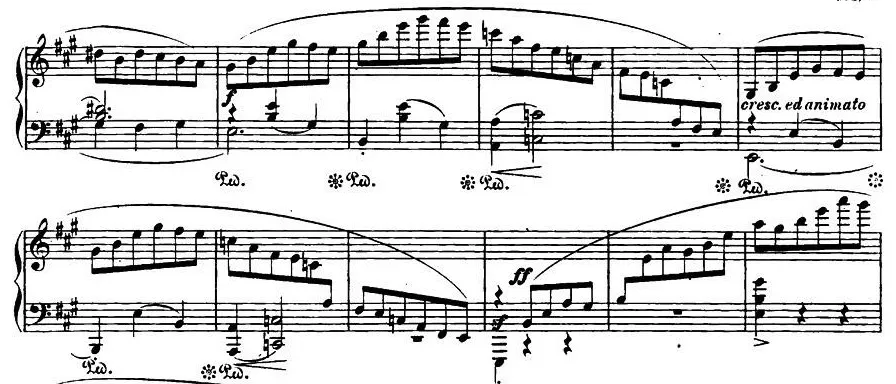

發展部在樂曲中的第265-583小節。其中265-309小節是樂曲的C樂段,這個樂段和之前呈示部的風格有很大的差異,表現為,在A大調上發展進行,開頭以低沉的和弦引出,應表現出平靜安寧的情緒,如同歷盡風雨后見到寧靜海面的景象(見圖4)。此處表情記號為sostenuto,因此要求彈奏時,要表現出延綿舒展的情緒;285-305小節是前面265-284小節的再現;310-333小節進入D樂段,這部分旋律悠然動聽,運用了大量的三連音,有著像舞曲一般的自由旋轉風格;334小節開始,樂曲進入E樂段,主題旋律在E大調上展開,右手的琶音音域寬廣,大幅度地在高聲部進行靈活的跑動,左手的伴奏則像圓舞曲一樣,為右手旋律提供了律動感強且穩定地低聲支撐;366-467小節,為展開部的再現,但要通過力度變化等手段與之前的樂段作出呼應與對比,特別是454小節和459小節,要將左手的八度如怒吼般凸顯出來。

圖4

468-491小節是E樂段的再現,共分為五個樂句,右手是大范圍的琶音,左手的八度如同波瀾的大海反復在推動著右手旋律的發展和進行,音樂語言顯得愈加緊張,最后以強有力表現方式終止在第491小節。之后,立刻以突弱的方式轉變力度,展開D1部分(492-516小節),這部分右手連續運用了三連音,不斷地推進使旋律進行,左手通過大量的低音跳進,使整個樂段充滿了一種激進的情緒;517-543小節為樂曲展開部的連接部分,左右手的旋律相互交替,表現出不安的情緒,也把樂曲逐步地推向了新高潮;544小節開始,樂曲進入了D2樂段(544-583小節),這也為之后作者表現對祖國的熱愛以及對祖國未來的期許盼望之情,創造了合理的動機與情緒的鋪墊。

(2)發展部演奏技巧運用分析

發展部的C樂段類似夜曲,寧靜甜美,像是進入一個美麗的夢境。需要強調的是,在彈奏265-276、287-298小節部分,要特別注意突出左手的低音聲部,將其聲音牢牢地植根于旋律的和聲進行中,以使這一樂段更加的祥和安寧;從299小節開始,旋律聲部要表現得安靜而沉穩,可通過高抬指、慢下鍵的方式表現出細膩的聲音,使旋律如同黑夜中閃爍的一道明亮星光,此后旋律通過速度的變化一層層地表現出來,將旋律的表現推到一個新的高點;352小節中,左手的八度應表現得較為突出,要與隨后重復出現的八度彈奏形成鮮明的呼應,就像兩聲“怒吼”般的音響效果(見圖5),成為整個樂段中最為精彩的部分;468-491小節左手八度的進行應整齊而有力,踏板的運用要快速而徹底,以保證不同和聲的色彩變化;之后,隨著旋律動機的推進與織體的變化,將情緒推到制高點,音響效果表現得淋漓盡致,震撼人心。

圖5

3、再現部

(1)再現部的風格特點

再現部與呈示部的兩個主題非常相似,只在旋律聲部稍作改變,通過增加附點、連奏等方式,用不同的創作手法呈現出相同的主題表現。從第716小節開始,樂曲正式地進入了結束部分(716-780小節),這部分節奏工整,強弱變化明顯,激昂的情緒不斷被強化,使樂曲最后在每一個飽滿的和聲中結束。這種暴風驟雨般的結尾⑤,正體現出肖邦內心悲壯激昂的情緒,也是他大型作品中情緒表現得獨到之處。

圖6

(2)再現部演奏技巧運用分析

經過前一部分的輝煌氣勢之后,再現部顯得尤為平和而簡單,因此,這一樂段的音樂表現應將情緒的轉換作為重點,通過細膩地下鍵方式重塑主題構思。同樣,B樂段在音樂表現上也區別于呈示部的主題,表現得中肯而平穩,直至尾聲。以大量的、飽滿的和聲色彩,通過堅實的力量表現使全曲在具有號召性、煽動性的和聲中落下帷幕。

結 語

我們知道,一些優秀的鋼琴作品,只有在經歷了作曲家的動意、社會的動蕩、時代的變遷、時間的沉淀之后,才能以其獨特的形態呈現在世人面前,被后人講述。肖邦的《降b小調諧謔曲》無論從規模結構、音區配器、聲部層次,還是和弦形態、織體變化等方面,對詩性、抒情性與戲劇性提出了新的要求。一些鋼琴作品之所以可以成為經典,除了要求演奏者具有高超的演奏技巧,還要具有分析作品結構、細化譜面意圖、注重和聲轉換、勾勒聲部線條和判別音區色彩的能力。這樣才可以從多方位闡述作品,更加貼近作曲家的創作意圖,最大限度準確地從主觀上表現作品。■

注釋:

① 楊瑞雪.肖邦鋼琴作品10之12《革命》分析與教學研究[J].北方音樂,2016,(02).

② 王曉蔚.浪漫主義樂派的代表人物[J].藝海,2013,(04).

③ 賈晶.論肖邦對古典主義時期鋼琴諧謔曲體栽的拓展與革新[D].東北師范大學,2011.

④ 馮智全.析肖邦諧謔曲的特征[J].蘇州大學學報(工科版),2004,(03).

⑤ 吳雅昊.肖邦《降b小調第二諧謔曲》的曲式分析[J].科教導刊,2014,(07).