支架式教學在初中英語聽說課堂中的應用

張珂鑫

(陜西理工大學外國語學院 陜西漢中 723000)

引言

英語是人們日常生活中最常用的一種語言。改革開放后,英語教學規模不斷擴大,學術成果豐碩。但是,當前英語教學的發展狀況遠遠不能適應經濟發展的需要,離時代發展的需求還有很大的距離。英語教學改革的關鍵是要轉變過去過于強調語法、詞匯的教學,而忽略了學生的實際使用能力。根據《小學英語》的教學大綱,小學英語教學的目標是培養學生基本的聽、說、讀、寫等基本技能,從而達到全面的語言應用水平。因此,目前初中學生使用的《Go for it》教材是以任務為基礎,以英語的使用為重點的。

“社會文化理論指出第二語言學習者在學習一門新語言時,應將社會因素與文化背景結合起來,強調語言習得是通過教師和學習者的雙向互動來實現的,并重視社會文化環境下學習者語言交際能力的培養[5]。”最近發展區是社會文化理論的一個核心概念,而支架理論作為最近發展區理論的延伸,被廣泛應用到教學中。支架式教學是一種不同于傳統教學方式的特殊教學模式。在以往的研究中,支架式教學更多是在培養學生的閱讀和寫作能力,本論文的目的是探討支架式教學在初中英語聽說教學中是如何發揮優勢的。

一、理論基礎

1.社會文化理論

社會文化理論由蘇聯心理學家Vygotsky最早提出,20世紀80年代被美國學者Lantolf引入第二語言習得領域[4]。“該理論認為,語言學習是一種系統性的社會實踐活動,在語言學習過程中,要充分考慮社會性因素的各種影響,而不是將其剝離開來。研究者們提倡學習者與社會環境互動,從而使其思維和心智得到發展,提高學習能力[3]。”根據社會文化理論,人類最重要的認知形式是在與社會環境和物質環境的相互作用中發展起來的。社會文化理論不僅拓展了“二語習得”的研究領域,為理解“二語習得”的過程與機理提供了新的理論視角,而且為英語聽說教學提供了更好的理論依據和手段。

社會文化理論的核心概念是:最近發展區、調節、活動和內化。本文著重探討社會文化理論中的最近發展區與支架式教學。

2.最近發展區

Vygotsky在一百多年前就提出了“最近發展區”理論。它屬于社會文化理論的范疇,從一個新的角度定義了教、學與學生發展的關系。

最新的發展區,簡稱ZPD。Vygotsky認為,這是指學生的真實發展程度(學生可以自己做的事)和可能的發展程度(學生有同齡人的協助)的認識上的差異。學生的發展程度取決于他們自己的問題處理能力。一個學生的潛能或者正在成長的程度,其實就是在老師的協助下,或者和更優秀的同學一起工作中實現的。根據最近發展區的理念,兒童能夠在大人或其他更有經驗的人的協助和引導下,完成多于他們自己的獨立生活的工作。

3.支架理論與支架式教學

“支架”首次運用在1300年,最初是指在建筑中使用的“腳手架”,是用來幫助工人建造或維修建筑物的結構。腳手架是工人完成施工工作的臨時工具,沒有腳手架,工人無法順利完成工作,或者會有更多的困難。一旦工作完成,“腳手架”就被移除。同樣,在教學過程中,“支架”對學習者和“腳手架”對建筑工人具有相似的作用。

何克抗(1997)在國外研究成果的基礎上,提出“支架式教學主要由以下幾個環節組成:

(1)搭建支架—圍繞當前學習主題,按“最近發展區”的要求建立概念框架。

(2)進入情境—將學生引入一定的問題情境(概念框架中的某個節點)。

(3)獨立探索—讓學生獨立探索。探索內容包括:確定與給定概念有關的各種屬性,并將各種屬性按其重要性大小順序排列。在探究的時候,學生會在老師的指導下進行啟發(比如,向學生展示或者介紹對相似的概念的理解),讓他們自己進行分析;同時,老師會給他們提供一些建議,讓他們沿著概念的框架不斷地往上爬,對于起初的引導幫助可以多一些,以后逐漸減少多給學生自己去摸索的時間,使學生做到不需要老師的指導,自己就可以在概念的框架里不斷領悟。

(4)協作學習—進行小組協商、討論。討論的結果有可能會增加或減少原先已確定的、與當前所學的概念相關的屬性,以及對不同屬性的排列順序的調整,從而使得原先許多意見不一、態度各異的復雜情況逐漸清晰起來。通過分享集體思考的結果,實現對現有概念的全面、正確的理解,也就是對所學習的知識進行了最后的構建。

(5)效果評價—學習成效評估主要有:①自主學習能力;②對小組協作學習所做出的貢獻;③是否完成對所學知識的意義建構[1]。

二、支架式教學下的聽說課教學設計案例

為了將支架式教學應用到初中英語聽說課堂教學中,本文以人教版初中英語九年級Unit12為例。本節聽說課程按照支架式教學模式設計。

教學內容:人教版初中英語九年級Unit 12 :“Life is full of the Unexpected”。

教學目標:

知識目標:

(1)學生能夠認識、閱讀和使用這些單詞和短語,包括oversleep,backpack,alarm,by the time,give sb a lift。

(2)學生能夠理解過去完成時的結構與用法。

能力目標:

學生能夠正確運用過去完成時來表達。

情感目標:

(1)學生能夠合理地安排他們的學習和生活。

(2)學生能夠意識到生活中的很多事情都是意料之外的,并且能夠對事物保持一個正確且積極的態度。

教學步驟:

教學步驟一:搭建支架并創造語境。(6分鐘)

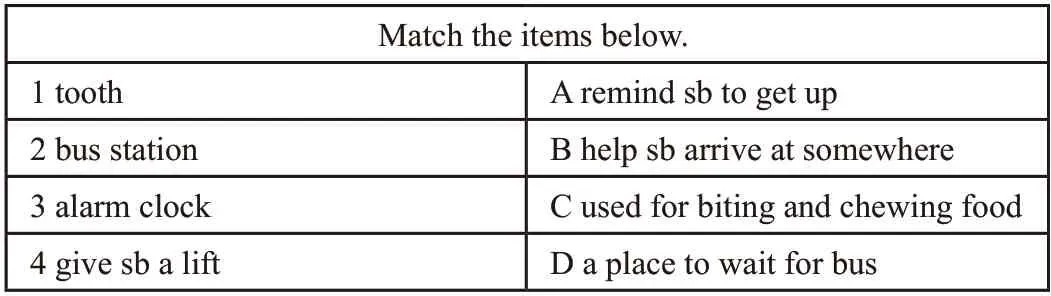

在課堂開始的時候,基于師生簡單的互動之后,教師給學生觀看一段從一場有趣的綜藝節目中節選出來的短視頻。看完后,教師提出以下問題:你有沒有什么意想不到的經歷?發生了什么事?你是怎么處理的?然后,挑選一些學生分享他們的經歷并給出一些積極的反饋。同時,展示一些新單詞和短語給學生學習。學完新單詞和短語后,教師設計了一些練習來檢查學生是否掌握了它們(表1)。

表1 練習1

通過練習1,教師就會較為容易地知道學生是否掌握了新單詞和新短語,這將降低學生學習新知識的難度,激發學生的興趣。

教學步驟二:引導學生進入情境。(10分鐘)

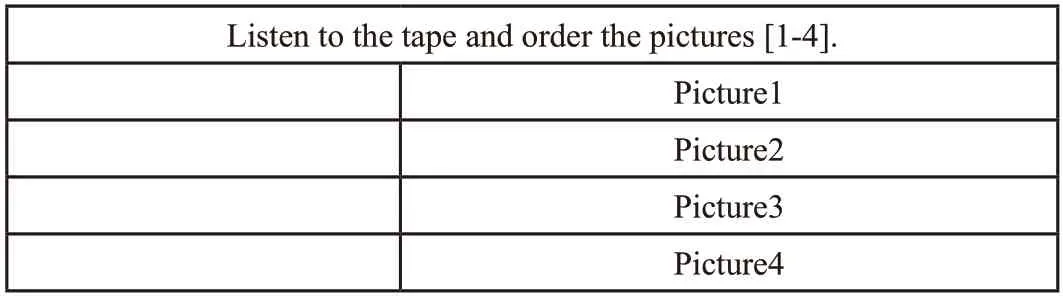

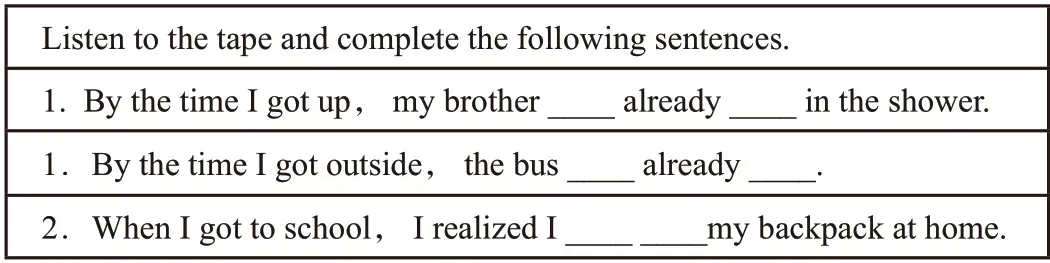

在這一教學步驟中,教師會通過介紹她的一個朋友給學生創造一個情境,告訴他們在朋友身上發生了意想不到的事情。然后,教師會準備一些磁帶,讓學生聽并完成練習。(表2和表 3)

表2 練習 2

表3 練習 3

通過教學步驟二,學生就會根據自己已有的知識開始思考,形成一個初始概念。同時,聽力技巧也可以得到提高。

教學步驟 3:獨立探索:引導學生主動思考。(10分鐘)

在這一教學步驟中,學生在老師的幫助下,在練習后進行獨立探索。最終,教師會讓學生自己分析,逐步形成概念框架,構建綜合知識。

在這一教學環節中,首先,教師要求學生練習90頁上的對話2d,這個任務的設置是為了激發學生在教師的幫助下進行探索。教師將給學生幾分鐘時間,通過提出一些提示性的問題來總結過去完成時的結構。在探究的過程中,教師的指導作用逐漸減弱,直至學生能自主探究。

教學步驟 4:協作學習:保證學生們的參與。(10分鐘)

在學生單獨形成概念框架后,教師要求學生分組檢查概念是否正確。在這一步驟中,教師寫下主題,讓學生根據自己的經歷用過去現在時完成一個小故事,進而讓學生分組,互相分享。他們可能會討論在故事中應該包含哪些要點,如何將自己所學的知識運用到故事中,如何使用正確的句子,如何使故事更有組織性。學生完成討論后,每組的代表可以說出自己的想法,然后讓學生獨立展示。因為老師和學生的幫助,學生可以更容易地完成它。完成展示后,學生可以學習如何正確使用過去完成時,如何描述他們過去的經歷。

展示任務完成后,教師布置一項任務:假設你是Mary,你會怎么做才能避免遲到?通過任務,學生可以完全自主思考。

教學步驟5:效果評價。(9分鐘)

對學習效果的評價,主要有學生的自我評價和學習小組對個人的學習評價。

(1)自我評價:根據教師提出的學習目標,學生可以根據自己來判斷是否達到了既定的目標。學生可以通過不同的方式來評價自己,如自己在小組內的表現,在課堂上是否掌握了單詞、短語和句子,是否提高了聽說能力。

(2)小組評價:在小組中,學生可以根據他們在小組中的參與度和組內表現互相評價。每個小組的組長可以評估小組的成員。

主要評估內容有:學生自主學習、小組協作和知識構建。這種客觀、及時的評價有助于學生對自身的認識和對知識的構建,可以幫助學生更好地了解自己,完成知識的架構。

在該教學設計中,教師更像一個指導者,而不是一個解釋者。教師不是直接告訴學生如何使用過去完成時,而是幫助學生自然地構建知識。

三、支架式教學在英語聽說課堂中的應用分析

本章將從教師的角色、課堂氣氛和學生的表現三個方面來論述支架式教學應用于英語聽說課堂中的優勢。

1.教師角色

在英語教學中,教師扮演著很多種角色。傳統的英語教學以培養學生的基本技能為目標,忽視了對學生綜合應用能力的培養,往往以老師為主導。但是,在英語聽說教學中,運用了支架式教學法,教師的作用就從講解者變成了指導者。在此模式下,教師不能像以往那樣對學生進行講授,相反,教師會為學生提供支架,學生會逐漸形成概念框架,師生之間可以達到有效溝通。在教學過程中,教師作為一個正常的群體成員參與教學,在一定程度上也是學生的合作伙伴。由于教師角色的變化,學生更愿意與老師交流,更愿意說英語。同時,運用支架式教學可以大大改善師生關系。

2.課堂氣氛

課堂沉默是教學中常見的現象。“課堂沉默是指學生在課堂教學過程中不主動回答教師的問題,學生與教師之間沒有明顯的交流和互動。課堂沉默分為主動沉默和消極沉默。主動沉默是學生在課堂上接受、分析和思考教師提出的問題所必需的組織部分。被動沉默是指學生在課堂上總是處于一種被動的狀態,不愿意表達自己的想法,這使得課堂氣氛毫無生氣[2]。”被動的課堂沉默不利于教師掌握學生的學習情況,不利于教師及時、有效地評價學生,也會挫傷教師的教學熱情。對于學生來說,被動的課堂沉默不利于學生全面運用語言的能力和發展。

然而,支架式教學應用于英語聽說教學時,可以通過學生的自主探索和小組成員的合作來激活課堂氣氛。活躍的課堂氣氛有利于學生放松,樂于與人交流。

3.以學生為中心

支架式教學是一種靈活的教學方法,就像在建筑工地上搭建的腳手架一樣,通過讓學生參與到任務中來學習新的技能。學生學習構建他們對新內容和新過程的理解,進而拆除搭建的支架,展示學生理解的永久結構。在教學過程中,學生自主探索,在教師的幫助下逐漸形成概念框架。學生是中心,老師是指導者。

結語

從實踐的角度看,支架式教學在一定程度上改變了傳統語言教學方法的弊端。教師通過對學生最近發展區的觀察,可以有針對性地提高學生的學習興趣和英語綜合應用能力。