項目式學習助力科技創新實踐能力挑戰賽備賽

◇朱 熠(廣東:清遠市清新區教育局教育股)

項目式學習就是在教師的支持協助以及耐心指導之下,把相對獨立項目交給學生自主動手、動腦處理,由學生負責推進項目實施到各個環節,通過完成項目任務,實現學習目標的教學方法。項目式學習是以項目為線索,以作品的制作為導向,以科學理論為核心,借助各類資源在一定時間內解決學習過程中遇到的真實存在的復雜問題,最終構建自身的知識系統的一種探究型學習模式。在這一過程中,師生通過互動協作的方式促進項目的完成,學生是學習的主體,項目活動由學生負責,教師起主導作用,以從旁協助、輔導的方式幫助學生完成任務。

2020年10月,筆者輔導學生參加清遠市清新區第七屆青少年科技創新實踐能力(小學組)挑戰賽,奪得了3 個一等獎,2021年10月輔導10 名學生參加清遠市清新區第八屆青少年科技創新實踐能力(小學組)挑戰賽,又勇奪10 個一等獎。本文以組織學生備戰這兩次比賽的實踐,談一談運用項目式學習助力科技創新實踐能力挑戰賽備賽工作的體會和經驗。

一、“紙的力量——橋梁結構承重”項目介紹

清新區第七屆青少年科技創新實踐能力挑戰賽比賽項目為“紙的力量——橋梁結構承重”,要求在100 分鐘內,三人一組,利用普通廢舊報紙、固體膠(得力20g)、透明膠現場制作一個紙橋梁結構模型(兩橋墩的跨度最近距離≧80cm,橋面寬≧15cm,橋梁厚度≦8cm,橋重量不超過1kg),橋梁中間自行放置承重物10 公斤(5 公斤的2片杠鈴片),在承重區域內,模型需承重5秒,在承重過關的前提下,橋梁輕者為勝。

二、做好前期準備,確定項目聚焦點

通過對清新區第七屆青少年科技創新實踐能力挑戰賽相關文件的解讀,筆者所在的項目組決定在四五年級的學生中選拔人員組隊參加比賽,各隊采取三人小組合作的方式進行。

第一步,項目組的指導教師引導各參加隊伍組內分工,查閱與橋梁結構相關的知識,構思設計合理的橋梁方案,了解并掌握相關的工程技術知識。然后,組織各隊伍進行組內交流與分享,讓各隊伍組內每個成員都了解各自所需做的工作、搜集的信息、掌握的知識、存在的疑惑與困難。在組內交流與分享中,能解決的問題即時解決,不能解決的問題請教老師幫助解決或者再分工繼續探究,從而整合形成各小組自己的相對統一的知識結構。這樣,既能提升學生動手實踐能力,又能增強學生的合作探究意識。

第二步,組織各隊伍集中進行交流、分享各自小組所掌握的信息和知識,進一步擴充知識面,拓展思維角度。同樣,在交流與分享中,其他組的知識和方法可以借鑒的就借鑒,剩下的那些不能解決的問題,就成為整個項目組都需要關注的焦點。

筆者所在的“紙的力量——橋梁結構承重”項目組的隊員們開始有些疑慮:1.用紙搭的橋,能承重10kg嗎?2.跨度80cm 以上,制作出的紙橋的重量真的能控制在1kg 以內嗎?帶著心中的疑慮,學生開始查閱相關資料,進入科學探究的過程。這個階段,科學的猜想與假設尤為重要,也為后期項目的實施指明方向。在經歷小組內分享和小組外交流的過程后,項目組關注點聚焦在使用材料和橋梁結構模型的規格上:報紙質地軟,卷起來改變它的形狀后,紙張的承重能力能否改善?蜂窩狀與竹筏狀的橋面設計抗壓性好,兩種設計何種更優?橋梁跨度80cm 以上,橋梁厚度8cm 以下,橋梁結構采用支架式結構還是拱形結構的效果好?如何優化減輕橋的重量?如何縮短制作時間?

三、開展項目活動,解決項目關注點

(一)項目的準備

1.環境營造

有意義的學習的發生總是基于特定的物質和精神環境的,項目式學習亦是如此。指導教師需要為學生提供必要的物質條件:學校的科技室作為創作橋梁的空間;制作材料為賽制要求的普通廢舊報紙、固體膠(得力20g)、透明膠及相關輔助工具;圖書。

此外,我們還提供了精神環境的支持,如創造平等、接納、尊重的環境,讓學生大膽、自由地表達自我。在真實情境下開展的有意義的項目學習,能幫助學生學習新知識,培養學生的自主學習能力,構建科學的認知體系。

2.劃分小組

本次項目挑戰難度較大,對學生的思辨、合作、動手等能力有較高的要求,通過與學生接觸,項目組選拔15 名學生(四五年級)并按照“組間同質、組內異質”的原則劃分三人小組,共五組。三人中組織能力強者擔任組長,每組均有學習能力強的成員以及動手能力強的成員,以實現組內成員優勢互補的目的。

(二)項目實操

1.模型設計方案

學生通過組內討論,首先確定紙橋的大體結構采用支架式結構,原因是拱形結構耗材量大,固體膠、透明膠的耗用遠遠超出額定的量。確定了紙橋的結構后,學生結合自身習得的橋梁設計知識創新性地繪制紙橋的草稿圖,教師適時解答學生繪圖過程中的問題,指導他們修改圖紙,敲定最佳的設計方案。

其中一組學生設計的紙橋是這樣的:首先,橋墩需要6 根長45cm、直徑1.5cm 的實心圓柱條,另外6 根長45cm、直徑6mm 的實心圓柱條用于橋墩加固;其次,橋面選用16 條報紙編成的1cm 寬的麻花辮;最后,兩橋墩連接運用2 根長45cm、直徑1.5cm 的實心圓柱條,2 根長45cm、直徑1cm的實心圓柱條。

學生此設計的靈感源于常玩的秋千,秋千的三腳支架很穩定,因此三腳架式能保證橋墩的穩定性,不易發生變形。橋面使用麻花辮纏繞,麻花辮的韌性非常好,放置重物不易被掰斷。

教師在輔導學生的過程中,肯定了學生有創意的想法,但也發現了其中存在的問題:麻花辮的韌性的確很好,但是它的抗彎曲能力對橋墩的要求很高,因此需要調整一下橋面設計的方案。經過與教師的交流和探討后,該組學生修正了設計方案。

橋墩:需要6 根長45cm、直徑1.5cm 的實心圓柱條;橋面:需要16 根長79cm、直徑9mm 的空心圓柱條,2 張報紙;橋墩加固:6 根長45cm、直徑6mm 的實心圓柱條;兩橋墩連接:2 根長45cm、直徑1.5cm 的實心圓柱條,2 根長45cm、直徑1cm的實心圓柱條。

改進后的方案是橋面設計成竹筏狀結構,我們都知道掰斷一根筷子很容易,但是掰斷一排筷子就很吃力。因此,把16 根空心圓柱條并排粘貼好,最后用報紙包起來固定好用作橋面,大大提高了其抗彎曲能力,增強橋的承重能力。

2.模型制作

方案在手,接著就是讓學生進入將圖形想法轉化成實物模型環節。組長明確紙橋制作的各環節,劃分好制作的任務,根據本組成員的情況進行任務的分配。以上文圖紙設計的小組為例:A和B負責橋墩和框架的制作,C負責制作橋面。在實際操作過程中,該小組遇到不少的新問題,如在組內成員的交流討論下,解決了橋面長度達不到通車效果的問題。學生在合作中制作模型時,容易遇到無法解決的難題,這時就需要教師實時了解或干預學生合作、相處的動態,讓學生保持完成模型的熱情和信心,直至紙橋模型制作完成。

(三)模型測試

實踐是檢驗真理的唯一標準。紙橋模型制作是否成功,最直觀的就是檢測它的承重能力。我們按照挑戰賽的賽制要求,讓每組學生對紙橋模型稍作調整后,進行測重與承重的量化檢驗。若測試成功的,則讓學生繼續探討“如何優化減輕橋的重量”以及“如何縮短制作時間”這兩個問題,并做好成果交流分享的準備。若測試失敗的,尋找失敗的原因,再修改設計方案并按要求制作模型。

(四)交流與分享

給學生設置交流與分享的環節,給學生表現、表達自我的平臺和機會。通過交流分享,組內、組間的學生感知他人的項目設計理念、處理項目實踐過程的各類問題的方式方法。一方面有助于學生找到自身存在的短板并加以彌補;另一方面有利于培養學生合作共贏和敢于創新的意識。

通過項目的規劃、實操、測試、交流與分享,項目組的關注點一個個地解決了。當然,肯定會存在一些解決不了的疑難雜癥,可以記錄下來繼續探究。

四、“紙的力量——橋梁結構承重”項目評價

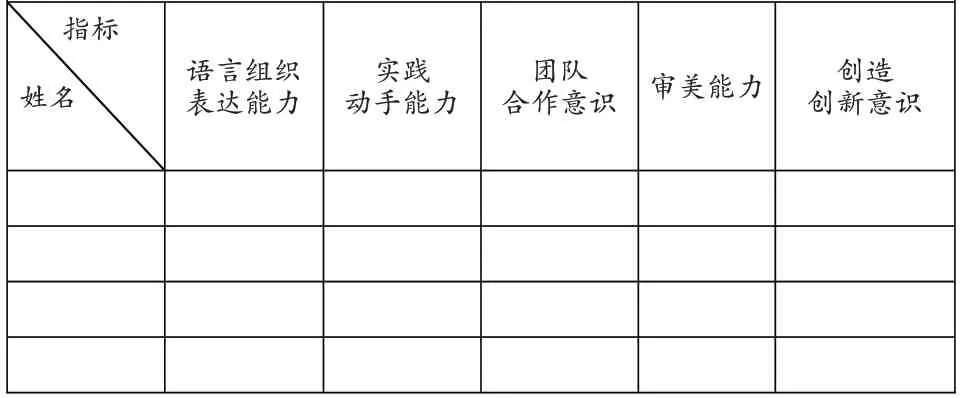

科創教育在注重學習結果的同時,更注重學習的過程。因此,項目式學習的評價方式應是多元的。本項目組的評價維度包括“對項目作品成果的評價”“小組成員在制作紙橋模型過程中的各項表現的自我評價”“教師對組長的評價”“教師對所有學生的評價”。為了方便研究,結合評價指標,筆者設計了以下四張評價表。

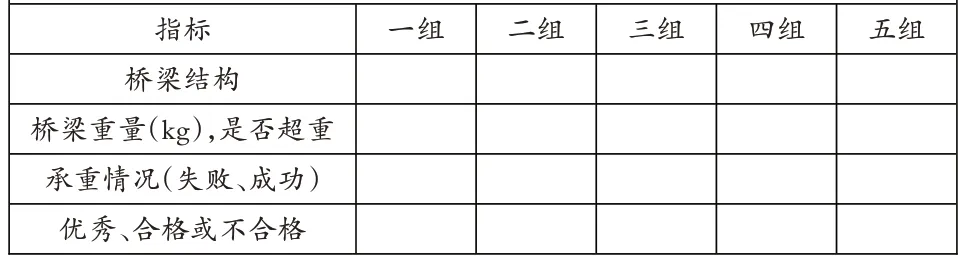

表一 紙橋模型評價表

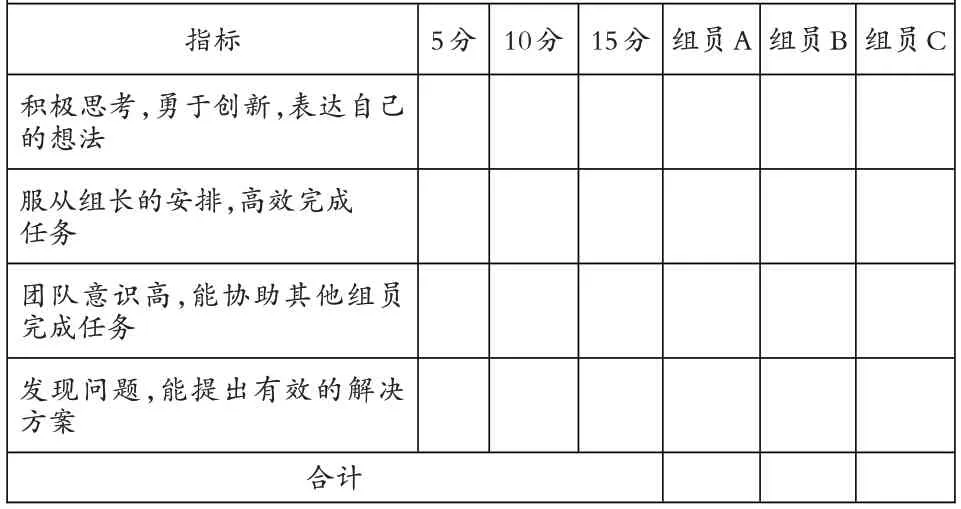

表二 紙橋模型制作過程自評表

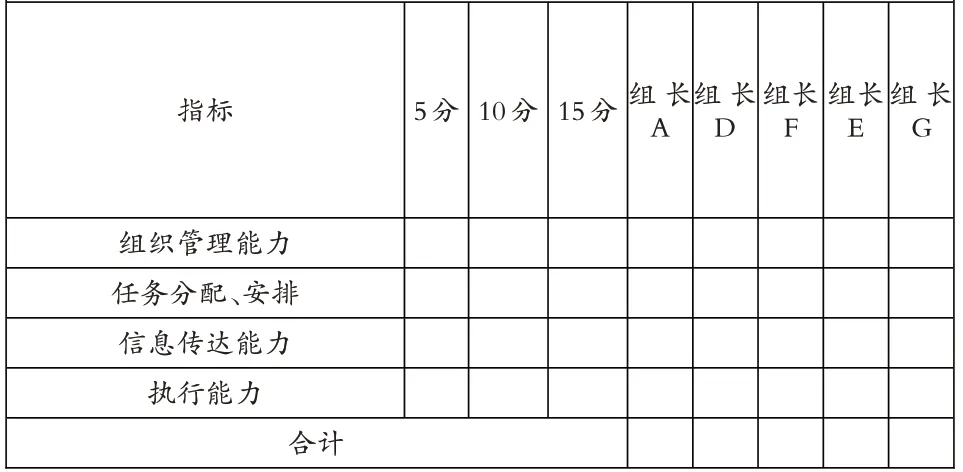

表三:教師對組長的評價

表四 教師對學生的評價表

時代發展的速度已經超乎我們的想象,我們已經步入“雙減”時代。學生有更多的時間去自主學習和探究。項目式學習活動的開展,不僅可以鍛煉學生的發散性思維能力、批判性思維能力、整合能力、動手能力、小組合作能力以及創造力,還可以激發學生主動探究科學問題,為學生的科學學習打好基礎。