有效處理評價信息 促進學生積極成長

◇董 蘭(江蘇:吳江實驗小學教育集團蘇州灣實驗小學)

曾經有數學學者這樣論述:“創新”是行之有效的數學學習中僅有的一條路,即學習者把所學的數學內容融入自己的生活去內化發現創新。教師的任務是引導和幫助學生進行這種再創造工作。如果教師能在教學過程中及時抓住有利時機,迅速有效地處理來自學生方面的評價信息,將對學生實現“再創造”提供正確的指引和有力的幫助。

一、處理評價信息的現狀及思考

評價是任何課堂的必要環節和要素,而相關信息的處理能力對教師而言也是上崗前必須習得的基本功。然而,我們要明白課堂是生成化的,如流水一樣不斷地出現這樣或那樣的變化和生成,很多新的評價信息處理問題也隨之出現。如何來解決這些課堂中的評價問題,值得我們深思。

教師在課堂實施過程中“功利化”,只關注學生拋出的評價結論,漠視了對課堂而言極為重要的學生評價信息產生的思維路徑追問。倘若教師忽略了這一點,學生就無法形成正確的數學學習方法觀。簡單地評價正確或錯誤并不能很好地解決數學問題,重要的是,幫助學生分析思考的方式是否正確。只有這樣,才能讓學生明白對在哪里或錯在哪里,以及怎么改正,而不會出現湊答案和答案正確而解題方式錯誤等烏龍事件。

在課堂教學中,缺乏豐富性的師生評價方式也是打擊學生學習主動性的重要因素。教師在教學過程中要密切關注學生情緒的變化,隨時靈動地變換評價形式;要用適切的評價手段展現和駕馭評價結果,讓評價的正面激勵功能最大限度地發揮出來;要極力照顧每一名學生數學學習尊嚴感和自信度。在教學中,教師不能忘記適切地正面激勵學生,激勵他們在學習數學的過程中不會因為偶爾的“跌倒”而一蹶不振。

教師在教學中急于求成,幾近“功利”。在預設中,漠視了課堂的生成特性,課前就準備好了學習任務單的所有內容,包括結果。按照教學流程先展示錯題,找出錯誤后,再展示標準答案。這樣的評價信息就存在片面性,不能面對全部學生,課堂生成也如一潭死水。

隨著社會的發展,學生獲取知識和信息的渠道越來越豐富,他們也有越來越多的生活經驗和知識基礎。教師既要保護學生的學習興趣,也要尊重學生原有知識儲備,更要抓住學生的即興生成,及時調整預設教案,讓學生自己說、自己動手,加深對知識的理解。只有這樣,才能讓課堂真正為學生的理解而教,為學生的創造而教,為學生的生長而教。

二、評價信息處理的要求

(一)處理信息要及時

小學階段,課堂時間被“禁錮”在40 分鐘,也就是說,學生要在這有限的時間內對所接受的數學信息進行理解、思考和表達。小學生獨立評價能力較低,教師要及時地處理評價信息,只有這樣,才能根據學生的實際情況設計出學生能做、易想、會說的教學活動,引導學生積極地探索、理解、運用新知,以及創造正確的信息。

以《認識面積》一課為例。教師在備課時為學生帶來了不少學具,意在引導學生通過實踐獲得不同的兩個長方形面積大小的比較認識。預想之中課堂氣氛應該會很活躍,學生能從直觀比較到借助工具比較,慢慢地有序選擇學具,最后找到最方便的比較方法。但實際教學過程中,發現學生興致不高,很多學生看到這么多學具,拿起一個就一路試下去了。當然最后的交流反饋也只能以教師講授為主了。活動開始后,當教師發現學生看到這么多學具無所適從的時候,要及時處理,調整教學預案。而不是按部就班根據自己的教學預案焦急地等待,浪費寶貴的活動時間卻收效寥寥。當時我在想:學生沒有經歷活動層層深入的過程,教師講授結束時,學生理解透徹嗎?其中的數學理念也是學生所“接不住”的,這樣的“擦肩而過”怎樣才能挽回呢?

(二)處理信息要準確

課堂上學生的思維火花如繁星點點,又如流星劃過一閃即逝。課堂中學生反饋的相關信息是衡量課堂上學生學習成效的重要參考指標。教師在課堂中要及時而又準確地處理好課堂中靈動的生成反饋信息,尤其是評價信息,它是學生在學習過程中找準思考課堂疑問的著力點和新舊知之間的紐帶的重要保證。

以《解決問題的策略》一課的教學為例。在鞏固練習時,我出示這樣一個解決實際問題:李阿姨4 小時可以加工12 個零件,照這樣計算,她加工240 個零件需要多少小時?獨立思考數分鐘后生1說:從條件想起可以先算一小時加工多少個零件,再算加工240 個零件需要多少小時,得到了多數學生的贊同。生2 說:我從條件想起先算240 個零件是12 個零件的多少倍,再算加工240 個零件需要多少小時,大家點頭表示贊同,我立刻表示贊許,但又面露難色地說:240÷12 我們沒學過,你會算嗎? 學生不服氣似的一下總結了很多種方法,有用乘法想的,有用24÷12添0的,有用÷3再÷4的……此時我豎起大拇指說:老師很為你們高興,不是因為你們會做這個數學題,而是你們已經學會了一種學習方法,遇到問題或者沒有學過的知識,可以轉化成用已經學過的知識去解決。

(三)處理信息要靈活

學生的多元性差異,導致他們在信息處理上出現多樣的方式,隨之而來的信息反饋也是五花八門的。課堂組織中,教師要善于抓住適切的時機充分激起學生的學習主動性,不要計較時間成本。要讓學生盡可能多地表達自我的理解,由此教師能夠更加準確地抓取其中有價值的指導時機和要素。

在課堂教學中,評價信息本身有復雜和多樣的特性。教師迅速、準確地抓住學生思維中的閃光點,并把它具體化,打破自己原有的教學預設環節,使得所有學生的思維不再局限在課本知識和教師預設的軌道中,而是延伸到數學方法上,這不正是數學最終的目的嗎?課堂上正確處理學生反饋的信息,積極發揮信息反饋的作用,要注意以下幾點。

1.刨根問底

在日常教學中,課堂目標的實現,不能成為課堂教學的終極目標,我們更應該關注目標實現過程中所呈現的過程性信息,特別是評價信息。因為基本形成的評價信息背后,蘊含著的數學思維、數學方法、推理過程等等,這才是解決數學問題的最終根本。在具體教學環節中,教師在下達評價“指令”后獲得的評價信息,要迅速在課堂上進行辨析歸納,挖掘這些信息背后所反映的學生能力發展的關鍵性要素。

在“長方形的周長”課例中,設計了“一個長方形由4 個長寬分別是8cm 和3cm 的小長方形拼接而成,求這個大長方形的周長”這樣一個問題。目的是帶領學生從本質上理解長方形的周長定義,從多元的角度進行問題思考。大部分學生在學習了長方形的周長公式后思維就固化了,只會想到先算長方形的長,再算長方形的寬,然后算周長這樣的方法。能夠駕馭不同方法的學生屈指可數,我相機出示:

方法1:8×4=32(厘米) 3×4=12(厘米)32+12=44(厘米)

學生一眼沒看出來,想了一會兒有的默默點頭。我指名弄清楚的學生到在黑板前演示,其他學生才豁然開朗:大長方形的兩條長由4 個8cm 組成,兩條寬有4 個3cm 組成,其周長即兩條寬加上兩條長。

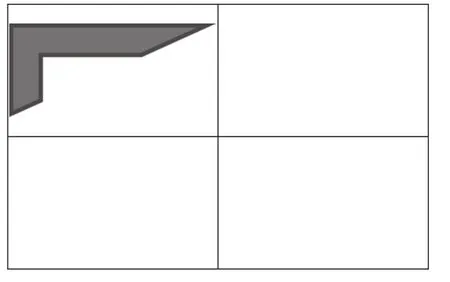

方法2:8+4=11(厘米) 11×4=44(厘米)

這時,有學生直接喊話:董老師,這個方法肯定不對啊,他用原來長方形的長加寬算出的是原來長方形周長的一半,然后又乘4,怎么肯定算的是大長方形的周長呢?這樣解答的學生上臺解釋:8 加3 算的是大長方形一個角的長度(如上圖),把大長方形的周長分成這樣的4 部分,所以11 乘4 就是這個大長方形的周長。學生發出了恍然大悟的驚嘆,周長即是長方形所有邊線的總長。此刻,掌聲自然響了起來……

本質概念的深入認識有時一節起始課是遠遠不夠的。在解決問題、運用拓展的過程反過來對概念進行深入解讀,也是學生對知識的一種再創造和再認識。

2.助力引導

多樣性是課堂教學評價的重要特性。教師首先要理性判斷和辨析課堂中生成的評價信息。當判斷出目標沒有完全實現時,就應該辨析這樣的評價表達是目標實現程度不夠,還是完全偏離學習方向的評價信息。然后要抓住問題的根源以點帶面地去化解,并能使學生創造出新的認識。

以《年、月、日》一課為例。在年月日練習課中設計了讓學生根據11月1日是星期一這個條件制作月歷,然后完成填空。校藝術節11月16日開幕,一共舉辦10天,11月()日閉幕。反饋交流時出現了2 種答案:11月25日和11月26日。我觀察到很多正確答案有擦改過的痕跡,說明學生是可以自己通過思考解決這個問題的。于是我組織了學生進行同桌交流,跟同桌說說你原來是怎么想的?為什么要改?很快,學生達成了共識,原來讀題后列式為:16+10=26日,然后在日歷上數了一下發現第10 天是25日,在確認后修改答案為25日。我立刻抓住時機追問:“那16+10=26 錯在哪里呢?”不用我說,學生已經迫不及待地在小聲交流了:是呀,就差一天,差在哪里呢?生A說:應該是15+10才對,因為第一天是16日,所以要從15日開始往下數十天。生B說:16+9也可以,因為從16日開始往下數的話只要再數9 天就可以了。生C 就總結了:16+10 錯在把16日重復算了,所以多了1 天。學生贊許的微笑告訴我,他們已經理解……我點點頭說:你們說得真好,以后我們遇到問題就要這樣去解決,不但要會改正,還要知道錯在哪里。只有這樣,才能真正理解題目的含義,厘清解題的思路,了解知識的內涵。

3.循循善誘

如果我們拋出的評價任務是主觀性問題,相應得到的評價信息反饋也必然是多元的,也有可能出現一些“特立獨行”的反饋。這樣自然生成的資源是最具課堂本真的資源,也是體現學生純主觀意識的教學資源,我們要緊緊抓住這些純粹的“獨特感受”助推課堂的實施演進。

面對評價信息,教師還應關注全班學生對這個信息的反應。教師要保持冷靜的頭腦,做出應對策略,一切都應建立在尊重學生、以學生為本的基礎上,圍繞預設的教學目標和重難點,抓住最佳時機發揮引領作用,促進全體學生積極發展數學思考。

總之,在具體的教學中,學生能不時審視自我的學習狀態,適時轉換適切的學習姿態,進而進行深度學習的唯一法寶就是不斷地評價和對評價信息的及時處理。課堂評價一方面能推動學生深入學習,轉化學習姿態,另一方面也是教師適時調整教學姿態的有效參考,以求得課堂的有效性。從教師的層面來說,必須系統化地掌握數學學科知識特征,心中要熟知學科知識的主要脈絡和主體架構,從而敏銳地捕捉到課堂評價信息中的關鍵加以處理,促進學生進行有效的深度學習。