我國文化情境下的管理會計創新研究

——基于海爾水式管理哲學小微組織的案例研究

范英杰 姜 研 呂 俊

1.青島大學商學院 2.中國建設銀行青島高新技術產業開發區支行

一、引言

2016年,財政部發布了《管理會計基本指引》,之后陸續發布了《管理會計應用指引》,掀起了管理會計應用的熱潮,但發源于西方受限于歐美文化影響的管理會計工具,在實踐過程中卻出現了一定程度的偏差。追溯管理會計的理論基礎,大多數都是基于西方文化情境構建的內容,導致管理會計工具應用呈現了“橘生淮南則為橘,生于淮北則為枳”的“水土不服”現象。池國華等指出,“我國企業在引進西方工具時走向唯外論的誤區,缺少結合自身實際的本土化改造與個性化設計……導致很多管理變革都無疾而終”。可見,管理會計工具在應用過程中可能會因為國家情境的差異帶來迥然不同的經濟后果,究其原因是管理會計應用在突出工具理性的同時更需要探究其文化制度的屬性,才可能發揮真正的作用。管理會計創新與國家經濟發展密切相關,我國目前已成為世界第二大經濟體,我國企業正在成為影響世界經濟發展的重要力量。管理會計作為一門實用性很強的學科,提煉我國情境尤其文化情境下的實踐并形成相應理論與方法,是提高管理會計學科有效性和科學性的重要途徑。正基于此,在堅定文化自信的環境下,根植我國文化情境開展管理會計的創新研究,發揮管理會計在提升企業價值創造中的作用,應成為亟待解決的問題。因此本文采用案例研究方法,展開我國管理哲學下海爾公司管理會計的研究,試圖探索我國文化情境下的管理會計創新。區別于以往研究,本文在以下方面有所貢獻:(1)基于我國文化情境,分析文化因素對管理會計的影響,探究管理會計工具創新問題,豐富會計跨學科的交叉研究領域。(2)以文化情境為切入點,提煉我國管理會計創新的工具并進行推廣應用,從而提升我國企業應用管理會計的有效性和適應性。

二、文獻回顧和理論分析框架

(一)文獻回顧

自20世紀初管理會計術語被提出以來,管理會計經歷了執行性管理會計和決策戰略管理會計的發展階段。作為反映社會經濟發展外部環境嬗變的管理會計,其理論基礎主要以經濟學、管理學及心理學作為理論來源:(1)以經濟學為基礎的研究,主要是依據委托代理理論等分析管理會計工具在企業中的作用及效果,以及依據契約理論分析成本管理及績效評價等。(2)以管理學為基礎的研究,主要是依據價值鏈理論分析全面預算及作業成本等工具,把管理會計工具與行業價值鏈進行縱向對比分析;據權變理論分析管理會計工具發展并進行排序。(3)以心理學為理論基礎,主要體現為行為會計方面,主張管理會計的人文化,強調管理會計要重視人的悟性和文化的影響。關于管理會計的創新內容,從關注成本控制、全面預算管理以及績效評價等單一工具逐漸轉入到工具的整合研究,將企業經營模式及戰略等進行整合,將全面預算和經濟增加值等進行整合;近年已有學者關注到文化對會計的影響,主要集中于文化對會計穩健性、會計準則國際協調、社會責任履行和企業過度投資等方面的影響。

從上述研究可以看出,學者們取得了大量富有洞見的開拓性成果,但在理論基礎方面,主要是依據經濟學、管理學及心理學理論,學者們也注意到管理會計研究需與文化結合進行研究,但缺乏基于我國文化情境展開的影響機理方面的深入研究。關于創新內容方面,從關注單一工具逐步過渡到整合分析,但研究主要集中于經營模式和某一工具方面,對于基于西方哲學帶有歐美“文化基因”的管理會計工具,在我國應用時如何根植我國文化情境進行創新尚需要進行進一步挖掘和深入研究。

(二)理論分析框架

以經濟學、管理學及心理學作為理論基礎構建的管理會計內容體系,一定程度上因為經濟學契約建立起來的制度不完善、管理學價值鏈擴展等問題,致使管理會計常常出現“南橘北枳”問題,這就需要探求更加適宜的理論依據,尤其需要考慮包括文化因素在內的非正式制度理論等來彌補理論的缺陷。非正式制度作為一個復合整體,包含文化、信仰、藝術、道德、習俗及作為一個社會成員的人所習得的一切能力和習慣,其中被命題為“制度之母”的文化一定程度上影響著社會政治和經濟行為甚至人類的進步。在社會學和人類學領域,文化常常被認為對人類行為具有決定性的影響,美國人類學家萊斯利·A.懷特曾指出“行為是文化的函數”,德國社會學家馬克斯·韋伯也提出文化價值系統決定了一個社會的文化心理。社會學嵌入性理論同樣強調任何組織的行動都是嵌入于文化和社會結構之中,美國社會學家馬克·格蘭諾維特也指出文化決定著個體的“自我利益”和“效用”,任何個人的經濟行為都是嵌入于文化社會關系之中。

實際上,構建管理會計理論范式的經濟學和管理學,也從未忽視企業所處文化環境因素的研究,尤其作為經濟學分支的新制度經濟學,一直強調制度是既包括正式制度還包括著非正式制度的合集。Douglas曾指出,“即使在最發達的經濟中,法律等正式規則在規范人們行為的總體約束中也只占少部分,大部分行為空間是由文化、倫理道德以及習俗等非正式規則來加以約束的”。管理學領域同樣強調文化影響著人們思維方式和心理習慣,威廉·大內指出文化會對管理控制工具產生顯著影響;Shelleman的控制杠桿理論也提出,控制系統包含信念系統、邊界系統、診斷性控制系統和交互式控制系統等,尤其信念系統將擴大和確定企業的機會空間,提高控制系統效率,并提出決策過程需要建立在一個包括信息系統、心理因素和人際關系等多維度的支撐系統之上。

根植于中華民族數千年文化中的企業管理行為,不可能不打上文化影響因素的烙印。體現在如下方面:首先,文化情境下形成的管理哲學影響著企業的戰略定位。一個國家的文化情境決定著企業的管理哲學,而管理哲學決定并引導著企業戰略的制定和選擇。如美國哈佛商學院邁克爾·波特所指出,任何企業戰略定位的第一前提是“要有一個獨特的價值觀”,個性鮮明的企業價值觀是制定企業與眾不同戰略的關鍵。美國《財富》雜志在扉頁上寫道:“沒有強大的文化,沒有卓越的企業價值觀、企業精神和企業哲學信仰,再高明的企業經營戰略也無法成功”。其次,管理哲學影響下的企業戰略決定了企業組織結構,組織結構影響著企業的管理會計。企業的組織結構會隨著戰略的變化不斷調整,而不同的組織結構需要管理控制系統作為載體,進而影響企業管理會計創新。換言之,管理會計作為企業價值測量的重要方式,必然服務于企業的組織結構,管理會計作為組織結構模式運行的重要載體,會受到不同文化情境下企業管理哲學的影響。只有基于本土文化情境所創新的管理會計體系,才能更好地適應行為人的心理認知結構,發揮管理會計參與企業規劃、決策、控制及評價活動,推動企業戰略規劃的實現。如W·H·紐曼等所指出:“作為以價值增值為目的的管理活動,管理會計具有明顯的‘專用性’特征,是一種嵌入社會學和管理學等知識體系的情境化過程。”每個企業的管理會計一定程度上都會受到自身所處文化情境的影響,文化情境下的管理會計創新機理如圖1所示。

圖1 文化影響管理會計創新機理

三、研究設計

(一)研究方法的選擇

現代科學發展史證明,科學方法是學術研究中思想和理論的生長點。管理會計作為會計與管理融為一體的學科,對其研究自然也要考慮方法問題。管理會計研究中已經形成了案例研究、調查研究、實驗研究以及實證研究等多種方法,本文選擇以案例研究為主,并輔以實證研究方法展開。

之所以選擇案例研究作為主要研究方法,是因為案例研究方法更具有現實有效性。案例研究通過深入企業實踐,對企業進行全面了解并進行總結,有利于將復雜抽象的問題具體化。在管理會計領域,從早期成本會計對大量紡織業、鋼鐵業等成本管理案例的總結,到后續羅伯特·卡普蘭和諾賓·庫珀提出的作業成本法等,都是通過對案例進行歸納提煉得出的研究結果。案例研究盡管無法如實證研究那樣將問題進行量化,但卻可以通過深入實踐客觀了解企業、對企業現狀進行全面把握。如余緒纓所指出的:“管理會計以‘現場為基礎的研究方法’,是一種值得大力提倡和借鑒的重要研究方法,否則,任何理論上的創造就成為‘無源之水,無本之木’了”。基于此,本文采用以案例為主的研究方法。

(二)案例企業的選擇

案例企業的選擇在案例研究中至關重要,本文案例企業選擇海爾集團,原因如下:(1)案例的典型性。海爾集團是我國本土企業發展的典型,創立于1984年的海爾目前已成為世界白色家電第一品牌,在全球設立了10+N創新生態體系、71個研究院、30個工業園、122個制造中心和23萬個銷售網絡。主營業務由生產電冰箱單一產品擴展為白色家電產品的研發、生產和銷售,并已從傳統制造家電企業轉型為面向社會孵化創客的平臺企業。無論是企業文化還是管理會計實踐海爾都一直走在前列,為學者研究提供了豐富生動的實踐素材,引起了研究者持續而廣泛的關注。“海爾文化激活休克魚”管理案例1998年和1999年先后兩次被收入哈佛案例庫,海爾通過自身文化和管理體系盤活被兼并的青島紅星電器廠和合肥電子廠案例成為管理學界的經典案例。2015年《海爾:與用戶零距離》的互聯網轉型案例又一次被收入哈佛案例庫,再次認證了海爾管理創新的世界級影響力。同時張瑞敏是我國卓越企業家的代表,因其獨特的管理哲學理念與組織變革上的卓越貢獻,連續兩次入選“全球最具影響力的50大管理思想家”榜單。(2)案例數據的可獲得性。由于地緣優勢原因,近年研究團隊對海爾進行跟蹤式研究,多次進入海爾企業進行觀摩和調查,保證了案例資料的真實性和完整性。

(三)數據來源與分析

案例研究需要數據支撐,互為補充又交叉驗證的“三角數據”是案例研究關鍵,本文采取多種方式搜集所需資料:(1)公開渠道。主要包括文獻資料、新聞資料、公司年報、官方網站及著作等。為使資料符合研究內容,精選了關于海爾的《張瑞敏的水式管理哲學及理論體系》等多篇文章,《張瑞敏談管理》《海爾價值觀》等多部著作,海爾企業文化中心編輯的《海爾人》等資料。(2)企業觀摩和訪談。企業觀摩主要是到海爾集團文化中心進行參觀,感悟“企業是人,文化是魂”的文化傳承;訪談主要包括半結構化訪談和調查,為保證調研的充分性,在調研前設計調研提綱,并就調研提綱與調研人員進行溝通。同時,研究團隊把多種來源的資料數據進行對比及交叉驗證。

四、案例剖析

(一)我國文化情境下的管理哲學直接影響著公司戰略和組織結構

文化因素影響著社會行為人的心理,因每個國家歷史等因素不同形成了自身特質文化,不同特質文化影響著人們的思維方式,歷經幾千年發展而從未中斷的中華民族傳統文化必然影響著人們的思想和行為。海爾在長期發展過程中,深受我國道家文化影響,道家以水論道的思想形成了海爾張瑞敏的水式管理哲學體系。水式管理哲學影響著海爾戰略方向及組織結構,形成了具有自主經營體、共創共贏生態系統和自組織等特征的小微組織,進而決定了海爾管理會計體系的創新。

1.“上善若水,靈變順勢”管理哲學下的自主經營體。《道德經》作為除《圣經》以外被譯成外國文字發布量最多的名著,其思想智慧很多都是以水為文化特質進行表達的。老子常以水為喻,認為道生萬物,提出水是道的物質原型。道家的“上善若水”“以柔勝剛”“道法自然”等概念都是水式管理智慧的體現,尤其“上善若水”更集中呈現了“水”作為萬物之本源的哲學底蘊。出自《道德經》第八章的“上善若水,水善利萬物而不爭,處眾人之所惡,故幾于道”,《道德經》第四十三章“天下之至柔,馳騁天下之至堅”,《道德經》第七十八章的“天下莫柔弱于水,而攻堅強者莫之能勝,以其無以易之”,都表達了人的至高品性應像水一樣澤被萬物,至善至柔能容天下,同時要順應時勢,能方能圓,曲直隨行。后來河上公在《老子〈道德經〉河上公章句》中將“上善若水”注解為“上善之人,如水之性”,表達了人的至高行為應做到如水一般,需要靈變順勢從而與外部環境相適應。

海爾很多管理思想來自于道家哲學,張瑞敏多次指出應學習《道德經》思想,將“上善若水”作為管理的基本邏輯,指出海爾發展應如水般要因勢而變,隨圓就方,因地制流。他曾提出“海爾是海,應以博大胸懷納百川而不嫌其細流,容污濁且能凈化為碧水”。海爾要不斷適應時代的節拍,不斷變革以適應外界變化的環境,企業要突破西方線性和確定性的管理思維,以靈活應變的水式特質進行管理。基于此,面對外部變化的環境,水式管理哲學影響下的海爾,進行了與復雜環境變化相匹配的動態變革,不斷地進行戰略調整和組織結構改變。水式管理哲學引導了海爾獨特而靈動的戰略轉型路徑,其他企業打數量戰,海爾打質量戰的品牌戰略;其他企業打質量戰,海爾打開拓戰的多元化戰略;其他企業打多元化戰略,海爾打走出國門的國際化戰略;其他企業打國際化戰略,海爾打全球整合資源的網絡化戰略。如張瑞敏所言:“沒有成功的企業,只有時代的企業”。隨著戰略的不斷調整,海爾的組織結構也在不斷地變革以適應其戰略的調整,為與全球整合資源的網絡化戰略相吻合,目前海爾的組織結構變革為自主經營體的小微形式。在小微組織內,海爾打破企業邊界走向平臺化,取消了復雜的層級關系,將數萬員工化整為零。小微組織內員工組合成靈活的經營單元,經營單元中的每個自主經營體像隨意分離又不斷變幻、聚合的水分子,每個自主經營體都變成“競單上崗,按單聚散”的動態合伙人或創業者。海爾的小微組織以獨立法人形式從海爾裂變而出,成為適應時代發展的細小單元。

2.“大制不割”管理哲學下的共創共贏生態系統。《道德經》第二十八章“大制不割”,原文為“知其雄,守其雌,為天下溪……樸散則為器,圣人用之,則為官長,故大制不割”,“樸”就是道,與道體合一,為政者不割裂事理,使萬物各遂其性,道貫通天地、不分不割,凡是順遂于道的行為和建制都必須是連接和系統的。《老子河上公注》中注解“大制不割”為“圣人用之則以大道制御天下,無所傷割。”《老子王弼注》中解釋為:“大制者,以天下之心為心,故無割也。”“大制不割”體現大道的體制應呈現渾然一體而非支離斷裂,強調世界的整體觀和系統觀。《道德經》第四十二章“道生一,一生二,二生三,三生萬物;萬物負陰而抱陽,沖氣以為和。”《莊子·齊物論》也申明“天地與我并生,而萬物與我為一”,道家認為無論是宏觀世界的宇宙萬物還是微觀世界的“道”均是統一的、完整的,主張世界整體系統的思想。

“大制不割”體現了水式管理的思維,因為水在流動過程中產生蒸發、降水和滲透等一系列不間斷的物理現象,形成了不可分割的循環系統。海爾將道家的整體思維融入管理,張瑞敏認為企業管理要遵循“大制不割”的系統觀,適應時代的企業應致力于打造共創共贏生態系統。企業管理要突破西方“原子”的割裂、分解認識的思維方式,反對“分而治之”,應將萬物視為同源一體,將企業活動中的各個參與方全部納入企業整體系統中共創企業的價值。張瑞敏多次強調“希望將海爾打造成為一個有機的生命系統,與用戶、供應商等同呼吸、共命運”。通過“大制不割”的整體思想,海爾創建的小微組織通過“人單合一”打造萬物互聯的生態系統,實現組織、用戶、員工與多方共同體的共創共贏,提升企業的聚合能力,從而實現共同體多方利益的最大化。

3.“無為而治”管理哲學下的自組織管理。《老子》第二十五章指出:“人法地,地法天,天法道,道法自然”,老子認為“自然無為”是“道”的本質特征。所謂“道常無為而無不為”,強調為政者在治理中持守“以輔萬物之自然而不敢為”原則,即不應把自身的主觀意志強加于百姓,做到“圣人恒無心,以百姓之心為心”,從而達到“無不為”效果。《道德經》第二章指出“是以圣人居無為之事,行不言之教”,強調為政者要依照“道”行事,做到“太上,不知有之;其次,親而譽之;其次,畏之;其次,侮之”,主張為政者要從前方的控制者轉變為幕后的支持者,以此達到“功成事遂,百姓皆謂我自然”的狀態。《道德經》第二章中指出“圣人處無為之事”,應循自然順應萬物本性,來達到“我無為,而民自化;我好靜,而民自正;我無事,而民自富;我無欲,而民自樸”的效果。道家學派代表人物莊子同樣提倡“無為而治”,《莊子·天道》指出“帝王之德,以天地為宗,以道德為主,以無為為常”和“帝王無為而天下功”,強調“無為”是為政者駕馭社會的最佳方法。

老子的無為思想,凸顯了“水式管理”的精髓。海爾將水式管理哲學思維方式融入管理,為員工搭建平臺,創建了具有員工創客化特征的小微組織。張瑞敏曾提出:“像老子在《道德經》里所說,最高的領導境界就是‘太上,不知有之’,海爾小微組織要通過去權威化、去中心化和無領導等方式使得其變成為政者的‘我無為’和員工的‘自為自治’的自組織狀態”。具體而言,海爾通過搭建小微的創客孵化平臺和客戶用戶化來驅使小微組織得以正常運轉。一方面是“自組織”的員工創客,企業啟動“無領導”模式的員工自我管理,通過搭建平臺將員工由企業所有權與經營權分離形式,轉變為兩權合一的動態合伙創業者。通過賦予一線員工最大的自主權和決策權,員工成為“人人都是CEO”的自我驅動體。如李海艦等所指出:“員工創客的自組織狀態,促使海爾每個員工各安其位、各盡其能、各司其職、各負其責”。另一方面是客戶用戶化,無為而治哲學理念下海爾倡導把顧客變成用戶,主張企業重視顧客體驗,把用戶變為終身用戶。海爾通過網絡化平臺讓用戶變成產品的設計者和生產者,用戶由產品接受者轉變為參與價值創造的終身用戶,張瑞敏指出“世界就是我的人力資源部,世界就是我的研發部”。在“無為而治”思想引導下,海爾員工和用戶的創造力被有效地激發,自主經營體隨即派生出具有活力的眾多小微組織,小微組織以共享和協作的方式進行技術、資金和需求的整合,企業的運營效率得以極大的提升。

概括而言,海爾水式管理哲學影響下企業組織結構的整體框架如圖2所示。

圖2 海爾管理哲學影響下的組織結構框架

(二)管理哲學下組織結構決定了管理會計體系創新

水式管理哲學影響下的海爾組織結構正在發生變革,作為支撐組織結構模式運行重要載體的管理會計必然也要隨之發展變化。謝志華等認為,價值創造的邏輯起點不同,管理會計所要提供的信息內容和提供信息的方式也必然不同。基于小微組織的管理模式,海爾對管理會計體系進行了創新,從傳統的損益表、資產負債表和現金流量表變革為小微組織的戰略損益表、日清表和人單酬表。

1.“大制不割”管理哲學下共創共贏生態系統的戰略損益表

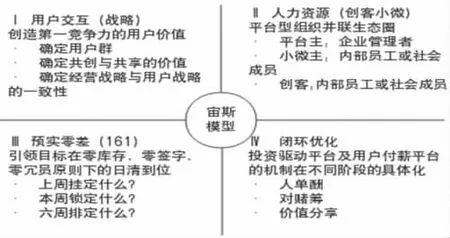

“大制不割”管理哲學下構建的共創共贏生態系統,在“我的用戶我創造,我的增值我分享”的共創共贏生態系統中,海爾的損益表不再是傳統只反映內部資源、有形資產等財務數字的報表,而是更多體現利益攸關方共創共享機制的報表。由此,作為海爾創造的適應時代變革、驅動企業轉型的新型管理工具——戰略損益表應運而生,戰略損益表主要從預實零差、人力資源、薪酬制度等方面驅動企業戰略目標的實現,如圖3所示。

圖3 海爾戰略損益表框架

從圖3可知,海爾戰略損益表是由四個象限所組成,第一象限為用戶交互,主要是從戰略層面明確與用戶價值共創共享的目標,明確企業與利益相關方的關系從商業博弈轉變為共贏價值最大化。第二象限為人力資源,主要明確為實現共創共贏的生態圈,企業組織形式分解為平臺、小微和創客,每個員工都具備創客精神的自主經營體。第三象限為預實零差的日清總結,主要為將每個員工預算執行過程中產生的收支整體狀況和差異進行及時反饋,做到日事日畢和日清月結。第四象限為閉環優化,主要是企業利潤要與利益相關方進行價值分享。在戰略損益表框架下,海爾進一步構建了共贏增值表。

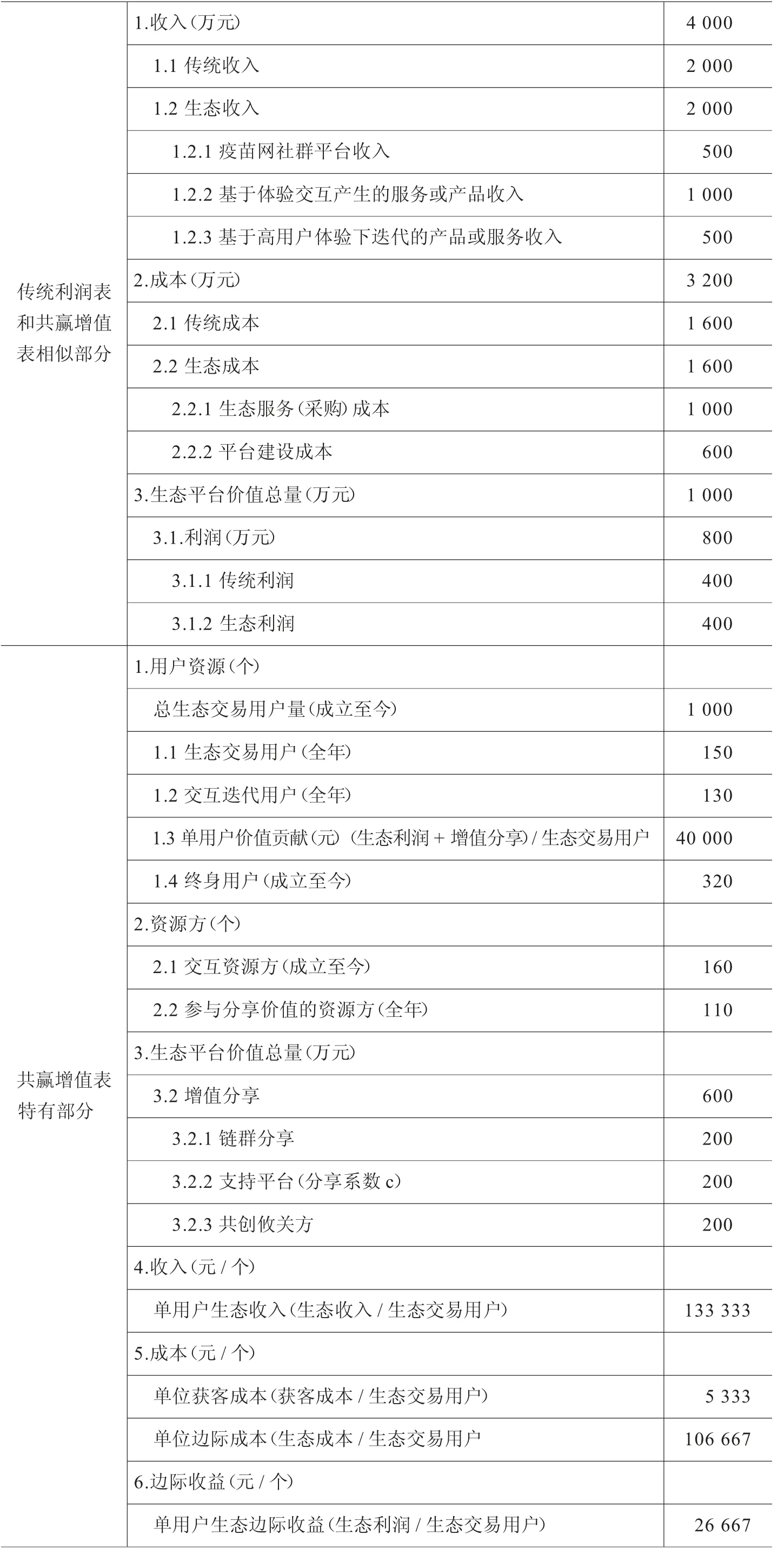

共贏增值表被美國管理會計協會稱之為第四張表,作為海爾內部使用的財務工具,目前正在被海爾生物等集團內的多家公司所采用。創辦于2005年的海爾生物,是海爾探索物聯網生態品牌戰略轉型的海爾子公司,公司提供覆蓋-196℃至8℃全溫度范圍內的生物醫療低溫存儲產品的同時,還為生物樣本庫、疫苗安全、血液安全、藥品及試劑安全等場景提供低溫存儲的綜合解決方案,海爾生物已建立了完整的小微鏈群。以2019年海爾生物的疫苗網為例,其共贏增值表與傳統利潤表對比如表1所示。

從表1可知,疫苗網傳統利潤400萬元的同時,還獲得了平臺上物聯網智慧疫苗接種解決方案的生態利潤400萬元;從增值表部分看到,作為珍貴資產的用戶資源也反映在表中,疫苗網平臺總生態交易用戶量為1 000個,包括當年的生態交易用戶150個、交互迭代用戶130個、終身用戶320個;共贏增值表還核算出生態平臺價值總量1 000萬元,包括鏈群分享、支持平臺和共創攸關方等所創造的價值量,所有攸關方實現的增值分享200萬元和傳統利潤400萬元、生態利潤400萬元一起構成了生態平臺價值總量;疫苗網生態平臺的單用戶生態收入為13.33萬元,單位邊際成本為10.67元,單用戶生態邊際收益為2.67萬元,其中單位邊際成本中包含的獲客成本僅為0.53萬元。從海爾生物疫苗網可以看出,共贏增值表與傳統損益表相比,由原來的以企業為中心改變為以用戶為中心,充分考慮到用戶和企業之間持續交互關系,由原來的內部封閉到用戶和資源方參與的全面開放,將自上而下的管控變為從用戶到用戶的循環生態模式,原事后由收入減去成本費用計算的利潤,顛覆為各攸關方參與的增值分享。

表1 海爾生物疫苗網的共贏增值表與傳統收益表對比

2.“無為而治”管理哲學下自組織管理的員工人單酬表

“無為而治”的小微自組織管理內,海爾將以往金字塔的正三角組織變革為倒三角型組織,搭建了員工創客平臺,組織內金字塔尖層的領導者轉變為接觸用戶的一線員工,領導由原來的指揮者轉變為資源提供者。在小微自組織內部,每個員工都要與用戶簽訂契約,全員契約模式使得企業內在的驅動力有效地被激發,引導企業整個系統都在圍繞為用戶創造價值進行運轉。

在海爾自組織內,如何通過管理會計工具引導并充分反映員工的個體價值,實現員工的自驅動,從而實現小微組織的目標,海爾是通過人單酬表的薪酬體系來實現自主經營體收益的,如財務平臺往來管理崗位員工(小微)某天的人單酬表,如表2所示。

從表2可知,財務平臺往來管理崗位員工的人單酬表清晰地

反映了報酬詳細內容,財務平臺往來管理崗員工所創造價值等于其完成賬戶管理收入、項目收入和增值收入的總和,賬戶管理收入是通過與客戶、供應商等零距離交互來獲得的,項目收入也細分為審核、關差、報表、檔案及項目等,增值收入來自于是否成功地防止了違規事項。人單酬表的重點是每個員工“單”,員工承接的每一單產生的價值與自身的薪酬直接相關,使得企業轉變了原來根據職務和層級獲取報酬而與企業創造價值無關的狀況。在每個自主經營體分享創造價值的基礎上,海爾按照競爭力將人單酬表進一步細化為分享、提成、達標、保本和虧損五個薪酬等級,如圖4所示。

表2 財務平臺往來管理崗位員工(小微)人單酬

圖4 人單酬制度薪酬等級

從圖4可以看出,在五個薪酬等級中,每個人依據等級表為用戶創造價值的位置來確定自身收入,從無法獲得月薪的面臨淘汰者到月薪、季獎和特別獎的行業領導者,員工據自身績效與企業整體目標的達成效果確定經營體的薪酬。海爾通過優勝劣汰的競爭機制把自主經營體的報酬與其為用戶創造的價值緊密連接,從而達到“我無為,而民自化”的自組織運行狀態。

3.“上善若水”管理哲學下自主經營體的日清表

“上善若水”管理哲學下,海爾提出要如水般不斷因勢而變,創建了自主經營體。為適應變革的自主經營體,企業需要通過全方位地對每個部門、每人每天所做的事情進行控制和清理,達到“日事日畢,日清日結”。海爾通過管理會計的日清表為自主經營體提供支撐,以海爾超級工廠為例的日清表如表3所示。

從表3可知,海爾超級工廠的工作目標按照6S、安全、質量、效率和產能分為五個類別,并在每個類別中再確定具體的工作目標。首先,海爾超級工廠每月都會就項目制定出具體的目標數值,如質量損失確定為零缺陷目標,并對實際目標和確定目標進行差異對比后,尋找目標達成比率并分析差距;然后對每個類別中的子目標進行實時控制,把每個方面的目標都細化分解到當日目標、今日實際和明日目標、當周目標,通過分析出現的問題并及時糾偏,尋找責任者的因素。最后,適時進行總結,如質量方面細分為質量日專題、短板突破、質量績效改善工作和質量氛圍營造四個方面,每日每周都需要就上述四個方面分析問題出現在哪兒,以及如何糾偏彌補。

五、結語

第一,管理會計創新是本土文化影響的產物。從海爾案例可以看出,根植于我國文化情境中的企業,其管理會計內容和行為受到我國文化因素的影響。基于“上善若水”管理哲學,海爾建立了自主經營體。在自主經營體中,海爾通過管理會計系統使得每個自主經營體清晰哪些行為是增值的,哪些行為會導致損失,從而實現企業與員工價值的“雙增值”。基于“大制不割”管理哲學,海爾創建了共創共贏生態系統。在共創共贏的生態系統中,海爾管理會計系統不再是傳統的只反映內部資源的系統,而是借助于戰略損益表直觀化的信念系統,增強了人們為用戶創造價值的感性體驗,為其自主經營體構成的企業組織提供有效的決策信息,從而發揮了會計在支撐公司組織變革和戰略實現上的功能。基于“無為而治”管理哲學,海爾建立了自組織管理。在自組織管理中,海爾通過管理會計系統建立了以員工為主體的管理模式。自組織主體以用戶共創價值為目標,以“單”的集群式專業化分工勞動量為基礎,建立起員工利潤中心,通過員工利潤中心的“量化分權”實現員工的自主運營、自負盈虧和超利分享。通過人單酬表,使得每個細化的利潤中心發揮了最大潛能,達到了“我無為,而民自化;我好靜,而民自正;我無事,而民自富;我無欲,而民自樸”的境界。

第二,基于我國文化情境的管理會計創新,更好地契合了企業管理的實踐。通過海爾小微組織的共贏增值表、日清表和人單酬表的管理會計創新可以看出,管理會計作為企業組織結構模式運行的重要載體,為海爾價值創造發揮了重要的作用。海爾通過共贏增值表以用戶為中心,充分考慮到用戶和企業之間持續交互關系,不僅包含了預實零差、人單酬等財務指標,還包含了活躍用戶、交互情況等非財務指標,涵蓋了多個價值創造來源,使得企業價值在用戶、平臺主、創客及合作伙伴之間等進行分配衡量,實現了從戰略到薪酬的匹配機制。海爾通過人單酬表的管理機制,打破了傳統科層制管理的束縛,以合作和信任作為員工彼此之間、員工與用戶之間的紐帶,以用戶為驅動力企業實現了用戶與員工“零距離”,驅使企業實現資產價值向人才價值的轉移。海爾通過日清表,對每個員工實際工作情況的每天匯報,提升了工作效率,員工在為用戶創造價值的同時實現員工的自我價值。總之,從案例企業可以看出,海爾正是運用了文化情境下提煉出的管理會計創新方法,才很好地指導了企業的管理實踐,同時也可以更好地在我國企業中進行應用和推廣。●

表3 海爾超級工廠的日清表