優環境·勇攻克·能持久·樂品評

——基于扎染藝術的幼兒美育策略研究

李銀香

(浙江省杭州市臨平區臨平第二幼兒園 浙江杭州 311100)

幼兒美育是根據幼兒身心發展規律、學習特點,借助美的事物,通過多種方式,使幼兒感受美、發現美、創造美的教育[1]。傳統藝術是千百年來勞動人們智慧的結晶,體現了中華民族的文化和審美情趣,不僅是“美“的事物之一,也是幼兒美育的題材之一。我們應把傳統藝術與幼兒美育有機結合,在生活與課程中,潛移默化地讓幼兒接觸傳統藝術,進行美的教育,激發幼兒的民族意識,在幼兒幼小的心靈中種下“美”的種子。

一、傳統藝術引進幼兒園后存在的問題

1.傳統藝術與班級整體環境:銜接不足,缺少亮點

【例1】僅存于美術區的傳統藝術

在班級的美術區里,美術內容、作品琳瑯滿目,左邊區域是剪紙,右邊區域是紙塑,中間是扎染,還有其他水墨、石玩、版畫、編織等。材料內容之豐富讓人目不暇接。但卻很少看到有傳統藝術內容自然地滲透于整體環境之中。

分析:僅存于專用美術區的傳統藝術,看似內容豐富,實則缺乏重點與亮點。過多的內容投入,幼兒很難在其中深刻接觸這些傳統藝術,與班級整體環境也不和諧。

2.傳統藝術與幼兒學習特點:背道而馳,缺乏趣味

幼兒的學習主要是在游戲和日常生活中進行的。幼兒美育也應是讓幼兒在游戲和玩的過程中學會感受其特色。但在實踐過程中,教師往往會忽視幼兒的學習特點。

【例2】剪紙坊中幼兒的對話

幾名幼兒圍著步驟圖在剪窗花,一邊剪一邊聊著天。可可說:“每次都剪窗花,都剪了好多次了,我下次不要來剪紙坊了。”樂樂說:“我也下次不要來了,我剪的窗花,老師從來沒給我貼上去過。”

分析:從幼兒的聊天中,我們可以了解,幼兒對剪紙慢慢地失去了興趣。剪紙坊只能是剪紙嗎?為什么要剪窗花?剪好的窗花可以干什么?如果在剪窗花的同時,加入玩過年的游戲,增加趣味,是否激發幼兒的興趣。

3.傳統藝術與幼兒美育理念:不甚相同,缺少美感

將要傳統藝術融入幼兒美育,應遵循幼兒的美育理念,注重幼兒對傳統藝術的體驗,從而感知、發現傳統藝術的美與內涵。不能單一地只求幼兒學會,忽略其情感和探索的過程。

【例3】陶泥活動:做茶杯

教師;今天老師教小朋友做茶杯,我們學習用搓泥條盤筑法來做茶杯。接下來,請看老師怎么做。

教師示范搓泥條,然后將泥條一根根盤筑起來,疊到合適的高度后杯身就完成了。

幼兒學習教師傳授的泥條盤筑法學習做茶杯,最后幼兒的作品大同小異。

分析:傳統藝術都有一定的工藝和技法,很多教師在教學時非常注重幼兒對技能的學習。在以上教學中,教師采用示范法讓幼兒學習做茶杯,教學方法單一,幼兒只聽命于教師的指令學習了泥條盤筑法,沒有領略傳統茶杯在工藝上的造型美、圖案美等特點。在將傳統工藝融入美育時,我們不能單一地只將技能給予幼兒,應通過多種方式讓幼兒感受其美感,并樂于嘗試自己創造美的作品。

二、基于扎染傳統藝術的幼兒美育優化策略

針對以上問題,我班在將傳統藝術與美育教學相融合的過程中,主要采用班級工作坊形式,把傳統藝術引入工作坊,讓幼兒在工作坊中盡情地玩樂、創作,深刻接觸傳統藝術,領略傳統藝術文化。

我班根據幼兒興趣,開設了一個“扎染工作坊”。扎染是我國民間源遠流長的傳統手工藝之一,屬于國粹級別的制染工藝,已被列入非物質文化遺傳。扎染作品那繽紛迷離的色彩、撲簌多變的紋理,會給人一種強烈的視覺沖擊,對幼兒具有強大的吸引力[2]。以下是我班“基于扎染傳統藝術的幼兒美育”優化策略。

1.優環境,營造幼兒美育“真”氛圍

環境是幼兒園教育的隱性課程,創設環境是開展藝術教育的重要手段之一。豐富的傳統藝術環境有利于美育的實施,幫助幼兒在耳濡目染中接受傳統藝術的熏陶,萌發對藝術的熱愛。

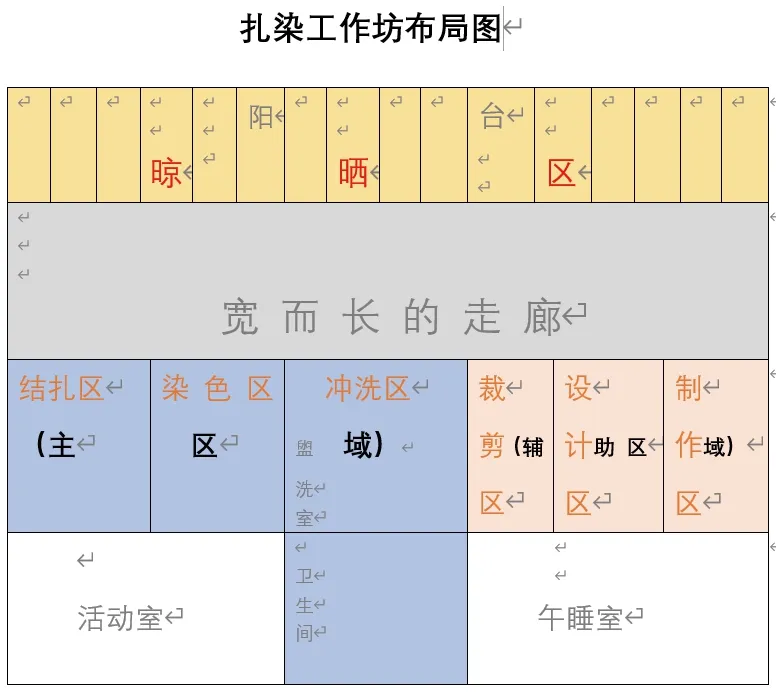

(1)依據扎染工藝需要,對工作坊合理布局

我園是一個蘊含美術特色的幼兒園,擁有多個美術工作坊,具有傳統工藝特色的工作坊就有“剪紙、編織、紙塑、水墨、陶泥”等。與其他眾多幼兒園不同的是,我園的工作坊不是脫離班級單獨存在的工作室,而是與班級緊密相連的,融于班級整體環境中的。

我班依據扎染工藝需要染色、沖洗、晾曬的特點,將工作坊(圖1)開設在了走廊上。寬而長的走廊給扎染工作坊提供了足夠的空間。工作坊里有多個區塊分割:主陣區是“結扎區、染色區、沖洗區、晾曬區”;輔助區域有“裁剪區、設計區、扎染制品創作區”。恰到好處地利用盥洗室作為沖洗區、陽臺作為晾曬區,既節約空間,又方便快捷。

圖1

劃分明顯的區塊,使得幼兒來這里的活動很具目的性。前期,幼兒在這里完成了哪個步驟,下一次幼兒會主動找到自己的作品,進行下一步的操作。扎染作品從設計到完工,往往不是一次游戲時間就能完成的。在熟悉了工作坊的環境后,幼兒來到這里從不會漫無目的,他們不需要老師提醒該做什么,而是會主動找到自己之前的作品,開始繼續未完成的工作。

(2)依據扎染作品特色,將扎染融于整體環境

扎染作品色彩變化多端,有的靚麗,有的淺雅,有的若隱若現,有的如夢似幻,將扎染作品融于班級整體環境,能夠更好地營造傳統藝術文化氛圍。

【例4】班級整體環境布置

在我們的班級中,到處可見幼兒的扎染作品:“娃娃家”里,窗簾、桌布、床單、靠墊都是運用幼兒的扎染作品布置的;“表演區”里,表演的服裝、頭飾,舞臺的背景也有幼兒扎染作品的融入;“小超市”里,隨處可見扎染制作的商品,扎染香包、扎染圍巾、扎染手帕,應有盡有。區域隔斷中,采用扎染布制作的掛飾進行隔斷。

在班級整體環境中,隨處可見的扎染作品、制品,營造出了淳樸、典雅的藝術文化氛圍,有效改善了扎染藝術與整體環境“銜接不足,缺乏亮點”的缺陷,讓幼兒在這“真”氛圍中感受扎染藝術的美。

2.賦趣味,建構幼兒美育“善”路徑

幼兒的學習是在生活與游戲中進行的,而傳統藝術有其工藝和技法上的特點與難點。例如,“剪紙”工藝美在剪之精細,難在剪之技巧如何達到精細之境界;“捏泥人”工藝美在捏之形象逼真,難在如何通過手法捏出栩栩如生的多種人物造型。扎染工藝同樣有其難點,只講究工藝和技法的教學不只單一,更加無趣,不符合幼兒的學習特點。如何使學習傳統藝術成為一件有趣而快樂的事,我們采取了以下策略。

(1)圍繞“扎”的難點,尋找適宜路徑

扎染,顧名思義就是通過“扎”和“染”兩個重要步驟完成,其中關鍵還在與“扎”,而“扎”的關鍵又在于必須扎緊,不然染料會滲透整個織物,而“扎緊”對于幼兒來說就存在一定的難度,因為幼兒手部動作還沒有發展成熟,其靈敏性和力量有所欠缺。我們通過以下方法來攻克“扎”的難點。

①材料更換,攻克難點

傳統的扎染在“扎”的環節,用的是棉線,但是棉線要打結,有的幼兒不會打結,會的幼兒在打結時會把好不容易繞緊的線給放松了。于是我們和幼兒一起思考用什么來代替。幼兒和我們一起尋找適合的材料:麻繩、茅根、內有細鐵絲的裝飾繩……在多次嘗試與探索中,孩子們決定用牛皮筋代替棉線,因為牛皮筋有彈性可拉伸纏繞、又不用打結。在尋找、更換材料的過程中,幼兒表現出了積極與快樂。

②方式簡化,賦予趣味

扎染的方式有很多:打結扎、夾板扎、縫針扎等。我們選用適合幼兒能力的方式讓幼兒進行實踐。例如,讓幼兒扎染出一朵朵花式的圖案,我們通過讓幼兒在里面裹珠子的方式結扎,我們還給不同的扎法取一個富有童趣又易于理解的名稱,“裹珠扎”“掃把扎”“糖葫蘆扎”等。在材料的更換、方式的簡化下,我們攻克了“扎”的難點。

(2)圍繞“染”的難點,探索不同路徑

“染”是扎染的另一重要元素。留白在于“扎”,而色彩的千變萬化來自“染”。

①玩色染色,感受色彩

“染”的方法也有多種,從色彩的數量上說,有單色染和多色染,從染色的方法上說有浸染、滴染、套色染、涂染等。在這個方面,我們主要從提供的工具上供幼兒自由選擇:喜歡單色的選擇浸染,幼兒可以直接把扎好的布浸入自己喜歡的顏料桶里,喜歡多色可以選擇滴染和涂染等方法[3]。針對不同的方法,我們提供不同的材料,染色桶、水粉筆、滴管、密封袋等,多元化染色材料的提供,讓幼兒有更多的選擇,他們在這里運用不同的工具進行玩色染色,感受色彩的千變萬化。

②勇于探索,領悟色固

“染”的另一難點是固色,起初為了安全起見,我們采用的都是冷染,但孩子在使用扎染日用品時發現了褪色問題,于是我們和幼兒一起探索固色方法。首先,我們鼓勵孩子與家長一起尋找資料,了解有哪些固色方法。在尋找中我們驚奇地發現,原來固色方法有很多。其次,我們選用安全的方法進行探索嘗試。如改“冷染”為“熱染”、在染料中加入食鹽、存入密封袋,延長染色時間等方法固色[4]。

在師幼共同探索中,我們依據扎與染的特點,從尋找材料、更換材料、趣味扎法、玩色染色、探索固色,賦予了傳統藝術于趣味,改善了傳統藝術與幼兒學習特點“背道而馳,缺乏趣味”的不足。

3.助持久,同享幼兒美育“美”作品

一門傳統工藝不是幼兒嘗試幾次后就能領會其奧秘與精髓的,需要長期深入地接觸、探究。如何讓幼兒對這一傳統藝術保持濃厚的興趣,能夠持續性地探究,創作出不同的美作品呢?

(1)激發興趣,追隨主題美美與共

我園各班的工作坊各不相同,但有一個共同的特點,那就是工作坊不是單獨的存在,它追隨著開展的主題在不斷地豐富與更新。

【例5】主題中的扎染藝術

春天是一個萬紫千紅的季節,在“春天”主題中,我們鼓勵幼兒運用不同的方式、不同的染料扎染表現春天的色彩。在“三八”節關于媽媽的主題中,幼兒給媽媽扎染圍巾。在“我長大了”的主題里,幼兒給自己扎染小手帕。在“我愛中國風”的主題里,扎染T恤,進行扎染T恤走秀活動。

追隨主題的更替,扎染內容也在不斷地豐富更新。每個主題中,幼兒會運用扎染進行不同的創作。在這過程中,幼兒對扎染的興趣愈發地濃厚,創作出了眾多的美作品,改變了單一教學,作品大同小異的不足[5]。

(2)持久快樂,依據學情各美其美

讓每個幼兒都能感受創作的快樂,是幼兒美育的重要理念。每個幼兒能力不同,愛好不同,如何讓不同能力的幼兒都能在扎染工作坊感受到創作的快樂呢?

【例6】多層次操作方法

我們通過“圖片步驟法”讓幼兒學習看步驟,并根據自己的能力選擇自己力所能及的方法扎染,學習自我學習;通過“重點提示法”,讓幼兒注意操作中的重點、難點,避免操作失誤,提高成功率;通過“民間藝人幫助法”,讓能力強的幼兒扮演“民間藝人”幫助能力相對弱的幼兒,讓每一個幼兒都能感受成功。

根據幼兒學情,我們提供多元化的材料與方法,以適應不同能力層次的幼兒。扎染因其獨特的工藝,每一件作品都是獨一無二的,所以每一次的扎染創作,都能給幼兒帶來新的驚喜。幼兒運用不同的扎染方法或者不同的染色方法,都能有不一樣的收獲,展現不同的美作品[6]。

4.樂品評,共建幼兒美育“和”樂園

讓幼兒擁有發現美的雙眼,也是美育的重要目標,在扎染工作坊中,我們通過不同的評價方式激勵幼兒相互欣賞,相互評價,從作品評價延伸至審美評價,促使幼兒擁有“發現美”的雙眼。

(1)互動式評價,共建“和”樂園

評價是美術活動的重要環節之一,激勵正面的評價能較好地激發幼兒對活動的興趣,促進幼兒的進步。評價有多種方式,大班階段,我們更多地采用互動式評價,讓幼兒通過自評、互評相互學習,取長補短。

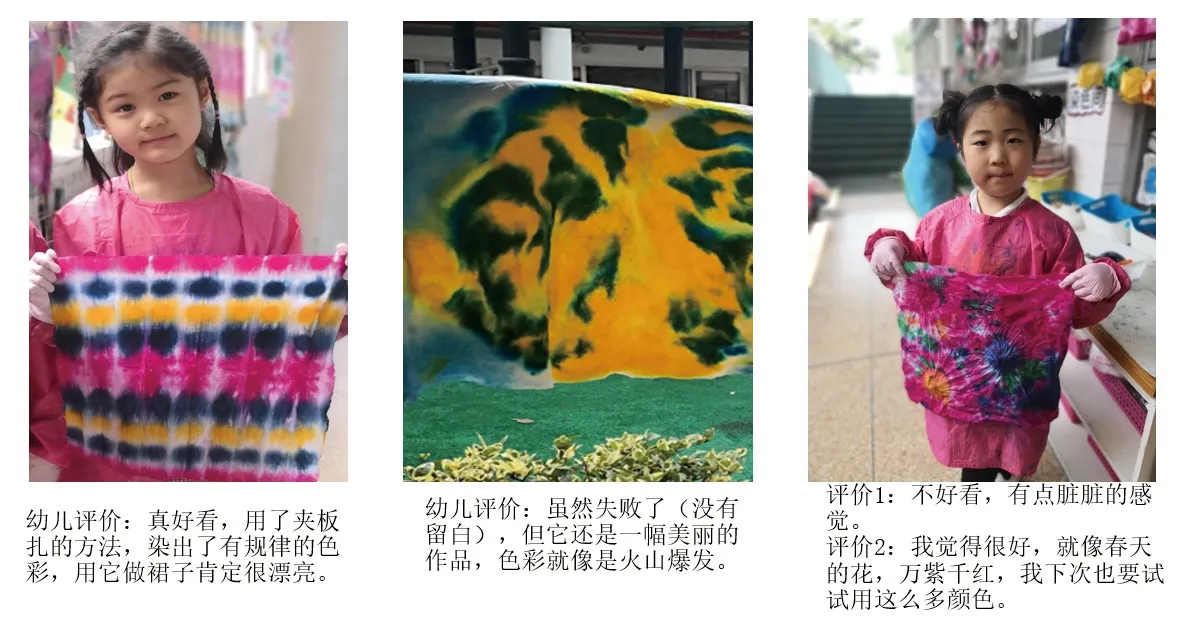

【例7】一次多色扎染活動后的評價

從上圖中我們可以看出,比如中間的作品,從扎染角度來說是失敗的,沒有留白,但是其色彩間的滲透與流淌產生了很美的視覺效果,同伴的評價使該創作幼兒化沮喪為開心,重拾信心。右圖的作品確實有點臟,但是能發現該幼兒在創作中大膽運用了“四種顏色扎染”。在開放互動式評價中,幼兒相互鼓勵,相互學習,和樂融融。

(2)可視化評價,促進“和”樂園

一般來說,評價都是在活動的最后環節,但因為扎染活動的特殊性,往往一個活動時間完成不了一件作品,所以我們經常會把評價放在活動結束后。大班幼兒有了一定的表征能力,為了讓幼兒能更自主地評價,我們采取了隨機性的可視化評價,鼓勵幼兒在自由活動時間,隨時隨地地對晾曬在走廊上或者展示在班級環境中的作品進行可視化評價。

【例8】幼兒對作品的評價

幼兒會用星星或者愛心的顆數來表示自己對作品的評價,用符號表示自己對該作品的理解。如上圖中我們可以看出,幼兒給了左圖的作品四顆星的評價,根據形象想象成小魚和嘴巴。右圖是五星評價,想象為小河與樹木。同樣,創作的幼兒也會用圖文并茂的方式在作品旁邊解釋自己的創作意圖與過程。

我們還通過微信,把幼兒的創作過程和作品通過視頻或照片的方式上傳給家長。看著孩子們認真創作的模樣,和一幅幅色彩靚麗,富有創意的作品,家長們都來點贊與鼓勵。

多元化評價中,幼兒學會了講述創作的過程與感受,學會了發現每一幅作品的亮點,學會了提出自己的建議,在“品評”中,他們相互鼓勵,共同學習與成長[7]。

結語

本文以“扎染工作坊”的創設為媒介,嘗試通過“優環境、賦趣味、助持久、樂品評”等策略讓傳統藝術融入幼兒美育,使幼兒在尋找與探索、操作與體驗中感悟、領略扎染藝術的魅力,為后續開展傳統藝術工作坊構建了新模式[8]。

幼兒美育不在于“教”,而在于生活中長期的“浸潤”。我們希望通過工作坊的創設,結合現代文化,有所創新地傳承傳統藝術,并將傳統藝術從工作坊,拓展到幼兒園、家庭生活以及現代社會文化之中,讓幼兒在傳統藝術的浸潤下,更好地去感悟美、發現美、創造美[9]。