基于地理實踐力培養的教學設計

——以“從水循環看城市內澇”為例

余雙燕 陳季根

(江西省撫州市第一中學 江西撫州 344000)

一、地理實踐力

地理實踐力是地理核心素養的重要組成部分,其主要是指在運用地圖工具、地理模擬實驗和演示、地理觀察和測量、地理野外考察和社會調查、生活中定位和出行等活動中,實踐能力與品質的綜合表現[1]。

二、培養地理實踐力的主要方式

《普通高中地理課程標準(2017年版)》中,強調“學生能夠運用所學知識和地理工具,在室內、野外和社會的真實環境下,通過考察、實驗、調查等方式獲取地理信息,探索和深度解決問題,具備活動策劃、實施等行動能力”。[2]

地理實踐力的培養需要以地理課程內容為依托。在課堂外,教師組織學生開展地理野外實習活動和地理考察活動;在課堂內,將身邊發生的生活現象引入地理課堂,既能實現學習“生活中的地理”,激發學生的學習興趣,提高教學效果,又能培養學生的創新思維能力和實踐能力。培養地理實踐力的主要方式有地理模擬實驗、地理宣傳展覽、地理制作、地理觀測、地理調查、研學旅行、地理繪圖、地理規劃等[3]。

地理實驗教學是一種直觀、形象的教學方法,它通過實驗的方式,展示人們認識和發現某一知識、原理的過程,揭示地理事物的分布、發展、變化規律。學生可以從中獲取理論知識,并提升實際操作能力。高中地理實驗包括課內演示實驗、課外實踐實驗、計算機模擬試驗、推理實驗等。其中,教師通過課內演示實驗,能夠形象生動地展示所學內容,有效地激發學生的學習熱情,提高其學習效率。

三、基于地理實踐力培養的教學設計——“從水循環看城市內澇”

1.設計特色

《普通高中地理課程標準(2019年版)》對水循環的要求是“對于給定的簡單地理現象,能夠正確分析水與其他多種自然地理要素之間的關系,解釋水循環的時空變化過程,分析人類活動對水循環的影響,培養學生人地協調觀,培養學生綜合思維能力”。本條要求突出了地理實踐力的培養。

本課圍繞學習內容,以發生在身邊的城市內澇現實問題設計情境,以更好地激發學生興趣,提高學生的專注度;采用問題探究、合作學習和科學實驗等形式,將書本知識與社會生活的有效結合;引導學生形成科學的人地協調觀,提高學生運用理論知識分析生活中地理現象的綜合思維能力和地理實踐力,從而培養學生的地理核心素養。

2.學科素養

(1)借助媒體資料,結合生活實際,了解和感受身邊的城市內澇現象,并深知其對生產生活的危害,培養區域認知能力。

(2)運用水循環原理,并結合模擬實驗分析城市內澇的成因,綜合分析人類活動對水循環的影響,培養地理思維能力。

(3)通過校園研學,更好地認識到人類活動對水循環相關環節的影響,進而共同探討解決城市內澇的措施,樹立正確的人地協調觀和科學發展觀。

(4)通過校園研學調查活動,了解校園小范圍的內澇,通過收集資料等途徑為校園建設獻計獻策,更好地培養地理實踐力。

3.教學過程

以“從水循環看城市內澇”為例,通過情境導入—實驗演示—知識講解—應用拓展四個教學環節開展并深入學習,培養學生的地理實踐力,提高其核心素養。

(1)情境導入。撫州日報記者的微信朋友圈被一場暴雨引發城市內澇的消息被刷屏了;展示撫州(筆者學校所在地)近期市政府官網公布內澇所造成的損失和新聞圖片等資料,從漁民、工人、司機、政府等不同群體角度分析內澇的原因、危害以及解決內澇的迫切性。

師:2021年5月22日,撫州迎來罕見暴雨,市區被洪水包圍,市民只能于家中“觀景城市看海”。請同學們認真觀察市區內澇情況,結合已有知識分析內澇的原因及其危害。

生:連續幾日的暴雨天氣,導致部分路面積水過多,淹沒道路,淹沒建筑,破壞城市基礎設施,甚至引起疾病傳播。

設計意圖:利用學生身邊發生的“城市看海”導入新課,可以快速地集中學生的注意力,提高學生學習和探究的欲望,使學生真正體會學習“生活中的地理”。以城市內澇為切入點提出設問,提高學生防災減災意識,培養學生正確的人地觀,提升學生的地理觀察能力和地理實踐力。

(2)實驗演示

師:同學們經過認真觀察與思考,基本能回答相關問題。那如果要驗證剛才的分析結果,可以采取什么方式呢?可以通過地理實驗證實。我準備了一些簡易的實驗器材,請同學們按照座位就近原則分成4小組進行實驗,一起來探究內澇的形成機制。

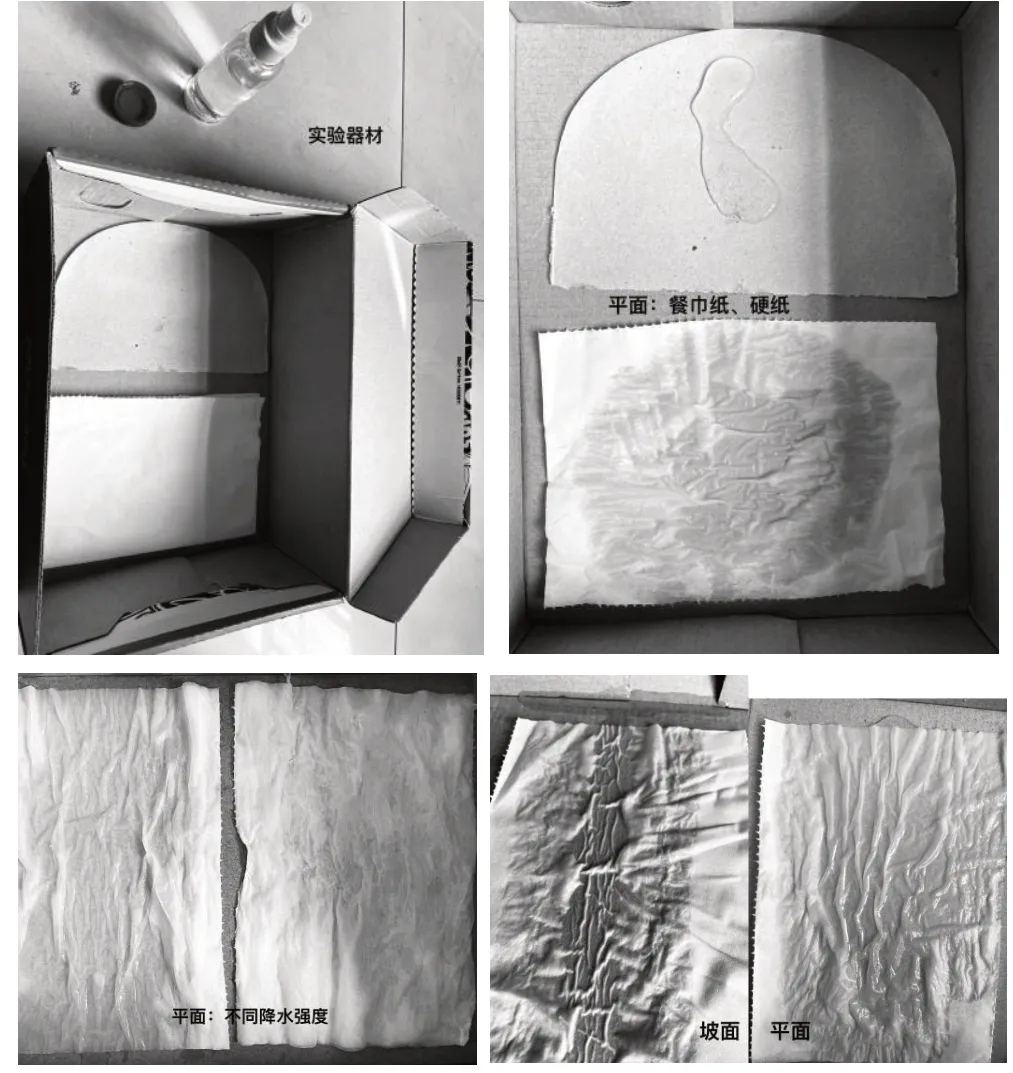

實驗器材:鞋盒、硬紙、餐巾紙、礦泉水、噴壺、實驗記錄本。

實驗分組:6人一組,分為4組,每組成員做好分工:2名實驗人員、2名觀察人員、2名記錄人員。

實驗步驟:

第一組:鞋盒平放,類似于一個平面,分別放置餐巾紙和硬紙,倒入等量的水,觀察紙上水量的多少。演示不同的下墊面對內澇的影響。

第二組:兩個鞋盒,分別平放和斜放,類似平面和坡面,倒等量的水,觀察紙上水量的多少。演示不同的地形對內澇的影響。

第三組:鞋盒平放,放置白紙,分別用噴壺和瓶蓋向其倒水,相同時間內,觀察水量的大小。演示不同的降水強度對內澇的影響。

學生活動:學生利用老師分發的實驗器材,分小組開展實驗,模擬水循環的下滲和地表徑流,分析內澇形成過程,最后總結相應結論。

設計意圖:學生自己動手操作實驗,可以激發學生求知的欲望與熱情,改變學生“被動聽”的學習方式。學生在實驗中觀察和發現地理現象及規律,有利于提升學生的行動意識和實際操作能力。同時,通過小組合作實驗,學生學會分工合作、共同探究,可以增強團隊意識和集體榮譽感。

(3)知識講解

師:對學生所展示的實驗過程、實驗結果進行歸納和評價,并以逐層遞進的假設形式對內澇機制進行理論講解。請各組代表解說實驗過程及結果。

第一組 平面:餐巾紙,硬紙

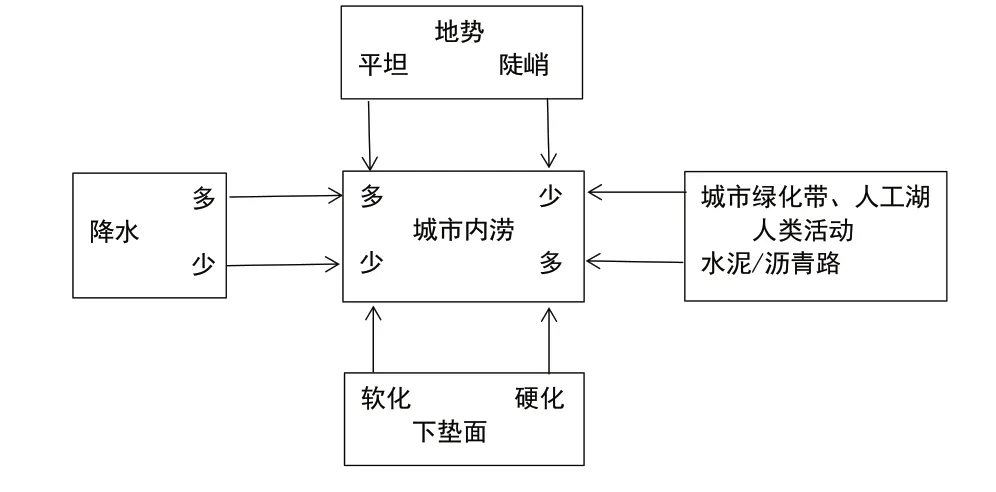

餐巾紙:水下滲明顯,未出現地表徑流。硬紙:地表徑流明顯,未出現下滲。解析:下墊面軟化(植被覆蓋率高),不易出現內澇;下墊面硬化(水泥/柏油路),易出現內澇。

第二組 餐巾紙:平面、坡面

平面地表積水量大,坡面地表積水量小。解析:地勢平坦,排水不暢,易積水成澇;地勢起伏大,排水通暢,不易積水成澇。

第三組 餐巾紙、平面:相同時間,不同降水強度

相同時間內,降水強度越大,地表積水越多。解析:相同時間,降水強度大,多暴雨,降水量多,易出現內澇;降水強度小,綿綿細雨,降水量少,不易積水成澇。

教師小結:從上面的討論中,我們可以歸納出城市內澇的形成原因:

設計意圖:教師以思維導圖的形式對城市內澇機制進行講解,可以補充分析因實驗器材有限而無法呈現的某些影響因子,糾正部分同學的不規范操作,推動學生將浮于“表面”的淺層感性認識逐步上升到深層理性認識。教師以各種設問的形式展開講解,可以提升學生的地理分析能力和思辨能力。

4.拓展應用

師:我們剛才講解了城市內澇的形成機制。接下來,我們以校園為例:①進行校園水循環現狀調查,了解不同下墊面與下滲和地表徑流的關系;②分析校園是否會出現內澇現象;③為創建環境優美校園設計方案(課前準備)。

生:校園植被覆蓋率高,出現內澇的地段很少。瑞璜樓、西校區門坡下、東門口、操場等地會有積水。究其原因有:地勢平坦易積水;路面硬化(柏油路、塑膠跑道)不易下滲,導致地表積水;低處坡腳,坡面的來水量大易造成積水;校園歷史悠久,地下排水設施不完善導致排水不暢而積水。

方案:建設海綿校園。鋪設透水磚;教學樓樓頂綠化;操場使用吸水透水材料,操場底部修建蓄水池;建生態樹池、雨水花園、完善校園排水系統[4]。

教師小結:我們的校園,被評為撫州AAAA級景區,生態環境良好,植被覆蓋率高,積水成澇的地方很少。但是校園改造工程:“白改黑”全面實現瀝青路,并拓寬了道路,加劇路面硬化,導致積水范圍擴大;教學樓前大樹移植,換上小灌叢,涵養水源效果還不夠明顯,導致部分地段積水;排水系統的不斷完善、升級,加大排水量,減少積水量。為了進一步減少積水內澇,我們學校正在努力,相信以后會越來越好!

結語

地理實驗實踐性強、探究性強,既能驗證課本理論知識,又能探索發現新知識。本文通過聯系生活、實驗操作、研學體驗的地理教學方式,能有效提高動手能力和實踐能力,提升地理實踐力素養。在日后的地理教學中,應充分發揮地理實驗的作用,既降低學習難度,豐富教學內容,又能活躍課堂氣氛,提高課堂教學效果。

例如,“模擬城市內澇”實驗活動的設計與實驗教學,有利于增強學生觀察能力、分析問題、解決問題的能力,激發學生對生態環境建設熱點問題的學習、理解與探究。但實驗值得改進,可以進一步引導學生改進與創新下滲實驗。例如,下墊面采用實物:草地和水泥地。從有限的實驗裝置中進一步創新與開發,提升學生地理實踐力與創新能力。

學生在校園進行調查的過程,就是鍛煉和提升調查能力,培養地理實踐力的過程[5]。首先,校園研學,學生第一次做這樣的調查,倍感新鮮、好奇,態度不夠認真、嚴謹,沒有將其當作是學習的重要內容。其次,學生在調查過程中,缺少老師的指導和陪伴,任務完成的質量不高。校園的空間尺度很小,在研究問題時受到的人類活動干擾較大,分析結果不夠全面。教師以后要擴大區域范圍,引導學生更好地去應用和驗證所學的原理知識,從而逐步地建立地理學科的分析方法。