修武縣旅游專線廢棄礦山地質環境問題及治理措施研究

高歡,孟飛,黃繼超,吳威男

1.河南省地質礦產勘查開發局第二地質礦產調查院;2.河南省地質礦產勘查開發局第二地質環境調查院

一、研究區概況

研究區位于河南省修武縣洼村與當陽峪村之間,緊鄰云臺山世界地質公園。地理坐標為東經113°14′30″-113 ° 22′06″,北緯35°16′24″-35°22′42″,總面積29.42hm2,合441.3畝。隸屬于修武縣西村鄉。研究區屬溫帶大陸性季風氣候區,四季分明,夏熱多雨,冬冷少雪,春季干燥多風,秋季清涼干爽。年平均氣溫為14.5℃,年平均降水量為563.7mm。區內無地表水體,但是在暴雨條件下較易形成沖溝發育導致洪澇災害,平時干枯。

二、地質條件

(一)地形地貌

研究區位于太行山南麓構造剝蝕丘陵區,總體地勢北高南低。山體呈渾圓狀,山脊線圓滑,山坡較為平緩。受采礦活動影響,區內廢棄采礦邊坡較陡,高度約20-90m,坡角為70o-85o,區內溝谷較深,巖石裸露,植被覆蓋率低。

(二)地層巖性

研究區內主要出露奧陶系上馬家溝組厚層沉積狀灰巖、白云質灰巖、泥灰巖等,主要在山坡上帶狀出露。下部為薄層狀砂礫巖、含礫白云巖及黃色鈣質頁巖,底部為灰黃色泥灰巖,中部為灰黑色角礫狀灰巖、巨厚層狀白云質灰巖夾薄層狀泥質灰巖;上部為巨厚——厚層狀灰巖夾薄層狀白云質灰巖及泥質白云巖,總厚度大于20m。該層位為以往露天采礦活動的主要開采層。

(三)水文地質

根據地下水的賦存條件可將研究區地下水分為松散巖類孔隙水、碎屑巖類裂隙和碳酸鹽巖類巖溶裂隙水三種類型。區內含水層巖性為奧陶系中、下統和寒武系上、中統灰巖,總厚度在900m左右。被石炭、二疊和第四系地層覆蓋,呈埋藏型,以徑流補給為主,人工開采為主要的排泄方式。

(四)工程地質

根據研究區的地層及其工程力學性質可劃分為中厚層稀裂狀堅硬巖溶化灰巖組,巖性主要為奧陶系厚層狀灰巖、白云巖和頁巖、泥灰巖等。其中灰巖和白云巖的巖性堅硬且完整,節理裂隙發育、巖溶發育中等,頁巖層屬性脆,浸水后軟化。

(五)地質構造與地震

研究區區域構造屬太行山復背斜的南翼,區內斷裂褶皺構造不發育,巖層呈單斜狀產出,傾向約178°,傾角9-11°。其內部未發現斷裂構造及破碎帶,附近主要斷層為趙莊斷層、九里山斷層。

此外,勘查區地震反應譜特征周期為0.40s,地震動峰值加速度為0.1g,地震基本烈度為Ⅶ度,屬較穩定區。

三、礦山主要生態環境問題

(一)土地資源破壞

根據實地調查得出,研究區范圍內無村莊分布,周圍涉及的村莊有當陽峪村、洼村等2個行政村區域,總面積約0.22km2,大部分土地為裸地和采礦用地(圖1)。礦山開采對土壤環境造成了嚴重的破壞,致使大面積基巖裸露的采坑和隨意堆放的棄渣改變了原來的地貌景觀,破壞了原有的林地,使得部分原生植被遭到嚴重破壞,項目區內大面積林地變成裸地,土地荒漠化嚴重,導致項目區可利用土地資源減少。同時,由于土地肥力嚴重衰退,涵養水分能力差,導致苗木生長困難,林草地質量下降,自然災害加劇,沙塵暴頻繁,大雨會導致嚴重的水土流失,項目區內生態難以為繼,加之地下水徑流條件的改變,使得坡腳部分耕地、耕作、灌溉困難。露天采場和高危邊坡對項目區土地資源造成了嚴重損毀,采礦產生的廢渣壓占并破壞土地資源。

(二)地質災害及不良地質現象

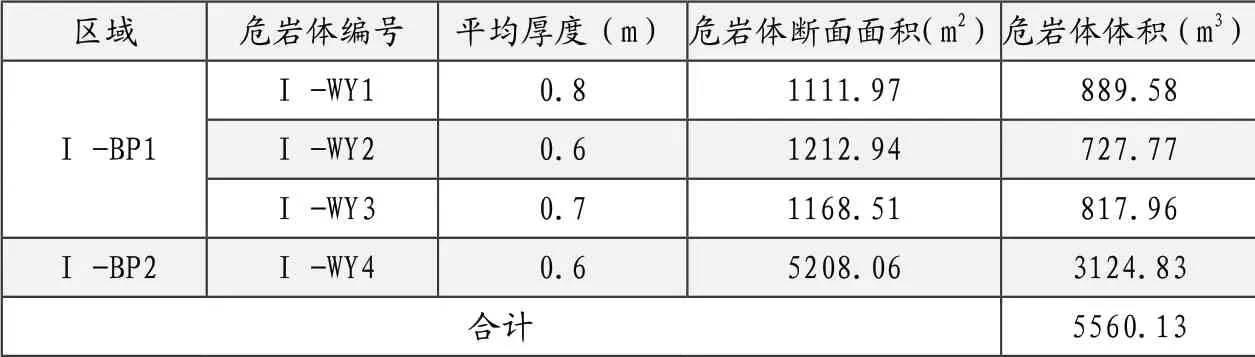

經過現場調查發現,現有的地質災害主要是崩塌,由于無序開采,致使采礦邊坡具有高度大、坡度陡的特點,加之受自然風化與人工擾動(爆破和開挖)的影響,采礦邊坡的巖體節理較發育,程度從弱風化至強風化不等,巖體破碎、松散,在長時間自然風化條件下或極端工況下,容易引發崩塌地質災害的發生。根據調查危巖體主要存在于Ⅰ-BP1、Ⅰ-BP2,這兩個邊坡巖體破碎,邊坡高度5-86m,高差大,坡度70-85°。節理裂隙發育,穩定性較差。(見表1)

表1 危巖體的基本特征

(三)地形地貌景觀破壞

根據現場調查,共發現渣堆5個,其中當陽峪Ⅰ區發現較大的渣堆2個,洼村Ⅰ區發現較大的渣堆1個,洼村Ⅱ區發現較大的渣堆2個。現分述如下:

(1)當陽峪Ⅰ區發現較大的渣堆4個,平面面積221-1237.89m2,高度為1-5m,體積331.49-1856.90m3,呈圓形或不規則狀,分布于研究區山坡、采礦平臺等處,渣堆上無植被、雜草和灌木。

(2)洼村Ⅰ區發現較大的渣堆1個,平面面積為776.53m2,高度1-2m,體積931.84m3,呈不規則狀,分布于山坡,渣堆上有少量植被、雜草和灌木。

(3)洼村Ⅱ區發現較大的渣堆2個,平面面積112.91-400.64m2,高 度1-3m,體 積56.45-801.28m3,呈不規則狀,分布于山坡,渣堆上有少量植被、雜草和灌木。

(四)采礦平臺

由于研究區內采礦活動的長期運營,致使研究區內形成了數個礦業活動遺留下的采礦平臺,其中當陽峪Ⅰ區由于歷史開采活動形成采礦平臺2個,洼村Ⅰ區由于歷史開采活動形成采礦平臺2個,洼村Ⅱ區由于歷史開采活動形成采礦平臺3個,現分述如下:

(1)當陽峪Ⅰ區由于歷史開采活動形成采礦平臺3個,面積4944.29-14381.74m2,呈不規則狀,高程介于189.7-222.7m,植被稀少,邊緣少量生長雜草和灌木。

(2)洼村Ⅰ區由于歷史開采活動形成采礦平臺2個,面積3496.10-6839.78m2,呈不規則狀,高程介于257.3-267.2m,植被稀少,邊緣少量生長雜草和灌木。

(3)洼村Ⅱ區由于歷史開采活動形成采礦平臺3個,面積3192.63-17970.68m2,呈不規則狀,高程介于238.7-253.0m,植被稀少,邊緣少量生長雜草和灌木。

四、礦山地質環境治理措施

(一)治理原則

地形地貌景觀恢復以消除崩塌等隱患為主、因地制宜、因災設防、重點突出。以生物措施為主,工程措施為輔的原則,因地制宜、科學規劃、注重效益,進行分區、分段治理,確定可行的治理方案,有效利用廢棄碎石、渣土為施工原材料,既經濟又美觀還可適宜當地環境的藤、樹、灌、草相結合立體綠化系統,道路可視范圍內地形地貌景觀破壞區,種植高大的喬木如側柏、椿樹等,盡量恢復原始的地形地貌。

(二)治理措施

通過對研究區實施危巖清除工程、整平工程,消除或減弱區內威脅施工安全的地質災害或不良地質現象;實施廢渣清理、采場平臺平整工程,對能夠自然恢復的區域優先進行自然恢復。通過覆土工程、植物綠化工程的實施可以有效恢復采場平臺的地貌景觀、林草資源、生物多樣性,進而改善研究區生態環境、提升土地資源的利用價值從而達到生態環境修復的目的。

1.地質災害治理

主要采取定點人工清除或機械清除,由于危巖清理施工難度較大,施工作業應特別注意安全,在機械能走到位的地方,便采用機械進行清理,機械無法清理到位的地方,再采用人工清理的方式,對已出現裂縫或有崩塌跡象的危巖部分應徹底清除,而對于巖石相對較完整的危巖體,應確保靠近斜坡附近沒有大的與斜坡平行的裂隙,為了減少對邊坡的擾動,機械削坡必須預留適當的保護層,然后由人工進行清理,邊坡清理時應注意保護其他原生地形地貌與植被,不能產生二次環境破壞。清理危巖體后將石渣,回填至平將地表整平,就近推運土料回填,厚度小于0.8米時直接進行平整壓實,厚度大于0.8米時,按厚度0.8米分層回填,自卸汽車卸料應呈梅花狀,卸料應保持一定的間距,避免平整后厚度大于0.8米,對料堆采用推土機推平配合重車進行壓實。此外施工時應設置警戒線并安排專職安全員對現場的施工安全進行監督,安排測量員對危巖體、邊坡進行變形監測。

2.土地平整

以1:1000的實測地形圖為底圖,采用方格網法和邊坡放坡土方計算方法得出每個區塊的挖、填方量(方格邊長為5m)。計算得出該區工程總挖方量55145m3,總填方量52865.96m3,多土石方2279.04m3。回填次序總體上按照分段同時施工作業的次序展開,各施工段由中心向兩側推進,深坑到淺坑、自下而上、逐層回填,先填深度較大部位,每次回填的厚度應控制在0.8米以內。最后用履帶式推土機運料攤平、碾壓或壓實至設計標高后,進行推填壓實度指標檢測。具體施工過程中應將大石塊均勻地墊在其治理區底部,回填土石粒徑從下至上依次減小,并進行相應的分層壓實工作,宜采用挖掘機、推土機機械等重型施工機械進行碾壓,壓實系數為0.9;為避免雨水沖刷地表,可在匯水位置設置若干土溝或擋土埂。

3.生態工程

生態工程應遵循綠化前應清理各種塊石、廢渣,平整場地,填土,根據各樹種的生長習性設計樹間距,平面按梅花形放線(樹坑中心位置),放線時應注意縱橫成排,先經風化,再往樹坑回填種植土,同時回填相當數量的有機肥做基肥;挑選長勢良好、無明顯病蟲害、機械損傷、樹形較為端正的幼苗同時符合其設計尺寸要求的苗樹,起苗過程中應做到盡量少傷其根系部分,運輸時應注意保護樹苗不受碰撞,栽植時間應根據樹木的生長習性和當地氣候條件,選擇春季或秋季進行,樹穴開挖時挖坑挖槽的位置要準確,坑應根據根系、土球大小、土質情況而定。同時,應對樹穴找準位置,以所定位置為中心按規定坑徑劃一圓圈作為刨坑的范圍;挖坑時應將表土與底土分別放置,如土質有好有壞亦應分開堆放。

堆放位置以不影響苗木栽植為宜,刨坑到規定的深度后在坑底填土。此外,栽植時保持苗木樹干垂直,樹冠對稱平衡,根系舒展,填土應分層壓實。苗木的養護期應不小于12個月,苗木栽植后,24小時內及時澆水一次,澆水量不少于60kg每株,之后根據土壤墑情和樹木生長周期定期澆水,澆水量500g/株·次。

栽植側柏:在對平臺覆渣、整平后,在I-Pt1、I-Pt2栽植側柏,帶土球(300mm),樹高1.2-1.5m,胸徑1-2cm。株距、行距均為2m,錯落布置,共需要栽植側柏5915株。

撒播草籽:對平臺內和自然恢復區播撒草籽,草籽構成有剪股穎、高羊茅、矮生百慕大、狗牙根、結縷草、早熟禾等,總播撒面積約為2.86hm2、其中平臺綠化面積為2.37hm2、自然恢復的面積為0.49hm2。

五、結論

當今社會,隨著人口的不斷增加,土地、能源、生態環境的有限性日益引起了各方的重視。對礦山進行環境保護與綜合治理,越來越被認為是人類在可持續發展下資源開發模式的一種理性選擇。研究區目前存在主要的地質環境問題包括地形地貌景觀是否已破壞、土地資源占用破壞、地質災害等不良地質現象,其危害主要表現在破壞可視范圍內的地貌景觀;破壞林地、草地等土地資源,產生崩塌、滑坡等不良地質現象;對在附近活動的人員及施工過程產生威脅。

通過治理措施,可以有效地涵養水源,控制水土流失,增加植被,改善氣候條件,促進生態環境的良性循環,同時增大了經濟林的種植面積,提高了林草覆蓋率,勘查區除高陡邊坡及部分無法種植灌草的區域外,基本恢復為林地、草地,植被覆蓋率達到75%以上,實現了對修武縣綠地覆蓋總量動態平衡的目標并做出了一定貢獻,緩解了礦業開發與環境保護之間矛盾。既適應國家的可持續發展戰略要求,同時又可有效地改善勘查區水土流失、石漠化的現狀,恢復生態環境,凈化空氣,調節小氣候及生物多樣性起到了不可估量的作用,田間道路和林網的修建,提高了耕作集約化程度和機械化水平,土地利用率與產出率顯著提高,勞動生產率和單位產出效益提高,使修武縣北部山區生態景觀得到了明顯的改善;較好地改善了當地居民的人居環境和縣道X006可視范圍內的環境景觀,X006縣道是連接焦作市-云臺山風景區-凈影風景區-修武縣一條重要的旅游線路,通過生態保護修復治理生態與礦山地質環境恢復治理相結合的方式為外圍生態環境得到了有效地擴充,建立起了循環生態之間的有機聯系,未來將帶動本區域社會經濟的整體穩步提升,提升焦作旅游,城市整體形象有深遠意義,效益非常顯著。

與以往傳統的礦山地質環境治理項目不同的是,本次礦山生態保護修復工程不僅單獨針對礦山所帶來的地質環境問題,而且需立足于本項目所處地質環境特征:從宏觀上系統整合;微觀上精細處理、多角度、多站位的進行審視處理,在整合資源優勢、發揮文化底蘊,注重規劃引領,實現整體布局,尊重歷史文物、宣揚礦業文化,探索治理模式,助推產業發展等多個方面均取得了寶貴的研究經驗。