鋼琴作品演奏中的讀譜要點分析

林彥伕 四川音樂學院鋼琴系

一、培養讀譜能力的重要性

周廣仁先生曾在采訪中提到,在鋼琴教學中,應該注重多重能力的培養,學生不僅需要學習演奏技巧,還要學習包括樂理知識、音樂表現、聲音敏感度、練習方法和習慣等這些方面的內容。同時,她還特別強調了“教會學生正確讀譜”的重要性,只有真正理解作品作者想要表達的含義,才能真正的理解音樂本身。讀譜訓練的意義和作用就是要讓演奏者可以獲得完整的音樂形象和音樂內容,從而在演奏過程中可以演繹出鋼琴作品本身最初的設想。因此必須通過讀譜學習,使演奏者注意到鋼琴作品中的某些細節,否則難以形成全面的音樂形象。大多數學生認為練琴的時候只是手指在鋼琴上進行練習,這種片面的認識對學生學習鋼琴帶來了很多不良影響。首先,單純的手指練習動作并未真正的通過腦子進行指揮,一遍遍地重復會變得越來越機械,演奏者既沒有去研究作品自身的音樂表現,也沒有去聽演奏的聲音,這種不動腦子,且沒有明確目標的練琴是無法提高練琴質量的。正確的練琴首先應該細致讀譜,在此基礎上去品位作品本身所包含的蘊意,從而學會處理和消化樂譜上的所有信息。如果學生的讀譜能力不夠扎實,在演奏鋼琴作品時,就很難把作品中所包含的意義表達出來。筆者在日常的工作過程中也發現很多學生,甚至一些專業音樂學院鋼琴系的學生對于讀譜都或多或少地存在一些問題,因此提高學生的讀譜能力是目前亟需解決的問題。基于此,本文將重點分析如何提高學生對鋼琴作品的讀譜能力,展現出作品本身蘊含的重點。

二、鋼琴作品讀譜要點分析及實例

正確讀譜是良好的開端,如果讀譜有誤,接下去的練習甚至可能南轅北轍。看似很簡單的道理,但經常會被學生忽視,最后導致音樂表達不準確。能否讀懂譜子可以分為兩種,第一種是能否讀懂譜面明確的標識;第二種是能否讀懂譜面無法或沒有標出的“隱藏”信息,也就是我們常說的譜面背后的含意。筆者發現,學生讀譜時,在明確標出譜面信息的譜子中,一些學生容易忽視某些節奏型和指法型等的信息,對于無法或沒有標出的“隱藏”信息,學生就會更為漠視。本文的論述將從四個容易被忽視的“隱藏”信息讀譜要點展開,四個方面就是——樂句、強弱拍的演繹、調性與和聲的閱讀、主調音樂中的復調性。如果具備這些讀譜能力,學生將會更準確地表達出樂曲蘊含的意義。

(一)節奏

節奏之于樂曲,如同脈搏之于生命。對于譜面標明的某些節奏型,最容易使學生出現讀譜失誤的,多為休止符、附點節奏。貝多芬Op.10.No.1 是一首經常被演奏的奏鳴曲。對于貝多芬的作品而言,節奏非常重要,精準的演奏樂譜標示的節奏才能體現其音樂含意。第一樂章第1~12 小節的那些附點節奏必須要演奏準確。但在一些學生的演奏中,時常發現一些問題,比如將八分單附點變為復附點,或者有時單附點,有時復附點。更為重要的一點是:第1 小節柱式和弦之后的十六分休止符是否被讀到并演奏出來需要把握準確,許多學生在演奏的時候,用一個長踏板將此兩小節“踩過”,導致音響混濁,讓音樂失去緊張感。在該柱式和弦后,應精準地驟停一個十六分休止符,作為一個急促的呼吸,然后再接后面統一的八分單附點節奏,這樣才符合作者表達的形象:堅毅、果決、悲愴、勇往直前的音樂形象。即使演奏者有完美的演奏能力和音樂想象力,但如果讀譜隨意而為之,也將影響該主題的最終表達。

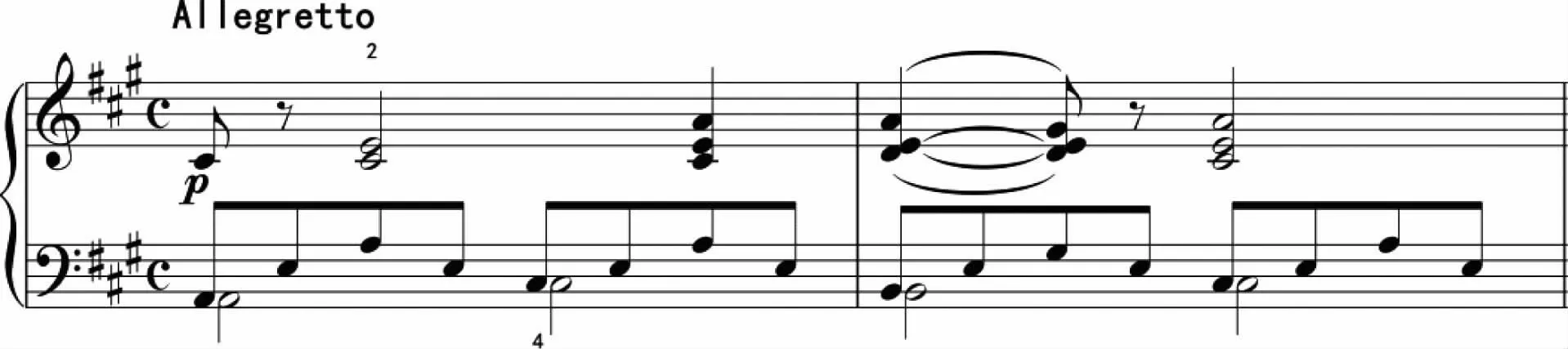

演奏中我們的學生習慣彈有聲的音,而漠視無聲的音——休止符。休止符有其獨特的音樂魅力,正所謂此時無聲勝有聲。貝多芬Op.7 第二樂章(譜例1)很好地體現了“有聲”和“無聲”區別,但這需要建立在演奏者仔細讀譜的基礎上。

譜例1:

一部分學生在演奏第38、40、41 小節分別的第2、3 拍時,出現讀節奏失誤:將此三處全部彈成一樣的時值效果,這其實是不對的。在演奏中,彈奏者應聽見休止符的安靜——手及時離開琴鍵,并放掉踏板,留出空隙。在第41 小節,保持手不離琴鍵,并配上踏板,奏出帶有延綿感的四分音符長音。

(二)指法

鋼琴演奏中,一首作品能否彈得流暢,除了演奏者要對樂譜熟悉外,合理的指法起著決定性作用,因此指法非常重要。指法與音樂的表達之間是有關聯的,所以,讀譜時讀指法,通過指法去解讀作者的用意,可以增強音樂的表現力。李斯特超技練習曲《瑪捷帕》主題,中聲部復雜的音程,李斯特卻標注指法為4、2 指到4、2 指的完全相同指法連續進行,這樣的指法從純技術完成角度比4、2 指到3、1 指復雜。但李斯特的指法可杜絕連奏,須用手腕發力,每一個音都能挺拔堅韌,這將使演奏更具戰斗和奔騰之感,也因此更符合該曲之精神。《拜厄鋼琴基本教程》第108 首就已經出現指法選擇以符合音樂表達優先,而非技術完成難易作為考慮前提。該曲第一小節,右手用1-3-1-3-1,或者1-2-1-2-3 的指法,演奏更簡單,但選擇12345 指,因句尾用弱指,正好能帶來小連線的收句感。

因為每個手指長短不同、粗細不同,所以其承擔的“任務”就各不同。肖邦很強調手指間的差異,他對每個手指的特性都很了解。據說他能在背對著學生的情況下,指出學生的某個音用錯了手指。在演奏肖邦作品時,會發現似乎隨便哪個手指都可以彈的音肖邦會“欽點”四指來演奏。四指發出的聲音敏感柔和,常用于優美旋律線條的開端。比如其夜曲Op.27.No.2的旋律開端音F,比如夜曲Op.37.No.1 的開端音D。

一份樂譜上的所有標記,也許只能傳達出作曲家的一小部分意圖。究其原因,其一是音樂有一定的抽象含意,文字術語無法將其完全表達出來。其二是當時的音樂界社會分工沒有現在這么“細化”。在以前,作曲家、演奏家并不像現代區分得這么明確,那些如雷貫耳的大師,比如:巴赫、莫扎特、李斯特、德彪西、斯特拉文斯基等既是作曲家,也是獨奏家,更是指揮,可謂“身兼數職”,從另一個角度也說明他們音樂修為之深。這些音樂修為深厚的大師寫作藝術品,也不太可能處處像給學生寫練習作品那樣不厭其煩地標注所有細節。所以,現在的學生讀譜時必須要留意沒有寫出的信息,唯有此,才能完整揭示創作者的用意。

(三)樂句

樂句將音符進行組合,并賦予了音符語氣感。樂句的最小單元是樂節。按照基本樂理概念,由小到大排序應是“樂匯-樂節-樂句”。本節并非論證上述三定義的區別,為了直貼本文主題,暫且統一用“樂句”這個定義論述,演奏者應在彈奏前解讀樂句。有一類樂句屬于“明示”型:即按照譜面劃分的句子進行讀譜并演奏。遺憾的是,一些學生有時按譜面劃分句子進行讀譜和演奏都做不到。筆者在聽一些鋼琴專業學生在演奏莫扎特奏鳴曲K545 時,時時聽到漏讀重要句子,這種情況非常常見。

第14 和第16 小節第一拍的D-B,有一個小連線,這個是非常重要的信息。該處小連線直接關系到此處所想表達的音樂含義。該樂章中C 大調主部主題所表達的是抒情的音樂形象,要采用連奏的方法。而由第14 小節開啟的G 大調副部主題則呈現出一種俏皮、活潑的表現。如果能注意到右手小連線,讓b和第二拍的g 中間有一個呼吸,那這種俏皮、活潑的氛圍就會更大程度地被呈現出來。有時,樂譜中那些看似很微小的分句,卻能直接影響到曲子本身所想表達出來的含義。

對于讀樂句來說,最困難的是要讀出沒有辦法被明確寫出來的大樂句。樂句分為大樂句和小樂句,上述莫扎特K545 的例子就屬于小樂句。作曲家是不需要也不可能時時在譜子上畫出哪幾個小樂句歸屬哪個大樂句,哪幾個大樂句又組成了樂段等。例如,貝多芬第一奏鳴曲末樂章的中段(降A 大調)就能說明這個問題。

以該曲第61~68 小節為例子,譜面直接可見的皆為小句子,有兩個音為一句,有三個音為一句,有五個音為一句,還有八個音為一句的樂句。但如果在讀句子的時候僅僅是按照這樣的讀法,會導致演奏出來的句子非常長,其實,這些句子并不是真正的一整句。讀譜的時候應讀懂里邊由小句組成的大句:如第61~68 小節。如果讀懂這個樂句,在演奏中,會讓此中段變得更加抒情,從而與主題堅定的跳音形成一定的反差。該曲的中段讀樂句都應該如此讀,要能夠揭示出樂句中隱藏的信息,演奏時才能準確表達作品。

肖邦第一協奏曲,一樂章第155~162 小節也能準確反映讀懂隱藏大樂句的重要性。樂譜標示的樂句只落在第156、158、159、160、161 小節,這些分句其實都只是其中最小的樂句單元。而真正的第一句應從第155~162 小節的第二拍開始,這從和聲可以得出結論。其中一共有四個和聲:E-G-B,F-A-C-E,B-D-F-A,E-G-B。從e 小調主和弦開始變化,再回到該主和弦,才是第一句。如果學生在讀譜的時候未能讀出這些隱藏的信息,演奏就會變得支離破碎,沒有規律。在演奏時,如果遇到那些組成大樂句的小句時,務必前后結合,不能因為忽視小句子,“沉醉”于眼前的優美“風景”,而導致音樂大方向的迷失。演奏者應根據大樂句的需求,決定當下的小句子應該如何起句、收句。

(四)強拍與弱拍

從表明上看,強拍與弱拍是一目了然的,比如是否為弱起小節,是否為強拍,是否為次強拍等。但是,表面的呈現并不能代表音樂演奏時的具體含意,尤其對于強拍與弱拍這種在演奏時須靈活根據前后音符關系、句型,或者表情記號等諸多因素來決定如何演奏的項目,需要演奏者讀懂其“隱藏信息”。本節分析的實例聚焦于讀懂演奏中強拍應強于弱拍,以及強拍應弱于弱拍這兩種類別。尤其后者,此類演奏屬于“違反常規”類,但卻時常在作品中出現。

正如前文所說,有時根據前后音樂需求,弱拍也不一定必須比強拍彈奏得更弱。幾首耳熟能詳的曲目都反映了這種彈奏方式:貝多芬Op.10.No.3 末樂章,肖邦Op.28.No.14,舒伯特D.959(譜例2)

肖邦的這首前奏曲表現的是暗流涌動,難以捉摸的音樂形象。樂譜并沒有弱起小節。我們根據原始版中肖邦詳盡的表情記號提示,會發現此曲強拍(2/2拍,每小節第一拍)幾乎都處于橄欖型漸強漸弱記號中的最弱處,而弱拍(2/2 拍,每小節第二拍)在最強處。只有按此彈法,才能彈出這種難以捉摸的恐懼感、壓迫感。傅聰先生曾這樣理解此曲:法師做法,手持長劍,口念咒語,忽然一劍刺來,充滿不確定性。如沒理解此表情記號,不將弱拍放置到力度峰值,就容易彈得“一板一眼”。

譜例2:

譜例2 為舒伯特D.959 末樂章主題,此曲的讀譜非常考驗演奏者的技術水平。4/4 拍,要注意第一小節的八分休止符似乎很不起眼。正因此休止符,要求第一個八分音符應短,輕撫鍵盤后,因有休止符而提手,在第二拍的和聲音程“落”下去,這樣,形成了第一拍“倒向”第二拍的感覺,中心在第二拍上。而此曲為回旋曲,該主題多次出現,也是本曲極為重要的特征。特別是這些沒有明確標注孰輕孰重的片段,如無足夠的讀懂強、弱拍的能力,就很難破譯其“密碼”。

(五)調性與和聲

調性是有調音樂的組成基礎,和聲是一首曲子的靈魂。兩者緊密相連,其重要性不言而喻。演奏時,應盡量清晰調性的走向,彈出內在邏輯,同時賦予和聲生命力,突出其色彩感。除了調號,兩者在樂譜中是沒有標識的,屬于“隱藏信息”,需要演奏者具有足夠的讀譜能力才能看出。筆者常遇到不理會調性、不分析和聲的專業學生,甚至還有許多學生根本就看不懂這些重要信息。例如,在演奏舒伯特D.899.No.4時,只有讀懂改變色彩的關鍵音(和弦),才能揭示這里的音樂意義。該曲第107~142 小節,經歷了從c 小調變為升C 大調的過程。怎樣才能很好地彈出這兩個調的色彩區別?關鍵點在于:E 到升E、A 到升A。讀譜時,找準此改變調性的音,就如同找到了穴位,觸鍵、情緒等的改變才能精準到位。

貝多芬Op.2.No.3 是一首被頻繁演奏的早期奏鳴曲,彈奏聲音出來的時候能反映出演奏者的讀譜能力。第一至第四小節和聲分別是Ⅰ、Ⅴ、Ⅴ、Ⅰ。歷史上第一位錄制貝多芬奏鳴曲全集的鋼琴家施納貝爾曾說:如果讀懂了此處和聲,在Ⅴ和Ⅴ的演奏上,不會簡單地進行一次重復,而會將色彩變化放在Ⅴ和弦的七音上面,且重新回到Ⅰ時的奏法也必將和最開始的Ⅰ不同。從這句話我們也可以發現,譜面雖然是“平靜的”,即只有一個“P”的段落,但其“隱藏”的內容卻是非常豐富的,而這些皆建立在讀懂和聲的基礎上。

肖邦的Op.25.No.12 是一首以和聲決定情緒走向的曲子。從表面看該曲第9~16 小節,樂譜上除了重音記號以外,沒有其他任何標識。但如果讀懂了和聲,會清楚第14 小節的和聲是非常關鍵的,因為它主導了第15 小節的C 大調主和弦。從第13 小節開始,將會以漸強推向第15 小節的C 大調,第15 小節的力度也會強于之前。所以,只有讀懂和聲,我們才能發現無表情記號的這段其實暗藏著很多的處理要求。

(六)復調性

本節討論的是主調音樂中帶復調性的樂曲片段,其中蘊含著一些關于復調知識的讀譜。在西方作品的演奏中,多聲部是常見的形式,作曲家這樣寫作,能使作品顯得更加立體化。遺憾的是,即使水平已到達專業程度的學生,在讀譜時也無法及時發現里邊的復調部分。勃拉姆斯Op.118.No.2(譜例3)是一首經典樂曲,對于專業院校的學生來說,硬性彈奏技術方面幾乎沒有困難,但其隱藏的復調信息卻經常被學生遺漏。由于篇幅原因,譜例3 選取該曲A 段的部分片段。

譜例3:

這首曲子的A 段是一首典型的帶復調性的主調音樂,主題動機用藍色箭頭標出。A 段的高潮是第24~34 小節,如果讀復調能力欠缺,演奏此段落右手高聲部的漸強時,極可能抓不住靈魂——藍色箭頭所示的動機:F-E-G。這里的漸強應以此動機作為推動,在右手高聲部呈現了四次(包括上述動機以外,還發展為:G-F-B,B-A-D,C-B-A),以第四次作為最高點。接下去的30~34 小節,一些演奏部分可以反映出只表現高聲部,其實,主題動機在左手低聲部重復了四次:分別是:C-B-D,C-B-D,C-b-D,CB-D,更應該以此為核心,可與前面四次高聲部形成高低落差的對比。如果讀復調的基礎再好一些,會發現隱藏的對題——紅色線條標示:A-G-F。當然,此對題也發生過幾次變形,例如:反過來的F-G-A,D-C-B,A-G-F,D-C-B,A-G-A-F,A-G-F-E-D-C,F-E-D,B-A-G,幾乎都伴隨主題動機出現。尤其在高潮段落,如果讀懂了此對題,和主題動機交相輝映,就能真正表現出勃拉姆斯的用意。

貝多芬Op.2.No.3 第一樂章第47~51 小節(55~59小節亦如此),此副部主題有一處卡農的復調手法,學生在演奏的時候只顧表現右手旋律而出現演奏錯誤。我們在演奏這段音樂時,應讀懂這里的復調手法,平等對待左右手,方能體現貝多芬的用意。

而舒曼就是一位精于復調寫作的作曲家,演奏他的作品時,一定要讀懂“隱藏”的聲部信息。《蝴蝶》Op.2的第五首是一首旋律十分動聽的樂曲。第1~7 小節(15~24 小節亦如此),能把右手旋律表現得淋漓盡致的人不在少數,可是很多人卻忽略了同樣動聽的“大提琴”左手,這里也是一個典型的旋律聲部,有它獨立的線條走向和音色需求,只有兩只手“雙管齊下”,才能奏出此處立體的音樂效果。

三、結語

通過對讀譜各要點的分析,我們可以發現,在演奏者的手觸響琴鍵前,對樂譜的分析是極為重要的,學生必須樹立“手未動,腦先行”的觀念。