我國傳統音樂審美特征探析

——以民間音樂作品為例

倉 淼,徐藝萱,丁泉杰

引言

傳統音樂是我國優秀傳統文化重要的組成部分,是傳承優秀文化的重要載體之一。傳統音樂一方面折射出音樂本身的審美意蘊,另一方面也是我國優秀歷史文化的積淀,聆聽傳統音樂可以感受、體驗我國優秀傳統文化的豐富內涵和審美特質。我國傳統音樂具有起源的悠久性、文化的豐富性、審美的多元性,我們要準確、深入地了解傳統音樂,不僅從宏觀上全面審視、深刻體驗傳統音樂構成中蘊含的各種元素,了解其包羅萬象的文化內涵,而且從微觀上以豐富細膩的情感去感知傳統音樂之美。

“中國傳統音樂指的是中國人運用本民族固有方法、采取本民族固有形式創造的具有本民族固有形態特征的音樂”[1]。按照傳統音樂分類法,常見的有宮廷音樂、宗教音樂、文人音樂和民間音樂四大類型[2],其中的宮廷音樂、宗教音樂、文人音樂在題材和形式上,在今天依然有著深刻的社會影響;但在創作、表演及欣賞等音樂實踐活動及環節中,民間音樂的各個類型則更有代表性和典型意義。民間音樂中的民歌、民族器樂、戲曲及說唱曲藝,都以不同的表現形式展示出我國傳統音樂之美。體驗與感受這些美的音樂,可以使人在潛移默化中獲得人格的滋養與升華,讓中華民族文化的根脈沁潤人的心靈、豐富人的精神內涵。

對傳統音樂的審美探究,既要理性地認識傳統音樂中有益于時代發展的美學理念,又要讓傳統音樂與新時代的美學思想相互交融,豐富傳統音樂的審美內涵,促進傳統音樂的傳承發展。本文以傳統音樂中的民間音樂為媒介,通過對民間音樂的民歌、戲曲、器樂以及說唱曲藝中音樂本體審美特征的分析,深入剖析其形態特征、文化底蘊以及哲學基礎,探討傳統音樂中以和為美的精神追求、虛實相生的審美情趣、情景交融的審美體驗、崇尚自然的人文情懷,進而彰顯傳統音樂的內在價值,深度感受、體驗傳統音樂的藝術美,推動傳統音樂的創新性發展。

一、以和為美的精神追求

中國傳統文化審美的核心即“和”,這也是中國文化精神的凝聚點。在中國的文化藝術中,“和”是對美的理想描述,這也是中國人一直追求的審美理念。《國語·鄭語》曰:“夫和實生物,同則不繼。以他平他謂之和,故能豐長而物歸之。”[3]陰陽合而萬物生是指不同事物的相和。音樂是天地萬物中衍生出來的一種文化,其根源同樣與傳統儒家文化密切相關,正如代表我國儒家傳統音樂美學思想的經典古籍《樂記》所強調的:“樂者,天地之和也。”一切的根源在于“和”。音通過基本的節奏及組合,排列組建出美妙的旋律,不論是用樂器表現還是人聲表現,都傳遞出和諧的聲音。中國傳統音樂在作品的取材上,不僅有人物的出現,而且自然界的山川水月也都出現在音樂作品中,成為音樂表現的主題。中國傳統音樂追求的以和為美,反映了先人對和諧生活的追求與向往,是中國傳統音樂鮮明的審美特征之一。

首先,在音樂本體上呈現出我國傳統音樂的以和為美。從宮調理論來說,傳統音樂的宮調理論以“宮商角徵羽”五個音名構成五聲調式音階結構,五個音的每一個音名都可以做主音,形成一個同宮系統的調式體系;還可以使用“變宮”“清角”的調式偏音,與宮音構成“宮角大三度”,從而構成音樂的離調轉調,這種固有的“旋宮轉調”的傳統音樂特點,在不同音高的排列中,形成既能夠相互依存,又能夠獨立運用的一種音樂音高“關系網”,體現出音高系統的和諧之美。“以他平他謂之和”,在不同中形成對比,又在同宮系統的內在聯系中構成和諧。在這種宮調理論的基礎上,多數傳統音樂作品以五聲調式呈現出協調的旋律形態,使旋律具有鮮明的五聲性音調的色彩感,具有濃郁的中國風格,呈現出我國傳統音樂所獨有的審美特征。在和音的使用上,也多以同宮系統各音的純四度、純五度、純八度等協和音程,構成和音效果的多聲組合,音樂聲音和諧平衡。許多民族樂器的定弦,如弦樂器多為五度音程的音高關系定弦,彈撥樂器也多為四度、五度、八度音程的定弦,古箏也以五聲音階的排列依次確定弦的音高,等等,這些都呈現出和諧融洽的聲音效果。

其次,音樂作品結構和創作手法上對“和”的追求及呈現。傳統音樂的各種形態,其音樂結構是音樂作品理性思維的呈現,傳統音樂長期形成的“程式”規范,使音樂結構協調穩定。傳統音樂中常見的結構有單樂段、多樂段、曲牌體、循環體、變奏體等,其中循環、變奏的結構居多。特別是運用合頭與合尾所形成的循環體結構、起承轉合的典型結構等,在創作手法上多以“魚咬尾”、加花變奏、板式變化等手法,發展旋律,擴充結構,推動旋律發展,使音樂產生變化,并在變化中求統一,實現音樂形態上的和諧之美。

在傳統的民歌、器樂作品中,常運用循環體這種曲式結構,所謂循環體結構,即“在兩個或兩個以上段落組成的樂曲中,有一部分音樂反復出現兩次及兩次以上,而在它各次出現之間,插入由新材料構成的部分,這種曲體稱為循環體”[4]。因樂曲開始部分或結束部分的相同音樂,即合頭式或合尾式結構與新音樂材料組成一個有機整體,實現了樂曲結構在對比中的統一。例如民間樂曲《三六》在每一樂段的開始都有一個“合頭”(A)段落,全曲四個段落,每段的開始部分都重復使用“合頭”,即相同的音樂,其樂曲結構可以簡單表示為:引子-AB-AC-AD-AE-尾聲,這就是典型的合頭式循環體結構,音樂和諧中有對比。循環體結構還有很多其他形式,如琴歌《陽關三疊》,以音樂的開始部分為主體,循環發展疊唱三次,形成了AB-A1B1-A2B2的結構。但《陽關三疊》的循環體結構與《三六》有所不同,是在材料的反復出現中產生了變化,旋律既相同又不同的對比性,呈現出在不同中求和諧的審美特征。

在我國的音樂創作中,這些傳統音樂程式和審美理念,一直是作曲家們遵循、傳承和不斷創新的重要方面。例如中央音樂學院教授、青年作曲家朱琳于2019年4月創作并首演的彈撥室內樂《采蓮》,就是在音樂實踐中積極探索,實現對傳統音樂創新性發展的優秀作品,“《采蓮》的結構是以循環原則為基礎構建而成,全曲由五個基本部分組成”[5]。樂曲音樂主題的發展,以五度核心動機貫穿全曲,以靈動的音響與較長的旋律線條,同時運用不同樂器的音色和聲部變化,把傳統音樂元素與現代創作手法相結合,形成結構上的邏輯關系與音樂的內在統一性,使音樂產生一種獨特美,突出了傳統音樂“以和為美”的審美理念。

傳統音樂作品在結構上,方整性樂段以及起承轉合的手法使音樂作品的結構和諧統一。所謂方整性結構是指:“凡樂段內部結構段落(如樂句)建立在以4小節為基礎的重復之上(4小節的偶數倍數)即稱為方整性結構,否則就為非方整性結構。”[6]如河北吹奏牌子《二十五更》,就是一種方整性結構,音樂富有歌唱性而獨具特色,傳統音樂中這樣方整性結構的作品還有很多。民歌曲體中四句起承轉合的結構也是常見的形式,當然,這與歌詞結構密切相關,例如河北民歌《小白菜》、江南民歌《四季調》等,音樂一氣呵成,連貫自然。還有一些民歌以呼應式、問答式結構樣式,體現了音樂結構的平衡性原則。在結構上,我國傳統音樂還有一些獨有的表現形式,呈現出一種和合之美。如民族器樂作品《金蛇狂舞》,作品在創作手法上采用了“螺螄結頂”旋法,上下對答呼應,句幅逐層減縮,情緒逐層高漲,達到全曲高潮,音樂在變化的節奏中展現出獨特的結構和形式美。

在傳統音樂的旋律創作手法上,也有許多形態上的形式美,如“魚咬尾”的旋律發展手法,即在每一個樂句的最后一個音與下一個樂句的第一個音為共同音的環環相接中,形成了一氣呵成的旋律線條。大家熟悉的古典名曲《春江花月夜》、山東民歌《沂蒙山小調》等作品,都具有這樣的“魚咬尾”結構,全曲在結構上形成一個有機的整體,體現出和合之美。

例如,廣東音樂中講究的輕、巧、活的風格特點,也表現出一種以和為美的審美特征。具體在不同樂器的聲部中,以加花、變奏、裝飾、滑音、音區對比等手法,使旋律跳躍,節奏明快,交相呼應。廣東音樂《旱天雷》《步步高》《賽龍奪錦》等作品,音樂富有個性,舒展祥和,動中有靜,動靜結合,在變化對比中達到和諧統一,體現出特有的音韻之美。

在傳統音樂作品的情緒特征表現上,還經常運用“剛柔相濟”來展示和表達音樂的內在精神,“大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私語”的審美意蘊,正是一種“剛”與“柔”的音樂呈現形態。在傳統音樂其他類型,如評彈、說書、戲曲等形式中,也都有程式化的音樂貫穿其中,構成了藝術樣式上各不相同的審美特點,以獨有的藝術美來呈現,具有鮮明的協調性與統一性,呈現出美的意蘊。

二、虛實相生的審美情趣

虛與實是中華傳統文化中的重要概念,源于我國古代老子和莊子哲學的虛實論,“天地萬物生于有,有生于無”,其中“有”對應“實”,“無”對應“虛”。虛實的哲學思想是我國傳統文化的藝術原則之一,虛實也成為道家重要的審美觀念,這是一種更高的人生境界和人格理想,已經超越了世俗的快樂。傳統音樂中呈現的“實音”“虛音”,或具象與非具象的藝術表現形態,都具有傳統文化深刻影響的印跡。

傳統音樂中常對旋律進行修飾和潤腔,實現對音樂旋律的美化,這也是我國傳統音樂注重線性音樂表達,突出旋律色彩而呈現的一種藝術美。當然,這還與我國音樂所使用的律制密切相關。律制運用也是我國傳統音樂具有獨特韻味的重要因素。所謂律制是指音樂中采用的音高測定方法,運用精確的計算方法,確定音之間的相互音高關系,依據音的高低排列而產生音階。我國傳統音樂多運用五度相生的生律方法,這與西方常用的十二平均律律制方法的不同,在于音與音之間有大音分與小音分的區別,形成我國傳統音樂特色,并在長期的音樂實踐中,使人們形成了相對穩定的聽覺習慣。因此,在演唱或演奏中,對于傳統音樂中出現的一些音,會運用滑音來修飾和調整音高,使大音程“大”一點,小音程“小”一點,以適應人們的聽覺習慣,使之達到最佳音高的吻合,通過對音樂音高的“潤腔”,實現對音樂聲音美的追求和心理滿足。例如,傳統音樂中以裝飾性小音符對旋律中骨干音的修飾、滑音的演唱和演奏技法等,這些聲音“過程”,會在裝飾音與骨干音之間形成音響過程“虛音”的現象,而成為音響余音的“腔”進行,正體現了我國傳統音樂中旋律的腔韻之美。音樂中的休止符,則是音符與休止符的動靜交替,是“有”與“無”的對比,從而產生“此處無聲勝有聲”“未成曲調先有情”的藝術效果,使人從中體驗音樂的審美情趣和審美意境。總之,在許多民歌和戲曲演唱、器樂演奏等形式中,通過演唱者、演奏者一些技巧的表現和展示,形成對聲音余音的美化和修飾的現象,以韻補聲,以虛帶實,實中有虛,虛實相生,使音樂若有若無,在“韻”與“聲”的相互關系中呈現出音樂的審美情趣,形成了中國傳統音樂獨有的美。

近年來,為了傳統音樂的創新性發展,音樂界進行了許多有益的探索和嘗試,獲得了專家與觀眾的認可和喜愛。比如音樂家們提出的器樂演奏“聲腔化”的觀點,就是很好的例證,這為傳統音樂開辟了新的審美視角,也體現了傳統文化中道家“虛實相生”的美學思想。器樂演奏的聲腔化是以2006年二胡演奏家閔惠芬主奏的名為“《敦煌之韻》的《器樂演奏聲腔化》二胡專場音樂會”[7]為標志,她將我國傳統音樂的戲曲、說唱音調和聲腔藝術,經二胡演奏的藝術呈現,展示了我國豐富多彩的傳統音樂文化,使器樂演奏更具腔韻特色和“角色感”,將民族器樂音樂帶入到新的境界,展現出更加美妙的中華音韻。在閔惠芬的演奏中,她“藝術地將京劇《逍遙津》唱腔音樂器樂化,依字行腔,字正腔圓,非常充分地表現出了特有的神韻”[8]。這種在繼承優秀傳統文化基礎上的音樂創新,開辟了我國民族器樂發展的廣闊空間,更重要的是將傳統音樂虛實相間的審美意蘊通過“腔”“韻”的具體形態,創造出富有詩意的音樂,展示了中國傳統音樂的藝術魅力。

戲曲音樂主要表現形式為唱腔,以唱腔形式來展現戲曲的音樂美,體現出我國傳統音樂富有個性的審美特色。人們通過欣賞演員演唱的聲音音色、潤腔修飾、板眼把握的分寸以及彎腔處的美妙和韻味,來體驗戲曲音樂的審美特征。那種獨特清晰的戲曲聲腔使聽眾獲得“聽戲”的藝術享受。戲曲音樂主要分為“曲牌體”與“板腔體”兩大類型,通過不同板式、速度、強弱等音樂要素的對比,會產生不同的情緒寓意和情感內涵,讓人從中領略不同的戲曲音樂特色。戲曲音樂通過潤腔手法,能使音樂或委婉迂回、一唱三嘆,或鏗鏘有力、跌宕起伏,唱腔板眼分明,富有音樂的棱角,通過演員在舞臺上虛與實的程式化動作表演,展示戲曲聲腔的獨有魅力。藝術的“審美活動本身就具有‘尋道’的精神品質,藝術活動體現出一種特殊的精神物態化創造……從有限的形象中獲得超越的精神時空,常常成為中國古代藝術追求的最高目標,終于人們找到了‘虛實相生’的最佳途徑”[9]。我國傳統音樂正是在傳統哲學的審美關照下,以虛實相生的審美理念,創造出傳統音樂獨有的藝術之美。

音樂作品不會直接告訴觀眾答案或結果,音樂藝術的聲音屬性決定了音樂作品的旋律形態和內涵沒有明確的語義性和答案,觀眾可以借助自己的聯想和想象,產生對音樂的“可意會性”;也可以理解為在音樂聲音鳴響中旋律和內涵的留白,讓觀眾自己去思考、想象。這也就是通常所說的“看破不說破,聽出不指出”。我國優秀傳統音樂作品是優秀傳統文化的載體,是以“實”的聲音形態而存在,展現無明確語義性的“虛”的文化內涵,這就是傳統音樂虛實相生審美情趣和審美情懷的體現。

三、情景交融的審美體驗

所謂“情景交融”是指文藝作品中呈現的環境、渲染的氣氛與人的思想感情交相呼應、相互融合,即人的情感受景物、環境和氣氛所感染,并與之產生的一種相互作用,也就是“情”與“景”的緊密相關性,達到藝術表現與精神活動的高度一致。“情”與“景”都屬于藝術表現的范疇,與我國審美范疇中的意境相關聯,而意境又涉及深層的文化內涵,達到了超脫塵俗的境界,也是一種審美的體驗。

傳統音樂追求的意境之美,以音樂的標題性、模擬性以及演唱、演奏的技巧模仿,實現對情景的描繪和內在情感抒發,呈現音樂審美思維的多元化。情景交融以傳統音樂的“標題”最為明顯,即體現在樂曲的曲名上。樂曲以藝術手法營造情“景”,表達“情”趣。例如,《平沙落雁》《二泉映月》《將軍令》《梅花三弄》《百鳥朝鳳》等傳統音樂作品都是如此,這些民族器樂作品屬于純音樂作品,依據作品的文字提示,讓人們感受作品表現的意境和寓意。人們在聆聽音樂的過程中,通過聯想和想象,感受音樂中的“情景”,產生對意境的領悟和再創造,即對音樂美的體驗。標題性音樂作品還分為寫實與寫意兩種類型,如著名琵琶樂曲《十面埋伏》就屬于寫實性作品,通過音樂段落的小標題,把樂曲的故事情節和戰爭場面,用標題把樂曲描述的故事情節予以提示,結合演奏技巧的聲響模擬,讓聽眾在音樂場景中想象和體驗古代戰場的刀光劍影。因此,器樂作品這種“情”與“景”的文字提示,是對作品內容的標注,特別是運用模擬性的聲音,使人與已有認知和生活經驗相聯系,產生聯想和想象,進而獲得一種情感的體驗和滿足。例如,傳統嗩吶曲《百鳥朝鳳》運用嗩吶演奏技巧模擬各種鳥的叫聲,表現出百鳥飛舞、生機勃勃的景象;笙曲《鳳凰展翅》也是運用笙的吹奏技巧,描繪了鳥中之王鳳凰展翅飛翔的神態,表現了人們對未來的向往和對美好生活的追求。這些音樂作品都是通過表演技巧而用聲音營造出一種“景”象,讓人們感受和體驗音樂所蘊含的“情”。

音樂作品通過演唱、演奏技巧的聲音模擬和渲染,描繪出栩栩如生的生活畫面。例如,琵琶曲《平沙落雁》通過琵琶演奏技巧模擬大雁的起落與高低飛翔的情景;《空山鳥語》運用二胡演奏技巧,模擬鳥的叫聲,表現空谷幽靜,刻畫了王維的詩句“空山不見人,但聞人語響”的意境,以“人語”“鳥語”“空山”的呼應和襯托,來表現人的愉悅心情和美好心境。民歌演唱中運用襯字或象聲詞,來表現一種音樂情景,渲染氣氛,如山東民歌《包楞調》《趕牛山》,以“楞楞楞”“溜溜溜”作為襯詞,在歌曲中間或結束處使拖腔延長,增加歌曲的活躍氣氛,表現了歡快愉悅的審美情趣,呈現了中國傳統音樂獨有的藝術價值和豐富文化內涵。近現代創作的中國古詩詞藝術歌曲,歌詞就是古典詩歌,在藝術表現上,通過人的主觀感受,借景抒情,意境深遠,生動傳神。還有許多傳統音樂作品通過音色來實現情緒的表達,這些歌詞簡潔、內斂含蓄的作品,往往是情景交替的藝術呈現。

音樂中的“唱”,在腔調、旋律、節奏等方面都與語言密切結合,正符合我國口語發音那種內在的“音樂性”。唱詞作為一種藝術語言,蘊含著語言音律的美感和節奏感。與語言相關的說唱曲藝、戲曲等傳統音樂形式,通過音樂與語言、表演的結合以及所表現的多樣形態使情景交融,以其審美意蘊的多樣性承載著鮮明的民族特色和豐富的文化內涵。

說唱曲藝是傳統音樂重要的組成部分,是音樂、語言和表演相結合的傳統藝術形式。說唱、曲藝的演唱依字行腔,通常演員在演唱時樂器不離手,更突出了這種藝術形式的個性特征,體現了一種綜合性的藝術美。說唱曲藝的形式在藝術家的不斷追求中,也形成富有特色的個性表演,產生了不同表演風格和流派。如著名京韻大鼓藝術家駱玉笙,她的音樂創造具有一種獨具特色的藝術美。一般來說,京韻大鼓唱腔腔型的骨干音,很少使用傳統音樂宮調理論中的偏音,而在駱玉笙的唱腔音樂中,則較多地使用了這些偏音,甚至還特別強調這些偏音,使得音樂凄涼悲切,蕩氣回腸。李光在評價駱玉笙京韻大鼓的音樂創造時認為:“她從度曲到演唱處理,以及腔型、節奏型、旋法和正反宮等方面,皆有其異于前人的創造。”[10]這既是藝術家獨特聲音音色、深厚藝術功力的體現,又彰顯傳統音樂的內在藝術魅力和音樂美。如今,說唱藝術作為一種“唱新聞”的媒介手段,用說唱相間以及方言陳述的手法,以民間傳播的口頭方式來演繹新聞故事,反映社會現實生活,表現人物和情節,在情景交融中表達思想情感。說唱音樂的廣泛傳播充分顯示了這種藝術形式的獨特魅力。

在藝術形態中,情景交融不是情與景的簡單組合,而是內在的有機融合與統一。“在一個藝術表現里情和景的交融互滲,因而發掘出最深的情,一層比一層更深的情,同時也透入了最深的景,一層比一層更晶瑩的景;景中全是情,情具象而為景,因而涌現了一個獨特的宇宙,嶄新的意象,為人類增加了豐富的想象,替世界開辟了新境”[11]。同樣,在時代的變遷與發展中,傳統音樂的情景交融,透過聲音形態所呈現的審美樣式,以其豐富性、多樣性和時代性讓傳統音樂具有了不竭的生命力。

四、崇尚自然的審美情懷

崇尚自然源于我國古代老莊哲學的一個重要命題,“人法地,地法天,天法道,道法自然”[12],萬事萬物都將歸于自然,這種人與自然和諧共生的理念,體現了古代哲人樸素的價值取向。敬畏自然,追求“天人合一”的審美理念,對我國傳統音樂產生了深遠影響。傳統音樂中有很多以“月”“山”“花”“木”等為主題,崇尚自然且富有人文情懷的作品,透過這些作品向人們展示的自然萬物,既體現了老莊哲學的自然之道,又在抒發人文情懷的同時,賦予這些傳統音樂豐富的文化內涵。

一是傳統音樂作品中對山水、花木的崇尚和描繪,將人與自然融為一體。音樂作品的聲音特性是具象的,人們聽賞音樂時通過聯想和想象,獲得對聲音形態及其組合的認知和重構,達到對音樂的體驗和理解。例如,傳統音樂作品《高山流水》,通過演奏技法的各種模擬,使聽眾仿佛身臨其境,在聽覺上產生對“山”“水”可意會性的聲音體驗。伯牙與鐘子期“高山”“流水”遇知音的故事,就是很好的例子。在伯牙忘我投情的演奏中,鐘子期產生了共鳴和對音樂的意會性體驗,這是人與自然的融合,是人與自然合二為一的境界,是物我兩忘的陶醉狀態。以“花”“木”為題材的傳統音樂,以民族器樂作品最有代表性,如《梅花三弄》《飛花點翠》都是用來描寫梅花的傲骨精神,讓人從中感受到梅花內在的骨氣、風雪中的堅韌品格。再如《出水蓮》《夕陽簫鼓》等音樂作品,以抒情優美的旋律來抒發人們內心的柔美情懷,讓人身臨其境。還有許多作品的題材表現得更為廣泛,如《雨打芭蕉》《一枝花》《聽松》《紫竹調》《江河水》《花好月圓》《月牙五更》《二泉映月》《陽春古曲》等,這些表現各種主題和題材的傳統音樂作品,在對自然的贊美和抒發人豐富的內心情感的同時,呈現一種崇尚自然的審美理想和品格。

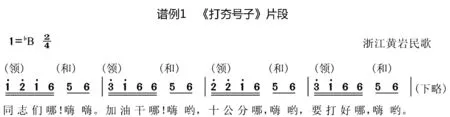

二是傳統音樂中有些音樂形態就是在人與自然密切聯系中形成的,音樂與自然、音樂與社會形成一個有機體,在這類作品中當屬民歌最有代表性。我國民歌分為山歌、小調、號子三大體裁,都與勞動人民的生活息息相關,是人們在生活勞動過程中,在人與自然的相互作用下而逐步形成的音樂形式。例如,民歌體裁之一的勞動號子,通過民歌的形式,統一節奏,不僅使勞動的步伐協調一致,而且勞動也更為高效。如勞動號子《打夯號子》(見譜例1),音樂簡潔,節奏一致,給人力量和動力,人與自然融為一體。

一般來說,山歌指“山野之曲”,小調指“里巷之曲”,內容都是反映人們的現實生活及內心感受,是人與自然融為一體,抒發內心情感的審美樣式。山歌體載的音樂作品,如《藍花花》《腳夫調》《走西口》《槐花幾時開》等;小調體裁的音樂作品,如《孟姜女》《茉莉花》《小白菜》《繡荷包》《對花》等。這些作品多數都運用五聲調式構成音樂語言,表達了質樸自然、純真簡潔的審美情懷,是人的自然情緒的傳遞和流露,也反映了人們的現實生活。

我國傳統音樂注重“心”的感悟,通過潤物細無聲的自然方式體驗與表達,使人獲得對生命的領悟,內心情感得到滿足,人生境界得以升華。中國傳統美學的和、韻、意、境、神、趣等美學范疇,都是通過“心”的感悟,將人與自然、社會、人生密切相連,構成一個有機整體,讓人從中體驗傳統音樂的美,實現人格的升華。

傳統音樂的審美特征對我國當代作曲家也產生了重要影響,他們從傳統音樂文化中吸取營養,繼承弘揚優秀的傳統音樂文化。在音樂創作中,他們從旋律的特征音程、調式色彩、戲曲音調以及散板節奏的運用,到樂曲結構、創作理念、美學思想等方面,都與我國傳統音樂密切相連,在音樂實踐中進行了大膽的嘗試,所創作的音樂作品也獲得了廣泛關注與認可。如譚盾的《地圖》《風雅頌》《離騷》《道極》等作品,把自然的變化規律呈現在音樂中,對“道法自然”通過音樂語言進行了闡釋。瞿小松在音樂創作上,繼承我國傳統音樂美學思想,遵循藝術創作規律,在音樂創作上力求展現傳統音樂思想內涵,以自然、簡潔的音樂語言,展示出崇尚自然的創作理念。他的作品《離夢》《行草》《寂Ⅰ》等,將傳統音樂和道家崇尚自然的美學思想有機融合,充分彰顯出我國傳統音樂在當代依然具有重要價值與意義。近年來新創作的民族歌劇《沂蒙山》,作曲家在音樂創作中采用山東民歌《沂蒙山小調》作為基本素材,將地域特色、傳統音樂、時代氣息融為一體,既展示出民族情懷和強烈的愛國主義精神,也歌頌了軍民水乳交融、生死與共鑄就的沂蒙精神。

五、結語

分析、探討我國傳統音樂所呈現的審美特征,更凸顯出形式多樣的傳統音樂所包含的豐富文化內涵,在理論上具有重要的引領作用。其一,民間音樂是傳統音樂的重要內容,在傳統文化中占有重要地位,是承載我國優秀傳統文化的有效載體和媒介。分析民歌、戲曲、器樂及說唱曲藝等體載中的審美意蘊,有助于為弘揚優秀傳統文化提供理論支撐與借鑒。其二,我國傳統音樂文化歷史悠久,且呈現多元化和豐富性,其中滲透著我國優秀傳統文化內涵和美學思想,深入探討傳統音樂審美特征,能夠促進中華優秀傳統文化的傳承與發揚。其三,分析我國傳統音樂的審美特征,能夠為傳統音樂的創新性發展提供重要理論參照,在傳統音樂的審美特性中,多方面凸顯其獨特的文化價值,這對實現傳統文化的創造性轉換和創新性發展,具有重要而深遠的意義。