“十三五”浙江省常規晚粳稻育種的進展

葉勝海, 葉靖, 劉鑫, 王仁杯, 翟榮榮, 巫明明, 朱國富, 張小明*

(1.浙江省農業科學院 作物與核技術利用研究所,浙江 杭州 310021; 2.浙江省種子管理總站,浙江 杭州 310020)

我國是世界上粳稻種植面積最大、總產量最高的國家;粳稻種植面積990.43萬hm2,占世界粳稻種植面積的67.0%;總產量7 064.85萬t,占世界粳稻總產量的63.9%[1]。粳米是我國人民喜食的主要“口糧”之一。隨著社會經濟的發展和人民生活水平的提高,與秈稻等其他稻米相比,粳米由于品質優、口感好,市場對粳米的需求日益增長[2]。

浙江省地處東南沿海地區,地理特征復雜、生態類型豐富,2020年浙江省水稻約66.67萬hm2,包括常規晚粳稻、雜交粳稻、雜交秈稻和早秈稻4種類型,其中常規晚粳稻占比大,占浙江省水稻種植總面積的三分之一左右。常規晚粳稻有晚粳稻和晚糯稻兩種類型,生產的稻米有晚粳米和晚糯米之分。晚粳米是居民的主食品種,晚糯米是釀造和食品加工的原料,兩者在糧食生產中均具有重要地位。由于感光特性的差異,浙江省育成的常規晚粳稻品種僅限在浙江、江蘇、安徽和上海等地種植;浙江省主要集中在杭嘉湖、寧紹地區,其中浙北以單季稻形式種植為主,浙中、浙南單季稻、雙季稻均有種植。浙江晚粳糯稻品種早、中、遲熟搭配,單雙季兼有種植,主栽品種優勢突出。2021年浙江省農業農村廳發布的常規晚粳稻主導品種有8個,除秀水121(2015年上海審定)和寧88(2008年浙江審定)外,其余品種均在“十三五”(2016—2020年)通過浙江省審定,說明浙江省常規晚粳稻已經基本上完成新老品種的更新換代。

浙江晚粳稻育種一直備受重視,其育種水平也一直走在全國前列,這與浙江省30 a來持續不斷對育種項目的資助密不可分“十三五”育成常規晚粳稻品種共計20個,本文就“十三五”通過浙江省審定的常規晚粳稻品種進行綜述評價,對產量、米質、抗性和推廣情況逐一分析,并提出今后育種改良的方向。

1 “十三五”常規晚粳稻在浙江省區試中的產量、米質、抗性表現

浙江人多地少,素有“七山一水二分地”之稱[3],提高單產始終是首要育種目標。2016年,浙粳99審定當年在諸暨創造了單季常規晚粳稻單產11.675 t·hm-2、百畝方均產11.250 t·hm-2的“浙江農業之最”紀錄。2019年,嘉67在海寧以單產13.073 t·hm-2、百畝方均產12.407 t·hm-2打破并創造了新的“浙江農業之最”紀錄。2020年,浙粳99在諸暨以單產13.376 t·hm-2、百畝方均產13.049 t·hm-2再次打破并創造了新的“浙江農業之最”單季常規晚粳稻紀錄。

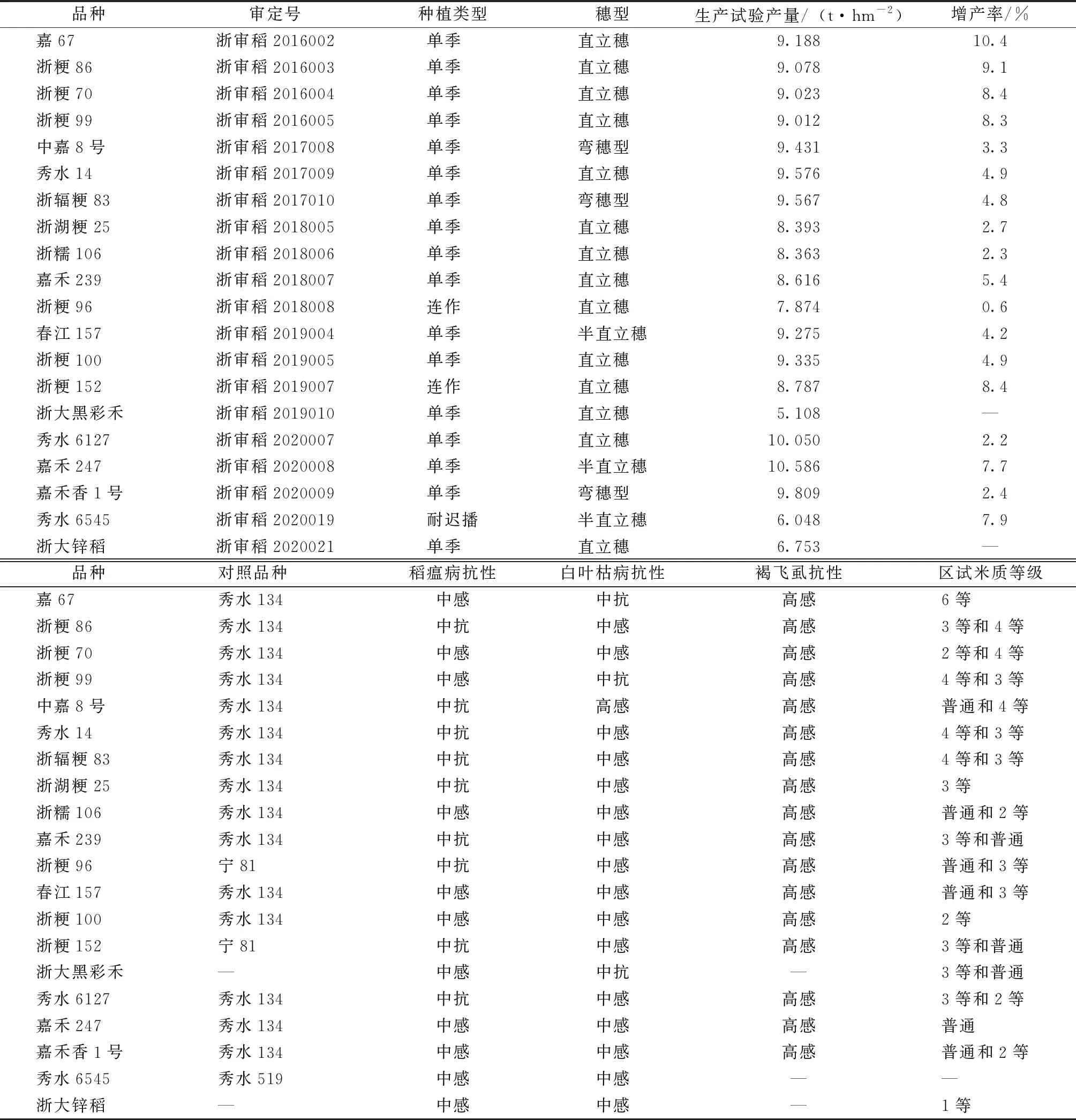

對“十三五”審定的常規晚粳稻品種在浙江省區試中的生產試驗產量進行比較(表1),發現2016年審定的4個品種的增產率在8.3%~10.4%,產量優勢明顯。2017年審定的3個品種中有2個為彎穗類型品種,3個品種均比對照秀水134增產,但增產率小于5%。2018年審定品種的產量均低于9.000 t·hm-2,且相對于對照的增產率也偏低;2020年有2個品種的產量突破10.000 t·hm-2,特別是嘉禾247,比對照秀水134增產7.7%,達極顯著水平,增產點率達100.0%。嘉禾247為半直立穗型品種,穗大粒多,2 a區試平均單產比對照增產9.3%,顯示出較高的產量潛力。

浙江育種界的共識——沒有類型的突破就沒有產量的突破[4]。水稻穗型按穗整體呈現的形態可分為直立穗型、半直立穗型和彎穗型3種類型[5]。浙江省“十三五”育成的20個晚粳稻品種,大部分為直立穗型,只有3個半直立穗型品種、3個彎穗型品種(表1)。因此,在高產水稻育種攻關中,增加品種的類型、育成多種穗型的品種,是水稻產量突破的途徑之一。

表1 “十三五”育成常規晚粳稻品種在浙江省區試中的表現

據研究,穗型直立使水稻具有良好的群體結構和抗倒伏能力,從而具有較高的群體物質生產能力[6];但直立穗型品種食味品質一般[7]。然而,直立穗型水稻的加工品質和外觀品質可通過育種手段得到顯著改善,甚至趕上并超過其他穗型品種[6]。本文中涉及的品種大部分為直立穗類型,其米質在2等至4等之間。其中,功能稻品種浙大鋅稻為直立穗型,且米質達食用粳稻品種品質部頒1等;半直立穗型品種嘉禾247的米質為普通等級,而直立穗型品種秀水6127的2 a米質分別為3等和2等。

穗部特征與稻曲病發生存在密切聯系[8-9],研究發現,稻曲病發生呈直穗型>半直穗型>彎穗型的規律[10]。這可能是由于水稻穗部結構特征直接影響粒間空氣濕度和空氣流通,而稻曲病的發生與穗內部的微環境密切相關[11]。近年來,秈粳雜交稻發生稻曲病的問題越來越普遍,作為秈粳雜交稻重要的橋梁親本之一的常規晚粳稻,在品種選育中還需關注稻曲病的抗性及發病情況。根據近2 a浙江省區試中的稻曲病抗性鑒定結果(數據未列),與秈粳雜交稻品系大部分為感病的情況相比,抗稻曲病的常規晚粳稻品系數量在69.2%~100%,抗性水平相對較好。這可能與秈粳雜交稻穗大粒多、著粒密、需肥量大、植株含氮量高、易感稻曲病有關系。

在稻瘟病和白葉枯病抗性方面,20個品種最高只有中抗水平;其中稻瘟病抗性只有9個品種為中抗,其余都為中感水平;白葉枯病抗性達中抗的只有3個品種,沒有雙抗品種(表1)。已經鑒定褐飛虱抗性的17個品種都表現為高感水平。浙江地形生態環境復雜,夏季炎熱多雨,氣象災害繁多[12],病蟲害也極易暴發,生產上對抗病蟲害水稻品種需求迫切,特別是稻瘟病、白葉枯病和褐飛虱抗性強的品種[13]。對61份2008—2019年育成的浙江省常規晚粳稻品種(系)分子檢測發現,浙江省的常規晚粳稻品種(系)具有多個抗稻瘟病基因,未檢測到Pil1基因,部分品系中含有抗褐飛虱基因Bph14、Bph15,未檢測到抗白葉枯基因Xa21、Xa23,可能從一定程度上反映出浙江新育成水稻品種(系)部分抗蟲害抗性基因的分布情況[14]。因此,“十四五”育種者需要從表型鑒定篩選抗性基因等方面,提升育種材料的垂直抗性和水平抗性,因此,常規晚粳稻抗性育種任重道遠。

2 “十三五”常規晚粳稻推廣情況

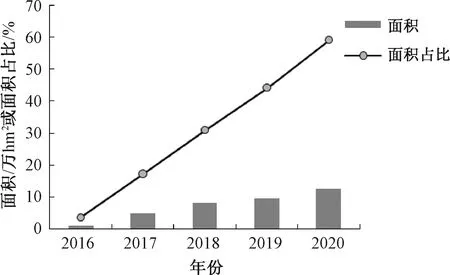

表2列舉了15個“十三五”育成的常規晚粳稻品種2016—2020年在浙江省內的推廣面積,15個品種在浙江省內累計推廣面積36.67萬hm2。從圖1可知,新育成品種的總推廣面積逐年增加,至2020年達12.67萬hm2;育成品種在常規晚粳稻推廣面積中的占比逐年提高,從2016年的3.74%上升到2020年的59.04%,實現了品種的更新換代。

表2 “十三五”育成常規晚粳稻品種在浙江省的推廣面積

圖1 “十三五”育成的常規晚粳稻品種在浙江省的推廣情況

“十三五”育成的常規晚粳稻品種中,推廣面積最大的是浙粳99,5 a累計推廣14.45萬hm2,也是年推廣面積最大的1個品種,年推廣2.89萬hm2。大穗型單季晚粳稻品種浙粳99具有早生快發、莖粗抗倒等特點,在浙江省區試中平均增產8.0%,增產點率100%,是我國首個百畝方平均667 m2單產突破850 kg的高產穩產常規粳稻新品種;該品種聚合有Pita、Pi2、Pi25、Pi40、Pi41、Pib、Pikm等稻瘟病抗性基因[13,15],其直鏈淀粉含量15.5%,米飯食味性好;連續5 a為浙江省主導品種(2017—2021年)。雙季粳稻浙粳96,因其稻瘟病抗性強、轉色好、米質優,成為新的雙季粳稻主栽品種[16]。

3 功能多樣化水稻新品種的培育

浙江是世界稻作文化起源地,地處亞熱帶季風區,屬于多類型水稻皆適宜種植的地區。因此,開展不同類型水稻新品種的選育,對增加農業收益、提高農民收入有重要作用。“十三五”育成的常規晚粳稻品種中,有1個糯稻品種和2個功能稻品種,拓展了水稻品種的功能。

浙江省黃酒是世界三大古酒之一,也是浙江人民消費的主要酒品之一,它不僅是浙江釀酒文化傳承的重要載體,也是浙江人民智慧的結晶[17]。但因多種主客觀原因,浙江黃酒主要原材料長期依靠外省供應,缺少自主選育的釀酒專用糯稻品種,由于省外生產的糯稻品質參差不齊,制約了浙江優質黃酒的生產。“十三五”浙江省常規粳稻審定品種中,只有1個糯稻品種浙糯106,“十四五”亟須培育浙江黃酒釀制專用糯稻品種,推進浙江黃酒產業的發展。

此外,2018年浙江省開始了功能稻新品種的自主試驗和審定工作,如浙大鋅稻和浙大黑彩禾等具有特殊保健功能、產量相對較低的水稻新品種,相繼通過浙江省種子站開通特殊渠道審定。隨著經濟的發展、人民生活水平的不斷提高,功能稻在未來也有一定的市場。開展受市場歡迎、受消費者青睞的功能稻育種,豐富晚粳稻品種多樣性,提高農業效益,也是晚粳稻育種的重要目標之一。

4 展望

水稻育種的內涵就是創造變異、重組變異、選擇變異和穩定變異,最后培育出綜合性狀全新的品種[18]。因此,針對浙江省常規晚粳稻,育種者還需加大變異的強度,通過引進各種水稻種質資源,結合輻照誘變、遠緣雜交等提高變異的頻度,利用分子標記輔助選擇、基因編輯技術,提高育種的精確度,實現常規晚粳稻類型的突破。

總體上,浙江常規晚粳稻育種在保持現有產量基礎上,對品質、抗性要求在不斷提高,對品種長勢、長相也提出了新的要求,對培育篩選出突破現有品種株葉形態的高產優質抗病粳稻新品種的呼聲越來越高。

水稻常規稻育種是其他水稻品種選育的基礎,常規晚粳稻品種為高產、優質、多抗秈粳雜交稻配組提供了優異的種質資源。2016—2020年共審定秈粳雜交稻新品種28個,包括嘉禾212、秀水134等常規晚粳稻品種轉育不育系配制的雜交組合;這些雜交稻品種中增產幅度達8.0%或以上的有17個,占60.7%;增產幅度達10%以上的品種有13個,占46.4%。因此,可以預見,“十三五”育成的20個常規晚粳稻品種,還將在雜交稻配組中發揮作用,為浙江省的水稻高產和糧食安全提供種質保障。