鼻竇腺樣囊性癌1 例報告及文獻復習

劉娟,陳曉冬

(山西醫科大學附屬太原中心醫院,山西 太原 030009)

腺樣囊性癌(ACC)是一種罕見的來源于上皮組織的上消化道惡性腫瘤,通常生長比較緩慢,侵襲周圍神經。在鼻竇ACC(SnACC)中,上頜竇最常見(46%~63%),其次是鼻腔(20%)、篩竇復合體(10%)、蝶竇(5%)和鼻咽(20%)[1]。現報告1 例就診于我院耳鼻喉科的鼻竇腺樣囊性癌患者。

1 臨床資料

1.1 一般資料

患者,女,39 歲,因“雙側鼻塞兩年,加重偶伴頭痛半年”至我院耳鼻喉科就診。患者自述兩年前感冒后出現右側鼻塞癥狀,無明顯頭痛及視覺嗅覺減退癥狀。近半年來出現左側鼻塞,同時右側鼻塞仍持續存在,偶有頭痛,偶伴嗅覺減退,無明顯視力下降、復視等癥狀。患者為進一步手術治療入住我院耳鼻喉科。入院后進行耳鼻喉專科檢查:外鼻無明顯畸形,鼻黏膜略顯蒼白,左側下鼻甲肥大,中鼻道未見可疑新生物,右側鼻腔可見新生物,突入后鼻孔,鼻咽部未見異常。

1.2 影像學及輔助檢查

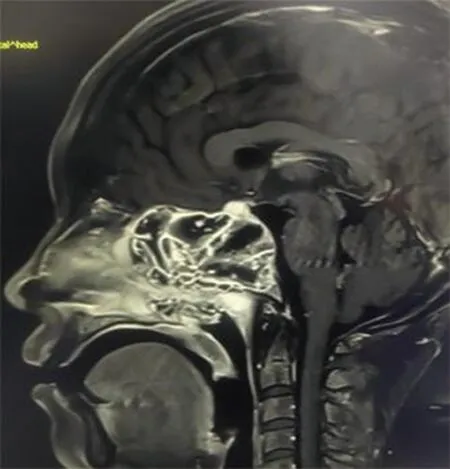

患者曾就診當地縣級醫院,行鼻竇CT檢查提示:蝶竇、雙側中后組篩竇及鼻后孔區實性占位病變,伴區域內多發骨質吸收破壞,右側上頜竇黏膜肥厚,雙側下鼻甲肥厚。入院后,鼻竇MRI平掃加增強 (見圖1) 提示:蝶竇、后組篩竇區可見團狀囊實性病灶,彌散加權成像(DWI)未見彌散受限,增強掃描分隔明顯強化,囊性部分未見強化;病灶呈膨脹性生長,向下累及右側中上鼻道,右側竇口鼻道復合體堵塞,右側上頜竇黏膜增厚,垂體結構清楚,向上移位;增強掃描病灶明顯強化,雙側眼眶內結構未見明顯異常,建議活組織檢查。

局麻下行鼻腔腫物活組織檢查術,見鼻腔后端腫物,腫物表面呈黃白色,可見迂曲的血管,鉗取部分腫物,見腫物較軟,質脆,少許出血。病理及免疫組化結果提示:涎腺來源腫瘤,傾向腺樣囊性癌。分子病理結果:MYB(FISH)(基因斷裂)。術前診斷為:鼻腔腺樣囊性癌(右側)、鼻中隔偏曲、慢性鼻炎。

1.3 治療方案

患者住院后完善各項術前檢查,未發現明顯手術禁忌證,在全麻方式下行鼻內鏡下低溫等離子右側鼻腔腺樣囊性癌切除術+雙側上頜竇、篩竇、蝶竇根治術+雙側中鼻甲切除+右側下鼻甲切除+鼻中隔部分切除+雙側上頜神經翼管神經切除術。術后診斷為:上斜坡腺樣囊性癌。標本肉眼所見:腫瘤組織沿神經分布,起源位于上斜坡。

2 結 果

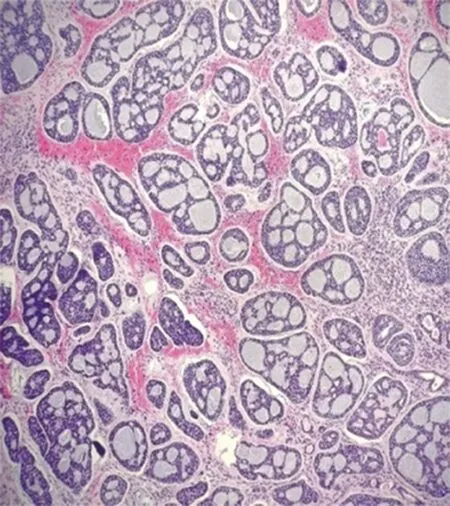

患者術后常規病理結果提示:鼻腔腺樣囊性癌。免疫組化:CK7腺上皮細胞(+)、CD117肌上皮細胞(+)、ki67(約10%+)、P63肌上皮細胞(+)、CK8/18腺上皮細胞(+)。術后給予抗炎及化療,無顱內感染癥狀。一個半月后患者門診隨訪 1 次,預后良好無明顯復發。

3 討 論

ACC是一種罕見的惡性腫瘤,常見部位有大小涎腺、鼻竇、鼻咽[1]。發生于鼻腔鼻竇及顱底的ACC臨床主要表現為鼻出血、鼻塞、流涕,偶伴有面頰腫脹或頭痛、聽力及視力下降等[2-3]。腺樣囊性癌以惡性上皮細胞呈實體狀分布為特征,雖生長緩慢,但其侵襲性強,具有噬神經性,可局部浸潤也可向顱內蔓延[4]。鼻竇CT或頭顱 CT可見腫瘤病灶多呈邊界不清,不規則形軟組織腫塊,多伴有鄰近溶骨性、膨脹性骨質破壞,部分伴有鄰近顱底孔道的擴張[4](見圖1)。鼻竇MRI可見腫瘤 T1WI多呈等或稍低信號,T2WI多呈不均勻稍高信號,部分可見小囊變,增強后實性腫瘤多呈不均勻強化,囊變區不強化,部分可見腫瘤沿神經孔道蔓延[5](見圖2和圖3)。腫瘤呈灰白色實體腫塊,內部可有壞死,腫瘤表面無明顯包膜,鏡下由群集的細胞巢或條索狀腫瘤細胞構成,并可見大小不等的囊腔形成典型的篩狀結構[3],符合本病例術后病理學特征(見圖4)。

MRI的T2WI可見蝶竇、后組篩竇區團狀囊實性病灶

MRI增強掃描分隔明顯強化,囊性部分未見強化

術中病理證實右側上頜竇、右側中鼻甲、右側鼻腔外側壁、右側篩竇、鼻咽部可見腺樣囊性癌廣泛浸潤及神經侵犯

ACC的臨床特征為進展緩慢、早期無特異性癥狀。最常見臨床表現為局部疼痛,其他癥狀包括鼻塞、鼻出血或涕中帶血、頭痛、眼脹感、面部麻木或局部隆起,因而常導致誤診[6]。本病患者最常見癥狀為鼻塞及鼻出血,無特異性。且ACC生長緩慢,出現臨床癥狀就診時多數患者已達臨床晚期。故對于有上述癥狀者,若常規治療無效,應及時行影像學檢查(CT及MRI),發現有占位性病變伴有骨質破壞者應考慮 ACC 可能,盡早診斷治療,改善預后[7]。

綜上所述,腺樣囊性癌雖是來源于涎腺組織的罕見惡性腫瘤,但占所有副鼻竇惡性腫瘤的第二位,腫瘤極易沿神經擴散[5]。因此,早發現、早診斷、早治療,盡早明確病理診斷,制訂合理治療方案至關重要。