醫教協同背景下高職臨床醫學專業人才培養模式的探索與實踐

張志軍,高繼霞,沈 鶴,徐笑輝,劉曉靜,楊麗娜,王彥云,劉海柏,李陳莉

(石家莊醫學高等專科學校,河北 石家莊 050599)

醫教協同理念自提出以來,使得醫學教育教學的關注點發生了根本性的改變,從過去偏向關注高校主導教育向關注高校醫院雙主體教育轉變[1],其本質是從醫院、社區衛生服務中心等行業的需求側出發,高校、醫院雙方共同設計高職臨床醫學專業人才培養方案、共同開發課程體系、共同培養師資隊伍、共同實施教學過程和教學評價。可見,醫教協同的理念不僅對臨床醫學專業人才培養模式的改革有指導作用,還對臨床醫學專業的教學過程有指導功能。本課題組以石家莊某高校2019級高職臨床醫學專業學生為研究對象,運用OBE的反向設計理念對全科醫生崗位職責、職業能力進行分析,利用醫院和學校兩種不同的教學資源,將全科醫生工作任務與教學任務進行對接,使基礎與臨床、疾病與系統、案例與病例進行了最大程度整合[2]。在探索與實踐醫教協同雙主體教育的人才培養模式過程中,該校在高職臨床醫學專業的人才培養中取得了較好的教學效果,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

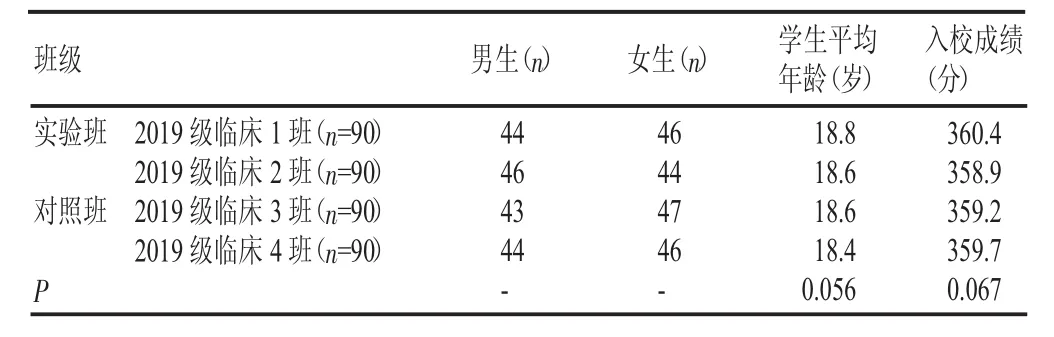

對石家莊某高校2019級臨床醫學專業9個平行班的學生情況進行了統計,采用分層整群抽樣方法,選取學生人數、學生性別、學生年齡、學生入校成績4項數據無明顯差異的4個班為研究對象(見表1)。把2019級臨床1、2班作為實驗班,運用“1.5+0.5+1”的人才培養模式實施教學,把2019級臨床3、4班作為對照班,采取傳統的“2+1”人才培養模式組織教學。授課教師均承擔實驗班和對照班的教學任務,人才培養效果有可比性。

表1 實驗班與對照班一般資料

1.2 方法

對照班采用傳統“2+1”人才培養模式,前4個學期在學校完成公共基礎課、專業基礎課、專業課的教學任務[3],教師按課程標準組織授課,學生按課堂授課內容進行學習,主要利用多媒體講授、實驗實訓,以示教訓練的形式進行。課程結束后對學生進行理論知識考試和技能操作測試。第5、6學期按專業實習大綱到醫院完成臨床實習任務。

實驗班按醫教協同理念進行了教學改革,一是重新構建了與全科醫生崗位任務相適應的“9461”課程體系。新課程體系明確了人體解剖學、生理學、藥理學、病理生理學、診斷學、內科學、外科學、婦產科學、兒科學等9門核心課程,確立了公共人文課程、醫學基礎課程、醫學專業課程、臨床實踐課程等4個課程模塊,覆蓋了全科醫生的診療、預防、康復、保健、健康宣教、計劃生育等6項崗位任務[4],進一步驗證新課程體系與高職臨床醫學專業人才培養目標的契合度。二是進行了“1.5+0.5+1”的人才培養模式改革。前3學期在學校完成公共課程、基礎醫學課程、專業橋梁課程的教學[5],第4學期在醫院完成部分專業課程的理論教學、臨床見習等教學任務,第5、6學期在醫院完成臨床實習任務。三是實施了教學方法的改革。前3學期充分利用校內各類教學資源,運用師生討論、講練結合、仿真模擬等教學方法,讓學生掌握醫學基本知識、基本理論、基本技能;后3學期在教學醫院通過床邊教學、案例教學、以問題為導向的學習,培養和提高學生運用理論知識進行臨床思維的能力。四是實施了課程評價方法的改革,課程考核采取形成性和終結性相結合方式進行,形成性評價占30%、終結性評價占70%,既關注學生學習過程又注重學生學習結果[6]。醫學實踐課程考核與執業助理醫師資格考試相接軌,其內容與形式按照執業助理醫師資格考試標準進行。

1.3 觀察指標

一是觀察學生專業核心課程知識、崗位能力、職業素質目標達標情況;二是觀察學生、專任教師、臨床帶教教師對人才培養模式改革的滿意度評價。

1.4 統計分析

運用SPSS 22.0統計學軟件進行數據分析,計量資料以(±s)表示,采用t檢驗;計數資料以百分率表示,采用χ2檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩班學生專業核心課程知識、崗位能力、職業素質目標達標情況比較

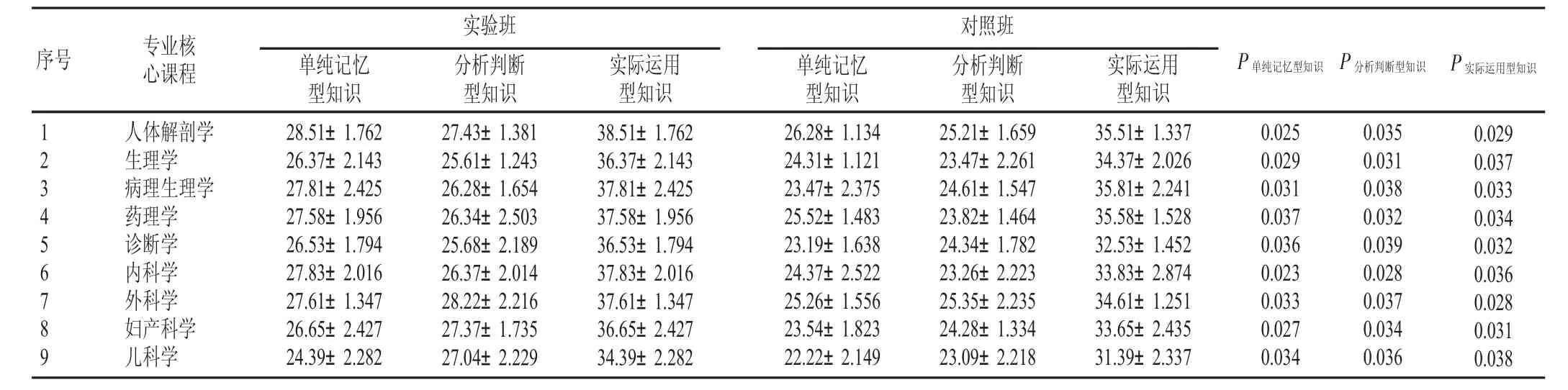

2.1.1 專業核心課程理論知識達標情況比較 根據課程標準,將臨床醫學專業核心課程相關知識分為3類:把以定義、概念、數據為主要內容的歸納為單純記憶型知識,把以實驗實訓操作為主要內容的歸納為分析判斷型知識,把以臨床應用為主要內容的歸納為實際運用型知識。按3∶3∶4的比重進行試卷測試。對比臨床醫學專業9門專業核心課程理論知識達標情況,結果顯示,實驗班明顯優于對照班(P<0.05),見表2。

表2 實驗班與對照班專業核心課程知識目標達標情況比較(±s,分)

表2 實驗班與對照班專業核心課程知識目標達標情況比較(±s,分)

序號 單純記憶型知識專業核心課程1 2 3 4 5 6 7 8 9人體解剖學生理學病理生理學藥理學診斷學內科學外科學婦產科學兒科學28.51±1.762 26.37±2.143 27.81±2.425 27.58±1.956 26.53±1.794 27.83±2.016 27.61±1.347 26.65±2.427 24.39±2.282實驗班分析判斷型知識27.43±1.381 25.61±1.243 26.28±1.654 26.34±2.503 25.68±2.189 26.37±2.014 28.22±2.216 27.37±1.735 27.04±2.229實際運用型知識38.51±1.762 36.37±2.143 37.81±2.425 37.58±1.956 36.53±1.794 37.83±2.016 37.61±1.347 36.65±2.427 34.39±2.282對照班單純記憶型知識26.28±1.134 24.31±1.121 23.47±2.375 25.52±1.483 23.19±1.638 24.37±2.522 25.26±1.556 23.54±1.823 22.22±2.149分析判斷型知識25.21±1.659 23.47±2.261 24.61±1.547 23.82±1.464 24.34±1.782 23.26±2.223 25.35±2.235 24.28±1.334 23.09±2.218實際運用型知識35.51±1.337 34.37±2.026 35.81±2.241 35.58±1.528 32.53±1.452 33.83±2.874 34.61±1.251 33.65±2.435 31.39±2.337 P 單純記憶型知識0.025 0.029 0.031 0.037 0.036 0.023 0.033 0.027 0.034 P 分析判斷型知識 P實際運用型知識0.035 0.031 0.038 0.032 0.039 0.028 0.037 0.034 0.036 0.029 0.037 0.033 0.034 0.032 0.036 0.028 0.031 0.038

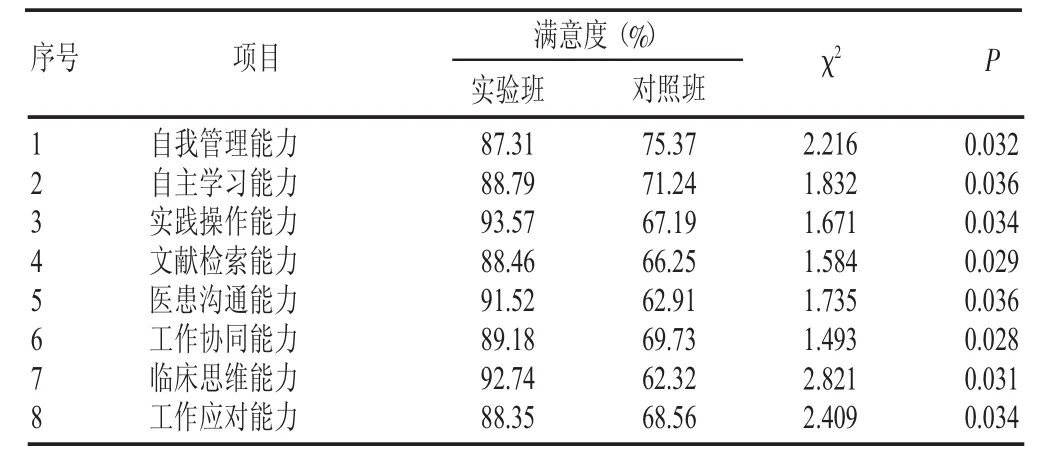

2.1.2 崗位能力目標達標情況比較 根據全科醫生崗位能力要求,從學生是否具備自我管理、自主學習、實踐操作、文獻檢索、醫患溝通、工作協同、臨床思維、工作應對等8種能力對60名輔導員、任課教師、臨床帶教教師進行問卷調查。結果顯示,實驗班對這8項的滿意度明顯高于對照班(P<0.05),見表3。

表3 實驗班與對照班崗位能力目標達標情況比較

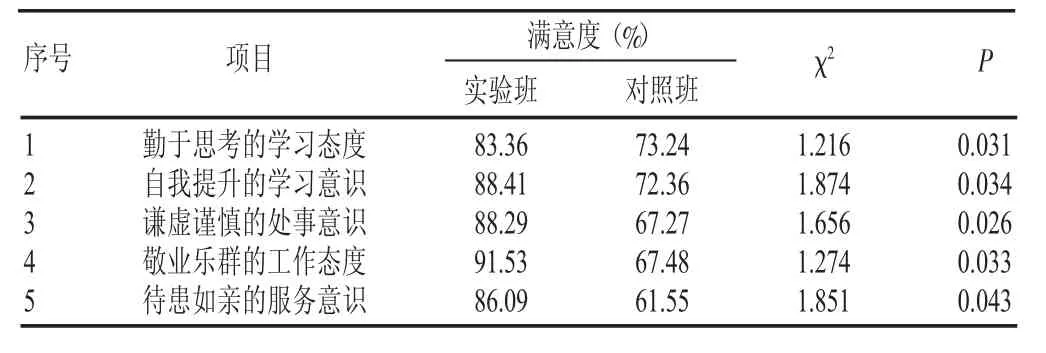

2.1.3 職業素質目標達標情況比較 根據全科醫生職業素質要求,從學生是否具備勤于思考的學習態度、自我提升的學習意識、謙虛謹慎的處事意識、敬業樂群的工作態度、待患如親的服務意識等5個方面的素質對60名輔導員、任課教師、臨床帶教教師進行問卷調查。結果顯示,實驗班對這5個方面的滿意度明顯高于對照班(P<0.05),見表4。

表4 實驗班與對照班職業素質目標達標情況比較

2.2 學生、任教教師對人才培養模式改革的滿意度評價

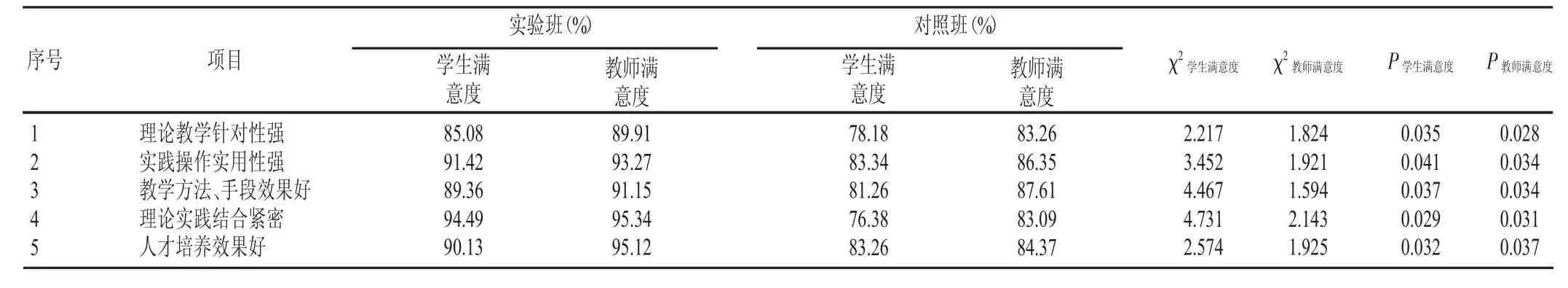

針對人才培養模式改革效果,從理論教學針對性強,實踐操作實用性強,教學方法、手段效果好,理論實踐結合緊密,人才培養效果好5個方面對360名學生和60名任教教師進行問卷調查。結果顯示,實驗班對這5個方面的滿意度明顯高于對照班(P<0.05),見表5。

表5 學生、任教教師對實驗班與對照班人才培養模式改革的滿意度評價

3 討論

高職臨床醫學專業的培養目標就是要為基層培養合格的全科醫生,以滿足人民群眾的健康需求。從以上數據可以看出,實驗班學生的理論知識、崗位能力、職業素質達標情況明顯優于對照班學生(P<0.05),學生、任教教師對“1.5+0.5+1”人才培養模式滿意度明顯優于“2+1”人才培養模式(P<0.05)。究其原因,主要有以下兩個方面。

3.1 傳統“2+1”人才培養模式存在的弊端

“2+1”人才培養模式就是前兩年在學校完成相關課程的理論學習,第三年在醫院完成臨床實習。在人才培養過程中,課程設置、教學實施、教學評價都是由學校和教師的意愿決定的。課程設置注重學科間的聯系,忽視了課程內容與全科醫生崗位任務間的關聯。教師教學注重知識的傳授,忽視學生崗位能力和職業素質的培養。人才培養單位學校與人才使用單位醫療機構沒有協同對接,理論教學與臨床實踐脫節,以致臨床醫學專業畢業生“下不去、用不上、干不好、留不住”,不能勝任基層診療、預防、康復、保健、健康宣教等工作。可見,傳統“2+1”人才培養模式不能較好地滿足全科醫師培養的需要。

3.2 醫教協同“1.5+0.5+1”人才培養模式的優勢

3.2.1 醫教協同雙主體育人模式促進了專業教育與衛生行業協同融通 該校實施了雙主體人才培養模式,按照國務院醫教協同的有關文件,成立了學校與醫院醫教協同發展工作委員會,共同制訂了醫教協同育人方案,制訂了醫教協同治理體系、人才培養機制、制度保障等方面的規則[7],通過教師互培、資源互用、信息互聯、學生互育,促進了專業教育標準與衛生行業執行標準協同融通,推動了教學內容與衛生行業技術同步更新,完善了臨床醫學專業教學標準體系,促使教學內容從供給側向需求側轉變,形成醫教聯動、協同育人的新格局。

3.2.2 醫教協同的課程體系密切了專業培養目標與崗位任務的契合度 該校在推行醫教協同人才培養模式改革中,與附屬醫院共同構建了專業人才培養方案、專業課程體系,共同開發了專業系列教材,共同構建課程評價體系,建立了以專業培養目標為基礎,專業教學標準、課程教學標準、見習實習標準為內容,多元化課程評價為手段的教學體系,強化了集中見習、床旁教學、病例教學,促進學生“早臨床、多臨床、反復臨床”[8],實現了醫教融通協同、課崗有效對接、課證緊密結合,為基層培養合格的全科醫生提供了新的更好的路徑。

3.2.3 醫教協同共同建設專業實訓基地,提升了學生崗位能力和職業素質 該校在“1.5+0.5+1”人才培養模式改革中,把學校和醫院實踐教學資源按專業要求進行了整合,專業實訓室按全科醫生規培要求進行了升級建設,先后建立了與工作場景相同的仿真模擬人室、模擬病房、模擬產房、手術室、ICU、臨床綜合檢驗室、X 光機室、CT室、ECT室、DAS室、MRI室、社區全科門診等實訓室,引進了臨床智能診斷、學生技能操作評價等系統,學生可以在實戰環境下學習訓練。通過仿真模擬訓練,學生的實踐操作、醫患溝通、工作協同、臨床思維等方面的能力得到了提高,學生勤于思考、謙虛謹慎、愛崗敬業、待患如親等方面的素質得到了快速提升,在畢業生跟蹤調查和實習帶教教師問卷調查結果中反映突出。

3.2.4 醫教結合多元協同課程評價體系營造了全方位育人的良好氛圍 課程考核不僅是對教師教和學生學的評價,同時還是對學校、醫院管理的評價。該校在實施醫教協同人才培養模式改革中,構建了形成性評價與終結性評價相結合的課程評價機制,在課程評價形式上采取了學生自評、學生互評、教師評價、平臺測試相結合的課程評價辦法[9],在課程評價內容上包含試卷考試、案例書寫、病例分析、實驗實訓操作考核、床邊考核、執業助理考試平臺測試等。從人評到機測,從知識測試、能力考核到職業評價,改變了過去課程考核只有終結性評價的局面,調動了學生學習的積極性,促進了教學相長,營造了“知、能、素”全方位育人的良好氛圍。