科技創新、工業集聚與實體經濟發展

——基于安徽省16個城市2010—2020年數據的實證分析

國家十四五規劃明確指出,要“堅持把發展經濟著力點放在實體經濟上,加快推進制造強國、質量強國建設,促進先進制造業和現代服務業深度融合”。如何落實國家十四五規劃的精神,各級政府在制定經濟政策的過程中,需要圍繞發展實體經濟、服務實體經濟下功夫,需要強化制造產業的發展,圍繞經濟高質量發展下功夫,需要促進制造業和其他相關產業的深度融合。同時,國務院還制定了《關于加快建設全國統一大市場的意見》,并且把科技創新和產業升級作為其中的重要目標。實體經濟的發展根本的支撐需要科技創新的支持,制造業強國的實現也需要轉變發展思路,通過經濟圈、城市圈等形式,密切產業之間的聯系,拓展產業的延伸,促進工業的集聚。那么,科技創新、工業集聚對實體經濟的發展到底會產生什么樣的影響呢?其中的內在機理又是什么呢?弄清這些問題,對于科學地制定產業發展政策,落實國家十四五發展規劃具有重要的現實意義。

一、文獻綜述

世界經濟發展變化的實踐再次告誡我們,國家在國際舞臺上的地位和話語權,與國家的綜合國力緊密相關,而國家的綜合國力在很大程度上又取決于國家的實體經濟發展能力,特別是高水平制造業,支撐著國家國際競爭力。2015年,習近平總書記在中共十八屆五中全會第二次全體會議上的講話強調指出,“我們的政策基點要放在企業特別是實體經濟企業上,高度重視實體經濟健康發展,增強實體經濟贏利能力”。后來,習近平總書記又在多次會議及多種場合反復強調要大力發展實體經濟。自此,強化實體經濟的發展成為各級政府政策制定的著力點,也成為學術研究的熱門話題。綜觀已有關于實體經濟發展的研究,主要集中在以下三個方面。

另外,在文字和影視中,小編更傾向于影視。原因其實很簡單……一是因為接觸武俠的時候,看的主要就是電視劇,于是對武俠影視作品有一種天然的親近感,二是大俠們的古裝造型,真的很好看。

第一,科技創新及相關因素對實體經濟發展的影響。科技創新創造出了數字經濟形態,羅茜等認為一方面可以通過產業數字化、數字產業化直接作用于實體經濟,另一方面可以通過影響實體產業供需結構,促使產業結構合理化間接推進實體經濟發展。楊美齡等研究認為綠色創新和實體經濟發展之間具有雙向的格蘭杰因果關系,無論是為實體經濟提供資金支持的財政投入,還是為實體經濟提供科技支持的綠色創新,對實體經濟的發展都具有顯著的正向影響。數字經濟的核心是數字技術的應用,張延林等認為在數字技術與實體經濟深度融合的過程中,首席信息官CIO發揮著關鍵性作用。當然,數字經濟的影響也遵循相應的規律,而且在不同的地域和不同的產業影響效果不同。馬勇等認為從地域上分析,數字經濟對中部地區實體經濟表現出擠出效應,呈現出倒“U”型關系,而且數字經濟對中部地區實體經濟存在影響“門檻”。周小亮等研究顯示,數字經濟對于實體經濟的擠出效應也存在邊際遞減規律。從作用機理上分析,渠慎寧研究認為,以數字技術為核心的區塊鏈,已廣泛應用于實體經濟的主要部門,成為協調信息技術與醫療、交通運輸、能源等各產業融合的新載體。為此,陳勁研究提出,促進實體經濟的發展,需要實現人工智能與實體經濟的整合式創新。

根據經驗可判斷空氣流量計的波動不會造成發動機轉速和空燃比傳感器信號的大幅波動,另外,空氣流量計數據為被動數據,其波動是由發動機轉速改變所引起的,因此,基本可排除空氣流量計的問題。從空燃比傳感器的波動范圍和波動頻率看,再強烈的空燃比變化也不會引起空燃比信號如此劇烈的波動,且氧傳感器信號波動卻不大。接入尾氣分析儀檢查故障車尾氣的變化,濃稀也沒有這么大幅度變化。由此可見:空燃比傳感器自身出現問題的概率比較大。拔下空燃比傳感器插頭,讓發動機進入開環控制模式,發動機恢復正常,怠速波動故障消失。更換空燃比傳感器后,相關各項數據恢復正常,且該車故障被徹底排除。

第一,科技創新對實體經濟的發展具有顯著的直接效應,以及明顯的空間溢出效應。科技創新表現為科研成果的產出數量,一般情況下,科研成果產出越多,應用于實體經濟發展的成果也可能越多。當然,也不盡然,科研成果的應用與科研成果的質量、成果轉化平臺,以及對成果的需求有密切關系。安徽省科技創新對實體經濟的發展有顯著正向影響,從總體上看,安徽省科研成果的質量、轉化平臺,以及實體經濟對科研成果的需求都達到了一定的高度,形成了相應的默契。

2)商品詳情頁瀏覽功能實現如圖2,用戶可以清楚地看到商品的詳細信息,有價格、新舊程度、發布時間、瀏覽次數、獲贊(踩)次數以及商品主人名字和主人聯系方式等,如此便能夠全面地幫助你考慮這件商品的下一步操作。

第三,數字技術和金融監管對實體經濟發展的影響。科技創新通過數字技術提升金融科技創新水平,并對地區實體經濟增長產生顯著的促進作用,魯釗陽等研究顯示,城鎮化水平高、工業集聚程度高、經濟發展水平高的地區促進作用更明顯。楊廬峰等研究認為,數字技術經濟深度融合發展可以促進創新發展動力提升,提高資源配置效率,改善經濟發展質量。齊景嘉等研究顯示,金融科技通過提高金融機構的經營效率,促進了實體經濟獲得快速融通資金,通過支持實體經濟進行數字化改造,產生正向積極影響。同時,馬亞明等研究顯示,數字技術強化了金融監管的手段,可以有效地抑制企業金融化行為,提高實體經濟資本配置效率。王博峰研究顯示,金融監管強度和實體經濟增長之間存在“倒U型”關系,金融監管強度尚未達到“最優水平”。夏杰長等研究顯示,金融監管強度的提升提高了金融業對實體經濟的服務質量,為經濟高質量發展賦予了新的動能。

科技創新是國家、機構和企業投入科研經費,資助研究人員在科學技術領域做出的具有獨特價值的知識產權。科技創新活躍度越高,科技創新成果的產出就越多,體現出的科技創新水平就越高。但科技創新對實體經濟發展是否就一定可以產生促進作用呢?嵌入型理論認為,人類經濟嵌入并纏結于經濟與非經濟的制度之中,受到相關制度多種因素的影響。在社會制度下可能影響實體經濟發展的各種因素中,科技創新最為重要。科技創新與實體經濟發展之間的關系非常復雜,可能還與管理者的自信有關,雖然科技創新可以促進實體經濟發展,但由此也可能引發管理者過度自信,管理者自信對實業投資的影響呈現出“倒U型”的發展趨勢。科技創新成果只是靜態成果,只有進入并應用于實體經濟,才能對實體經濟的發展產生推動效果。根據創新擴散理論,創新成果及其應用,會按照一定的規律對外擴散。科技創新通過正向調節金融發展對實體經濟增長產生影響并對外擴散,發展水平越低的地區擴散效應越明顯,而且擴散具有一定的時滯性。正是由于科技創新發展的階段性與經濟發展的階段性并不同步,其影響效應在不同的階段表現出顯著差異,并在空間上存在著顯著異質性。基于上述理論分析,提出假設1。

二、理論基礎與研究假設

根據嵌入型理論,分析科技創新、工業集聚與實體經濟發展的內在邏輯關系,分析科技創新、工業集聚對實體經濟發展可能產生的影響效果。根據創新擴散理論,分析科技創新、工業集聚與實體經濟發展的空間效應。

(一)科技創新對實體經濟發展的影響

上述研究精準地剖析了科技創新、工業集聚和實體經濟發展之間的內在邏輯關系,為深入研究實體經濟發展奠定了堅實的基礎,但由于研究的目的和視角不同,少有研究把科技創新、工業集聚和實體經濟發展納入同一研究框架,詳細考察多種核心要素與實體經濟之間的關系。本研究的邊際貢獻在于:第一,圍繞安徽省提出的以科技創新撬動全局發展的省域發展戰略,檢驗科技創新、工業集聚對實體經濟發展的空間效應;第二,根據安徽省的不同區域特點,以及經濟發展不平衡的客觀實際,分為皖北、皖中和皖南三個區域,研究科技創新、工業集聚對實體經濟發展效應的空間異質性;第三,在區分不同區域的基礎上,進一步檢驗科技創新、工業集聚對實體經濟發展的空間溢出效應,探明了不同區域科技創新、工業集聚對實體經濟發展作用的不同效果和機理。

制作硬顆粒飼料過程中的水分調控涉及混合機處水分調控、調質過程的水分調控和顆粒冷卻過程的水分調控,是一項系統工程。實施這一系統工程的目標應當是:①使粉料在調質過程得到良好的調質質量,即達到理想的水分、熟化程度和流變學特性;②獲得較高的制粒產量、成品率、生產效率和較低的電耗;③得到理想的顆粒堅實度(耐久性);④得到較好的成品儲存特性指標,包括安全水分、低水分活度,均勻的水分分布;⑤獲得好的動物生產性能。本文就如何實現這一系統工程技術進行綜合論述,以期為相關企業和人員進行這類操作提供借鑒。

H1:科技創新對實體經濟發展具有促進作用,并具有正向空間溢出效應,但具有區域異質性。

(二)工業集聚對實體經濟發展的影響

隨著城市化水平的逐年提升,產業結構快速調整,產業集聚度進一步提升,工業集聚度進一步提高。產業集聚具體表現為工業集聚,工業集聚會集中顯現出實體經濟對科技成果的需求,從而又會為科技創新提供動力,促進科技成果交易和傳播速度的提高,從而對實體經濟產生正向的促進作用。工業集聚又會派生出營商環境的改善,促進政府服務效率和服務水平的提高,促進實體經濟高質量發展。由于區域內不同城市之間工業集聚水平存在客觀差異性,城市之間是否形成產業鏈存在不確定性及滯后性,加之生產要素和資源的有限性,城市之間必然在一定期間內形成競爭,如果城市之間差異不明顯,或投資者對城市差異不敏感,則工業集聚和科技創新對實體經濟發展的空間溢出效應不顯著。如果城市之間差距明顯,在虹吸效應的作用下,生產要素和資源就會流向工業集聚度高、科技創新水平高的城市,從而表現出負向空間溢出效應。據此,提出假設2。

H2:工業集聚對實體經濟發展具有促進作用,空間溢出效應或者不顯著或者顯示為負向效應。

(三)科技創新和工業集聚空間溢出效應的區域異質性

科技創新所需資金來源復雜,成果水平高低不一,成果轉化性差異很大,既與成果本身的特點有關,更與科技創新成果交易市場的活躍程度密切相關。而工業集聚雖說與產業特點有關,但更多卻是城市化的附屬產物,與城市化進程密切相關。科技創新需要大量資金支持,而科技創新的資金來源非常復雜,既有政府資金,也有企業方面的社會資金,這些資金在不同城市差異性很大。工業集聚重點與城市化水平相聯系,相同城市化水平基本沒有本質差異。因此,科技創新對實體經濟發展的空間溢出效應具有明顯的不確定性。工業集聚在經濟相對落后及產業鏈聯系緊密的區域,因為單個城市難以形成完整的產業鏈,產業鏈只能在相鄰的城市之間構建。由于同一產業鏈上的企業處于不同城市之間,城市與城市之間的實體經濟發展就形成了相互依賴,相互促進的內在機制,這樣就可能產生出正向溢出效應。在經濟相對發達的區域,每個城市政府制定經濟政策時都會追求最優,加上每個城市的產業都形成了自身的特點,這樣所在城市的政策以及經濟資源對周邊城市的吸引力就不強,從而產業鏈的形成很可能更多局限于同一城市,城市之間缺乏產業鏈必要的銜接,在虹吸效應的作用下,某一城市工業集聚的提升,可能會吸引周邊城市的優質資源和生產要素,從而對實體經濟的發展產生負向溢出效應。據此,提出假設3。

按照理論假設和設定的計量模型,需要通過一系列檢驗確定所選用的具體模型,并進行相關性分析。在此基礎上,對不同區域的情況分別進行檢驗,以獲得不同區域的具體結果。

三、模型設定與數據

根據本文的理論基礎和研究假設,確定計量分析的核心變量,從官方公布的統計資料中收集研究所需要的統計數據,并選擇合適的計量模型。

(一)變量選取

1.核心變量

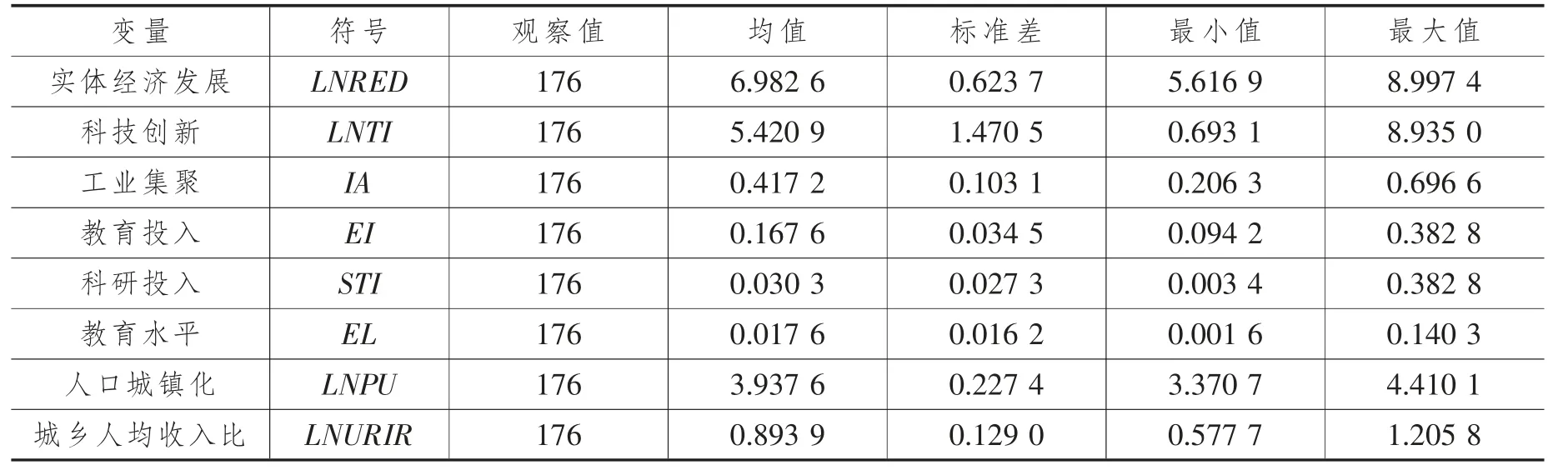

核心變量包括被解釋變量和解釋變量,其中被解釋變量為實體經濟發展(RED),解釋變量包括科技創新(TI)和工業集聚(IA)。參考已有文獻,以GDP為基礎,剔除金融業和房地產業之后,剩余的值就是實體經濟發展的水平。學術界衡量科技創新的指標并不統一,有多種方式,本研究從科技創新的本意出發,選擇區域專利授權數來衡量科技創新水平。這樣可以從根本上反映出區域科技創新活躍度和技術研發熱度。專利授權數越多,說明區域科技創新能力越強。關于工業集聚的指標,借鑒已有研究,采用工業增加值與GDP的比值來進行衡量,主要表明的是工業企業從產值到布局的集中度。

基于安徽省近10年的統計數據,經過一系列的實證檢驗與分析,可以得出以下基本結論:

例:在人民幣教學中,請一名學生來當顧客,拿一張5元的人民幣去買一支鋼筆,售貨員沒有零錢找給他,由此創設一個需要兌換人民幣的情境,然后讓售貨員自己去想辦法。師:你在平時的生活中遇到過這樣的事情嗎?你現在想不想讓同學們幫你去解決呢?各小組的組長可以拿出信封內的人民幣組織大家交流兌換的方法。通過情境讓學生體會到人民幣之間及人民幣與貨物之間可以等價兌換,也讓他們體會到在日常生活中遇到此類問題應如何解決,加強數學與日常生活的聯系。

在實踐中,實體經濟的發展是多方面因素綜合作用的結果。因此,還必須選擇一定的因素作為控制變量。本研究選取教育投入(EI)、科研投入(STI)、教育水平(EL)、人口城鎮化(PU)和城鄉人均收入比(URIR)作為控制變量。教育是培養人才的核心形式和手段,而人才是推動社會發展的根本要素,能夠為實體經濟的發展提供源源不斷的動力。科研投入水平從很大程度上決定了科研產出的數量和水平,較高的投入能夠為科研活動提供資金支持,促進科研成果的產出。人口城鎮化是實體經濟發展的必要支撐,城鎮人口既直接參與實體經濟的生產經營,又可以擴大消費支持實體經濟的發展。人均收入的高低決定了消費的水平,是支持實體經濟發展的重要因素。因此,這些因素被選為本研究的控制變量。根據不同控制變量的特點,本研究分別選擇相應的衡量辦法。具體為:選擇教育支出與財政總支出的比值(%)為教育投入,選擇科研支出與財政總支出的比值(%)為科研投入,選擇在校大學生人數與總人口的比值(%)為教育水平,選擇城鎮常住人口與總人口的比值(%)為城鎮化水平,選擇城市人均收入與農村人均收入的比值(%)表示城鄉人均收入比。這些指標值越大,表明各相應變量水平越高。

(1)抗震設計。一般來說,在山區進行公路橋梁架設時,工程師多選擇使用T型梁和預制空心板作為橋梁的連續結構或簡支結構,這雖然降低了施工難度,但也相應地降低了建筑的抗震性能。因此工程師必須要按照相關規定以及建筑物的抗震原理,改進設計方案,如采取提高墩梁交接區域的配筋情況和構造設計情況,或利用緩沖墊塊、連桿以及防震錨栓等設備,通過這些措施來合理加強公路橋梁的抗震性。

(二)數據說明

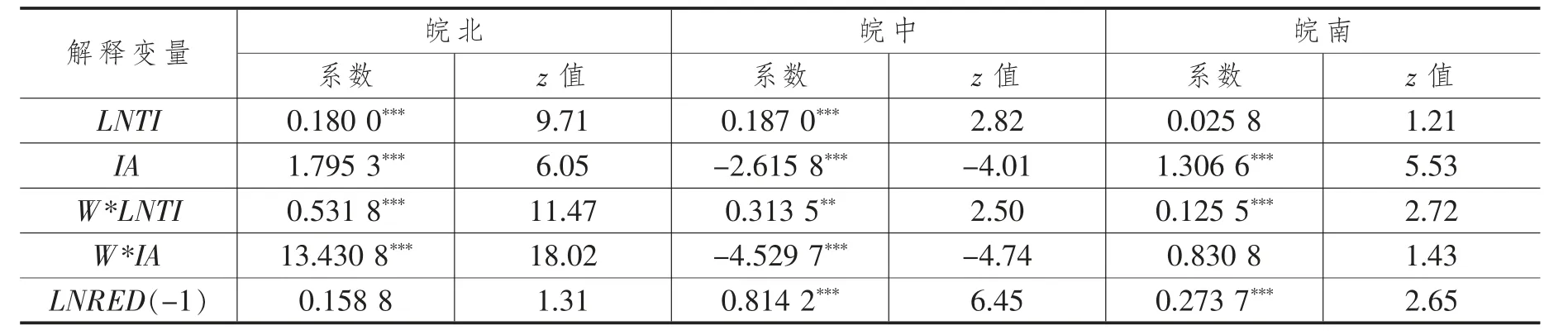

LNRED(-1)在皖中和皖南地區的系數分別為0.814 2和0.273 7,且均顯著為正,說明皖中和皖南地區實體經濟已經表現出良性發展的態勢,形成了顯著的自我推動的能力。LNRED(-1)在皖北地區的系數為0.158 8,但不顯著,說明皖北地區實體經濟的發展自我推動力還較弱,表現并不明顯,其發展主要依靠外力的推動和促進。

表1顯示了各變量的基本特征。其中實體經濟發展、科技創新和工業集聚的均值分別為6.982 6、5.420 9和0.417 2,標準差分別為0.623 7、1.470 5和0.103 1,表明安徽省各個城市之間的發展水平存在較明顯的差異,且各控制變量也呈現出類似的特點,說明安徽省不同區域不同城市的發展存在顯著差異性,發展不充分且不均衡仍然是安徽省科技創新、工業集聚和實體經濟發展的特點。

(三)模型設定

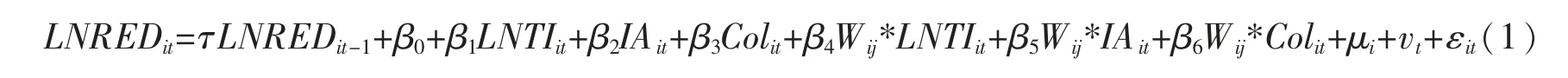

目前計量經濟學在經濟學實證研究中,通常使用空間誤差模型(SEM模型)、空間滯后模型(SLM模型)和空間杜賓模型(SDM模型)三種空間計量模型。其中:空間杜賓模型相較其他兩種模型而言,能夠同時兼顧到被解釋變量和解釋變量的空間相關性,其研究的結論更科學、更接近于客觀實際。同時,考慮到各個解釋變量的變化不可能立馬對被解釋變量產生影響,其影響效果的產生和表現會有一定的時間要求。因此,在分析科技創新、工業集聚對實體經濟發展的空間影響效應時,在模型中引入實體經濟發展的一階滯后項lnRED,構建如下動態空間杜賓模型:

上式中Col為控制變量,包括EI、STI、EL、LNPV和LNLNVRIR。W為空間權重矩陣,β為待估系數,μ代表空間固定效應,v代表時間固定效應,ε為隨機誤差項。本研究在模型中引入0-1鄰接權重矩陣進行相關檢驗和模型分析,其具體形式分別為:

四、實證結果與分析

H3:科技創新和工業集聚由于自身特點不同,對社會和政府的依賴性不同,其空間溢出效應也不同。

(一)相關檢驗

在空間計量模型中,空間相關性反映的是同一區域內不同城市之間空間位置越相近,屬性就越相同,并產生出相互影響,進而呈現出相似的空間現象。依照計量經濟學的辦法,通常采用全域莫蘭指數(I)檢驗變量的空間自相關性,以檢驗構建空間模型具有空間相關性。全域莫蘭指數(Moran'I)的計算表達式如下:

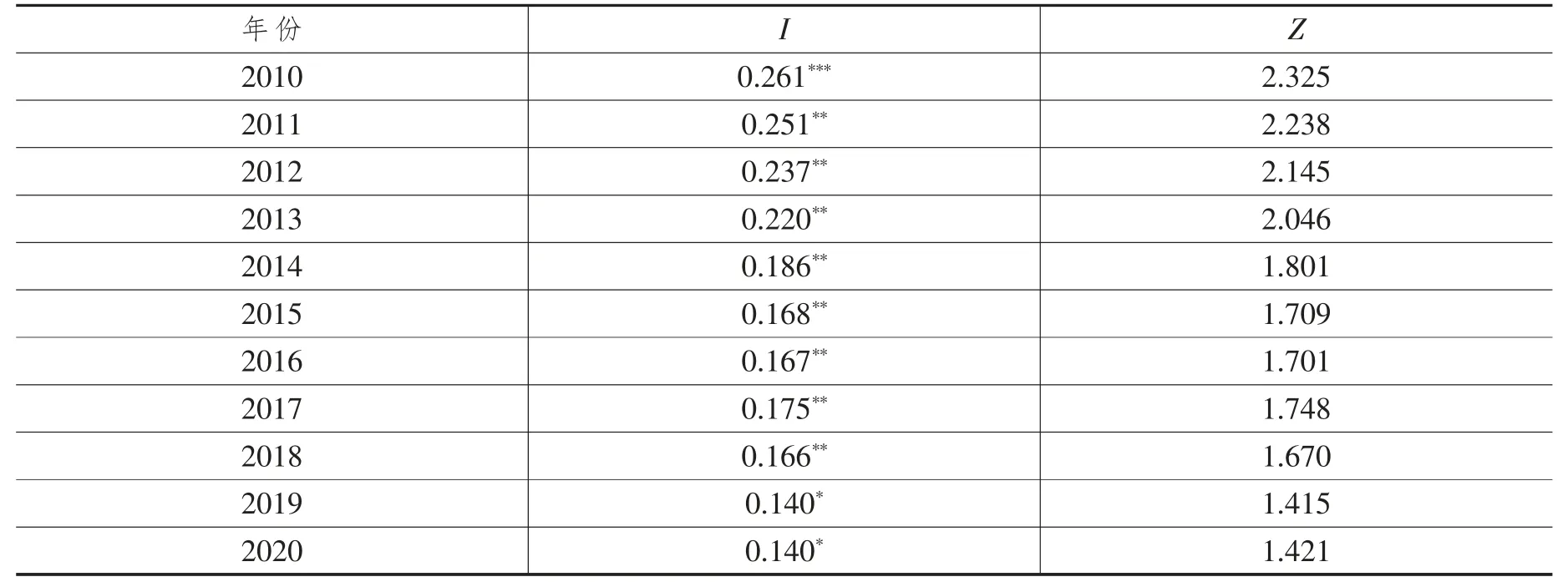

式中,w為空間權重矩陣,n代表樣本城市數量,Y和Y分別表示城市i和城市j的具體指標值。I的取值范圍為[-1,1],如果I>0,則表示研究對象存在空間正相關;如果I=0,則表示空間不相關;如果I<0,則表示城市之間存在空間負相關。采用Stata15.0軟件計算實體經濟發展(RED)的全域莫蘭指數,結果見表2。

比如,在參加2017年山東省暑期遠程研修時按照平臺要求觀評了四節課,恰巧的是四節課中的兩節課的執教教師都會在課前、課中或課后以“談話”的形式和學生進行“聊天”,這引起了筆者的高度關注.于是,筆者詳細記錄了兩節課的“談話、聊天”部分(詳見文[6]),并定義為“教師寄語”,然后從“教師寄語:意在課先;教師寄語:指向八方;教師寄語:余音繞梁”等三個方面結合前述課例進行了認真的總結和思考,在此基礎上給出了一個自己的具體的實踐案例,在感動之余有了自己的行動,正所謂“行動大于感動”.

由表2可知,安徽省16個城市2010—2020年實體經濟發展的莫蘭指數均在不同的顯著水平上為正值。結果表明,安徽省實體經濟發展具有顯著的空間正相關性。因此,可以采用空間計量模型進行研究。

在確定構建具體適合的空間模型之前,需要通過計量軟件進行一系列檢驗。首先,通過LM檢驗判斷空間計量模型的具體類型,結果在5%的檢驗水平上,拒絕使用SEM模型和SLM模型,說明應當選擇使用SDM模型。其次,通過Hausman檢驗方法,進一步判斷是應當選擇固定效應模型還是應當選擇隨機效應模型。結果顯示1%的顯著水平上通過了檢驗,說明應當構建固定效應模型。然后,采用Wald檢驗和LR檢驗,判斷SDM模型是否能夠簡化為SEM模型或SLM模型,兩種檢驗結果均在1%顯著水平上拒絕原假設,再一次說明應當選擇SDM模型。最后,通過LR檢驗判斷是應當選擇空間固定效應模型,還是時間固定效應模型,抑或空間時間雙固定效應模型。檢驗結果均在1%的顯著水平上拒絕原假設,這進一步確定應當選擇雙固定效應模型。基于以上系列檢驗,最終確定應當選擇構建具有空間時間雙固定效應的空間杜賓模型,檢驗結果見表3。

(二)模型分析

1.空間模型結果分析

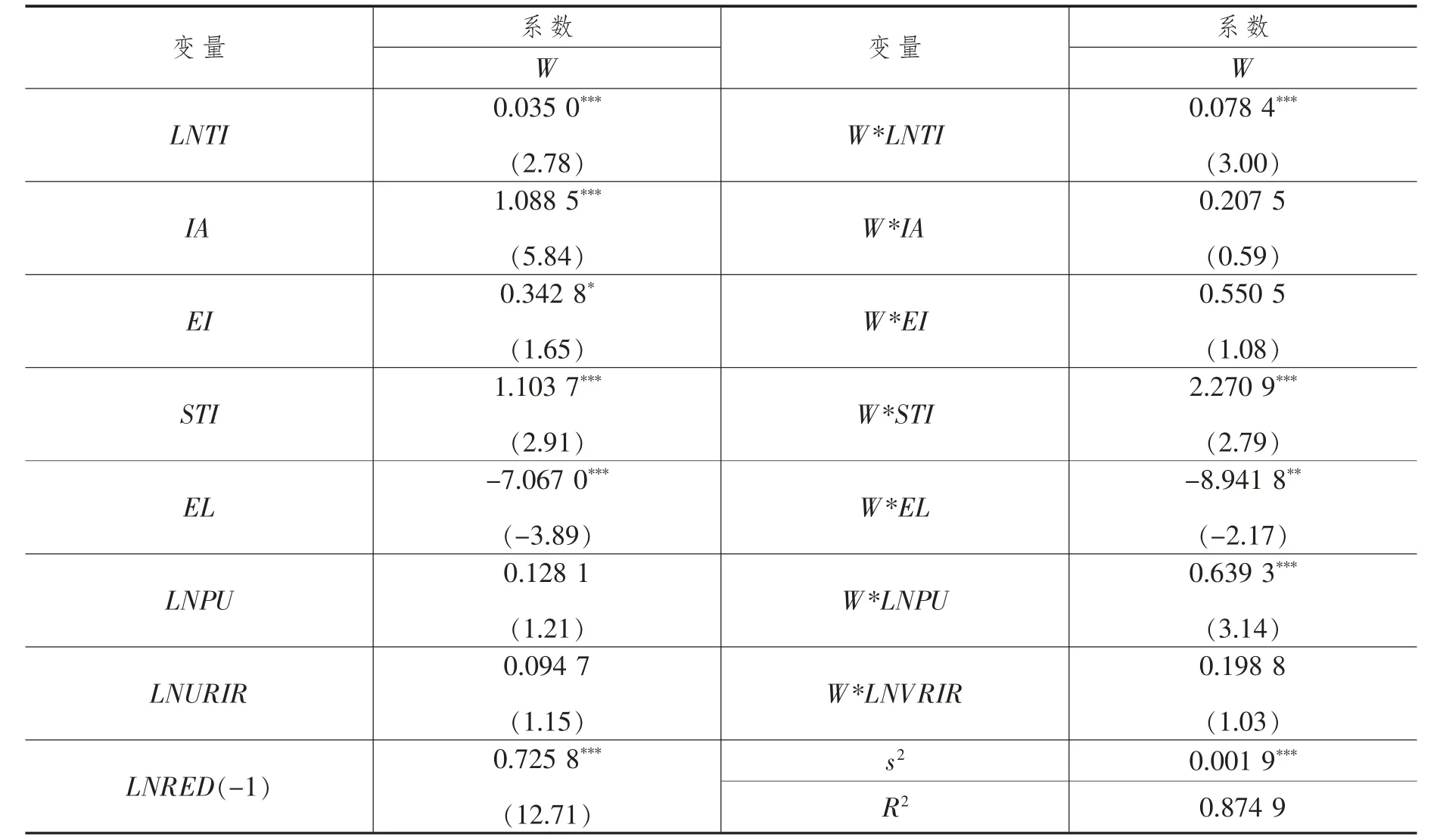

經過對計量模型的正確選擇,可以開展科技創新、工業集聚對實體經濟發展的空間效應研究,應用Stata 15.0軟件,使用極大似然估計法對方程(1)進行估計分析,結果如表4所示。

由表4可知,在引入0-1鄰接權重矩陣時,科技創新(LNTI)的系數為0.035 0,且W*LNTI的系數為0.078 4,均在1%的檢驗水平上顯著,這說明安徽省各個城市科技創新對本市實體經濟的發展具有直接效應,而且也表現出了明顯的空間溢出效應,即科技創新不僅能夠促進所在城市實體經濟的發展,也能促進周邊相鄰城市實體經濟的發展。工業集聚(IA)的系數為1.088 5,在1%的檢驗水平上顯著,說明工業集聚對實體經濟的發展具有顯著的直接效應,即能夠促進所在城市實體經濟的發展;但W*IA系數為0.207 5,并不顯著,這說明工業集聚對實體經濟發展尚未形成顯著的空間溢出影響,即本市工業集聚尚不能對周邊城市的實體經濟發展產生促進作用。究其原因,因為科技創新成果的應用具有跨區域性,而工業集聚并不具備跨區域性。這同時也說明安徽省工業企業產業鏈,在全省范圍內尚未形成,所以工業集聚只能在本市內對實體經濟產生促進作用,而不能對周邊相鄰城市的實體經濟產生促進作用。LNRED(-1)的系數為0.725 8,在1%的水平上顯著為正,表明安徽省各個城市實體經濟的發展正處于良性循環中,在滯后一期時,表現出顯著的自我推動和自我促進能力。其余各控制變量均對實體經濟發展產生不同程度的影響,但非本文研究重點,故不作詳細分析。

2.區域異質性檢驗

找礦標志是成礦元素遷移富集過程中留下的“痕跡”和外延表象[10,15],據此可以推測礦體可能存在的空間位置和范圍,上述找礦標志在該礦床的發現過程中起到了很重要的指示作用,也必將對該地區尋找同類型礦床具有重要的指導意義。

按照城市所在不同地理位置,安徽省一般劃分為皖南、皖中和皖北三個區域,而這三個區域的特點又各不相同,那么,科技創新服務實體經濟發展是否存在區域異質性呢?在不同區域科技創新對實體經濟發展影響的特點又有何不同呢?為此,對安徽省三個區域分別進行檢驗和分析。其中:皖北地區包括淮北、亳州、宿州、蚌埠、阜陽和淮南6個城市,皖中地區包括合肥、滁州、六安和安慶4個城市,皖南地區包括馬鞍山、蕪湖、宣城、銅陵、池州、黃山6個城市。將研究對象進一步細分為皖北、皖中和皖南三個樣本,繼續構建具有雙固定效應的動態空間杜賓模型,檢驗皖北、皖中和皖南三個地區的影響差異。檢驗結果見表5。

由表5可知,在安徽省皖北、皖中、皖南三個區域中,科技創新和工業集聚對實體經濟發展的影響存在顯著的區域異質性。本研究具體分三個方面進行分析:

第一,科技創新對實體經濟的發展效應。在皖北、皖中地區,科技創新對實體經濟的發展均產生顯著的正向效應,在皖南地區,則產生顯著的負向效應。這說明在皖北、皖中地區,科技創新目標明確,應用轉化較好,從而促進了實體經濟的發展。而在皖南地區,科技創新或目標不明確,或缺乏有效的轉化和應用,而在科技創新的過程中,還因為占用了各方面大量的資金,從而對實體經濟的發展造成了負向效應。

第二,工業集聚對實體經濟的發展效應。在皖中地區,工業集聚對實體經濟的發展產生顯著的負向效應。說明在皖中地區,實體經濟的發展處于各自為政的狀況,企業與企業之間缺乏產業鏈的設計和銜接,形成了相互競爭、相互挖掘資源的不利狀況。在皖北和皖南地區,則產生顯著的正向影響。這說明在皖北和皖南地區,城市內企業與企業之間已經形成了聯系密切的產業鏈,企業之間的依賴性較強。

2017年底,宏濟堂阿膠文化節暨濟南市工業旅游直通車啟動,游客可以體驗“藥、健、食、醫”全鏈條業態,觀看舞獅、剪紙、吹糖人、草編等傳統民俗,該中醫藥文旅項目生態功能優越、文化積淀深厚、旅游特色鮮明,目前為國家AAA級景區。按照國家旅游局頒布《旅游資源分類、調查與評價》(GB/T18972-2003)為標準,宏濟堂中醫藥文旅園區的資源概況如表2所示。

總而言之,中華傳統文化博大而精深。我們可以通過種種方式,讓學生接觸更多豐富的傳統文化,反過來滋養自己的寫作內涵,達到傳承中華傳統文化的效果。

第三,科技創新、工業集聚對實體經濟發展的空間溢出效應。科技創新在三個區域中的空間溢出效應均表現為顯著的正向影響。說明安徽省科技創新成果具有流動性,不僅服務本地城市實體經濟的發展,而且對周邊城市實體經濟的發展也產生了正向影響。工業集聚在皖北地區具有顯著的正向空間溢出效應,說明在皖北地區實體經濟之間形成了聯系緊密的產業鏈,城市之間實體經濟的發展相互依賴性較強;工業集聚在皖中地區具有顯著的負向空間溢出效應,說明在皖中地區城市之間缺乏產業鏈的聯系,還形成了城市之間對資源需求的相互競爭;在皖南地區則不顯著,說明皖南地區城市之間實體經濟的發展較為獨立,既沒有相互依存,也不存在相互競爭資源。

以安徽省所屬的16個城市為研究對象,樣本區間為2010—2020年。數據主要來源于國家統計局網站和各市統計年鑒及統計公報,個別缺失值采用線性插值法補全。為了消除可能存在的“異方差”,將實體經濟、科技創新、人口城鎮化和城鄉人均收入比等變量先取自然對數,使各個變量處于同一個數量級,然后再引入計量模型,運用Stata 15.0軟件,進行計量分析。先計算各變量的基本特征值,具體指標見表1。

五、研究結論與啟示

(一)研究結論

2.控制變量

無論在當下還是未來,AT變速器一定還是要走多擋位路線,AT變速器作為最為傳統類型的一款有級自動變速器,已經有超過100多年的歷史,而電子控制技術也有近40年的歷史。現如今AT變速器擋位數已經達到10個前進擋位,因此無論是低端家庭用車還是中高端以上車型,我們都很難再看到新車搭載4AT或5AT的變速器。2018年5月,吉利和廣汽與全球知名的自動變速器生產廠家日本愛信簽約,為滿足市場小排量低端車型的需求,將愛信公司生產的一款6AT生產線拿到國內進行量產,從這一信息來看,未來幾年國內低端小排量車型,在AT變速器選擇上一定

第二,工業集聚及相關因素對實體經濟發展的影響。隨著城市化的快速發展,實體經濟與城市化的發展相伴隨,而且實體經濟的發展以工業集聚的形態呈現在工業園區。工業集聚可能導致產業鏈的重新磨合和優化,表現出先降再升的作用效應。吉亞輝等研究顯示,實體企業協同集聚通過提高科技水平,具有長期改善生態環境的效應。同時,工業集聚還會影響到能源利用的效率,其作用效果與實體經濟發展的水平直接相關。陳宇峰等研究表明,長江經濟帶中游地區的工業集聚對能源效率有顯著的負向影響,而上下游地區工業集聚對能源效率具有正向 影 響。

2015年4月18日凌晨,金正恩與飛行員們一起登上白頭山,并表示只有登上白頭山領略其凜冽的寒風,方能體會白頭山的真正厲害,也能進一步堅定把朝鮮革命進行到底的決心。

第二,工業集聚對實體經濟的發展具有顯著的直接效應,空間溢出效應不顯著。工業集聚是隨著城鎮化水平的提升,逐步發展調整而形成的。安徽省工業集聚對實體經濟的發展有直接正向效應,說明安徽省實體經濟發展已經產生了集聚效應。但間接效應不顯著,說明安徽省實體經濟發展中的產業布局,仍然局限于所在城市,并沒有在相鄰城市之間形成緊密聯系的產業鏈。

第三,科技創新對實體經濟的發展效應具有地域上的空間異質性。科技創新對實體經濟的發展效應在皖北、皖中和皖南地區表現為完全不同的效果。在皖北、皖中地區,科技創新對實體經濟的發展表現出顯著的正向效應,說明在皖北、皖中地區,科技創新目標明確,應用轉化較好,從而能夠顯著促進實體經濟的發展。而在皖南地區,則產生顯著的負向效應,說明在皖南地區,雖然投入了大量的資金支持科技創新,但由于科技創新與實體經濟的發展缺乏有效的供需銜接,從而表現出對實體經濟發展的負向效應。

第四,工業集聚對實體經濟的發展具有地域上的空間異質性。工業集聚對實體經濟的發展的效應,在皖中、皖北和皖南地區表現有所不同。在皖中地區,工業集聚對實體經濟的發展表現出顯著的負效應。說明在皖中地區,實體經濟的發展處于各自為政的狀況,企業與企業之間缺乏產業鏈的密切聯系,可能還存在資源和生產要素的相互競爭。在皖北和皖南地區,則表現為顯著的正向影響。說明在皖北和皖南地區,城市內企業與企業之間已經形成了聯系密切的產業鏈,形成了相互依賴、相互促進的發展態勢。

第五,科技創新、工業集聚對實體經濟發展在不同地區具有各自不同的空間溢出效應。科技創新在皖北、皖中和皖南三個區域中的空間溢出效應均表現為顯著的正效應。說明總體上安徽省科技創新成果具有流動性,無論是對所在城市實體經濟的發展,還是對周邊城市實體經濟的發展都產生了促進作用。工業集聚對實體經濟發展的影響,在皖北地區表現出顯著的正向空間溢出效應,說明在皖北地區,不同城市之間實體經濟已經形成了聯系緊密的產業鏈,城市之間實體經濟的發展具有相互依賴和促進的作用。工業集聚在皖中地區具有顯著的負向空間溢出效應,說明在皖中地區,城市之間缺乏產業鏈的聯系,可能還存在城市之間對資源需求的相互競爭。在皖南地區則不顯著,說明皖南地區城市之間,實體經濟的發展相對獨立,在資源和生產要素的獲取上,既不存在相互依存,也不存在相互競爭。

另外,實體經濟的發展還受到自我推動力的影響,初步形成了自我推動的內生動力。就皖北、皖中和皖南的具體表現而言,皖中最強、皖南其次、皖北最弱。

(二)啟示

根據實證檢驗結果與分析,就安徽省科技創新促進實體經濟的發展,有以下五個方面的啟示:

第一,加強對科技創新的重視,進一步明確科技創新目標。安徽省具有科技創新的相對優勢,并且表現出了顯著的效果。因此,應當繼續加強對科技創新的重視和支持,加大科技扶持力度與投入,提升科技創新水平。在政策的制定和資金的安排上,都應當向科研系統傾斜。同時,要圍繞實體經濟的發展需要,進一步明確科技創新的目標,增強科技研發的針對性和有效性。

第二,加強城市間產業鏈謀劃,進一步密切產業鏈的銜接。構建緊密聯系的產業集群,盡可能地延長產業鏈,是減少區域內部競爭,提升企業生產經營績效,減少生產經營成本,提高市場占有率的有效策略。應當有效暢通國內國際產業鏈的戰略鏈接,促進產業鏈有機嵌入全球產業鏈。特別是要加強城市間產業集群的謀劃和產業鏈的架構,在相對發達的皖中地區,需要更加注重產業集群的謀劃,做好產業鏈的架構,在產業布局上,形成相互協作、相互促進的產業格局。

第三,加強科技創新成果交易,進一步促進科技成果應用。鑒于安徽省皖南地區科技創新對實體經營發展的負向影響,一方面應當加強科技創新的針對性,集中人力、物力做好“卡脖子”技術攻關,突出研發的針對性和應用性,促進全面高質量發展;另一方面應當搭建好科技創新成果的交易平臺,提升科技成果的轉化和應用效率。

第四,加強城市間的發展協作,進一步激發空間溢出效應。鑒于安徽省實體經濟的發展區域間異質性明顯,應當加強全省產業集群的整體謀劃,健全城市間空間經濟關聯機制,消除行政分割和市場分割等制度壁壘,促進不同城市間實體經濟發展的相互協作,進一步激發實體經濟發展中相互協作的空間溢出效應,著力解決好發展不充分、配合不協調和區域不平衡的問題。

基于無公害中藥選肥原則:選用國家生產綠色食品的肥料使用準則中允許使用的肥料種類,所有的肥料應以對環境和作物不產生不良后果的方法使用。黃芩施肥應堅持以基肥為主、追肥為輔和有機肥為主、化肥為輔的原則。有機肥包括高溫腐熟、殺菌處理后的堆肥、廄肥、沼肥、綠肥、作物秸稈、泥肥、餅肥等;生物菌肥包括腐殖酸類肥料、根瘤菌肥料、磷細菌肥料、復合微生物肥料等;微量元素肥料即以銅、鐵、硼、鋅、錳、鉬等微量元素及有益元素為主。

第五,加強區域發展整體謀劃,進一步促進城市間的協作。實體經濟的發展是多種因素綜合作用的結果,建議安徽省圍繞實體經濟的發展,精心做好全面整體謀劃,鼓勵各個區域根據自身比較優勢選擇特定技術和產業領域,集中資源投入,避免區域間同質化競爭。既要抓住科研創新的針對性、實效性,也要規劃好產業集群的科學布局、產業構架,促進不同區域產業特色的快速形成和產業鏈的銜接,按照以科技創新撬動全局發展的戰略,穩步推進實體經濟的健康發展。