急性缺血性中風陽虛證型證候要素及證候特點研究*

趙玉華 陶文強 官玥玥 舒建中 陳正權 胡向海 任勝洪 龔廷亮唐國華 孫 科 閆俊峰 李金容 聶代數 雷 勵 唐 軍△

(1.重慶市中醫院,重慶 400021;2.重慶市涪陵區中醫院,重慶 408000;3.重慶市開州區中醫院,重慶 405499;4.重慶市九龍坡區中醫院,重慶 400080;5.重慶市云陽縣中醫院,重慶 409800;6.重慶市北碚區中醫院,重慶 400700)

腦梗死是指腦局部供血障礙導致的腦組織缺血、缺氧引起的腦組織壞死、軟化,從而產生相應腦功能缺損癥狀的綜合征,又稱缺血性腦卒中。腦卒中在我國已上升為第1位死亡原因,中國每12秒鐘就有1人新患腦卒中,每年新發病例200萬人,每21秒鐘就有1人死于腦卒中[1]。急性腦梗死是最常見的卒中類型,占我國腦卒中的69.6%~70.8%[2]。《中國腦卒中防治報告2019》指出,卒中是我國成人致死、致殘的首位病因,具有高發病率、高致殘率、高死亡率、高復發率、高經濟負擔五大特點[3]。急性腦梗死屬中醫學“中風”范疇,醫家認為中風病機總屬陰陽失調、氣血逆亂,以肝腎虧虛為本。在飲食起居不當、勞累、情志等外因作用下,氣血隨肝陽上沖于腦,導致腦脈痹阻而致中風。本病病位在腦,與心、肝、脾、腎等多臟腑相關,目前中風病機主要從風、火、痰、瘀、氣、虛六端進行闡釋,而極少對陽虛型中風進行論述。同時,不同的缺血性中風急性期患者,由于其個體體質差異和基礎疾病的不同,使得中醫證候表現繁雜,中醫藥治療更多個體化和多樣化。前期臨床研究發現[4],一部分急性缺血性中風患者以陽虛為主要臨床表現,本文通信作者唐軍以臨床為依據,提出陽虛中風的病機為陽氣溫、化、養、通的功能失常,兼夾風痰瘀阻發為中風。在治療時以補虛溫陽、益氣通脈,結合兼夾證聯合補虛(氣、血、陰、陽)、逐瘀、化痰、祛風等治法,取得滿意療效。因此對急性缺血性中風陽虛證進行中醫證候的調查研究,歸納分析陽虛證證候要素和證候特點,有利于中醫辨證的規范化、客觀化,為建立符合中醫發展規律的辨證診斷標準提供參考,對指導臨床、提高療效及開展臨床研究亦具有一定的參考意義。

1 資料與方法

1.1 病例選擇

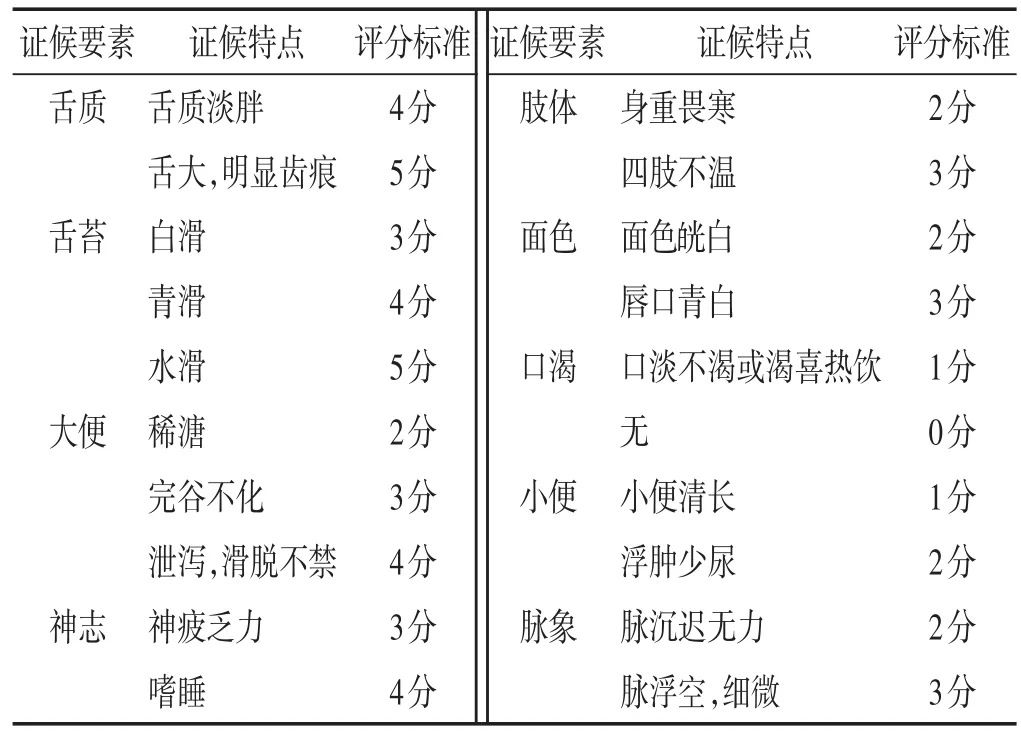

1)診斷標準:(1)西醫診斷標準:參照《臨床神經病學》[5]急性腦梗死的有關標準。①急性起病(納入病程3 d及以內急性期患者);②局灶性神經功能缺損(一側面部或肢體無力或麻木,言語障礙等),少數為全面神經功能缺損;③排除非血管性病因,頭顱CT/MRI排除腦出血。(2)中醫診斷標準:參照《中風病診斷與療效評定標準》[6]制定。主癥:半身不遂、神識昏蒙,言語謇澀或不語,偏身感覺異常,口舌歪斜。次癥:頭痛,眩暈,瞳神變化,飲水發嗆,目偏不瞬,共濟失調。具備2個主癥以上,或1個主癥2個次癥。(3)中醫證候量化、證型診斷標準:證候量化采用《中醫臨床診療術語·證候部分》[7]《中風病辨證診斷標準》[8]和《證素辨證學》[9],陽虛證參考《中醫診斷學》[10]、《中醫臨床診療術語·證候部分》[7]、《醫理真傳》[11]制定,具體內容及評分標準見表1。證型診斷標準參考《中藥新藥臨床研究指導原則》[12]。2)納入標準:符合中風病診斷標準;年齡40~80周歲;病程≤3 d;所有觀察對象必須經CT或者MRI診斷為者腦梗死;患者本人或法定監護人簽署知情同意書。3)排除標準:蛛網膜下腔出血、多發性硬化、腦腫瘤等引起的肢體功能障礙者;因為外傷、手術等其他原因引起的肢體功能障礙、意識障礙者。4)剔除標準:臨床資料不完整者;不符合納入標準而被誤納入的病例;研究過程中,因患者要求主動退出者。見表1。

表1 急性缺血性中風陽虛證型證候要素

1.2 臨床資料

本研究所有病例均來自2018年11月至2021年6月期間重慶市中醫院腦病科、涪陵區中醫院、開州區中醫院腦病科和九龍坡區中醫院住院患者。共收集符合納入標準的174例急性缺血性中風陽虛證患者,年齡42~78歲,平均年齡(69.58±7.80)歲,男性105例,女性69例。其中,合并高血壓者100例,高脂血癥者90例,冠心病者79例,糖尿病者53例,房顫者11例。本研究通過醫學倫理學審查。

1.3 研究方法

按四診信息表、證候要素采集表制定“臨床病例觀察表”,另建研究者手冊,由從事神經內科經驗豐富的臨床醫生對研究者進行標準化培訓。采集在發病3 d以內患者的基本信息,包括:姓名、性別、年齡、婚姻狀況、職業、家庭住址、聯系電話、發病時間、入院時間、現病史、既往史、個人史、血壓、體質量、影像學資料、血脂、血糖等其他檢查,并記錄于觀察表。收集符合診斷標準的急性缺血性中風患者四診資料,填入觀察表。采集信息后將數據錄入數據庫,兩人錄入數據并進行核對。根據制定的“臨床病例觀察表”對每一證候進行評分(見表1),診斷每一證候的各項因素所得最高分相加而成的總分,即是這一證候的得分,滿分均為30分。證候診斷得分≥7分為該證候診斷成立,7~14分為輕度(包含7分、14分),15~22分為中度(包含15分、22分),≥23分為重度。如果是幾個證的組合,分別計分。

1.4 統計學處理

應用SPSS22.0統計軟件。基本資料進行頻數分布描述,計數資料采用R×C列聯表的χ2檢驗,以例數、絕對值和(或)百分數表示;檢測指標按計量資料進行賦值轉換,計量資料以()表示,采用t檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結 果

2.1 急性缺血性中風陽虛證型證候要素特點

收集595例急性缺血性中風患者四診資料,其中174例屬于急性缺血性中風陽虛證患者:21分10例,20分13例,17分12例,15分21例,13分36例,12分14例,11分27例,10分30例,9分7例,8分2例,7分2例。其證候要素主要包括舌脈象、神志、肢體感知運動覺、面色和二便。

2.2 急性缺血性中風陽虛證型證候特點

急性缺血性中風陽虛證型證候特征有三:一是病位特點,病位主要在腦,涉及心、腎、脾;二是病性特點,陽虛屬虛寒證;三是病勢轉歸特點,陽虛之輕證、陽虛之重癥及下元虛衰、元氣敗脫3種病機變化。

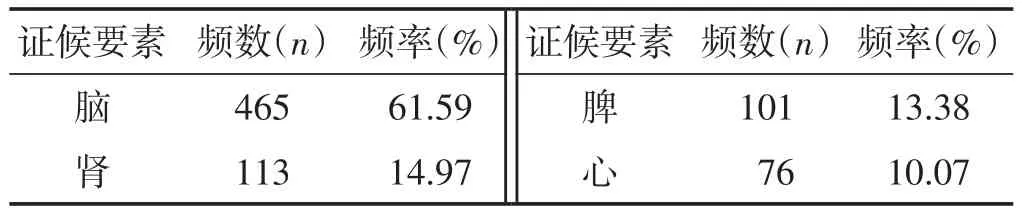

2.2.1 陽虛證病位證素要點 見表2。中風又稱卒中,是人體氣血內虛的基礎上因勞倦內傷,憂思惱怒,嗜食肥甘厚味、煙酒等引起臟腑陰陽失調,氣血逆亂,直沖犯腦,腦脈痹阻的腦部疾病。174例急性缺血性中風病陽虛證患者病位在腦,涉及心、脾、腎三臟。心陽虛則氣無力運行血液,血瘀阻滯腦脈;脾陽虛則不能運化津液,水液聚集成痰;腎陽虛則氣化不足。最終導致氣的溫、化、養、通功能失常,腦脈閉阻而發病。

表2 急性缺血性中風陽虛證病位證素分布

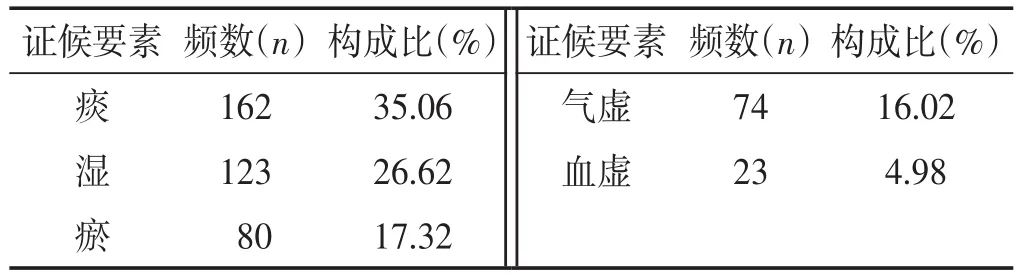

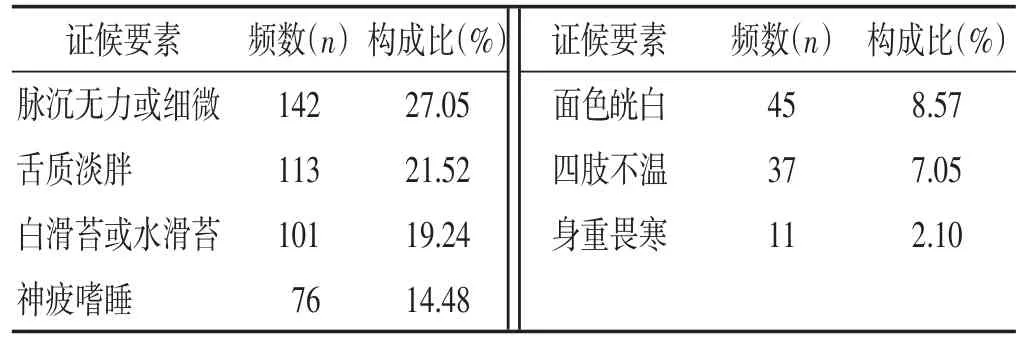

2.2.2 陽虛證病性證候要素特點 見表3,表4。174例急性缺血性中風陽虛證患者病性證候包括痰、濕、瘀、氣虛和血虛5個要素,病性為虛寒,為火之不足,而非水之有余。人體陽氣為生理之火,具有溫養臟腑、肌肉和百骸的功能。相對心之君火而言,腎陽即相火。陽虛則陽氣不足,陽氣不足則氣的溫養、推動、衛外固密、氣化等功能減退,出現虛寒濕內生的病機變化。其病機特點為陽氣不足,陽不制陰,陰虛風動。臨床表現為虛寒證。即所謂“陽虛則陰盛”“陽虛則寒”。中風陽虛證心陽虛者可見昏憒不知或神疲嗜睡,目合口開、肢冷汗多、二便自遺等癥狀表現。中風陽虛證腎陽虛者可見身重畏寒、面色白、腰膝酸軟、四肢不溫、小便清長或尿少浮腫,下利清谷,舌胖苔白、脈沉遲等癥狀。中風陽虛證脾陽虛者可見肢體痿軟無力,精神倦怠,唇口青白,大便稀溏、或完谷不化、或泄瀉,納差。其中,舌質淡胖、脈沉無力或細微、白滑苔或水滑苔、神疲嗜睡、面色白和形寒肢冷所占比例較高,是急性缺血性中風陽虛證證候辨證要點。

表3 急性缺血性中風陽虛證病性證候要素比例

表4 急性缺血性中風陽虛證型證候要素比例

2.3 急性缺血性中風陽虛證核心病機特點

急性缺血性中風陽虛證病機特點為機體陽氣不足,機能減退或衰弱,處于代謝緩慢的病理狀態,主要表現為:1)心陽不足,氣不能推動血液運行,血脈瘀滯,絡脈閉阻;2)脾陽不足,脾不能輸布津液,水液代謝障礙,脾主運化失常,水谷腐熟運化失常;3)腎陽不足,腎主固攝功能減退。

2.4 急性缺血性中風陽虛證兼證特點

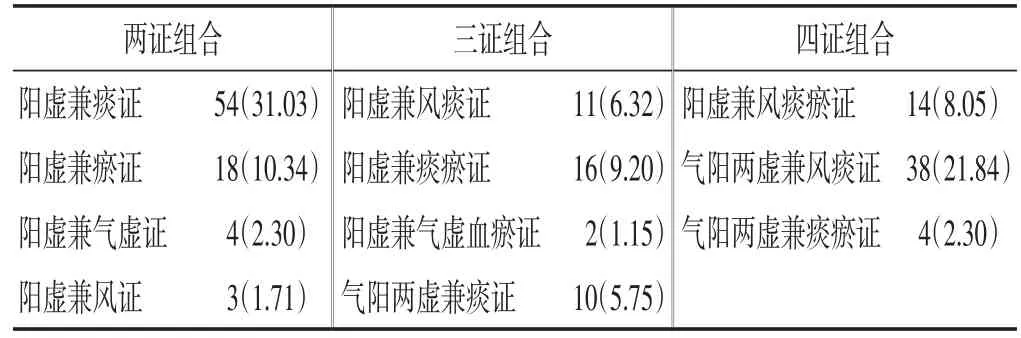

見表5。急性缺血性中風病陽虛證常與風、痰、瘀、氣虛相兼。

表5 證候組合比例[n(%)]

3 討論

辨證論治是中醫治療的核心內容。而證是疾病過程中某一階段病因、病位、病勢的綜合表現和概括,是疾病過程中某一階段的病理變化的反映。證候是疾病的外候表現,是證所表現的具有內在聯系的癥狀及體征。證型是人體對疾病病理生理變化整體反應的概括,是辨證的結果和論治的依據,是中醫診治疾病的基礎,體現了中醫學的理論特色與優勢。

多寒多濕易損傷陽氣[13]。縱觀歷代中醫研究,清代張伯龍在《類中秘旨》云[14]“北方類中多陽虛證……陽虛類中之治法,宜遵東垣之補中益氣及六君等為主,而順氣開痰佐之”。任應秋先生認為“陽能生陰,陽來則生,陽去則死”,應用豨薟至陽湯治療中風陽虛證取得滿意療效[15]。趙錫武應用溫化通絡藥治療腦卒中療效顯著,并喜用干姜、附子、黃芪等溫陽益氣通經之藥[16]。重慶市中醫院腦病科于2016年就已經開始觀察中風病陽虛證證型,明確將陽虛證納入中風臨床路徑,提出中風病的發生主要由于氣、血、陰、陽的虛衰,導致痰、瘀等病理產物的產生,瘀阻腦絡;陽虛則運化失司,蒸騰無力,水液積聚,聚而為痰;氣虛則運行無力,血液運行不暢就會瘀滯;陰虛則機體、經脈等失于濡養,陰不制陽,生風生火;繼而痰、瘀阻脈,導致該病的發生。針對中風病陽虛證型以溫陽通脈、化痰逐瘀、益氣補虛為治則,方中加入人參、附片、桂枝等溫陽通絡之品臨床療效顯著。

本研究結果表明,急性缺血性中風陽虛證的證候要素存在以下特點:1)證候要素特點包括病位、病性和病勢3個特點;2)該證型以脈沉無力或細微、舌質淡胖、白滑苔或水滑苔、神疲嗜睡、面色白、四肢不溫和形寒肢冷為主要辨證要點;3)中風陽虛證核心病機為:機體陽氣不足,機能減退或衰弱,代謝緩慢;4)中風陽虛證常兼夾風痰、氣虛、血虛,以老年人為多見,合并高血壓者、高脂血癥、冠心病、糖尿病、房顫等基礎疾病。存在的不足:1)急性缺血性中風陽虛證證候分布雖有一定趨向性,但不能總結分析各地域間的差異,一定程度上不能很好地反應各地區實際情況,希望下一步能按照區域分布增加研究樣本量。2)納入文獻缺乏統一規范的中醫辨證分型準則。中醫疾病的證型辨證標準臨床操作可控性難,缺乏廣泛共識和認可,需要對方案指南、專家經驗、個體經驗、自我創新辨證進行規范統一。盡管本研究存在一些不足,但避免了人為差異,為中醫辨證、中藥論治提供參考,為下一步指導急性缺血性中風陽虛證規范辨證論治提供科學依據,為溫陽類中藥臨床應用和研究奠定基礎。