基于近5年直接育成品種數的小麥創新種質應用價值評價

鄭建鵬,殷 巖,于經川,李林志,馮燁宏,衛 杰,王 夢,辛慶國,孫曉輝,趙 明*

(1.山東省煙臺市農業科學研究院,山東煙臺 265500;2.萊陽市融媒體中心,山東萊陽 265200)

小麥是中國第三大糧食作物,小麥新品種的培育與推廣為保障糧食安全做出了突出貢獻,種質資源是農業科技原始創新和品種培育的物質基礎,育種工作的突破和品種生產力的大幅提高都是關鍵遺傳基因的發現與創新獲得的。1891年法爾(Farrer)發現了小麥矮化植株,引起了育種家對矮稈小麥的重視。1935年,日本的鴻巢試驗農場以帶有達魯馬(Daruma)矮稈基因的福爾茲—達魯馬(Fultz/Daruma)為親本與土耳其紅(Furkey.Red)雜交,育成了攜帶1、2矮稈基因的著名矮源農林10號(Norin10)。美國1946年引進了農林10號矮源,由著名育種家沃格爾(O.A.Vogel)博士育成了“農林10號/布瑞沃-14”( Norin10/Brevor14)新種質。墨西哥國際玉米小麥改良中心布勞格(N.E.Borlaug)博士1954年從美國引進農林10號和“Norin10-Brevor”與當地品種雜交,育成一大批矮稈、半矮稈高產品種,在大幅降低株高、提高抗倒能力的同時,種植密度、對肥水的耐性和光合產物輸送到籽粒的能力也得到顯著提高,使世界各地的小麥產量大幅增加,在20世紀60年代拯救了10億饑餓人口,被譽為“綠色革命”,并對小麥品種改良的方向產生深遠影響,為全世界的糧食安全作出了巨大貢獻。

陳國躍等總結了中國在小麥品種改良進程中,創造了碧螞4號、北京8號、西農6028、五一麥、繁6、矮孟牛、小偃6號和周8425B等著名小麥種質,勝利麥/燕大1817、豫麥2號、臨汾5064也在小麥品種遺傳改良中發揮了重要作用。孫妮娜等報道了以魯麥13、魯麥14為親本分別育成了77個和131個品種,對黃淮麥區的小麥育種和生產做出了重要貢獻。通常評價小麥創新種質的育種價值,往往把所有衍生品種的數目簡單累加,這顯然不夠合理,因為小麥創新種質隨著衍生世代的遞增,在育成品種雜交組合中的比重會逐漸減少,與育成品種的血緣關系會越來越遠,對育成品種所起的作用和貢獻率會隨著時間的推移而下降,因此必須科學地評價小麥創新種質對育種的貢獻。鑒于此,筆者以魯麥14及其骨干衍生種質為例,用近5年直接育成品種數分析了其對育成品種的貢獻。

1 材料與方法

以魯麥14及其骨干衍生種質淮麥18、淮麥20、萊州137、濟麥20、濟麥22、良星99、泰農18為試驗材料。

以魯麥14及其骨干衍生種質為例,用近5年直接育成品種數來評價魯麥14及其衍生系對育成品種的應用價值,為小麥種質創新評價方法和小麥創新種質的應用前景提供參考。

2 結果與分析

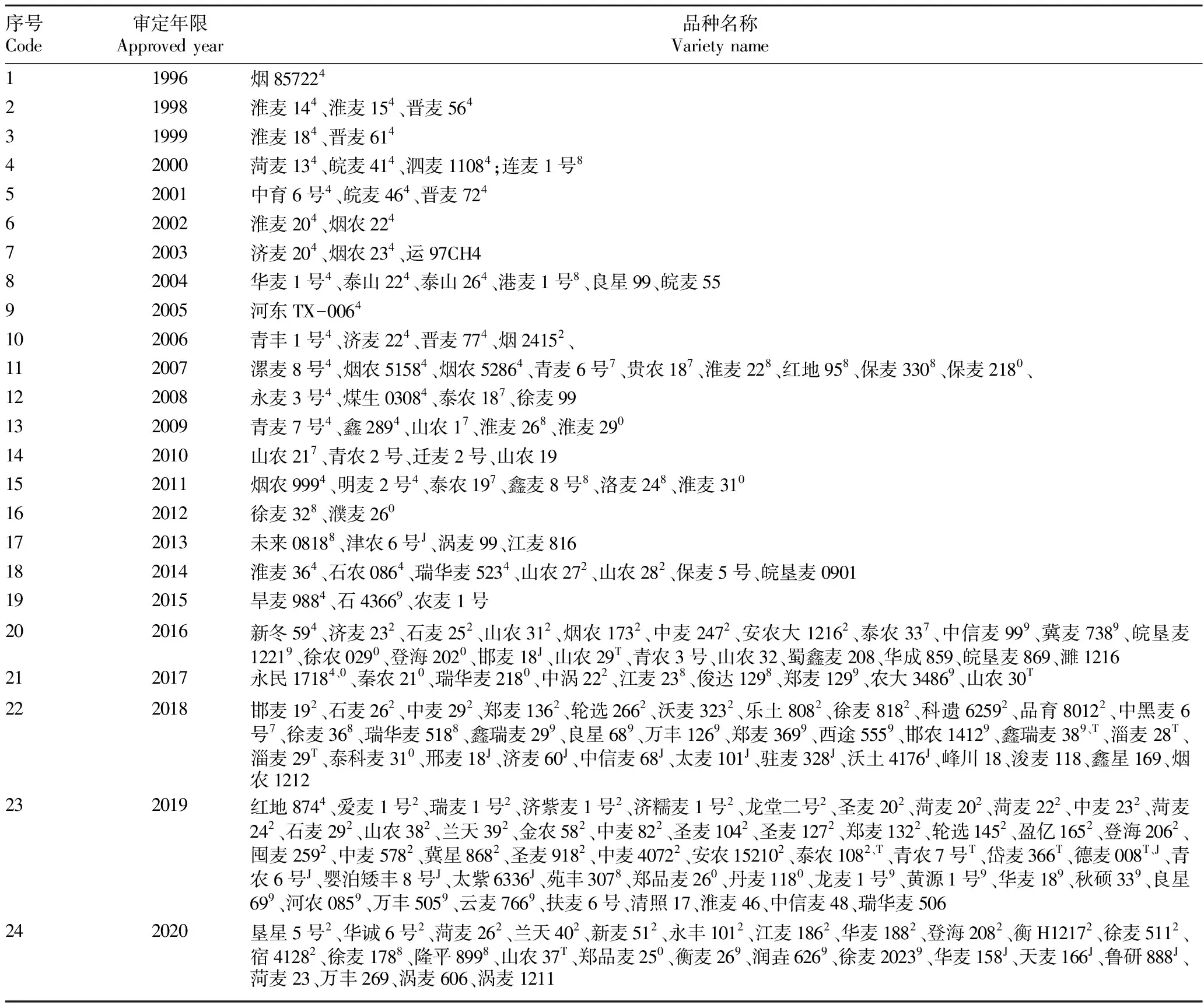

魯麥14原代號煙1604是山東省煙臺市農業科學研究院以C149為母本,F4530為父本雜交選育的高產穩產多抗廣適新品種,其分蘗力強,抗寒性好,產量性狀突出,1990年山東省審定,1992年山西省認定,1993年黃淮北片審定,是20世紀90年代山東省和中國推廣面積最大、適應性最廣、抗逆抗病性最好的品種。魯麥14綜合了洛夫林13(Lovrin13)、維爾(Virgilio)、如羅(Rulofen)、L277/4等著名抗源的血緣,對白粉病和三銹高抗-免疫,抗性強而持久。根據第1種業網(www.a-seed.cn)種業查詢中的審定品種信息查詢、國家和各省主要農作物品種審定公告、中國知網數據,1996—2020年以魯麥14為親本,共育成品種213個(表1)。

表1 以魯麥14為親本育成的小麥品種

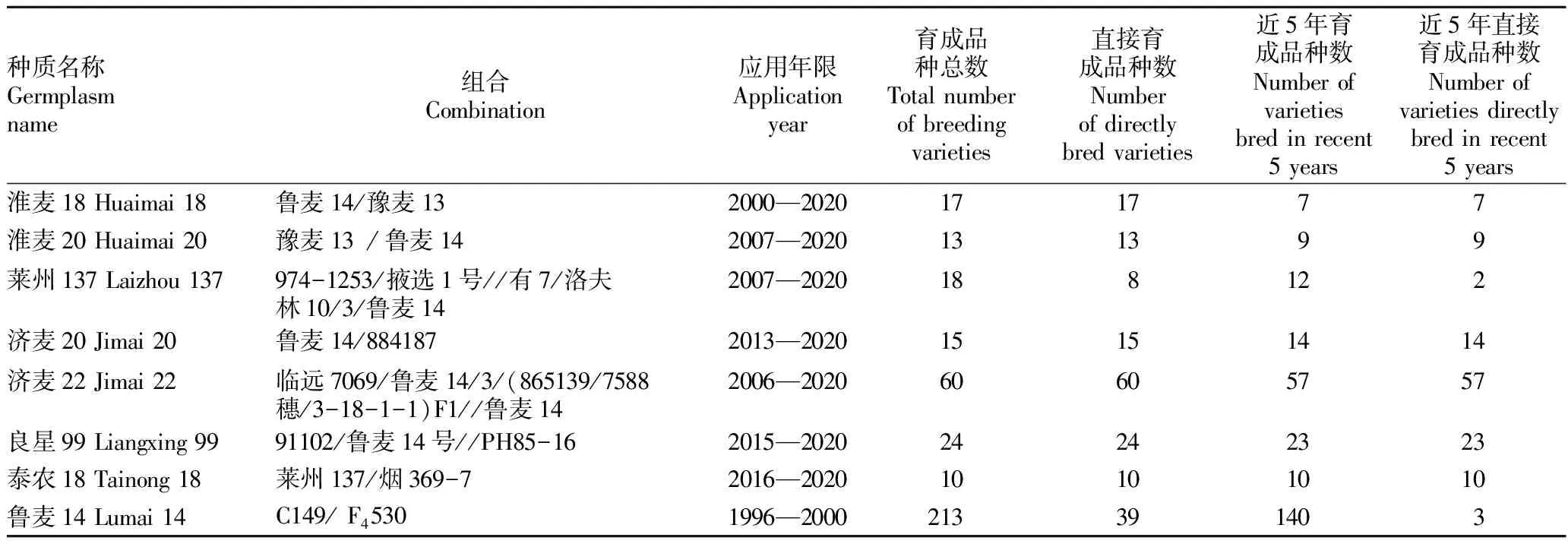

魯麥14的重要衍生種質有淮麥18、淮麥20、萊州137、濟麥20、濟麥22、良星99、泰農18共7個(表2)。該研究討論的直接育成品種是指創新種質為單交親本之一、創新種質在復交組合中的百分比在50%以上(例如以魯麥14育成了濟麥22)、由創新種質系統選育或誘變育成的品種。在以魯麥14育成的213個品種中,直接育成的只有39個,其余174個品種是由魯麥14間接育成或由魯麥14的衍生系育成。濟麥22、良星99育成的品種較多,分別為60和24個;萊州137、淮麥18、濟麥20、淮麥20育成的品種次之,分別為18、17、15和13個;泰農18育成的品種最少,為10個。魯麥14通過濟麥22、良星99、萊州137、淮麥18、淮麥20、濟麥20、泰農18這7個骨干衍生種質共育成品種157個,占魯麥14所有育成品種的73.7%。近5年直接育成品種數以濟麥22、良星99、濟麥20的較多,分別為57、23和14個;泰農18、淮麥20、淮麥18次之,分別為10、9、7個;魯麥14和萊州137的較少,分別為3和2個。魯麥14對育成品種的作用正在被濟麥22、良星99、濟麥20等骨干衍生種質所代替。近5年直接育成品種與所用種質有著直接的親緣關系,其數目多少體現的是所用種質對現在育成品種的直接貢獻,更能準確地反映創新種質對未來育種的應用前景和價值,統計方法較簡便,因而更具有實際價值和意義。

表2 魯麥14及其骨干衍生種質的應用年限及育成品種數比較

3 結論與討論

在小麥種質改良和雜交育種中,選用特殊配合力好的親本要值得重視,這有可能選育出突破性的新品種。農林10號被引到美國華盛頓州的產量很不理想,與許多品種組配均未獲得成功,但與本地的品種Brevor雜交卻選育出了著名的半矮稈品種格涅斯(Gaines)。許多育種家以農林10號作為矮源也未獲得成功,著名的小麥育種家布勞格(N.E.Borlaug)博士認識到小麥矮稈與籽粒飽滿度差和粒質不良存在緊密連鎖,在雜交后代選擇中采用大群體分離法,成功選育出一系列墨西哥矮稈小麥品種。在中國也常常存在這樣的現象,來自同一組合的品種,有的雖然推廣面積很大,卻沒能成為一個好的育種種質,而其姊妹系雖無很大推廣面積,卻衍生出許多品種成為骨干種質。例如,著名小麥育種家趙洪章教授選育的碧螞1號,年推廣面積曾達600 hm,但其姊妹系碧螞4號育成的品種遠遠超過碧螞1號,成為最早的骨干親本之一;燕大1885的適應性、豐產性都好于燕大1817,但用其作雜交親本并未育出大面積推廣品種,而其姊妹系燕大1817與勝利麥的雜交后代卻在多個育種單位先后育成許多優良品種。

小麥種質資源是新品種選育最重要的物質基礎,關鍵種質資源一些優異基因的發掘和利用至關重要,是新品種自主創新的源泉,突破性品種的育成往往源于一個特異性狀基因的利用。6590-722是山東省煙臺市農業科學研究院方正等以含有農林10號親緣的小罌粟(組合為農林10號/北陸13,即農林89)為母本,歐柔(Orefen)為父本育成的一個品系,攜帶1、2基因。其突出優點是冬性、耐旱、矮稈,株高60 cm左右,分蘗力強,成穗率高,葉型株型優良,穗大粒數多,產量潛力大;不足之處是后期病害多,早衰嚴重,籽粒不飽滿。首輪改良采用單交、三交和復交,用盡了所有抗原與6590-722雜交,配制了96個組合,希望選出矮稈抗病高產品種,均以失敗告終。隨后對格涅斯( Gaines)的研究顯示,其株高在85 cm左右,因此在雜種后代中應該選擇半矮稈后代,鑒于6590-722需要改進的性狀較多,采用漸近雜交法,1971年以早熟的6590-722-6為中心親本組配了36個組合,F均表現不良,唯以白蚰包/6590-722-6 雜交的71(17)組合表現稍好,于是擴大F群體,點播3 000粒種子進行重點選擇。經過3年的努力,終于打破了1、2 基因對降稈的累加效應,選出了一批株高80 cm左右、農藝性狀較好的株系,為種質創新邁出了最重要、最關鍵的一步。為進一步改良這些株系的抗病與熟相,1974年以抗病、熟相好的洛夫林13( Lovrin13) 為母本,對71(17)6-1-1 進行改良,組合代號為74(11),經溫室與夏繁加代,1978年在青海省的西寧選出了74(11)混-1-1-3和74(11)21-03-17-S-3(C149)等豐產、抗病、熟相優良的株系。方正以自己創造的74(11)混-1-1-3育成了含有2矮稈基因的魯麥13,另一專家以74(11)21-03-17-S-3育成了高產多抗廣適良種魯麥14,全國各地的小麥育種家又以魯麥13和魯麥14為親本分別育成了魯麥21、濟南17、濟麥19、魯原502、皖麥38和淮麥18、淮麥20、晉麥61、濟麥20、濟麥22、良星99、煙農5158等著名品種,為中國的小麥育種和生產做出了突出貢獻。這一系列品種都是在74(11)關鍵創新種質的基礎上育成的。

深入研究小麥種質和關鍵性種質創新具有周期長、難度大、公益性強等特點,且創新種質不像育成品種那樣能夠得到有效保護,使育種者得到一定的利益,其作用和價值難以得到社會的承認,這會極大地影響種質創新工作者積極性。因此創造一個合理的創新種質評價機制,科學評價小麥創新種質對育成品種的貢獻,有效激發種質創新人員的積極性就顯得很有必要。用近5年直接育成品種數來評價創新種質的育種價值,既能體現過去5年創新種質對育成品種的直接貢獻,又能預測創新種質對未來育種的應用前景和潛在價值,對有預見性、目的性的指導小麥育種具有重要的現實意義。