不同濃度小球藻與養殖模式對橄欖蟶蚌生長的影響

趙秀俠,聞海波,丁圖強,楊 坤,方 婷,高 娜,盧文軒*

(1.安徽省農業科學院水產研究所,安徽合肥 230031;2.水產增養殖安徽省重點實驗室,安徽合肥 230031;3.中國水產科學研究院淡水漁業研究中心,江蘇無錫 214081;4.阜陽市水產管理局,安徽阜陽 236000)

橄欖蟶蚌()隸屬于軟體動物門(Mollusca)瓣鰓綱(Lamellibranchia)蚌目(Unionoida)蚌科(Unionidae),為我國特有淡水蚌種,主要棲息于河口、湖泊及河湖交匯處等具硬質泥底且有一定水流的水體。目前主要分布于浙江、河南、河北及安徽淮河阜南段,湖北天門河竟陵段及江西鄱陽湖部分水域亦有零星分布。橄欖蟶蚌為濾食性生物,主要濾食水體中藻類、細菌和有機碎屑等,在天然水體凈化和物質能量循環系統中具有重要的生態功能和地位。

近年來,多種自然因素與人為不合理活動干擾等因素,加之水資源緊缺,水體污染加劇了水體生態系統的脆弱性,自然狀態下水體的浮游動物(枝角類、橈足類)和浮游植物(藍藻、綠藻、硅藻)優勢種發生了改變,影響自然水體的水質,使蚌類餌料資源發生變化;另一方面,橄欖蟶蚌食用價值和經濟價值較高,大量捕撈破壞了其種質資源和棲息地環境;由于橄欖蟶蚌壽命較長,性成熟較晚,種質資源一旦遭到破壞很難恢復,影響蚌類種群繁衍和種質資源多樣性。因此,如何科學地保護橄欖蟶蚌物種資源,維護生態平衡,更有效地利用其資源勢在必行。

安徽省內淡水蚌類資源較為豐富,且不同地區種類分布存在差異。目前研究主要集中于橄欖蟶蚌線粒體的分子鑒定與系統分析;淮河橄欖蟶蚌繁殖類型與性腺發育特征;橄欖蟶蚌數量性狀間的相關性以及影響肉質量主要性狀的相關關系;橄欖蟶蚌血細胞的形態特征和吞噬作用;橄欖蟶蚌肥滿度的周年變化規律并揭示其繁殖特性;橄欖蟶蚌營養成分與生理特性的影響因素等;危延庭等研究了增養殖技術,橄欖蟶蚌池塘馴養成活率為86%,達到池塘馴養的標準。目前,橄欖蟶蚌研究主要集中在生化特性、生物學、人工養殖技術、遺傳特性等方面,但關于池塘養殖的餌料生物、底質類型對橄欖蟶蚌生長變化的影響研究較少;加之橄欖蟶蚌營養價值較高,人為的大量捕撈導致橄欖蟶蚌土著群體數量下降,生境破壞、不合理的漁業活動與保護措施薄弱等因素,蚌類資源處于瀕危狀態。因此,迫切需要開展橄欖蟶蚌人工養殖技術研究。

筆者以小球藻作為餌料生物,探討不同濃度小球藻對橄欖蟶蚌生長狀況的影響,研究不同養殖模式下橄欖蟶蚌的生長情況,旨在為橄欖蟶蚌人工養殖餌料供給、養殖與收獲等提供科學依據。

1 材料與方法

試驗用橄欖蟶蚌,為安徽省阜南縣京淮特種水產有限公司養殖種類。外殼完整無損傷、規格基本一致,體質量為2.22~4.09 g,體長為3.96~5.06 cm。暫養于100 cm×80 cm 水泥池中,保持水體溶解氧不低于5.5 mg/L,暫養3 d,排出消化道中食物后,用吸水紙吸干體表水分后,用于試驗。

試驗用小球藻藻液(.spp)初始濃度為2.09×10cells/L,購于安徽萬世生物制藥有限公司。

試驗在100 L圓形塑料桶內進行,桶內加入50 L自來水(均為活性炭過濾除氯的自來水),每組30~35只;每隔48 h用篩絹過濾換水一次,重新加入小球藻;用血球計數器計數餌料密度,根據計數結果添加餌料小球藻。

不同濃度小球藻對橄欖蟶蚌生長的影響。參考橄欖蟶蚌棲息的自然水體中浮游植物細胞豐度背景值(約10cells/L),設置小球藻濃度為1.0×10、1.0×10、0.5×10、1.0×10、1.0×10cells/L 5個梯度,每組設置3個平行。

不同培育模式對橄欖蟶蚌生長的影響。試驗培育模式采用無土模式、淺土模式(桶底鋪細碎石子,墊5 cm左右疏松、柔軟的砂質土)、網箱吊養(80 cm×80 cm×13 cm網箱,底層墊砂質土,約3 cm厚,用紗網覆蓋防止逃逸)3種方式,加入50 L自來水,小球藻投喂濃度為1.0×10cells/L,每種模式設置3個平行。

試驗周期為30 d,試驗結束時,測定橄欖蟶蚌體長、稱量體質量;解剖軟組織,將軟組織、殼在65 ℃烘干48 h后,稱其質量,測定肥滿度。肥滿度=軟組織干重/殼干重×100%;采用105 ℃烘干失水法測定水分,含水量=(軟體部濕重-軟體部干重)/軟體部濕重×100%。

通過Excel 2010軟件對試驗數據進行統計和分析,使用SPSS 22.0軟件進行one-way ANOVA分析。

2 結果與分析

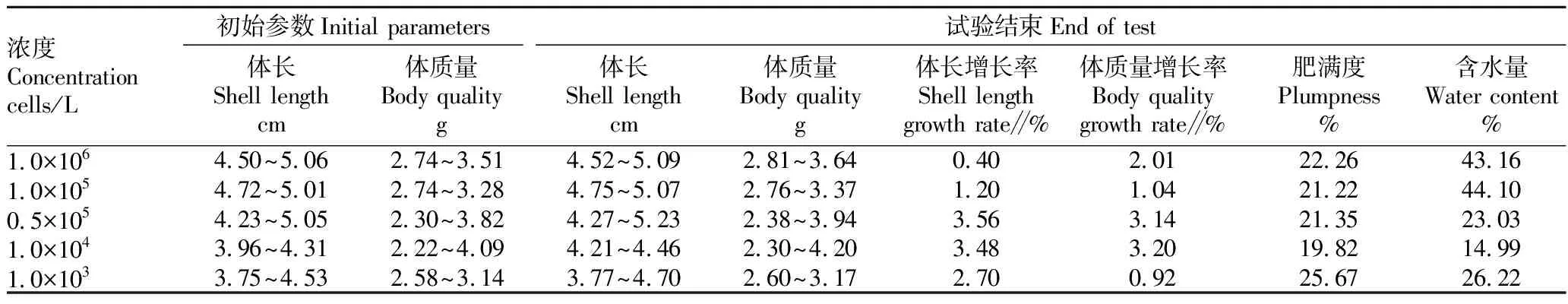

不同濃度小球藻對橄欖蟶蚌體長、體質量增長率的影響見表1與圖1。當小球藻濃度為0.5×10與1.0×10cells/L時,橄欖蟶蚌體長、體質量增長率較高,在0.5×10cells/L小球藻濃度時,橄欖蟶蚌的體長增長率最高,為3.56%;在1.0×10cells/L小球藻濃度時,橄欖蟶蚌的體質量增長率最高,為3.20%。方差分析結果表明,小球藻濃度組間橄欖蟶蚌體長增長率(=4386,=0.026)與體質量增長率(=3466,=0.047)均有顯著差異。綜合分析,1.0×10cells/L小球藻濃度為橄欖蟶蚌生長的適宜濃度,過高或過低濃度的小球藻濃度均不利于橄欖蟶蚌的生長。

表1 橄欖蟶蚌生物學數據

圖1 不同濃度小球藻對橄欖蟶蚌生長的影響Fig.1 Influence of different concentrations of Chlorella on growth of Solenaia oleivora

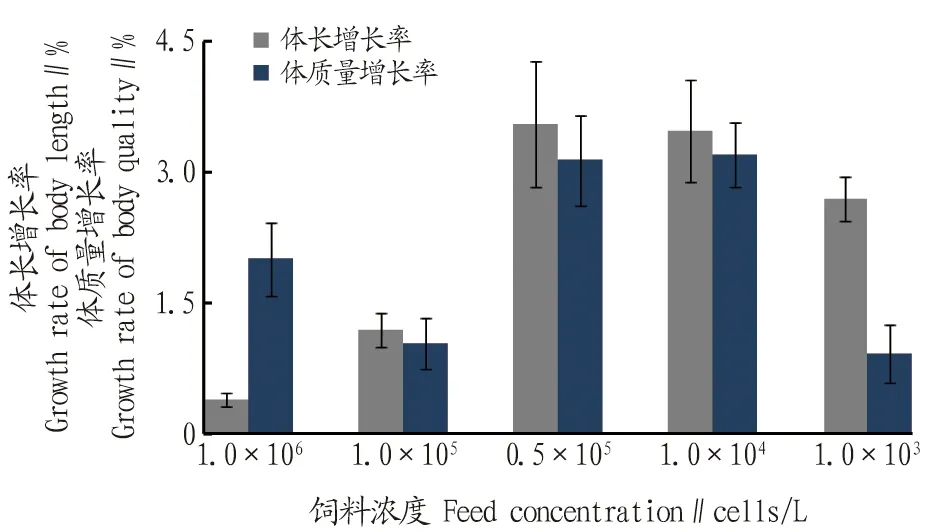

肥滿度又稱豐滿系數,常被用來表示生物的生長狀況和群落餌料情況。不同小球藻濃度對橄欖蟶蚌肥滿度與含水量的影響見圖2。由圖2可知,不同小球藻濃度組間橄欖蟶蚌肥滿度的差異較小。隨著小球藻濃度降低,橄欖蟶蚌肥滿度略有下降,但不存在顯著差異;含水量隨小球藻濃度降低有下降趨勢,不同小球藻濃度組間存在顯著差異。在1.0×10cells/L濃度組時,橄欖蟶蚌肥滿度達到最大,為25.67%;在1.0×10cells/L濃度組時,含水量最高為44.10%。方差分析結果表明,小球藻不同濃度組對橄欖蟶蚌肥滿度無顯著影響(=0817,=0543,>0.05),對橄欖蟶蚌含水量影響顯著(=6627,=0009,<0.05);Pearson相關性分析表明,肥滿度與含水量之間無顯著相關(>0.05)。

圖2 不同濃度小球藻對橄欖蟶蚌肥滿度與含水量的影響Fig.2 Influence of different concentrations of Chlorella on plumpness and moisture of S.oleivora

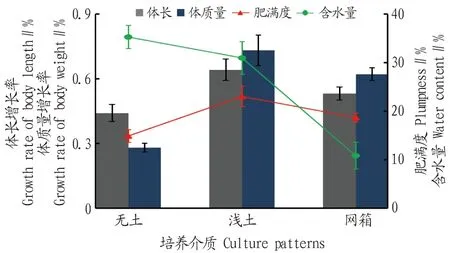

由圖3可知,在無土、淺土(約為5 cm厚)、網箱3種養殖方式中,以淺土培養橄欖蟶蚌生長最為適宜,體長、體質量增長率均最大,分別為0.64%、0.73%;其次為網箱吊養方式;無土養殖模式下,橄欖蟶蚌生長情況較差。肥滿度指標分析顯示,在淺土培育模式下,橄欖蟶蚌肥滿度最高,達22.97%,其次為網箱模式,無土模式肥滿度最低;含水量指標顯示,無土培育模式下,橄欖蟶蚌含水量最高,為35.18%,其次為淺土培育模式,網箱模式下的含水量最低。綜合分析,人工養殖條件下的3種培養模式中,淺土培養更適宜橄欖蟶蚌生長,其原因可能是淺土模式與橄欖蟶蚌野外棲息環境相似。

圖3 不同培養介質對橄欖蟶蚌生長的影響Fig.3 Influence of different culture patterns on growth of S.oleivora

3 結論與討論

影響貝類大規模培養的限制因素很多,如餌料、溶氧、pH、鹽度、溫度等,其中餌料是最重要的限制因素。餌料藻類影響貝類營養生長、生理繁殖,餌料濃度對雙殼貝類攝食生理的影響一直是研究熱點。在適宜的餌料濃度范圍內,濾食性貝類的攝食率和清濾率隨濃度的增加而增加,超過一定的餌料濃度,隨濃度的增加其攝食率稍微降低。在橄欖蟶蚌人工繁育技術研究中,探索適宜橄欖蟶蚌生長最大化的餌料微藻,是急待解決的問題之一。因此,從餌料藻類的營養價值、攝食、消化、藻類的生化組成等綜合分析藻類對雙殼貝類幼體生長的影響,探討雙殼貝類營養需求已成為貝類餌料生物學研究的主要內容之一。研究表明等鞭金藻餌料密度為2.5×10~10.0×10cell/mL與扁藻餌料密度為0.5×10~1.0×10cell/mL為貝類幼蟲生長與變態發育最適宜的藻類密度;黃海立等提出天然藻類餌料雜色鮑幼體與稚貝的生長率和成活率優于人工分離餌料的混合藻;王金秋等研究發現,同一種餌料的不同密度對萼花臂尾輪蟲種群增長有積極的影響,如蛋白核小球藻濃度45×10cell/mL為最適的餌料密度,藻類種類和密度對貝類幼蟲生長有較大的影響。因此,餌料藻類的種類和密度對貝類幼蟲的生長有較大影響。而小球藻具有營養全面、攝食方便、容易消化等優點外,對水質也有改良作用,通過光合作用,吸收貝類排放的CO和氮、磷元素,產生O與凈化水質的作用。因此,小球藻投喂貝類研究其餌料效果具有重要的現實意義。該研究結果表明,在小球藻濃度為0.5×10與1.0×10cells/L時,其餌料效果較好,體長增長率與體質量增長率均較高,此濃度可以有效發揮小球藻的餌料價值,過高或過低餌料密度均不利于貝類的生長,低密度導致貝類攝食不足,缺乏足夠的營養,影響貝類的生長繁殖;高密度的餌料可能會影響稚貝的攝食器官導致攝食能力下降,其次高密度藻細胞的代謝產物對稚貝的生長發育產生影響。

貝類肥滿度、含水量的研究,有助于揭示生理生化的變化規律,與物質的儲存與消耗過程有密切關系;其次,肥滿度是確定雙殼貝類的采捕時間、估計出肉率、觀測營養狀況和判斷繁殖期的一項重要指標。研究發現厚殼貽貝肥滿度與其生長環境及餌料的豐欠有關,貝殼軟體部的含水量與水溫及繁殖周期等密切相關;相同發育時期的厚殼貽貝肥滿度與含水量組間差異不顯著;如泥蚶肥滿度和含水量的周年變化差異顯著,且肥滿度與含水量呈顯著的負相關;中國紫蛤肥滿度的周年變化趨勢除自身因素外,主要影響因素為水溫與餌料條件。由此可見,不同種類雙殼類軟體動物的肥滿度變化規律有所差異,與性腺發育周期相關,其次與水溫、棲息環境、餌料條件等相關;如櫛孔扇貝的肥滿度還與同化量顯著相關,橄欖蚶的肥滿度與含水量呈負相關關系。該研究中,橄欖蟶蚌肥滿度與最適餌料條件關系也與上述觀點一致;3種不同培養方式中,淺土培養的肥滿度最高,與橄欖蟶蚌肥滿度與棲息環境有關的觀點一致。

研究表明,影響雙殼貝類攝食、生長的因素較多。濾食性貝類攝食與水體理化環境、餌料粒徑大小和運動能力、投喂頻率以及對不同微藻攝食消化的選擇性等密切相關,深入了解不同微藻餌料對雙殼貝類生長的影響,需要更大范圍內進行微藻餌料篩選,進行更多影響因素的分析,目前關于雙殼貝類對餌料藻類吸收特性方面的研究較少,需要進一步設計試驗進行驗證。