陜西蘋果病蟲害發生特點及綠色防控技術

劉萬鋒,李明明,田 超,王亞紅

(1.渭南市農業技術推廣中心,陜西渭南 714000;2.陜西省植物保護工作總站,陜西西安 710003)

陜西蘋果種植面積62萬hm,年總產1 136萬t,面積產量均居全國首位,種植區域集中在渭北黃土高原,是唯一符合蘋果優質生產七項氣象指標的最佳優生區。果品年總產值超過520億元,蘋果產業成為繁榮區域農業經濟、促進農民增收脫貧和鄉村振興的支柱產業和生態產業。然而,蘋果病蟲害發生種類多,危害損失大,據《中國果樹病蟲志》記載,蘋果病害117種,害蟲41種,趙增鋒調查表明,全國蘋果主產區病害51種,害蟲78種,若不防治可能造成271.2萬t果品損失,經防治后仍實際損失44.8萬t,病蟲危害成為蘋果安全生產的最大障礙。陜西蘋果種植區劃分為渭北北部、渭北南部和陜北山地3 個區域,區域間氣候、立地條件、果園管理水平差異較大,病蟲害發生危害也各有特點。筆者通過分析2016—2020年陜西植保專業統計數據、不定期田間調查及部分病蟲專項調查數據,總結了近年陜西蘋果病蟲害的發生特點,提出病蟲害綠色防控技術。

1 蘋果病蟲害發生特點

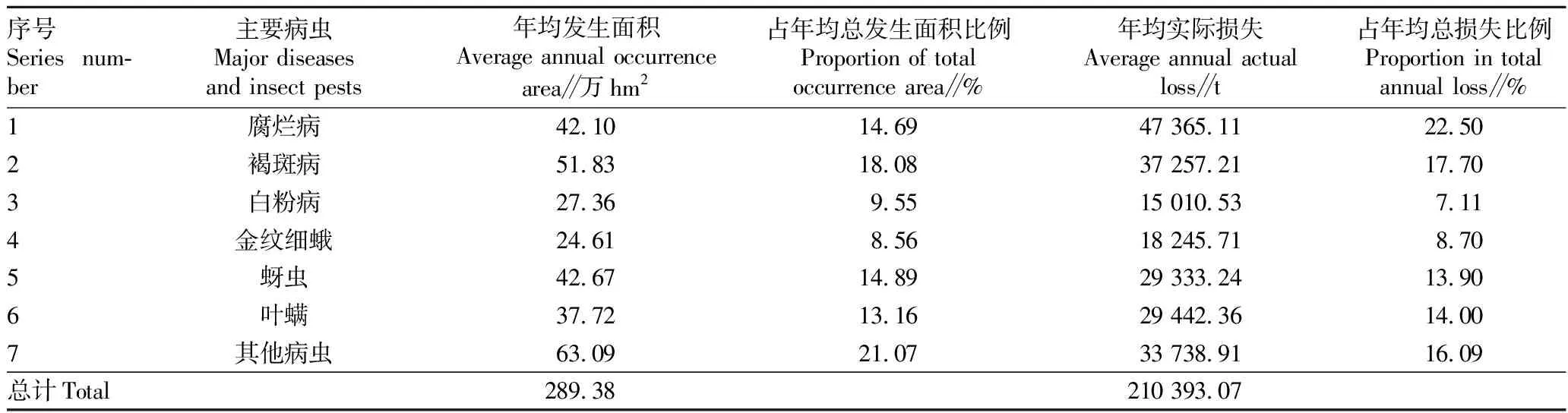

據植保部門統計,2016—2020年蘋果病蟲害平均年發生面積約289.38 萬hm,防治后年均實際損失蘋果約21萬t,總體上病害發生程度重于蟲害。其中蘋果樹腐爛病、褐斑病、白粉病、銹病、輪紋病、蚜蟲類、葉螨類、金紋細蛾、卷葉蛾類等在主產區連年發生、危害普遍,年發生面積267.8萬hm,占全年總病蟲發生面積的89%以上。尤其是蘋果樹腐爛病、褐斑病、白粉病、金紋細蛾、蘋果黃蚜、葉螨類這“三病三蟲”年均發生面積超過220萬hm,占全年總病蟲發生面積的78.93%;防治后每年平均果品實際損失17.7萬t,占病蟲危害年均總實際損失的83.91%(表1)。但區域間病蟲優勢種群或年度間發生程度有所差異,蘋果樹腐爛病病株率年度間有起伏,平均病株率6%~16%;褐斑病持續重發,2018—2020年蘋果生長后期平均病葉率35%;延安、渭南、銅川等渭北北部果區白粉病危害加重,病梢率12%;渭北北部果區葉螨類種群總體數量有所下降,但其中蘋果全爪螨種群數量逐年上升,由原來的山楂葉螨為主轉變為山楂葉螨和蘋果全爪螨共同危害;金紋細蛾渭北北部果區重于渭北南部果區,但種群數量穩中有降。卷葉蛾類優勢種渭南北部和延安南部以蘋小卷葉蛾為主,而延安北部及榆林山地蘋果以頂梢卷葉蛾為主。

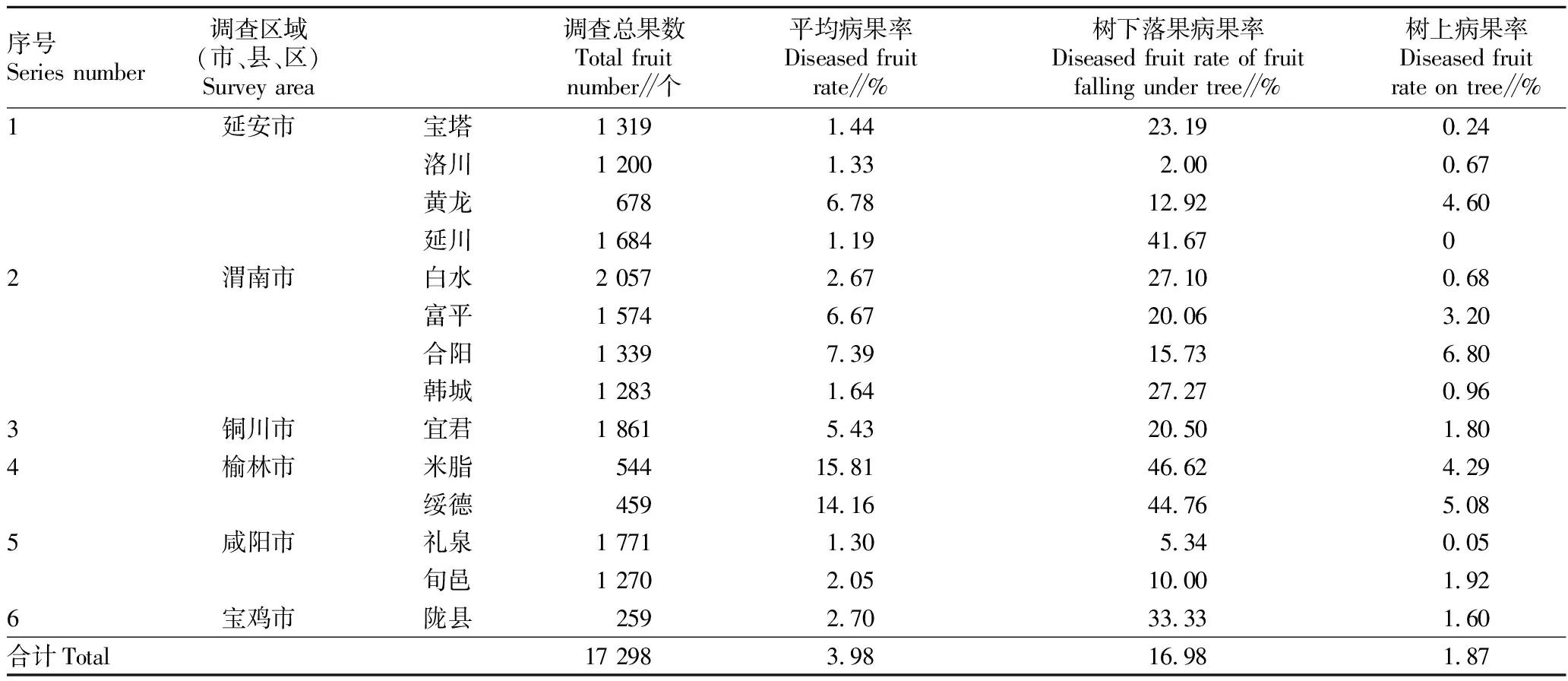

受果區生態環境、栽培管理措施、氣候條件、防治用藥等因素的影響,各主產區病蟲種類和程度發生演變,原來發生較輕的霉心病、球堅蚧、梨圓蚧、天牛、梨網蝽、銀紋潛葉蛾等病蟲發生范圍逐年擴大,危害上升。蘋果霉心病2020年6市14縣專項調查,全省平均病果率3.98%,其中樹下落果平均病果率16.98%,說明霉心病是造成幼果落果和產量損失的主要原因之一(表2)。15個調查品種中以紅元帥的霉心病病果率最高,達34.86%;富士系、瑞雪、秦陽和嘎啦接近,平均2.94%~3.57%;秦冠最低,僅0.34%。銀紋潛葉蛾自2012年在洛川發現危害,現已擴展到延安、渭南、銅川、榆林等部分產區。一部分免套袋果園炭疽病、輪紋病、食心蟲等果實病蟲危害加重。因苗木帶毒導致蘋果花葉病、銹果病等病毒病病園率40%以上,病株率約3%。輪紋病(枝干)和干腐病在山地蘋果幼園和苗圃發生較重,嚴重果園病株率達20%以上。

表1 2016—2020年蘋果主要病蟲年均發生面積與危害損失

表2 2020年陜西省蘋果霉心病發生情況

蘋果炭疽葉枯病發病區域和品種擴大,2012年僅在渭北南部的興平、禮泉果區的早熟品種嘎啦上發現,發生區域現已擴展到寶雞、大荔、合陽、洛川、黃陵等果區,秦紅、美國八號、秦冠等早晚熟品種陸續發病,發生面積超過1.33萬hm,重發果園造成早期大量落葉落果,對主栽品種中晚熟富士可能存在潛在威脅。省間補充檢疫對象蘋果黑星病隨苗木調運有擴散風險,蘋果綿蚜、二斑葉螨、疫腐病在局部零星發生,有逐漸擴大趨勢。免套袋果園桃小食心蟲、梨小食心蟲等蛀果性害蟲危害有所抬頭。長距離遷飛的蘋梢鷹夜蛾、危害蔬菜的甘藍夜蛾、20世紀80年代曾在關中發生后多年未見的淡褐巢蛾等鱗翅目害蟲2019—2020年先后在洛川、黃陵、禮泉等局部果園突然發生,食害葉片、新梢。

2 綠色防控技術

病蟲害易受多種因子的復雜作用和動態變化的影響,要做到精準預測預報難度較大。傳統的病蟲預測以經驗預測為主,依靠基層植保技術人員大量的系統監測和實地普查,通過專家會商研判,作出區域趨勢預報,監測手段落后,效率低,調查數據標準不統一,監測精準性相對不高,難以適應病蟲害多發、頻發、突發、重發的現狀。隨著物聯網信息技術、人工智能AI、大數據處理等前沿技術的不斷發展,重大病蟲害的監測防治也應向精準化、智能化轉變。尤其是近年全國農作物重大病蟲害數字化監測預警系統、“智寶(ZPro)”移動病蟲害感知終端、“隨識(Sensee)”病蟲害識別App、病蟲害智能化識別系統、馬鈴薯晚疫病物聯網實時監測預警系統、“閃訊”害蟲性誘自動化遠程實時監測系統等多項的成功應用,初步實現了病蟲害自動化實時監測預警的突破。借鑒這些較為成熟的平臺和系統應用經驗,建立蘋果病蟲害大數據平臺,開發基于大數據和人工智能的蘋果病蟲害發生實時監測、圖像信息自動采集識別、自動計數與上報、數據智能分析處理系統。結合自動田間氣候監測儀、自動化智能蟲情測報燈、遠程可拍照式孢子捕捉儀等,對常發重發病蟲害,利用多年海量發生調查數據和氣象數據,建立預測模型,明確不同區域的主控對象,準確掌握發生動態并精準預報,明確關鍵防治時期;對次要病蟲和潛在風險性病蟲,開展定點系統調查,研究其發生危害和流行規律;對突發性病蟲害,利用性信息素自動監測、病蟲害智能化識別系統,比對全國大數據分析,建立快速的病蟲害預警處置機制,為分類防控、精準用藥提供依據。

在明確不同產區主控病蟲及其發生規律的基礎上,堅持目標導向和問題導向,針對性地加強免疫誘抗、生物防治、理化誘控等綠色防控技術的研究,不斷研發綠色防控新技術和新產品。如提高果樹抗病性的超敏蛋白、寡糖·鏈蛋白、氨基寡糖素、香菇多糖等免疫誘抗劑應用技術;植物源農藥、微生物農藥、昆蟲致病性線蟲、微生物次生代謝產物等生物農藥防治技術;防治鱗翅目害蟲和害螨的赤眼蜂、捕食螨等寄生性和捕食性天敵的工廠化繁育和田間釋放技術,金紋細蛾、蘋果卷葉蛾、梨小食心蟲等昆蟲的性信息素誘捕和迷向防治技術,殺蟲燈、黏蟲膠、誘蟲帶等物理誘殺害蟲技術;基于監測預報基礎上的對癥用藥、合理混配、精準用藥技術,綜合果樹關鍵防治期和藥劑作用特點的高效綠色、環境友好型化學藥劑優化組合技術,適宜于不同栽培模式的高效、節藥、節水的果園自走風送式噴霧機、無人機變量施藥等新型施藥器械應用技術等。探明單項綠色防控技術的適用性、局限性,為進一步集成不同區域的蘋果全程病蟲害綠色防控技術模式提供依據。

從區域果園生態系統的整體出發,以技術配套、減施增效為目標,結合果樹物候期進行技術組合和創新集成,在田間熟化單項綠色防控技術應用關鍵環節、明確減藥控害效果和適用性的基礎上,堅持“統一監測、技術配套、分區治理”的防控策略,建立“健康栽培為基礎、免疫誘抗+理化誘控+生物防治為主體,化學藥劑應急防治”三道防線。重視果園生草、蓄草小環境的生態控制作用,根據不同種植區域、不同栽培模式、不同管理水平、主控防治對象及其發生特點的差異,因地制宜選擇區域主推技術和配套技術,集成創新以“基數控制、免疫誘抗、理化誘殺、藥劑組合、高效器械”為核心的全程綠色防控技術模式,依托現代果業示范園區、蘋果種植專業合作社、家庭農場、種植大戶等新型生產主體,進行示范推廣應用,達到技術體系與生態區域配套、藥劑防治與現代器械配套,盡可能減少化學農藥的使用,生產優質、安全、綠色果品,改善果園生態環境,推進蘋果產業健康發展。

3 討論

果樹病蟲害防控一直是生產中的突出問題。蘋果樹為多年生植物,果園生態小環境相對穩定,極有利于病蟲害的發生和繁殖,而病蟲害的發生危害規律受倒春寒、降雨、干旱等年度間氣候變化影響較大,與品種抗性、肥水、修剪、栽植模式等管理措施密切相關,總是處于動態變化中,其監測預警與防控技術不易掌握。特別是病蟲防控,長期以來單純依賴化學藥劑防治,加之以三缸泵為動力的施藥器械施藥液量大、霧化效果差,加大了病蟲抗性和環境污染的風險。隨著國家對農業綠色發展和環境生態保護的要求,果業新型生產主體的轉變,病蟲害防控也應不斷創新。依托日趨豐富的病蟲害綠色防控技術和產品,綜合運用理化誘控、免疫誘抗、生物防治等措施,由單一病蟲向多病蟲、單項技術向全程技術集成轉變。加強對新建果園引進苗木的檢疫檢驗,切實落實果樹健康栽培與生態調控,包括引進無病毒苗木建園,改良土壤,水肥一體化精準管理,疏花疏果調控負載量,挖改間伐,規范修剪培育高光效樹型,果園行間生(蓄)草涵養天敵,農業清園等壓減病蟲源基數技術。在此基礎上,系統監測病蟲發生動態、危害時期(危害蟲態)等變化規律,準確預測預報,科學制定和實施防控新策略,不斷研發綠色高效、操作簡便和環境友好的防控關鍵技術和豐富的綠色防控產品,集成全生育期綠色防控技術體系。同時,依托蘋果專業合作社、現代果業示范園區等新型生產主體,分區域創建綠色防控示范;強化綠色防控技術培訓和宣傳,不斷提高果農病蟲害綠色防控意識和技能,從而推進大面積示范應用,達到減藥控害、提質增效、保護果園生態環境,以實現果樹病蟲害防控的綠色化、規范化、集約化。