指向綜合思維素養的地理大單元作業設計*

——以“區域發展與自然資源”為例

張 玲 呂先蕊 張祥耀 郜 彗* 趙娛冰

(1.信陽師范學院 地理科學學院, 河南 信陽 464000; 2.信陽師范學院 教師教育學院, 河南 信陽 464000)

一、引言

學科核心素養呼喚大單元教學設計,[1]大單元教學可促進學生綜合思維的培養,[2]而大單元作業設計作為大單元教學的重要組成部分,其綜合性、系統性和遞進性等特點與綜合思維的全面性、整體性和系統性等特點相呼應,是提升學生綜合思維素養的重要途徑之一。傳統的作業存在內容多、任務雜、針對性差等問題,對學生能力的考查大多停留在理解、識記層面,較少涉及深層次的素養層面。大單元作業設計是對傳統作業設計的變革,即教師根據大單元主題或單元大概念重構作業設計思路,制定單元作業目標,選擇作業類型,設計作業內容。[3]目前,關于大單元作業設計的研究涉及語文、生物、數學等多個學科。[4][5][6]關于地理學科的大單元作業設計研究較少,且多指向整體的地理學科核心素養的作業設計。[7][8]綜上,大單元作業能促進學生綜合思維素養的培養,但從綜合思維素養培養角度進行地理大單元作業設計方面的研究相對薄弱。因此,綜合思維導向下大單元作業設計的研究亟待開展。本文以“區域發展與自然資源”主題單元為例,探討以綜合思維為導向,以新型作業設計方式為手段的具有進階思維的大單元作業設計路徑。

二、確定單元主題和課時

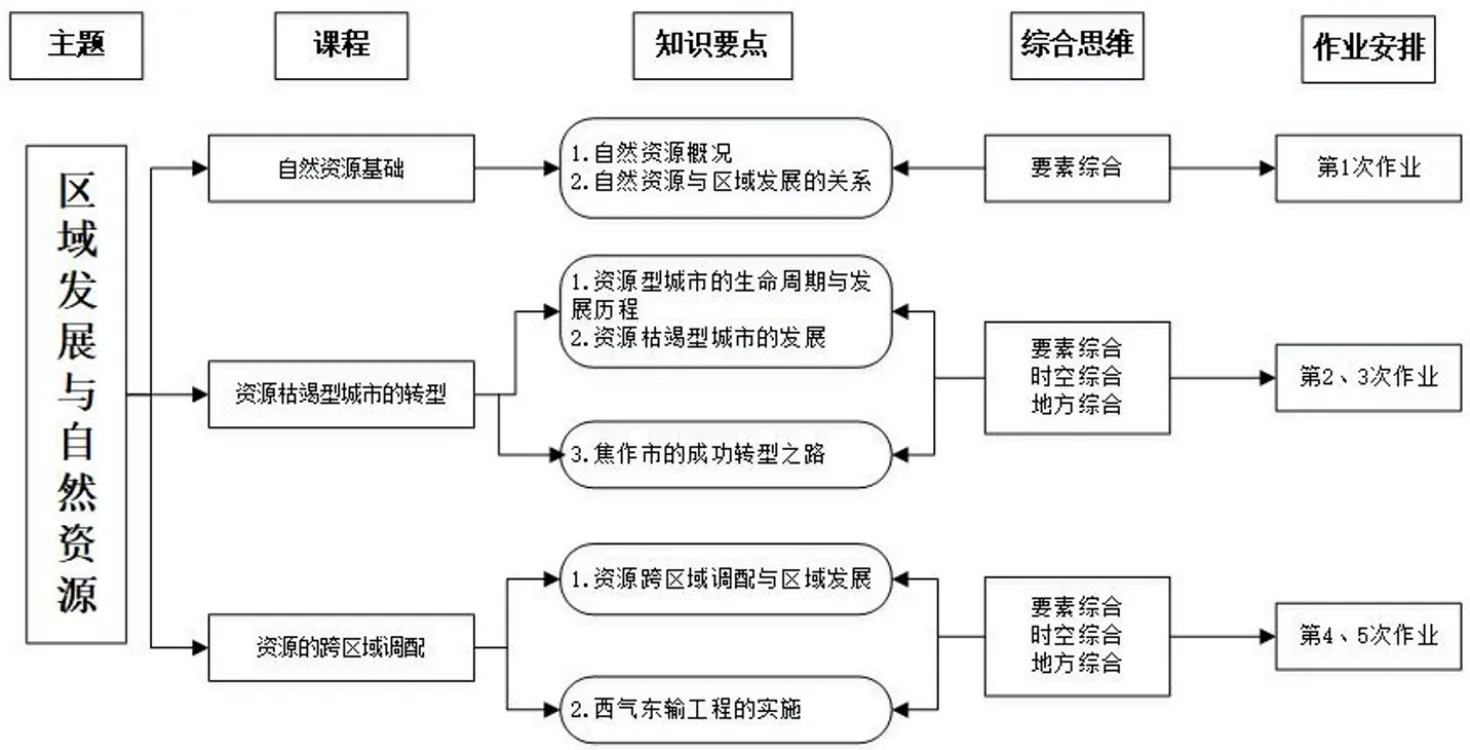

單元主題的確定是大單元作業設計的首要前提。作者梳理知識間的關系,研讀綜合思維素養的內容與要求,確定單元主題為“區域發展與自然資源”。該主題單元包含三部分內容(見圖1),分別是自然資源基礎、資源枯竭型城市的轉型和資源的跨區域調配。其中自然資源基礎部分體現的是要素綜合,資源枯竭型城市的轉型和資源的跨區域調配兩部分都體現了要素綜合、時空綜合和地方綜合。研究者通過對課程內容的深入分析,提煉出課程的知識要點,規劃本次課程為5課時,按照“一課時,一作業”的原則,單元課時作業也為5次。

圖1 單元主題與課時安排

三、設計單元作業目標

大單元目標的設計要基于進階思維由淺入深地將目標分為不同的等級,并從基礎的低階目標不斷地向深層的高階目標進階。[9]作業目標是檢驗教學目標是否達成的重要因素。大單元教學目標是依據課程標準、教材內容和學情制定的,大單元作業目標則是在大單元教學目標的基礎上制定的。在進階性目標的導向下,教師不但可以清楚地了解每位學生掌握的知識、鍛煉的能力和素養養成的具體情況,而且利于后期調控教學和安排作業,更好地落實“因材施教”的教育理念。

本文作業目標的設計分兩個步驟:一是先設計出具有進階性的大單元教學目標;二是基于教學目標設計出具有進階性的大單元作業目標。根據進階思維的導向性,總共將目標分為三級,分別是“I級:基礎知識和能力目標”“II級:情感、態度和價值觀目標”“III級:綜合思維素養目標”(見圖2)。“Ⅰ級:基礎知識和能力目標”指向學生對本單元內容的基礎知識和基本能力的達成,如考查學生對基本概念、特點和分布等基本知識的掌握;“Ⅱ級:情感、態度和價值觀目標”指向學生在完成作業的過程中升華情感,激發節約資源和保護環境的意識,從而形成正確的價值觀:“Ⅲ級:綜合思維素養目標”指向學生在完成作業的過程中能不同程度地促進綜合思維素養的培養。

圖2 大單元作業目標設計

四、選取單元作業類型

根據大單元作業設計的“目標與作業一致性”“科學性和針對性”和“書面作業與實踐作業相結合”等原則,大單元作業類型的確定需要以單元作業目標、教學實際、學情和高考題型等為依據。“區域發展與自然資源”主題單元,根據單元作業設計原則、單元作業目標的進階思維、單元課程內容、學情等因素選取了單元作業類型(見圖3)。

圖3 單元作業類型

作業分為單元課時作業和單元整合作業。單元課時作業是每課時結束后需要完成的作業,其更具有針對性,能及時檢驗和鞏固學生當天學習情況;單元整合作業是在單元課程結束后需要完成的作業,更具有系統性,是從系統的角度對本單元知識進行回顧和總結,能達到所有等級的單元作業目標。

作業類型有基礎知識類作業、探究型作業、實踐型作業。根據課程內容和學情,將基礎知識類作業、探究型作業主要應用在單元課時作業中,并且根據課程的教學順序,實現單元作業目標的進階。實踐型作業則是應用在單元整合作業中。

基礎知識類作業以選擇、判斷、填空等題型為主考查學生對基礎知識的理解與記憶,達到單元作業的Ⅰ級和Ⅱ級目標。探究型作業是以學習思路建構類作業和綜合分析類作業為主。學習思路建構類作業是通過運用思維導圖的方式建構學習思路,從而實現學習思維的可視化;綜合分析類作業主要通過構造真實情境,設計具有進階性的問題鏈,考查學生的綜合分析能力,促進學生綜合思維素養的培養,達到單元作業的Ⅲ級目標。實踐型作業是大單元課程結束后的一個總結性作業,采用走訪、調查等實踐方式獲取信息,以小論文的形式呈現調查結果,這類作業能更系統、全面地對本單元進行總結,達到所有等級的單元作業目標。

五、編制單元作業試題

1.探究型學習思路建構類作業

學習思維的可視化是促進綜合思維培養的一個重要前提。學生在課堂中學習的綜合分析方法和分析思路應在課后及時復習,建構系統整體的學習思路,實現學習思維的可視化,從而實現從掌握綜合分析方法向發展綜合思維的方向進階。建構時可以采用思維導圖、邏輯框架圖、流程圖等與課程內容相匹配的建構方式。教師在設計學習思路建構類作業時,要考慮學情的差異性,有針對性地設計適合不同水平學生的分層作業。

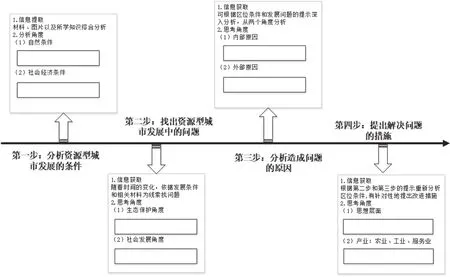

以“課時2”為例,“課時2”采用流程圖的形式,按照“現狀—問題—原因—措施”的主線展開學習思路建構類作業的課時作業設計。根據學情的差異性,分別制作了“學習思路(進階版)”和“學習思路(基礎版)”的分層作業(見圖4、圖5)。進階版作業是學習思路建構類作業的一個示范版本。學習水平較高、學習能力較強的學生,可參考進階版作業,并根據課程內容特點和個人喜好,選擇合適的建構形式,獨立自主地完成課時2的“學習思路建構”作業。基礎版是在進階版的基礎上降低了作業難度,教師設計出帶有提示信息的學習方法框架圖,幫助水平較低的學生根據提示和已學知識完成學習思路的建構,達成學習思維的可視化,促進學生綜合分析能力的提升,從而促進學生綜合思維素養的培養。

圖4 學習思路建構(進階版)

圖5 學習思路建構(基礎版)

2.探究型綜合分析類作業

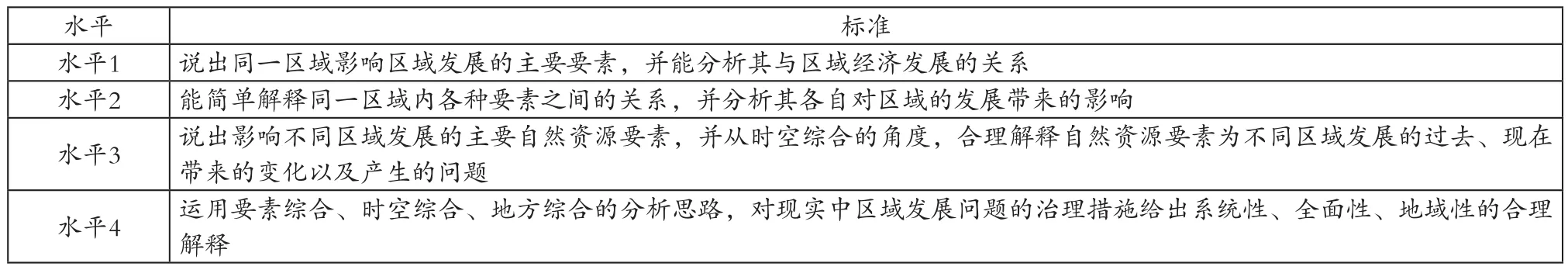

《普通高中地理課程標準(2017年版)》(以下簡稱“課標”)將綜合思維水平劃分為四級,隨著水平等級的不斷升高,學生綜合思維深度也在不斷加深。本文按照大單元作業目標的進階思維以及課標中對綜合思維水平等級的劃分標準,設計了“區域發展與自然資源”單元綜合水平劃分表(見表1)。在探究型作業中,教師構造真實的作業情境,并根據“區域發展與綜合思維水平劃分表”,由淺入深地設計具有進階性的作業問題鏈,每一個問題都有對應的綜合思維水平標準和單元作業目標等級。教師后期可以根據學生的作業答題情況,判定學生的綜合思維水平等級。同時,學生在做作業的過程中再一次促進了思維的進階,從而促進了綜合思維素養的培養。

表1 單元綜合思維水平劃分表

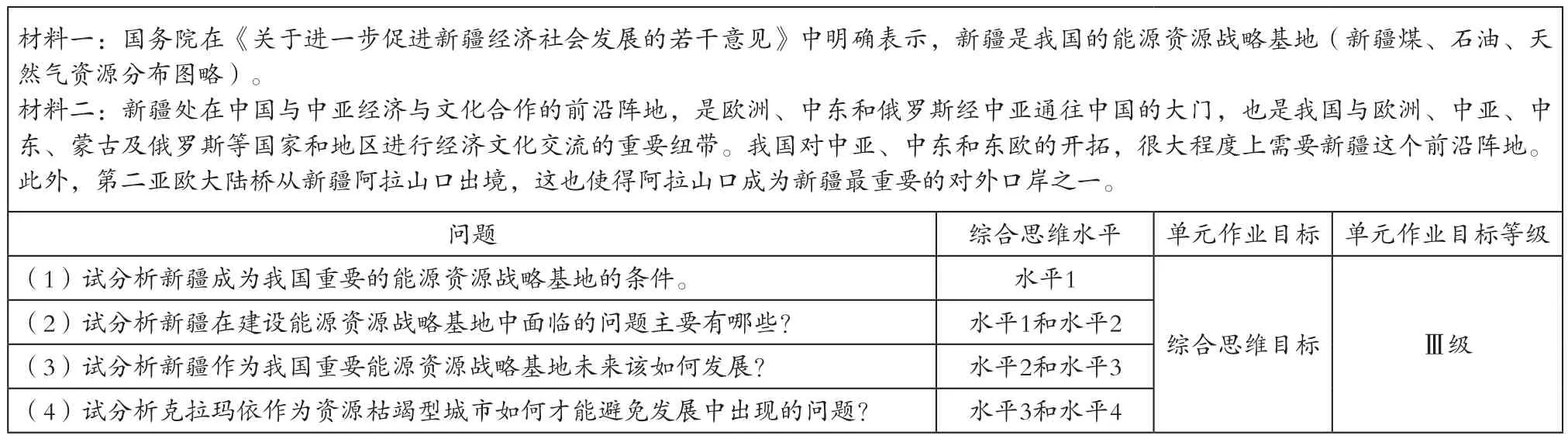

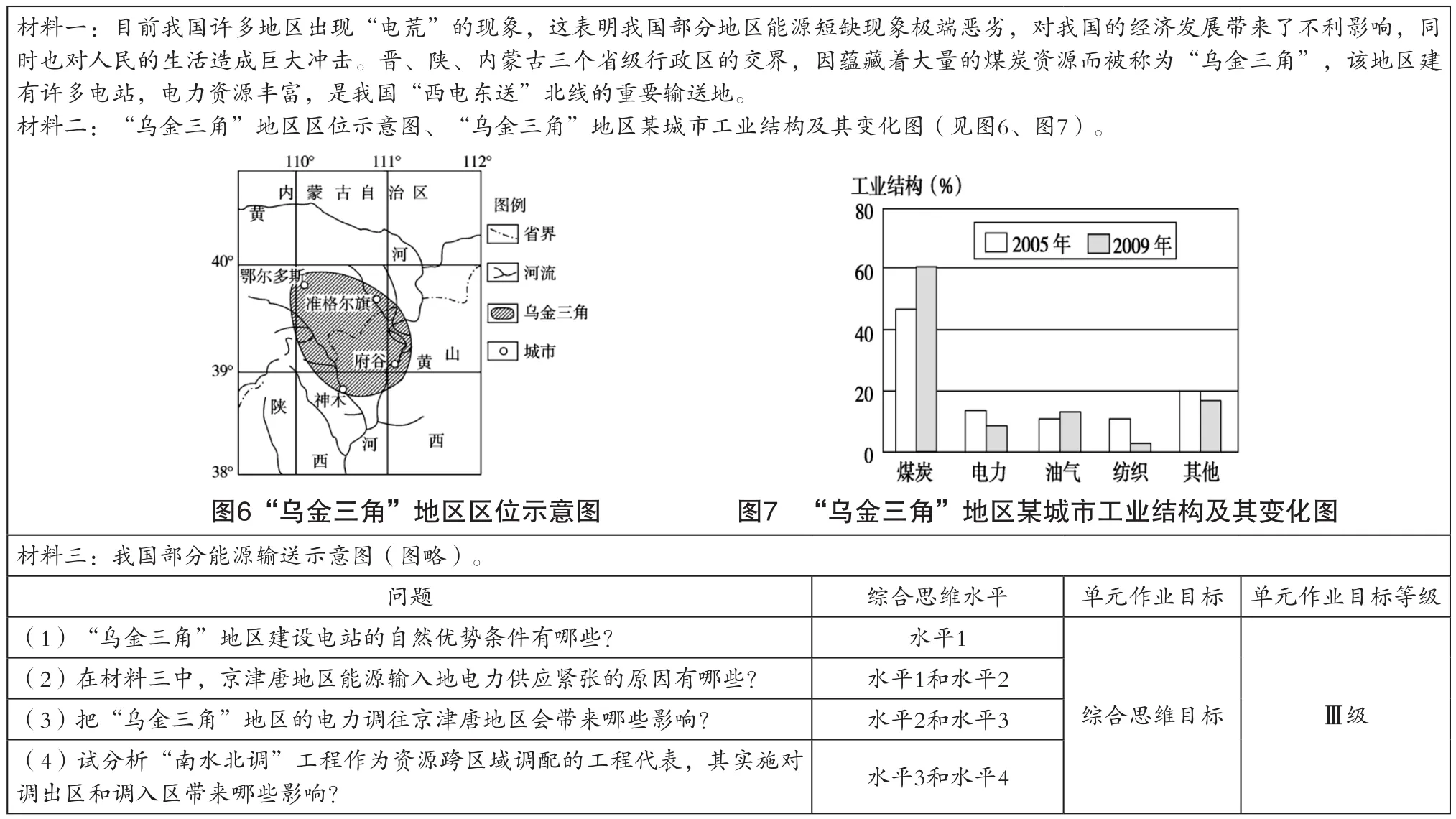

以“課時3”和“課時5”為例,參考教輔試題資料和“綜合思維水平劃分表”,構造真實情境,設計具有進階思維的問題鏈,根據不同的問題難度劃分不同的綜合思維水平等級。“課時3”構造了“新疆能源資源戰略基地”的真實情境,設計了4個問題(見表2),從第1題至第4題,是不斷進階的問題鏈(基本條件—發現問題—解決問題),綜合思維水平也是從水平1向水平4進階,從而達到“Ⅲ級:綜合思維作業目標”;“課時5”則是構造了“烏金三角地區能源輸送”的真實情境,其問題鏈和綜合思維水平的進階性與“課時3”一致(見表3)。

表2 “課時3”作業內容

表3 “課時5”作業內容

六、制定單元作業結構統計表

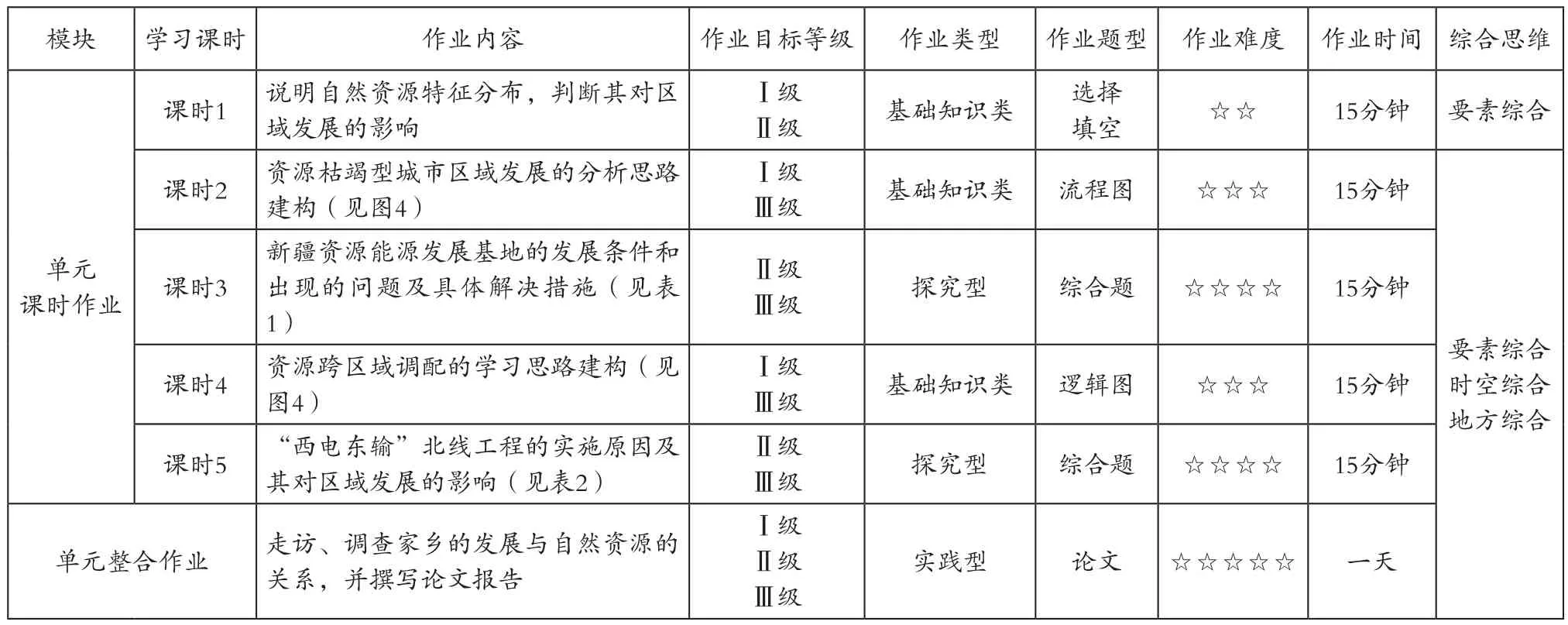

大單元作業設計不同于傳統的課時作業設計,一個大單元可以包含多個課時,根據每個課時對應的作業目標和課程內容來設計不同的作業,不同作業的要求、題型、題量、難度、作業目標等都具有差異性,為了更明確地了解大單元的作業安排,在大單元作業設計的最后應制作“單元作業結構統計表”。[10]

本文制作了“區域發展與自然資源”單元作業結構統計表(見表4),分別從模塊、學習課時、作業內容、作業目標等級、作業類型、作業題型、作業難度、作業時間、綜合思維幾方面進行統計。例如,在綜合思維素養的導向下,“課時3”作業明細為:屬于單元課時作業模塊,作業內容是新疆資源能源基地的發展條件、問題及解決措施,作業類型是探究型作業,作業題型為綜合分析題,作業時間是15分鐘,作業難度是4星,作業目標對應的是Ⅱ級(情感態度和價值觀目標)和Ⅲ級(綜合思維素養目標),體現了綜合思維的要素綜合、時空綜合和地方綜合。

表4 單元作業結構統計表

七、結論

大單元作業設計作為提升學生綜合思維素養的重要途徑之一,摒棄了傳統的以知識點鞏固和單課時安排為主的作業設計,而以大單元為單位設計課時,以促進學生綜合思維素養的提升為目標,是未來作業設計的變革方向。本文嘗試在單元作業主題、單元作業目標、單元作業類型、單元作業編制等方面進行多樣化的設計,助力學生的邏輯思維和綜合思維素養水平的提升,同時,也為未來地理學科核心素養導向下的大單元作業設計提供理論參考。