課程思政視域下高中地理思維型課堂的探析*

——以“海—氣相互作用”為例

江靜華

(廣州市番禺區象賢中學, 廣東 廣州 511483)

一、課程思政視域下高中地理思維型課堂

2016年9月,中國學生發展核心素養總體框架正式發布。林崇德教授指出,中國學生發展核心素養是深入回答“立什么德、樹什么人”的“教育DNA”。課堂教學是高中課程學習的主陣地,是立德樹人落地的主要載體。課程思政真實和自然地與學科教學目標、教學活動、教學評價相融合。素養的核心是思維,發展核心素養就要培養學科的思維品質。只有從學科教學的課堂入手,課程思政與學科思維有機融合,在學科思維的培養過程中,自然融入課程思政,才能實現“立德樹人,素養落地”的任務。

學科思維是對學科本質、規律的認識和反應過程,是智力和能力的核心。雖然不同的學者對地理學科思維有不同的表述,但基本認為其是“基于一定地理學思想與理論,運用知識技術解釋和解決地理問題較為穩定的心智過程與行為”。[1]地理學科思維的培養應是以學生發展為本,從地理學科特點和學生地理學習規律出發,根據不同類型知識選擇最契合的教學策略與方法,培養學生從地理的視角觀察世界、以地理的思維思考問題、用地理的語言表達事象。高中地理學科的學習內容和思想方法,蘊含著眾多的課程思政要素,有些課題內容可以直接歸納為課程思政的內容范疇。例如,必修《地理二》的人口容量、中國國家發展戰略舉例、選擇性必修3《資源、環境與國家安全》,這些地理學科的教學內容本質上就在培育家國情懷、培養堅定的社會主義建設者和接班人;必修《地理一》中地球、大氣、水、地貌、植被等自然地理的學習,從文字符號看與思政無關,但深究其規律卻蘊藏著鮮明的思政元素,如馬克思辯證唯物主義思想方法、普遍聯系思想、世界一體化的理念、生態文明理念、中國特色道路等。

課程思政體現在學生心智的發育上,難以用指標來衡量,但是學科思維可以外顯為對地理問題的思考和解決。因此某種程度上可以認為學科思維是學科思政的表達方式。建構課程思政與地理思維培養的融合課堂(以下簡稱 “兩思課堂”),需以高考評價體系及課程標準為實踐指南,以立德樹人為最終目標,以思維型課堂教學為理論指引,緊扣目標、內容、策略、評價等課堂核心要素,借助情境浸潤、問題探究、體系建構、反思體驗等學習環節,落實地理學科核心素養的培養,實現課程思政與學科思維的融合發展,凸顯全員、全課程、全方位的學校育人方式。

二、“兩思課堂”教學設計

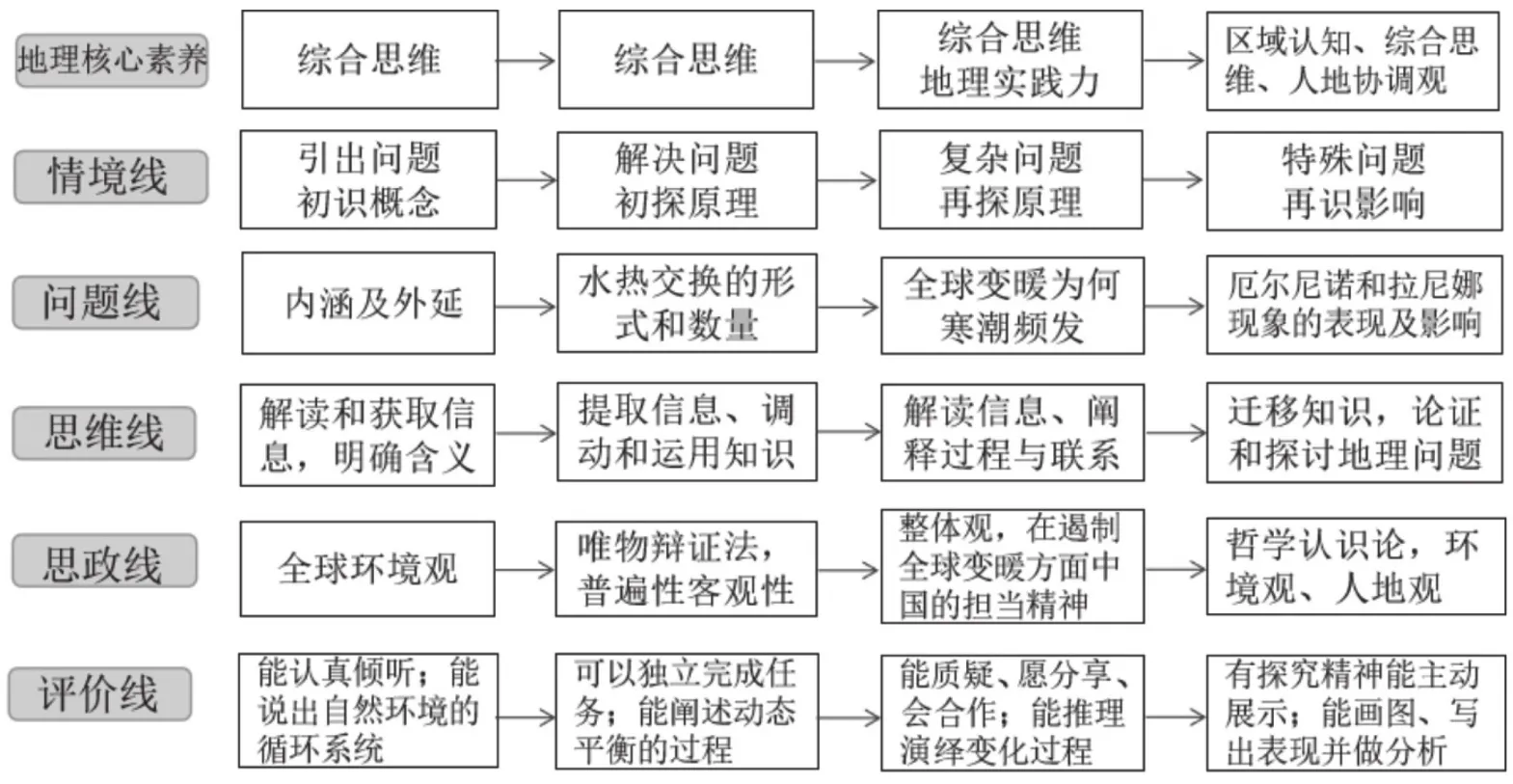

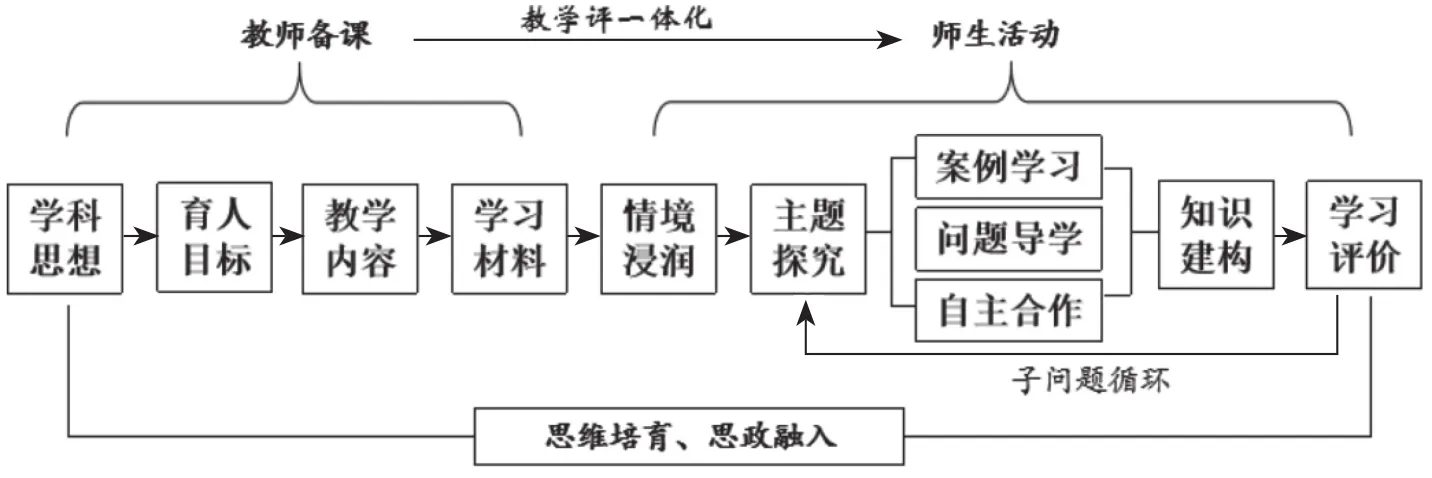

課程思政視域下的學科思維課堂教學設計要從教師備課和師生課堂活動兩個層面進行,以人教版選擇性必修1“海—氣相互作用”的教學設計為例,結合課程標準和高考評價體系、教學文本,從目標(思維與思政)、內容(情境、結構)、策略(問題、活動)、表現性評價(學習品質、學習效果)多維度進行立體設計(見圖1)。探討“兩思課堂”三個方面的問題:如何激活學科思政要素、如何設計“四化”思維課堂、如何評價思政與思維目標的達成。

圖1 “海—氣相互作用”的“兩思課堂”教學設計

1.激活課程思政要素

從兩個方面入手激活課程思政要素。一是探尋教學內容顯性的思政要素,二是探求教學思想隱性的思政要素。高中地理學科的教學內容中,本身就有豐富的顯性思政要素,比如國土意識的培養、海洋強國戰略、“一帶一路”國家戰略、可持續發展、中國的城市化等內容,其本質上就是在傳遞愛國愛黨的價值觀。透過知識的符號表征,可以深入到學科的思想和方法,唯物論、辯證法、認識論等哲學的思維方法,以及蘊藏在教育教學內容的生態文明觀教育、人類命運共同體觀念教育。[2]“海—氣相互作用”一節主要闡述海氣相互作用與全球水熱平衡的關系以及產生的影響。從知識符號表征上看,沒有直接傳遞思政信息,但回歸到知識內在的邏輯關系上,思政信息卻十分突出:唯物辯證法中整體和部分是密不可分、相互聯系、相互影響的;海—氣的相互作用與大氣受熱過程和水量平衡原理密切相關,遵循系統內部結構的有序性,運用綜合的思維方式來認識地理事象;當海—氣間的平衡狀態被打破,極端天氣就會頻發,正所謂“牽一發而動全身”,充分展示了自然地理環境的整體性規律。

2.設計“四化”思維課堂

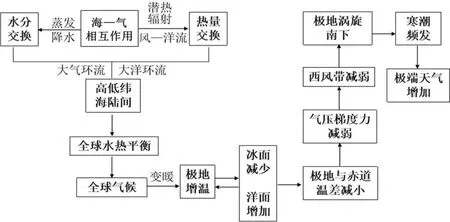

⑴知識傳授結構化

從知識的內在邏輯出發,理清知識間的相互聯系,形成整體的地理思維。在教學中引導學生運用概念圖、思維導圖、腦中象形圖、流程圖等多種圖式,幫助學生外化思維過程,建構結構化的知識,把破碎的地理概念、地理原理、地理規律構成一個整體的邏輯思維關系有利于地理綜合思維的培養。“海—氣相互作用”可分兩課時學習,第一課時可設定兩個小主題:地球村的空氣調節器(海—氣水熱交換與水熱平衡)、全球變暖為何寒潮頻發(海—氣相互作用的演化),用以下圖式將知識內在邏輯結構外顯(見圖2)。

圖2 “海—氣相互作用及其演化”思維導圖(第一課時)

⑵結構建立問題化

知識結構的建立是依據內在的邏輯關系,以問題鏈不斷追問的形式深入剖析。教學需要超越表層符號的理解,走向對符號所反映的客觀事物的本質和規律,就需要借助系列問題的解決過程。問題化學習實現了學習方式的改變,架起了從講授中心到學習中心的橋梁。海—氣相互作用及其影響,不是肉眼所能見到的爆發式的現象,它是一種潛移默化不斷累積的過程,這一內隱性的邏輯關系需要教師搭建學習支架。設計以下問題:“海氣間相互作用奠定了全球氣候的基礎,但是目前全球氣候在變暖,意味著海氣間的平衡狀態悄然發生變化,日常生活中你能感覺到這種變化嗎,請舉例說明。全球氣候變暖,北極地區海冰分布產生什么變化?海冰范圍的變化對北極氣溫有什么影響?極地與赤道的溫差減小,繼而對全球的風帶氣壓帶有什么影響?請用海氣間相互作用的原理來解釋。”以問題為開始,在新情境中解決問題,做出決策實現知識的建構。

⑶問題來源情境化

杜威指出:“思維的目的和結果都是由產生思維的情境決定的。”[3]學生在學校所學的學科知識隨著時間的流逝很多都會被忘記,伴隨其終身的是學科的思維。設計的系列問題建立在一定的情境當中,讓學生學會針對復雜的問題尋找相關的學科知識,能根據線索深入思考尋找解決途徑。本節內容可以引用以下情境:2016年底到2017年初秘魯因暴雨引發的洪災、2020年持續半年的澳大利亞東部的山火、2021年1月16日央視新聞“全球變暖,為何寒潮這么多?”、2022春節期間北半球“冰火兩重天”等時事資料,將真實復雜的地理過程通過情境學習,層層剖析,形成“情境浸潤—問題層進—知識建構—反思體驗”的情境學習路徑,引導思維的發展,融入辯證思想。

⑷情境體驗生活化

陶行知說:“好生活就是好教育。”知識來源于生活又高于生活,學科知識內容和思想方法,包含著深厚的文化底蘊和人文情懷,它們體現了學科知識發展的脈絡、學科知識所負載的情感態度和價值觀。情境的體驗要找到生活的契合點,幫助學生用生活經驗來支持新的知識學習。[4]“全球變暖,為何寒潮這么多?”這一情境的生活體驗是:2020年底由于幾次強大寒潮,往年廣州壓箱底的羽絨服今年早早就穿上了。學生基于這種生活體驗再結合視頻學習新知識,讓教學活動既生活化又科學化。新教材增加了很多活動,教師要善于發掘生活中的地理現象,實現地理教學目標。

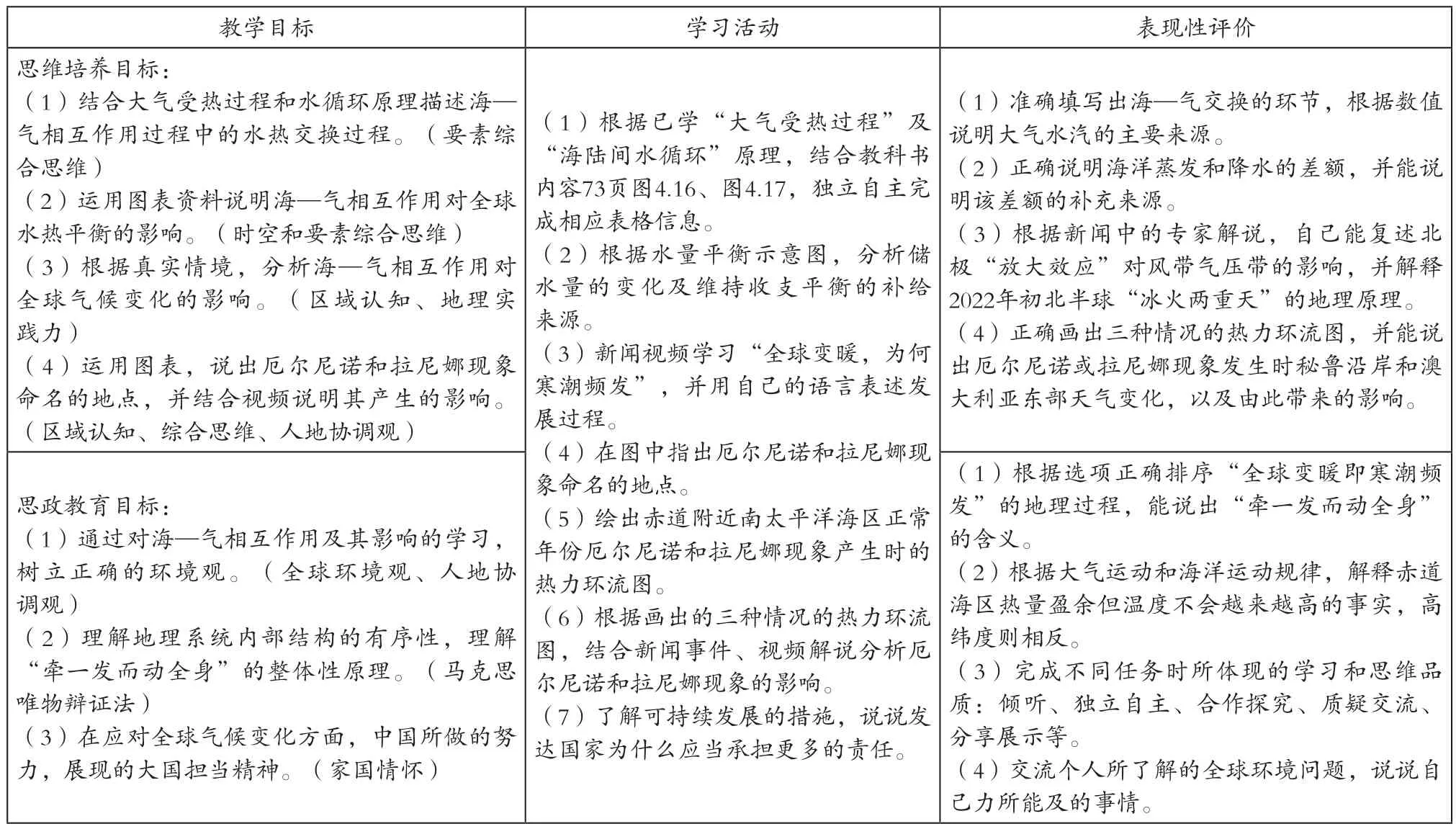

3.評價“兩思課堂”目標達成

教學目標是預期要達到的教學效果,它具有導教、導學、導測評的功能。高中學科教學目標要注重學習過程的表現性評價,培養學生良好學習品質,將教學與評價相結合,評價貫徹于教學過程當中,回歸教育的本真。“海—氣相互作用”教學評一體化設計如下(見表1)。

表1 “海—氣相互作用”教學評一體化設計

三、“兩思課堂”教學實施

1.尊重認知規律,初識“海—氣相互作用”概念

把地球比喻為一個“地球村”,海洋作為“地球村的空調器”,是怎樣調節地球的水熱?又是怎樣影響地球的氣候?請學生將手掌放在熱水杯上方,說說手掌心會感受到什么變化?假如熱水代表海洋、手掌代表大氣,手掌心有水蒸氣,說明海洋向大氣傳遞水分,伴隨著水分的轉換,能感覺到手掌心有一股熱流,這種“熱流”是潛熱輸送。通過把地球比喻為家園,“地球村”作為情境導入,吸引學生注意力,又融入了人類命運共同體觀念。通過感受熱水對掌心體感的變化,初步感知了海—氣間的作用形式,解釋了尚未學習的“潛熱”這一概念。

2.宏觀分析過程,初探“海—氣相互作用”機制

從全球大尺度來分析海—氣相互作用機制,任務1要求學生閱讀教科書73頁“4.15海洋與大氣間水分和熱量交換示意圖”,回憶原有大氣受熱過程和水循環的環節,填寫海—氣水熱交換的方式。任務2要求學生讀“4.16全球水量平衡示意圖”,填寫收入支出的相關數據,并解釋如何維持水量收支平衡。獨立完成后,追問1:同一緯度的海域大洋東西兩岸為什么向大氣輸送的熱量不一樣?追問2:受太陽輻射的影響,為什么低緯度海區不會越來越熱,高緯度海區不會越來越冷?學生知識的遺漏點在于大氣向海洋傳遞熱量形式,除了大氣逆輻射還有風推動的海水運動。由學生的遺漏點牽引出海水運動知識,由此引出大氣運動和大洋運動維持地球水熱平衡的知識。從啟動原有認知到學習新知,遵循學習規律,強調學生獨立自主學習,培養學生獲取和解讀地理信息的能力。在原理分析過程中將世界一體化理念、科學發展觀、辯證思維無痕滲入教學當中。

3.微觀分析局部,再探海—氣相互作用演化

大范圍看全球變暖,局部卻有可能出現變冷。海—氣間相互作用奠定了全球氣候的基礎,但是目前全球氣候在變暖,意味著海—氣間的平衡狀態悄然發生變化,這些緩慢細微的變化會帶來什么影響?日常生活中你能感覺到這種變化嗎?合作完成任務3:“正常情況下哪個風帶可以牢牢牽住極地渦旋?從海—氣相互作用的角度,解釋北極升溫為何比其它地區快2~3倍?北極與赤道的溫差變化對風帶氣壓帶有何影響?說說西風帶的變化與2022年初北半球“冰火兩重天”的關系。”通過問題導學,引導學生證論和探討地理問題,描述地理過程與聯系。通過流程圖分析“牽一發而動全身”的地理演變過程,將環境觀、科學意識、區域發展理念自然融入教學中。

4.剖析異常區域,再識“海—氣相互作用”影響

觀看厄爾尼諾現象和拉尼娜現象視頻,完成活動4:“指出事件命名的地點;畫出該區域正常年份、厄爾尼諾和拉尼娜現象的大氣運動狀況,分別說明三種情況下該區域的天氣特點;闡述異常天氣及對人類生產生活的影響;依據學生的情況可拓展分析厄爾尼諾年時中國暖冬及夏季臺風減少的原因;將中國在為解決全球環境問題方面所做的努力進行概述,進行人類命運共同體觀的教育。”用地理原理解釋生活實例,關注身邊的地理事象。運用哲學思考問題,通過創設情境浸潤、問題導學層進、知識體系建構、知情合一體驗,培養邏輯思維和認識世界的方法論。

四、審視與展望

蘇格拉底說:“知識是思想的種子、智慧的種子、美德的種子。”學科教學承載思政教育,思政教育寓于學科教學。運用已學的必修知識來解釋事物的普遍規律及具體區域的問題,從目標的設定、教學的策略、評價的形式都用心滲透學科的育人思想,反思教學實踐,完善教學設計(見圖3)。將學科思維和課程思政有機融合,以問題鏈的方式圍繞結構化的真實復雜的地理事象,層層剖析,將豐富的、結構化的主題核心內容傳授給學生,不斷拓展學習的寬度和深度,鍛煉學生思維能力。

圖3 “兩思課堂”教學反思路徑

海—氣相互作用與水熱平衡、厄爾尼諾和拉尼娜現象是教科書本身的內容,兩個內容之間沒有過渡遷移材料,于是加入了“全球變暖,為何寒潮頻發”這一內容,將全球變暖但局部地區可能變冷這一地理現象背后的思維邏輯展現出來,融入了地理學科自然地理環境整體性原理,拓寬學生地理思維。最后很自然地把中國提前3年兌現“碳強度”承諾,展現大國擔當精神這一事實傳遞給學生,潤物無聲地進行思政教育。在傳授學科思想與方法的同時,也傳遞中華文明深厚的文化底蘊和人文情懷,使地理教學過程具有整體性、科學性和延展性,真正踐行習總書記所說的“教育要培根鑄魂、啟智潤心”的育人觀。