數字化轉型、戰略資源匹配與企業高質量發展

趙 燕(副教授)

一、引言

數字經濟和科技創新為現代經濟高質量發展提供了強大動能。在國家戰略部署下,我國企業的數字化轉型正在加速推進,但企業間發展不平衡,存在著較大的數字化轉型鴻溝。埃森哲和國家工業信息安全發展研究中心發布的《2021年中國企業數字轉型指數研究報告》顯示:中國企業數字化轉型指數平均得分僅54分,轉型較好的企業只占16%。許多企業并無明確的數字化戰略規劃,甚至尚未開啟數字化轉型之路。戰略缺位、轉型能力難建和價值效果難現是我國企業在數字化轉型過程中存在的三大突出問題。如何應用戰略管理理論指導企業實踐,突破“試點困境”,是亟待研究的重要議題。

在信息化早期階段,戰略一致性理論將信息技術(IT)視為一種優質資源,將信息化規劃(IS)視為組織職能戰略,強調IT戰略及IS架構與業務戰略、業務流程、組織結構之間的適應和集成[1],以實現績效的提升。進入數字化轉型階段后,由于數據要素全新的復合性特征和前沿技術的綜合運用,數字化戰略不僅超越了傳統的職能領域和各種IT 支持的業務流程,而且觸發了組織屬性及結構的重大變革[2]。數字化轉型的側重點并非數字化技術和設備,而是組織文化與組織戰略的轉型及適應的創新過程,它依賴于明確的企業愿景及合理的頂層設計來推進業務、技術和組織的同步轉變。

數字化轉型的長期目標是捕獲增長和提升價值,其直接效果表現為生產效率和全要素生產率的提升。依據戰略匹配思想,企業的發展戰略要與數字化轉型目標相契合,業務和職能戰略也要與其協同并提供有力支撐。只有傳統資源與數據要素有效整合,才能激活數據要素潛能,完成全要素數字化轉型。梳理相關文獻發現,以往研究關注的重點多集中在產業層面,對微觀企業層面的探討較少,其研究涉及數字化轉型績效[3]、數字化轉型與風險承擔[4]、債務違約[5]、供應鏈融合[6]、審計收費[7]等,而圍繞數字化轉型中戰略匹配的研究則相對匱乏。

鑒于此,本文選取分別體現公司外延驅動和內生發展的并購戰略、差異化戰略,并行探究它們對數字化轉型效果的影響機理。本文關注的核心問題是:數字化轉型能否促進企業高質量發展?兩類不同模式的戰略是否與數字化轉型相匹配?在提升創新效果方面,數字化轉型與兩類戰略的作用是否具有同向性?此外,融資約束通常被認為是限制組織變革和企業發展的變量,高新企業屬性則代表了國家產業政策方向,二者對企業數字化轉型又會有何影響?本文可能的貢獻有:①以數字化戰略為主體,檢驗兩類競爭戰略與其的匹配情況,拓展了戰略資源匹配研究的視角。②檢驗傳統要素資源配置偏向對數字化轉型效果的影響機理及路徑,有助于推動企業由傳統生產要素向以數據為關鍵生產要素的數字化轉變。③比較三類戰略模式對創新效果的影響差異,為企業借助數字化與創新的雙效動能實現高質量發展提供實證參考。

二、文獻回顧

戰略一致性理論,又稱戰略匹配理論,源于對組織戰略與環境適應過程的研究。經典戰略匹配模型認為,IT戰略與業務戰略之間的一致性是整合企業內外資源的關鍵,它可被當作企業業績和IT 效益的“指示器”[8],存在調節、背離、共生等六種模式。三十多年來,圍繞戰略一致性理論的研究成果頗豐,但近期出現了爭議,部分研究認為:過去的主流研究一方面把IS局限在職能戰略層面,矮化了IS的業務戰略甚至商業戰略地位;另一方面,只關注“已實現”的IS戰略、IT應用,忽略了公司總體戰略對匹配形成過程的導向作用[9],造成研究結論無法從戰略管理過程角度解釋企業“如何轉”的問題。

戰略資源觀將資源視為企業戰略的基礎,資源稀缺性和更有效地利用資源被認為是競爭優勢的來源。組織的戰略定位、特有資源的配置偏向和路徑共同決定了企業的發展方向。通常,企業利用自身內部特殊資源優勢,選擇采取與行業常規戰略有別的差異化配置方式進行市場競爭和內生型轉型[10];或者利用并購戰略快速獲取外界創新資源以應對商業模式的變化[11]。但數據要素突破了傳統資源特征,使企業過往的競爭優勢部分消失。數字經濟全面顛覆了傳統經濟下的生產方式、治理模式和商業邏輯,數字化轉型將新的數據要素賦能于企業,驅動業務轉型、重塑組織和生態系統,提高其競爭力[12],從而適應數字經濟時代的生存與發展。因此,企業在數字經濟時代如何持續保持競爭優勢,是戰略管理理論面臨的新課題。

可見,數字化轉型戰略與IT戰略既有聯系,又有較大差異。它不僅僅是單純的技術升級和降本增效,更是對業務的突破與組織的重構,無論是戰略地位、數據要素特征還是轉型目的,皆與傳統戰略匹配模型存在一定距離。因此,需要在既往理論與研究的基礎上,錨定數字化轉型目標,將并購戰略、差異化戰略與數字化轉型置于同一研究框架中,探討戰略“協同一致”,進而從戰略管理高度厘清數字化轉型進程中企業“三大突出問題”的癥結所在。

三、研究假設

(一)數字化轉型與企業高質量發展

全要素生產率通常被用來測度高質量發展與技術進步。關于數字化轉型能否促進企業全要素生產率的提升,在信息化的早期階段,索洛曾質疑并提出了“ICT生產率悖論”。近期文獻的討論則集中于數字化技術與資源融合的復雜性、管理能力滯后于技術革新等帶來的負面影響[13]。事實上,我國涉及萬余家企業的“兩化融合”及貫標認證工作已推行了近十年,相應的管理體系已被納入市場化采信機制中,成為優秀供應商和重大項目招標的篩選依據。可見,企業數字化轉型已具有一定的技術與管理基礎。因此,本文認為,數字化轉型程度較高會促進企業高質量發展。

具體而言,數字化轉型會產生如下五種作用進而促進企業高質量發展。第一,提高生產效率。現代數字化技術的綜合運用打通了傳統信息技術單點式、模塊化的“數據孤島”,使生產流程更加流暢、精細、智能和高速,在保證產品質量的同時降低了制造、管理及運輸成本;大數據推動機器深度學習,個性化的定制要求與產業鏈無縫對接,加速了產品更迭并增強了客戶體驗。第二,提高管理效率。數字技術嵌入管理體系后,企業的管理決策更趨科學,管理和執行能力得以提高。智能化的決策降低了因管理者主觀認知偏差和價值觀造成的代理成本;數據及時、準確輸出和反饋便于內部控制系統的高效運作,強化了風險監督機制的動態過程管理;簡約扁平化的組織結構加快了決策響應與調整的速度。第三,提升創新效率。智能化、網絡化的產品創新工具和開放式的創新環境使得企業內外科技互動加強,創意和創新產出更為迅捷,易于實現產品突破性創新和跨界協同式創新。第四,生產要素融合升級。數據不僅有助于企業打破信息資源壁壘、突破傳統要素路徑的限制,還能發揮其第五大生產要素的價值特性,激活傳統生產要素并與之融合、互補,從而轉化成強勁的生產力。第五,增強產業鏈協同。數字化轉型讓企業拓展了合作空間,使之易于對接到新技術、新業態、新運營模式,通過滲透、整合、聯動等優化措施實現價值再造。網絡的溢出效應與互補競合態勢助推了產業鏈整體生產效率的提升。綜上,本文提出如下假設:

H1:數字化轉型有助于促進企業高質量發展。

(二)并購戰略的協同匹配

并購作為企業的外延式發展戰略,是獲取技術、資源、市場地位,實現核心競爭優勢的便捷通道。尤其是通過技術型并購,可以快速進入新賽道,使創新能力與資源要素優勢互補,提高創新績效并擴大規模效應。需要重新審視的是,在數字經濟時代,傳統的并購導向與資源配置模式是否會改變、能否支撐企業數字化轉型戰略并與之保持一致,這將會影響轉型成效和企業的可持續發展。

在我國現行的企業會計準則中,同一控制下的并購業務本質是集團內部資產的重新配置,基于賬面價值的處理方法難以度量所獲取并購資源的真實價值且不具有外部可比性。相對而言,非同一控制下的并購基于公允價值進行處理,溢價部分以商譽資產入表。在負面事件頻發的牽動下,有關商譽經濟后果的研究多聚焦在“超額商譽”的消極影響方面。既然超額商譽有損企業價值,那么并購戰略與數字化轉型戰略的協同匹配可能存在不同結果。

首先,商譽作為一項重要資產,代表著企業對未來業績協同效應的預期。商譽合理的并購戰略有望為企業帶來新的發展機會[14],在保有協同優勢的儲能之外,還能利用冗余資源繼續投資優化原有的數字化設施。相反,過高的商譽極易引發大規模商譽減值,提高了經營的不確定性。資金約束與短期業績的雙重壓力令企業疲于應付各種困境,無暇顧及創新與數字化轉型;主并公司對超額資源與技術預期的過度信賴,也會“擠出”自主創新的意愿。其次,高額商譽并購往往伴隨著高業績承諾。三年甚至更久的對賭期限,極易造成因對賭失敗和時間拖延而錯失重要的發展機遇。高發的違約事件又會導致企業合作心理契約的重構,使雙方對再次合作產生質疑與抵觸。企業間構建數字化網絡和數字化產業集群的積極性被削弱,不利于全要素生產率的提升。再次,協同效應的發揮取決于并購后的系統性整合[15]。如果并購前主并公司對雙方企業制度、業務、IT 的分離整合考慮不足,對戰略一致原則的把握不夠,盲目地進行高溢價并購,則會加大整合難度,導致并購協同失敗。最后,當管理者出于追逐短期經濟效益或個人利益的并購動機時,其數字化轉型戰略意識較為薄弱,協同戰略部署可能存在缺位,不能為全要素生產率帶來持續發展的動力。綜上,本文提出如下假設:

H2:并購商譽可能抑制數字化轉型對企業高質量發展的積極作用,從而出現戰略偏離。

(三)差異化戰略的協同匹配

戰略定位決定了企業未來發展目標和路徑規劃,它對應著不同的組織結構、盈利模式和資源配置效率[16]。選擇差異化戰略的企業,為了趕超行業對手、快速搶占市場先機,會不斷挖掘并拓展內部競爭資源。在對數字化前沿技術“倍數”效應的渴望和國家高質量發展的制度壓力下,企業愿意將資源配置到數字化轉型及創新項目上。但是差異化資源配置的目的、幅度和數字化前期基礎能力的差異,會使不同企業的數字化轉型協同效果各異。

作為內生型資源配置戰略,當與行業配置差異過大時,戰略決策可能對數字化轉型造成干擾。究其原因主要有以下幾點:其一,激進式的差異化戰略決策對應著較大的資源配置偏離幅度,業務結構更趨復雜,管理機制更為松散[17],企業代理問題也更為嚴重,這些都會造成企業經營業績波動[18],嚴重時會引發戰略失敗。疊加組織慣性后會延續其戰略意識與決策行為,又會使戰略再次調整變得困難[19]。其二,高偏離度的戰略決策體現出企業對短期效益的期望。管理層出于規避利潤風險的考量,傾向于將企業資源用于投資時間短、見效快的項目。與之相悖的是,數字化轉型的冪律性只有待相應投資達到一定規模,技術、人員與系統不斷磨合適應后,效果才會顯現[20]。轉型過程的復雜性、時滯性與短期效益期望難以銜接,令戰略差異度過大的企業望而卻步。其三,由于缺少可供借鑒的戰略模式和共享經驗,高偏離度戰略的企業將消耗大量的轉化成本、執行成本與試錯成本;面對更大的不確定性,投資者出于謹慎和資本趨利避險的考量也會減小投資力度。內部資源的過度消耗與外部資金的籌措困難,使企業的正常運作和戰略資源調整遭遇瓶頸,難以充分調度傳統生產要素支撐數字化轉型,更無法專注于創新和數字化項目的持續投入,全要素的數字化動能激活受阻。最后,倘若高差異化的資源配置模式被用于數字化轉型,其“超額收益觀”可能會驅使企業引進與自身資源、能力、業務模式、轉型方向不相匹配的項目。薄弱的內部控制系統難以完成對戰略目標制定的審核監督與對執行過程中風險的及時甄別和有效管控。當內外部資源整合運作陷入困境時,會造成轉型失敗,使企業高質量發展動能的儲備受損。綜上,本文提出如下假設:

H3:差異化戰略可能抑制數字化轉型對企業高質量發展的積極作用,從而出現戰略偏離。

四、變量選取與模型構建

(一)樣本選取和數據來源

制造業的數字化轉型是實現國家數字經濟發展的重要支撐。工信部自2009 年引入“兩化融合”,2011年國家“十二五”規劃中提出科學發展、加快轉變經濟發展方式的戰略方針,為排除新冠疫情的影響,本文選取2011 ~2019年滬深A股制造業上市公司為研究對象,剔除ST、*ST 及數據缺失的樣本后,獲得2091 家公司共計13129 個觀測值。主要數據來自國泰安數據庫,專利數據來自CNRDS中國研究數據服務平臺。對于有差異和缺失的數據,通過手工查閱公司年報后獲得并補充;此外,對所有連續變量在1%和99%的水平上進行Winsorize處理。

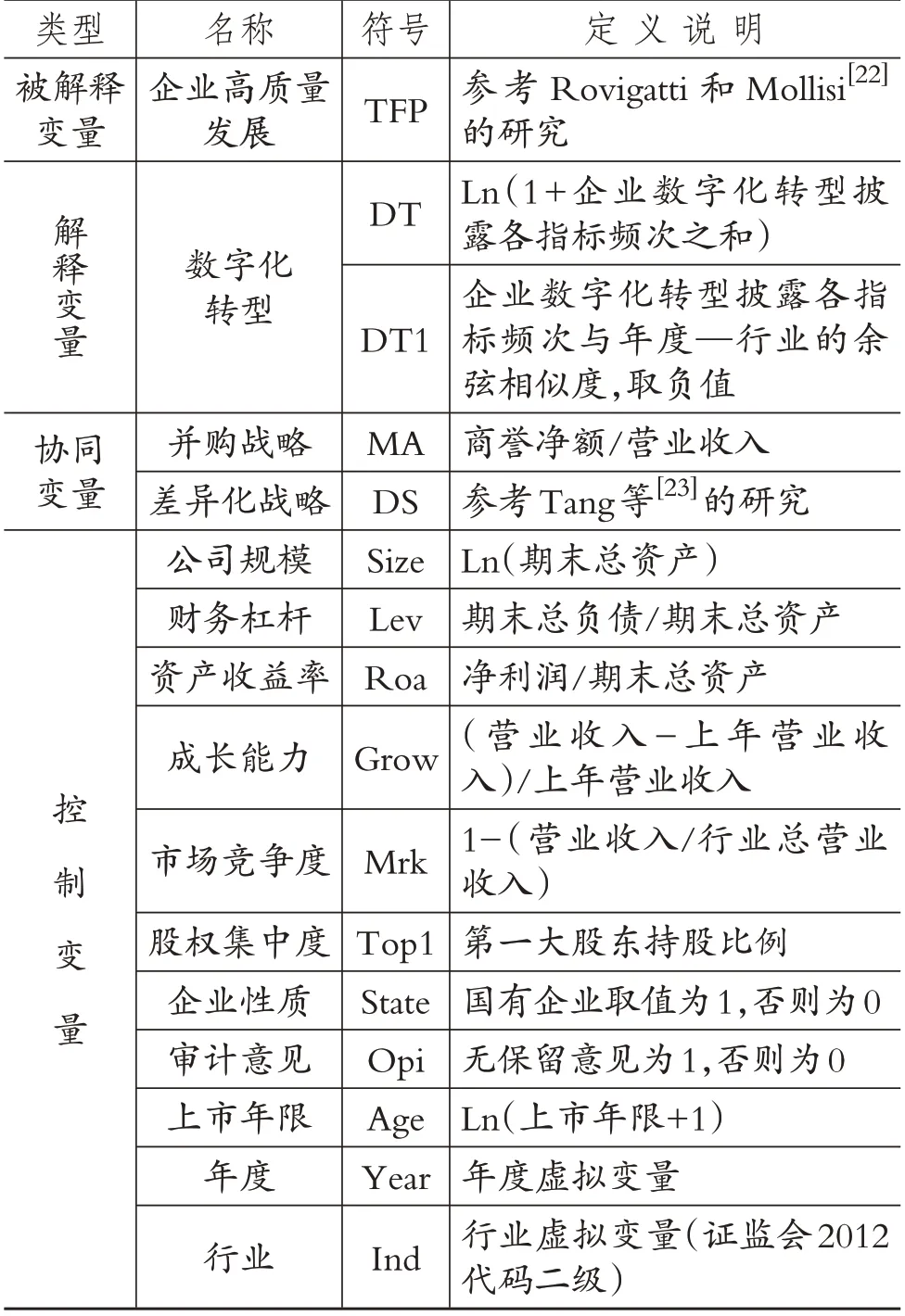

(二)變量定義

1. 被解釋變量。被解釋變量是企業高質量發展,本文用全要素生產率(TFP)來衡量,用以評定企業數字化轉型的效果[21]。本文借鑒Rovigatti 和Mollisi[22]等的研究,采用LP 估計法,取模型(1)的殘差μi,t進行度量。

其中:Y 為銷售收入;L 為勞動投入,包括企業從業人數(L1)、支付給職工以及為職工支付的現金(L2);K為資本投入(固定資產凈額);M為中間品投入(購買商品、接受勞務支付的現金)。穩健性檢驗中采用OP 半參數法(中間品投入用銷售額減增加值度量,其中增加值為折舊、勞動者報酬、生產稅凈額和營業盈余四項之和)度量全要素生產率。

2. 解釋變量。解釋變量為數字化轉型,采用國泰安數據庫中的企業數字化轉型程度進行估計。其中,各指標頻次的累計數(DT)用于主檢驗,各指標頻次與年度—行業的余弦相似度(DT1)用于穩健性檢驗。

3. 協同變量。協同變量(Mod)為并購戰略(MA)和差異化戰略(DS)。其中,MA 以期末商譽凈額與營業收入之比的標準化值衡量。參考Tang等[23]的研究,DS 由廣告費用、研發支出、資本密集度、資本更新程度、管理費用率、產權比率六個戰略資源類變量復合而成,先分別對六個變量按年度—行業逐一標準化后取絕對值,再取六項的均值。為保證數據的完整性和易得性,本文以銷售費用代替廣告費用、以無形資產凈值代替研發支出。DS值越大,則企業戰略與行業平均水平的偏離度越大。

4. 控制變量。控制變量(Controls)由公司規模、財務杠桿、資產收益率、成長能力、市場競爭度、股權集中度、企業性質、審計意見、上市年限以及年度與行業虛擬變量組成。變量定義詳見表1。

表1 變量定義

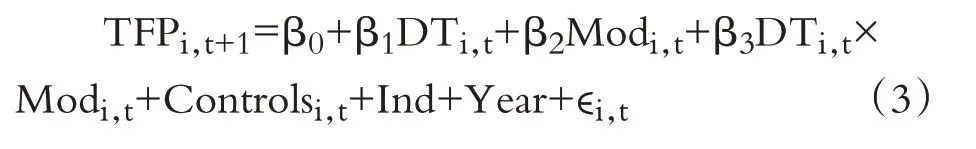

(三)模型構建

本文構建了模型(2)用以檢驗H1。由于全要素生產率的實現具有時序性,TFP取值為t+1期。

本文構建了模型(3)用以檢驗H2、H3。Mod 分別代表并購戰略(MA)、差異化戰略(DS)變量,DT與Mod 均做了中心化處理。當系數β3顯著,且其符號與系數β1一致時,可以判定為戰略匹配成立,反之判定為戰略偏離。

五、實證分析與穩健性檢驗

(一)描述性統計

主要變量的描述性統計結果如表2所示。上市公司全要素生產率(TFP)的分布較為均勻。企業數字化轉型程度(DT)差異較大,最小值為0、最大值為4.331,說明企業間確實存在數字鴻溝。查閱年度數據發現,2013 年以前企業數字化轉型程度不高,為0的樣本較多。由于并購戰略(MA)進行了標準化處理,因此有負值出現,最大值為21.141,遠高于行業中位數,表明存在超額商譽。本文還做了相關性檢驗和VIF 檢驗。VIF 檢驗結果顯示,平均值為1.99,最大值為3.39,最小值為1.02,均小于5,說明本文構建的模型無顯著的共線性問題。

表2 描述性統計

(二)假設檢驗

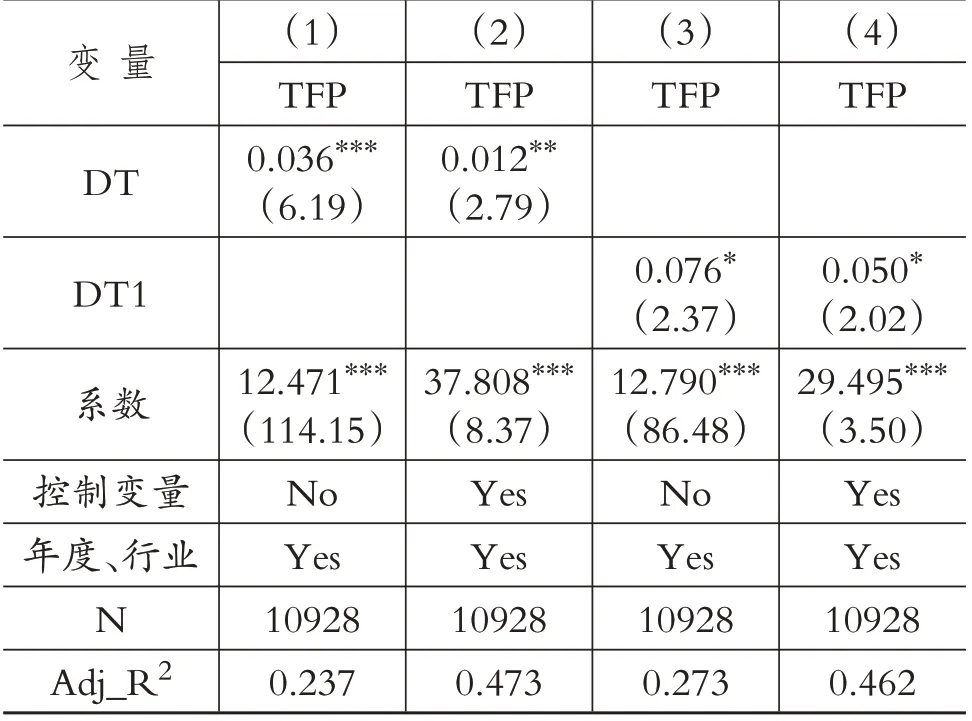

1. 數字化轉型與企業高質量發展的關系。首先對數字化轉型與企業高質量發展的關系做非線性檢測,發現兩者之間是線性關系。然后根據模型(2)進行Hausman檢驗,并選用控制年度和個體的雙重固定效應模型,且對公司層面采取聚類穩健處理。由表3 可知,企業高質量發展(TFP)與數字化轉型(DT)的系數均顯著為正,表明數字化轉型程度越高,越能促進企業高質量發展,故H1成立。

表3 數字化轉型與企業高質量發展

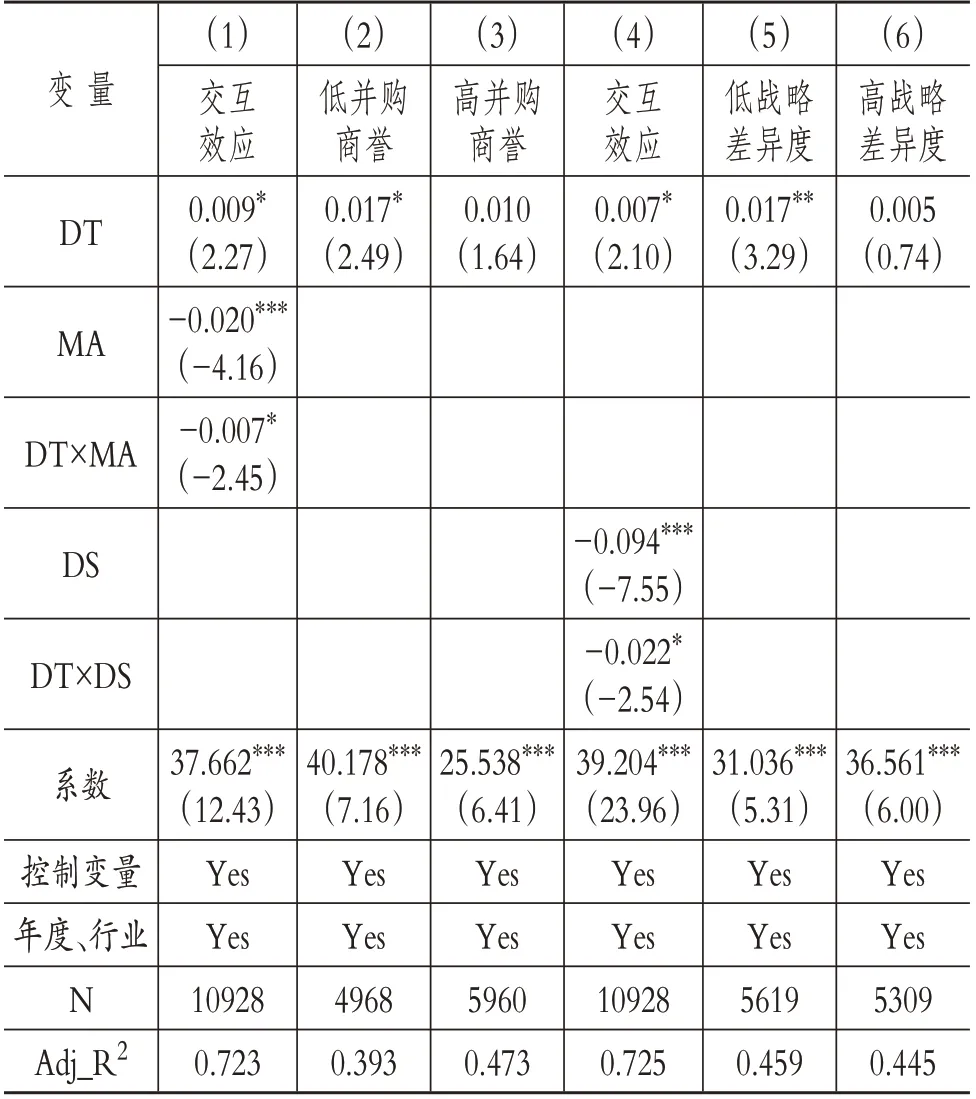

2. 并購戰略、差異化戰略的協同匹配性。首先,本文利用UTEST 檢測和門檻模型分別排除了并購戰略、差異化戰略與企業高質量發展之間存在非線性關系和閾值的可能性,之后按并購戰略(MA)、差異化戰略(DS)的年度行業中位數,將樣本分為低并購商譽與高并購商譽兩組、低戰略差異度與高戰略差異度兩組,分別進行分組檢驗,結果如表4所示。

表4 并購戰略、差異化戰略的協同匹配性

表4 中列(1)與列(4)是采用模型(3)進行交互效應回歸的結果,其他列是采用模型(2)的分組檢驗結果。交互效應回歸結果顯示:企業高質量發展(TFP)與并購戰略(MA)、差異化戰略(DS)之間都呈顯著的負相關關系(系數分別為-0.020、-0.094,且均在1%的水平上顯著);兩類戰略變量與數字化轉型的交乘項(DT×MA、DT×DS)也和企業高質量發展(TFP)呈顯著的負相關關系(系數分別為-0.007、-0.022,且均在10%的水平上顯著)。這說明:企業傳統內外戰略決策目標與數字化轉型戰略目標不匹配;并購商譽越多或戰略差異度越大,對數字化轉型促進企業高質量發展的抑制作用越強,資源配置在整體上不具有戰略一致性。由列(2)與列(3)、列(5)與列(6)的分組檢驗結果可發現:在低并購商譽組和低戰略差異度組,數字化轉型可以促進企業高質量發展(DT的系數分別為0.017、0.017,且至少在10%的水平上顯著),說明戰略資源配置具有戰略一致性,而高并購商譽組和高戰略差異度組則不具備。該檢驗結果進一步證實,企業內外戰略配置與行業水平差距過大時,會抑制數字化轉型對全要素生產率的促進作用。因此,本文H2與H3成立。

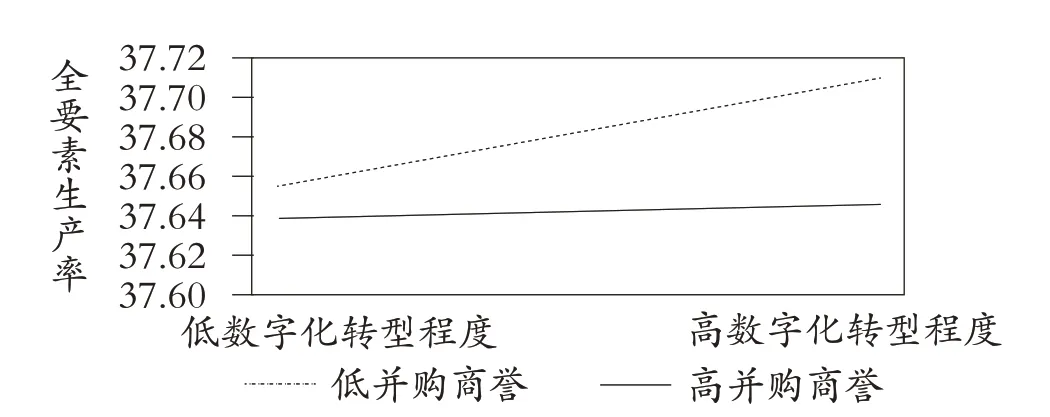

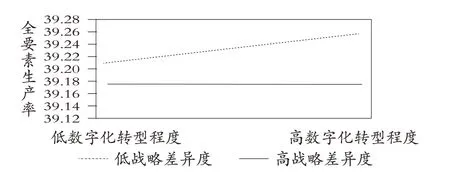

隨后,以MA、DS 的均值加(減)一個標準差形成戰略高(低)組,繪制調節效應圖,如圖1 和圖2所示。由圖1 和圖2 可知,低并購商譽和低戰略差異度不僅對應著更高的全要素生產率,而且當數字化轉型程度提高時,并購戰略和差異化戰略均會顯著提升全要素生產率。而高并購商譽和高戰略差異度的戰略決策對應較低的全要素生產率。隨著數字化轉型程度加大,并購戰略對全要素生產率起到了小幅提升作用,但差異化戰略的提升作用不明顯,H2與H3再次得到驗證。

圖1 并購戰略調節效應

圖2 差異化戰略調節效應

(三)穩健性檢驗

1. 工具變量法。考慮到模型中可能存在遺漏變量和內生性問題,故采用工具變量法重新估計。選用滯后一期的數字化轉型行業均值作為工具變量,在通過外生性和弱工具變量檢驗后,對模型(2)重新進行回歸。結果顯示(囿于篇幅,表略),該工具變量的系數符號與顯著性不變,H1依然成立。

2. 變量敏感性檢驗。對被解釋變量企業高質量發展(TFP)用OP 半參數法重新估計。協同變量中的并購戰略(MA)改用商譽凈額與資產總額之比進行衡量;對于差異化戰略(DS),用存貨與銷售收入之比替換資本密集度,用研發支出與銷售收入之比替換研發支出。結果顯示(囿于篇幅,表略),核心變量(DT)與交乘項(DT×MA、DT×DS)的系數符號和顯著性均保持不變,H1、H2、H3 依然成立。另外,表3 中列(3)與列(4)的結果顯示,替換解釋變量數字化轉型后,數字化轉型(DT1)的系數符號和顯著性依然不變。

3. 分數位回歸法。上述檢驗中采用的傳統均值回歸法可能會由于極端值的影響而帶來估計偏差,故選擇企業高質量發展(TFP)在0.25、0.5、0.75三個分位點的值,用自助法再次估計,結果顯示(囿于篇幅,表略)H1仍然成立。

六、進一步檢驗

(一)企業異質性檢驗

由前述分析可知,融資約束可能會制約企業的戰略資源匹配。從資金層面考察戰略匹配情況,能夠更直觀地區分兩類戰略配置效果與數字化轉型戰略相背離的原因是受客觀條件限制,還是主觀認知有待轉變。另外,高新技術企業含有較多的前沿科學技術或產品,代表著國家產業政策引導的方向,將它們與傳統企業對比,有助于了解企業屬性對戰略匹配程度的影響。

本文首先采用Hadlock和Pierce[24]構建的SA指數(SA=-0.737×Size+0.043×Size2-0.040×Age),計算每個公司的融資約束水平,然后按其年度行業中位數分為高融資約束(大于中位數)與低融資約束(小于中位數)兩組。高新企業數據來自Wind 數據庫,符合國家認定條件的企業定義為高新企業組,反之為傳統企業組。

表5 的結果顯示:只有在高融資約束組,并購戰略、差異化戰略與數字化轉型戰略相互作用,最終抑制了企業高質量發展(DT×MA、DT×DS 的系數分別為-0.017、-0.047,且均在5%的水平上顯著);只有在傳統企業組,戰略匹配與企業高質量發展反向(DT×MA、DT×DS 的系數分別為-0.008、-0.027,均且在5%的水平上顯著),高新企業的戰略匹配則不存在這種偏向。

表5 企業異質性檢驗

(二)中介效應檢驗

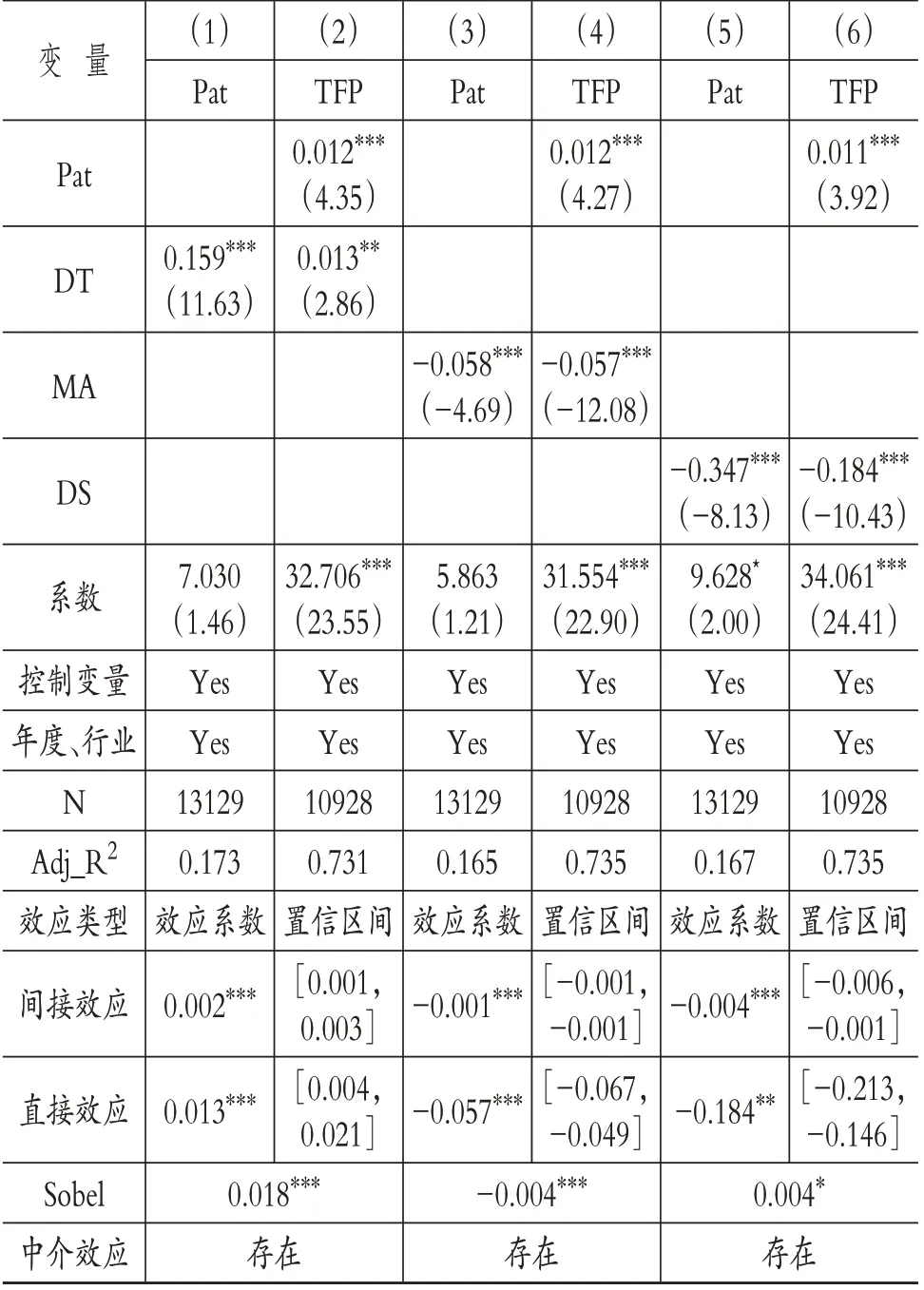

創新是企業提高全要素生產率的重要渠道,企業創新結果通常用專利授權或專利申請數度量。由于專利授權的滯后性,本文參考Tong 等[25]的做法,選取企業專利申請數加1的自然對數值作為企業創新(Pat)的代理變量。然后建立模型(4)、(5)進行中介效應檢驗,其中解釋變量Test逐一代入數字化轉型(DT)、并購戰略(MA)與差異化戰略(DS),采用層次法與抽樣法分別予以估計,檢驗結果見表6。

表6中列(1)與列(2)檢驗企業創新是否為數字化轉型戰略與企業高質量發展之間的中介變量,列(3)與列(4)、列(5)與列(6)分別對應檢驗企業創新是否為并購戰略、差異化戰略與企業高質量發展之間的中介變量。結果表明,在三種戰略與企業高質量發展的關系中企業創新的中介效應均存在,但不同的是,數字化轉型通過企業創新促進了企業高質量發展[列(1)與列(2)中DT 的系數分別為0.159、0.013,且均顯著],而并購戰略和差異化戰略都抑制了企業創新[列(3)中MA 的系數為-0.058,列(5)中DS 的系數為0.347,且均顯著],進而阻礙了企業高質量發展[列(4)中MA 的系數為-0.057,列(6)中DS的系數為-0.184,且均顯著]。

表6 中介效應檢驗

七、結論與建議

(一)研究結論

本文依據戰略管理相關理論,以我國制造業上市公司2011 ~2019年數據為樣本,對企業數字化轉型進程中戰略資源匹配情況進行了理論剖析與實證檢驗,結果發現,數字化轉型是促進企業高質量發展的重要引擎。在推進數字化轉型的過程中,企業并購戰略和差異化戰略的目標及核心資源配置方式同數字化轉型戰略存在決策偏離問題,它們未能與數字化轉型戰略形成有效呼應與支撐,破壞了戰略一致性,阻礙了企業的高質量發展。這種負面影響在融資約束較大和傳統業務類型的企業中表現得更為明顯。此外,企業創新是數字化轉型戰略、并購戰略、差異化戰略與企業高質量發展之間的重要中介變量,但對后兩類戰略的作用方向和效果與數字化轉型戰略截然相反,這可能是導致戰略配置偏離與發展質量裂痕增加的重要原因之一。

(二)政策建議

在《“十四五”數字經濟發展規劃》的部署下,我國將迎來數字經濟的大規模全速發展。數字化轉型與傳統戰略模式存在發展理念、目標定位、資源配置協同、技術協同等系統性的匹配問題,這些對企業而言都是全新的挑戰。企業要重視數字化戰略的實質性契合:強化數字化轉型理念,審慎詳實地制訂轉型戰略規劃,將戰略的對接與協同納入計劃和實施方案中。完善戰略風險管控機制,無論選擇內外部何種競爭資源和調整模式,皆應重視核心資源配置的一致性問題。企業應發揮技術創新的積極作用,從提高企業關鍵技術的自主創新能力入手,加速技術轉化與價值再造,釋放數字化轉型的要素動能。

雖然制造業“兩化融合”已推進多年,但數字化技術的迅速迭代與顛覆,超越了現階段人們的認識與能力邊界。政府相關部門與學界需要下沉到企業內部,針對轉型中存在的短板和痛點,指導企業盡快突破“不會轉”的困境。數字化轉型牽涉眾多企業和產業鏈的整體轉型,各級政府的決策部署應從全局對產業數字化轉型進行前瞻布局,避免盲目、重復的低效建設,減少企業的試錯成本和資金浪費。從政策支持到培育引導社會資本,改善企業外部融資環境,緩解因數字化轉型投資成本過高而帶來的“不敢轉”難題。發揮高新企業“數字化燈塔”的作用,引領企業從戰略跟隨到戰略同步,直至全行業的整體性超越。