類金融模式企業的財務風險

——基于上汽集團的案例分析

李彬彬,王 虹(副教授)

一、引言

營運資金的管理效率會影響企業整體價值,而營運資金的來源渠道則會影響企業經營發展中的風險。根據啄食順序理論,企業利用資金通常遵循先內后外原則,但生產經營僅依靠內源資金會限制企業發展規模,而外源資金風險又會受期限、融資金額等因素影響。因此,如何獲取低成本的資金成為控制企業風險的關鍵。

21世紀初,以國美和蘇寧為代表的類金融模式在零售企業中開始流行[1,2]。該資金來源模式下,企業憑借自身議價能力,通過延付、預收或吸收等途徑低成本占用他人資金,再配合賬期的管理來滿足自身資金需求及規模擴張需求。憑借低使用成本、低償還風險等優勢,近年來該資金來源模式也在房地產、服務等行業受到青睞[3]。但占用他人資金經營也是一把“雙刃劍”,如樂視拖欠賬款大肆擴張遭供應商擠兌、ofo把用戶押金當融資來源投入經營終無力償還、開發商預售期房因資金鏈斷裂成“爛尾樓”。可見自有資金和風險通常是此消彼長的關系,沒有資金作為支撐杠桿效應就會被放大。因此,類金融模式也隱含著一定的風險,若運用不當可能會引發“蝴蝶效應”,將風險傳導至上下游企業。

有關財務風險的度量始于單變量判別[4],即應用單一的財務比率評價風險,該方法簡單易行,至今也廣為學者應用。如:張金昌和范瑞真[5]利用財務指標檢驗企業面臨財務風險的可能性;王竹泉等[6]對財務分析體系進行了創新,但有關財務風險的度量仍屬于單變量判別。隨著經營環境的變化,單變量判別的局限性逐漸顯露,有學者開始利用數理統計的方法建立多變量線性分析模型,最具影響力的是Altman[7]提出的Z-score 模型;Giannopoulos 和Sigbj?rnsen[8]分別使用幾種改進的Z 模型預測企業是否面臨財務困境,并將幾種模型預測結果的準確率進行了對比;Prabowo[9]則分別采用Z-score 和X-score 模型對印尼煙草公司財務風險進行了預測,發現兩種模型的結果存在一定差異。當前,用于評價財務風險較為普遍的方法則是綜合評價法,這種方法的突出之處就是將能對企業績效產生重要影響的指標都納入評價體系中[10],讓評估結果更為準確,而影響該評價方法客觀性的關鍵環節則是對各指標權重的確認。目前學術界尚未形成高度統一的權重確認方法,較常用的理論如Delphi 法(專家打分)、AHP(層次分析)、模糊集合[11]、熵值[12,13]。

而當前有關類金融模式企業財務風險的研究,多數局限于定性的成因分析[14],或者通過資本結構[15]、財務特征和狀況[16]、融資策略[17]等方面進行單變量的風險判別。上述研究雖指出了類金融模式存在風險,卻無法度量風險大小、是否屬可控范圍,實質上是對類金融模式一種變相的否定。財務風險的形成需考慮諸多因素,如占用資金是否有效運用、合作關系是否穩定、資金鏈條是否存在缺口、企業是否良性經營,而不僅僅依靠負債占比高低、現金流的多少等單變量指標進行判斷。單變量的判別固然簡便,但不利于對企業財務風險的整體性把握。多變量線性分析模型的出現雖在一定程度上克服了單變量判別的片面性,但結論的準確性受到樣本數據分布規律的影響,對數據選用限制較多,不具有普遍適用性,且評價模型欠缺對企業成長能力方面的考慮,預測具有一定滯后性。而在綜合評價法中,基于Delphi法、層次分析、模糊集合等理論的組合評價方法定性成分較多,主觀可操縱性較強;熵值法雖然可基于數據信息含量賦權,有效規避了人為操作的可能性,但單獨使用時無法對比樣本的良莠。

通過上述文獻回顧可以發現:當前有關類金融模式應用的研究多集中于零售業,缺少該模式在其他行業的探索;對于該模式下財務風險的度量更是鮮有突破性的研究,單變量判別雖簡單易行,但用于特定的商業模式和新型金融工具下財務風險可能會被扭曲。因此,本文先在確認汽車龍頭企業上汽集團符合類金融模式特征的基礎上,再對類金融模式企業的財務風險評價方法進行探討。一是檢驗單變量判別方法在評價類金融模式企業財務風險上是否有效;二是在克服傳統綜合評價方法主觀賦權不足的同時,讓樣本之間存在可比性。本文將熵權法和逼近理想解排序法(TOPSIS 法)相結合,從渠道資金周轉能力、信用依賴度、營運資金供給結構和營運資金保障能力等四個方面構建綜合評價體系,對上汽集團的財務安全度和風險變化趨勢進行分析,旨在探究類金融模式在不同行業中應用所呈現的差異特征,并構思定量的綜合評價方法彌補類金融模式企業財務風險度量方法的缺失,以期為各行業企業的資金來源決策提供參考,也能為應用類金融模式企業的風險評估和管理提供借鑒。

二、上汽集團類金融運作模式與財務特征

上汽集團系世界百強企業,近年來為響應國家碳達峰、碳中和號召也積極在新能源汽車產業發展方面做出了巨大貢獻,在國家面臨汛災、疫災等危急關頭,產業鏈迅速化身“防汛鏈”“戰疫鏈”馳援前線,樹立了良好的集團形象。

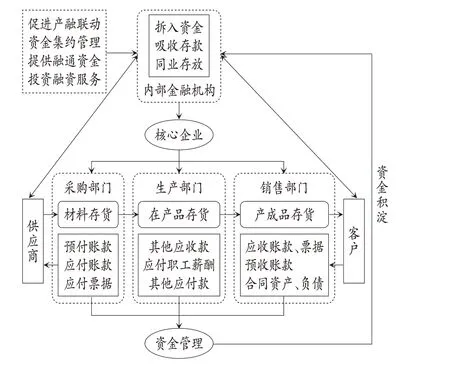

(一)上汽集團類金融運作模式

上汽集團類金融模式運作流程如圖1所示。

圖1 上汽集團類金融模式運作流程

1. 上下游資金占用。類金融模式運作最常見的手段是核心企業在采購和銷售環節通過上下游資金的占用和賬期的管理以滿足自身資金需求,通過延付(產生應付賬款、票據)和預收(產生預收賬款、合同負債)代替現金交付。這部分資金的占用不存在顯性成本,因此,產生的資金積淀越多、可使用賬期越長,對核心企業越有利。上汽集團在采購過程中產生的應付款項遠大于預付款項,但在銷售過程中多采用賒銷的方式進行,可見上汽集團類金融模式對上下游資金的占用主要來源于供應商。

2. 吸收資金。一般而言,供應鏈上下游企業通常只能從商業銀行處獲得融資機會,也就是國內較為常見的以商業銀行為主導的供應鏈金融,但上下游企業通常由于規模較小,融資難度較大。而早在20世紀末,為實現產融結合,上汽集團就斥資設立了集團內的非銀行金融機構,不僅為客戶、經銷商提供消費信貸、融資租賃等服務,還憑借集團在供應鏈中的信譽吸收同業單位大量存款,充當著商業銀行的角色,開展貸款和投融資業務。上汽集團吸收資金金額大、利息低,償付壓力小,可用于滿足自身與聯屬企業的資金需求,降低融資難度和成本,且雙方利息支出收入仍流轉于集團內,是源于國外的一種以核心企業為主導的供應鏈金融模式,這也是其類金融模式運行的獨特之處。

3. 資金用途。資金占用只是類金融模式的一種手段,其目的是利用期限內的資金積淀進行管理、再經營。也只有資金價值提升,占用款項得以償還,資金鏈才能有效循環。上汽集團屬于集零部件研發、整車制造、零售及投融資業務于一身的供應鏈企業,有別于傳統的零售業企業,其資金既要滿足日常經營、研發支出,又要對冗余資金進行集約化管理,實現供應鏈采購、生產、流通各環節的資金融通和整合擴張。

(二)上汽集團類金融模式特征分析

上汽集團類金融運作模式下各階段財務數據如表1所示。

1. 資金結構。類金融模式下,企業營運資本為正,流動負債比例高,且流動負債中零息負債率高、有息負債率低。由表1可知,上汽集團流動負債占負債比近年來保持在83%以上的較高水平。雖短期負債和應付賬款占流動負債比均呈波動上漲趨勢,但應付賬款占比和漲幅遠大于短期負債占比,說明上汽集團在短期融資策略上更傾向于使用零息應付賬款,而較少選擇成本和風險雙高的短期借款,符合類金融模式的結構特征。與傳統零售業類金融模式不同的是,上汽集團除了大量占用供應商零息資金,自身金融機構還存在大量同業存入資金,占流動負債水平保持在20%以上。該部分資金成本雖略高于應付賬款,償還壓力卻遠低于應付賬款,為上汽集團類金融模式運用的先天優勢。

此外,上汽集團可供經營周轉的營運資本(流動資產-流動負債)呈波動上漲趨勢,水平基本保持在百億之上,僅2017年為負十億,但主要是由于金融機構拆入低息資金大幅增加所致。這在一定程度上表明上汽集團的業內地位進一步提升,該部分資金增加也正是上汽集團類金融模式募集資金的主要途徑,符合類金融模式營運資本的特征。

2. 現金周轉期。現金周轉期代表著企業資金收付的間隔,能反映企業經營期內資金的流動性,也能反映核心企業對上下游資金的賬期管理政策。上汽集團近年來現金周轉期均為負值,且天數不斷縮短,截至2020 年縮減至-24.11 天,表明企業生產、銷售活動已完成,在收到賒銷款后可使用24.11 天才需償還采購環節延付的資金,賬期內企業可利用資金實現價值的提升,這也是類金融模式最核心的特征。

3. 營運凈需求。營運凈需求反映的是企業經營環節資金占用與保障數量之間的差額,該指標為負時,說明企業經營活動無需內源資金墊付即可開展,甚至還產生了資金積淀,為類金融模式的重要特征。由表1 可知,上汽集團前三年營運凈需求為正,近六年則一直為負且數值不斷增大,說明上汽集團在滿足經營資金需求之余,富余資金不斷增加,為企業的研發投入及規模擴張提供了保障。可見,以2015年為界限,上汽集團才開始呈現出顯著的類金融模式特征。

表1 上汽集團類金融運作模式各階段財務數據

綜合上述分析,本文將上汽集團近九年的資金占用模式劃分為以下三個階段:非類金融階段(2012 ~2014 年)、類金融模式初創期(2015 ~2017年)、類金融模式穩定期(2018 ~2020年)。

三、單變量判別視角下的財務風險

(一)杠桿分析法

財務杠桿是指企業由于財務成本利息的存在而給資本權益帶來的影響。財務杠桿系數(DFL)通常用于評價企業財務風險,但是企業募資方式日新月異,類金融模式下企業無息負債占比較大,顯性的固定利息較少,而財務杠桿系數度量的是存在有息負債企業的財務風險,用該方法度量類金融企業的財務風險可能會失效。上汽集團各階段財務杠桿系數如表2所示。

表2 上汽集團財務杠桿系數

由表2 可知,上汽集團財務杠桿系數幾乎一致,甚至部分年份DFL 小于1,說明企業不僅沒有利息支出,而且還有小部分金融資產產生的利息收入。這是由于集團內部金融機構貸款業務產生的利息收入導致財務費用減少所致。可見,在杠桿分析法下,上汽集團由非類金融向類金融模式轉變階段DFL沒有發生明顯變化,無法判斷企業財務風險變動情況。

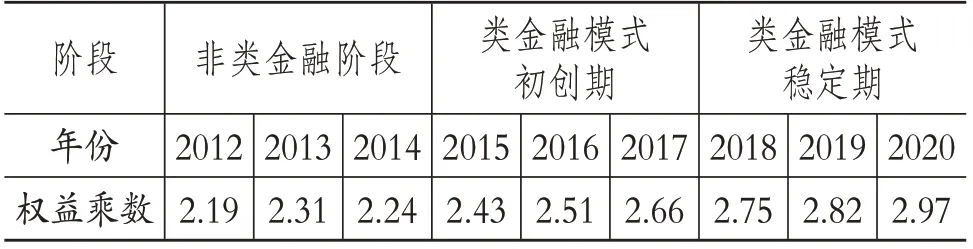

(二)權益乘數

企業負債比例越高,權益乘數越大,財務風險就越大。上汽集團各階段權益系數如表3所示。

表3 上汽集團權益乘數

由表3可知,上汽集團近年來權益乘數不斷增大,較九年前增幅達35.62%。用該指標衡量企業長期經營的財務風險,發現上汽集團財務風險不斷增加。但從上汽集團類金融運作模式的分析可知,集團自身金融機構中還存在大量吸收資金且數額不斷增大,該部分負債利息低、風險小,會使得權益乘數大幅上升,因此這樣的度量可能會高估企業的財務風險,使評價結果失真。

四、熵權TOPSIS 法在度量類金融模式企業財務風險中的應用

(一)評價指標的選取與評價體系的構建

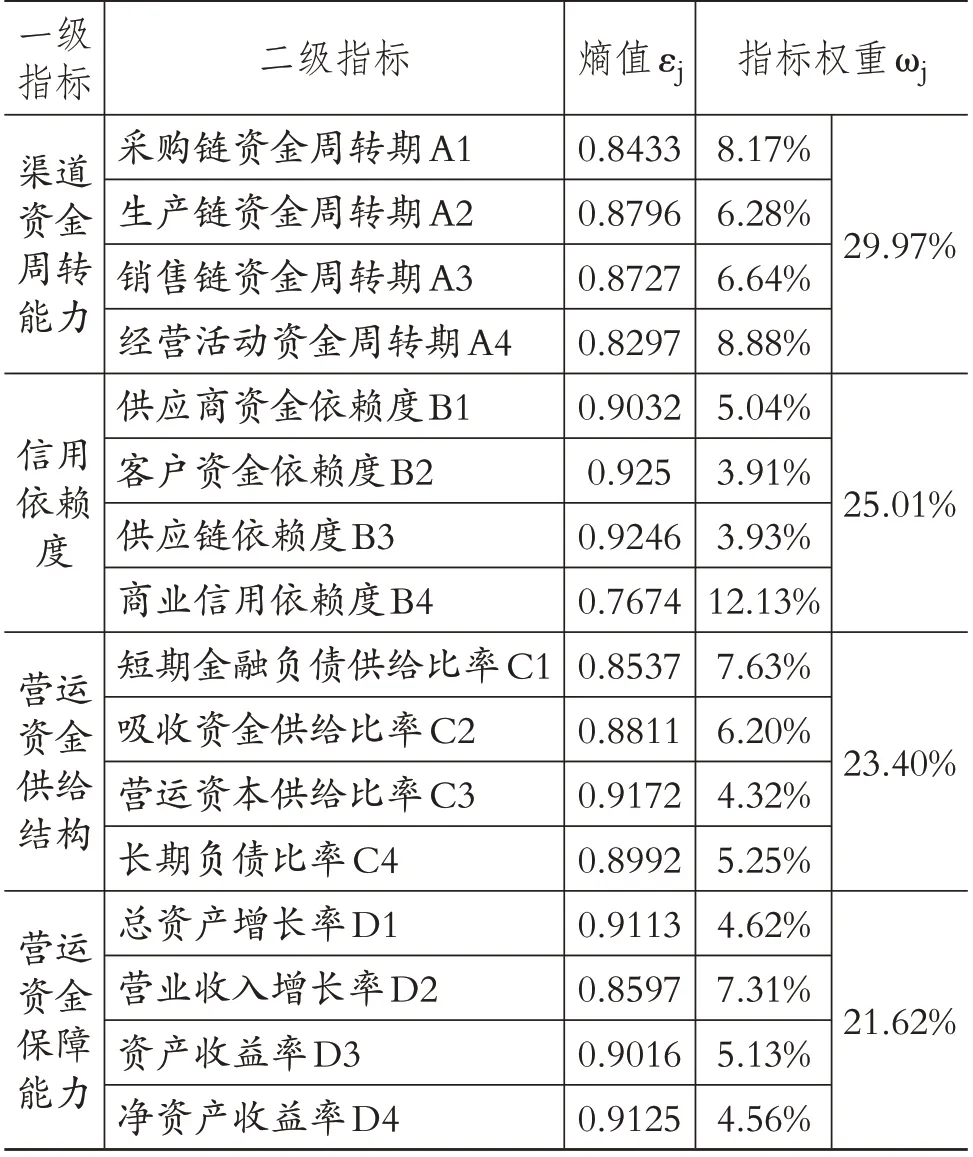

對企業財務風險做出合理評價的前提是選取評價指標。依據國內外學者相關文獻成果,結合類金融模式、供應鏈上下游關系管理及財務風險的特征,同時考慮到資金鏈是企業生存的命脈,本文將基于供應鏈營運資金管理的視角,從渠道資金周轉能力、信用依賴度、營運資金供給結構及營運資金保障能力四個方面選取16個指標(見表4),運用熵權TOPSIS 法對類金融企業上汽集團的財務風險做出分析。具體選取依據如下:

表4 財務風險評價體系

1. 渠道資金周轉能力。企業資金鏈能夠保持穩定,不是依靠“拆東墻補西墻”,而是對資金的有效運用,使資金價值得到提升。在傳統視角下,通常使用應收賬款、存貨以及應付賬款三者周轉期的長短來衡量企業資金營運能力的強弱。這種觀點在實務中存在諸多矛盾,如應收賬款周轉期越短說明企業收款能力越強,但應收賬款周轉期往往反映了企業的信用政策,若信用期過短又會反作用于企業產品銷售流通;再如應付賬款周轉期短表明企業償付速度快、還款壓力小,但應付賬款周轉期越長往往說明企業業內地位越高、議價能力越強。因此,這些傳統指標難以界定屬于正向抑或負向指標,據此得出的結果客觀性有待商榷。為此,本文借鑒王竹泉等[18]的思路,按渠道將資金劃分為采購鏈資金、生產鏈資金、銷售鏈資金與經營活動資金,得出四項負向周轉期指標,以代替傳統營運能力周轉期指標。

2. 信用依賴度。通過占用他人資金進行生產經營,可降低企業自身成本。但占用資金集中度過高或賬期過長則會損害對方的利益,若經營不善或遭利益相關者擠兌,企業資金鏈則會面臨斷裂的風險。因此,本文將四項信用依賴度指標納入評價體系,若企業對商業信用提供的資金依賴度越高,表明其所面臨的財務風險越大。

3. 營運資金供給結構。營運資金根據來源劃分時,內源資金風險要小于外源資金;根據期限劃分時,長期資金風險要小于短期資金。本文不僅考慮了相對低風險的長期負債供給比例,還考慮了用于滿足短期營運需求的短期金融負債、吸收資金及營運資本的占比,可根據資金供給比例結構的合理性判斷企業風險變動情況。

4. 營運資金保障能力。企業面臨的財務風險度量,除了需考慮資金的來源渠道,還需考慮企業實際的經營成果和發展能力對資金需求的支撐力度。盈利是企業經營的最終目的,也是持續經營的保障,若企業資產無法盈利、增長乏力,占用資金則難以償還,所面臨的財務風險也會越大。可見,企業資金鏈良性循環也需要成長性和盈利性來保障。

(二)樣本選取

本文選取汽車龍頭企業上汽集團作為案例分析對象,先分析了類金融模式在上汽集團的應用,再利用表4構建的評價體系選取企業2012 ~2020年的財務樣本(見表5)進行財務風險剖析。

表5 樣本公司原始數據

(三)熵權賦值與逼近理想解排序(熵權TOPSIS法)

熵值法是基于客觀數據的信息含量對各項指標賦予權重的一種方法,可大大減少人為賦權的可操縱性,但無法反映指標數據的良莠;而TOPSIS 法則是通過比較待評估對象的各項指標與理想值之間的貼近度,進而對待評估對象進行優劣排序的一種綜合評價方法,但傳統的TOPSIS 法在多指標決策中有關權重的確認仍存在一定的主觀性。因此將熵值法和TOPSIS 法相結合,相較于傳統的綜合評價方法最大限度規避人為因素,提高評估結果的客觀性,且通過熵值的賦權能篩選出重要指標并量化風險。本文將熵權TOPSIS 法應用于上述所構建的風險評價體系中,得出了上汽集團近九年來財務安全度及風險變化情況,其熵權賦值和財務風險評價結果分別如表6、表7所示。其應用步驟如下:

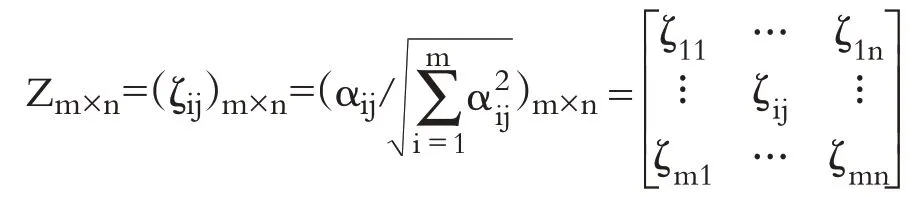

1. 建立原始矩陣Am×n。其中m 為待估量財務風險的樣本,n為估量財務風險的指標。

2. 數據規范化處理。為了使量綱和量綱單位不同的指標存在可比性,需要對指標進行標準化處理,可得矩陣Bm×n。

3. 求第j 項指標在第i 個待估量樣本中的貢獻率(比重),得到矩陣△m×n。

4. 求第j項指標信息熵εj。

5. 確認權重。信息熵越大,代表指標所含信息效用越低,應賦予較低的權重,其權重計算結果如表6所示。

表6 上汽集團財務風險評價體系指標權重

熵是一個衡量系統混亂程度的概念,熵值越大,代表混亂程度越高,效用值就越低,賦予的權重就越小。本文權重的大小則反映該指標對財務風險影響的強弱、對風險管理的重要性程度,也即企業風控中應加強管理的方向所在。根據表6的計算結果可知,評價體系中一級指標重要性程度如下:渠道資金周轉能力(A)>信用依賴度(B)>營運資金供給結構(C)>營運資金保障能力(D)。

二級指標權重名列前八的依次為:商業信用依賴度(B4)、經營活動資金周轉率(A4)、采購鏈資金周轉期(A1)、短期金融負債供給比率(C1)、營業收入增長率(D2)、銷售鏈資金周轉期(A3)、生產鏈資金周轉期(A2)、拆入資金供給比率(C2)。在八個權重較高的二級指標中,四個營運資金周轉能力的指標都囊括其中,結合一級指標權重可知,風控管理的關鍵應是渠道資金周轉能力。

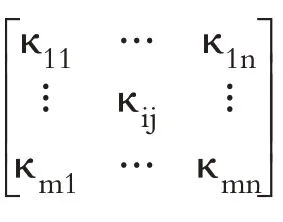

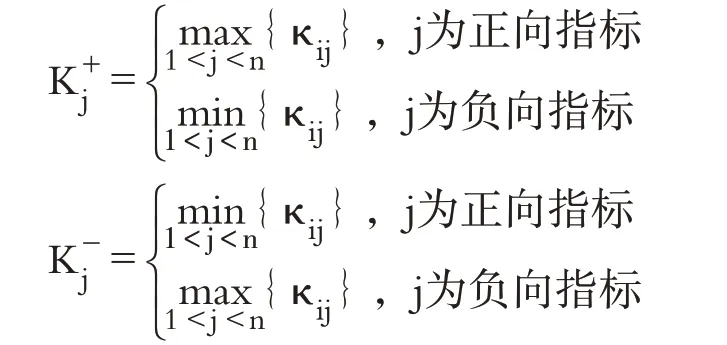

7. 構建加權規范化決策矩陣。利用熵權法下確認的權重(表6)與規范化矩陣Zm×n構建加權規范化決策矩陣Km×n:

9. 計算待估量樣本各指標數據與正負理想值的歐式距離。這樣便于對待估量樣本進行優劣排序。

10. 計算待估量樣本與正負理想解的相對貼近度Ci。

相對貼近度Ci是待估量樣本的綜合評價值。本文在對數據進行標準化處理時,為消除量綱影響均已正向化指標,故得出評價結果Ci也為正向指標,Ci越大,說明待估量樣本各指標與指標正理想值越接近,安全度越高,財務風險就越小,反之,財務風險則越大。本文類金融企業上汽集團近年來各階段的財務安全度與財務風險變動情況如表7所示。

表7 熵權TOPSIS法下上汽集團2012 ~2020年財務風險評價結果

(四)財務風險成因分析

通過上述的數據分析可知,上汽集團財務風險隨著類金融模式的成熟也有所上升。但通過圖2的財務安全度變化趨勢可知,其風險增加幅度不大,且近年來略有緩解。而財務風險增加是否由類金融模式的運用引起,本文將結合表5、表6從財務風險評價體系中四個方面進行具體成因分析。

圖2 財務安全度變化趨勢

1. 渠道資金周轉能力。通過表6指標權重的分析結果可知,渠道資金周轉能力是影響財務風險最主要原因(權重為29.97%)。結合表5各指標數據發現,上汽集團采購、生產及經營活動的資金周轉時間大大縮短,對企業風險有分散效應,而銷售渠道的資金周轉期大幅延長,說明渠道資金周轉能力中對財務風險產生的負面影響主要源于銷售環節。

2. 信用依賴度。信用依賴度是影響財務風險的第二大因素(權重為25.01%),其中主要由供應商資金依賴度(B1)和商業信用依賴度(B4)引起。供應商資金依賴度能反映企業采購環節中占用供應商資金進行經營的情況,若賒欠金額過大,依賴程度過高,不僅會損害供應商的利益,中上游的資金問題也會傳導至供應鏈下游。從表5 可知,近年來上汽集團供應商資金依賴度呈波動上漲之勢,且增幅較大,從2012 年的9.42 增長至2020 年的22.81,說明采購環節中上汽集團對供應商的議價能力較強。而客戶依賴度(B2)為所有指標中對財務風險影響程度最小的指標,且增減幅度較小,說明銷售環節中對客戶的議價能力較弱,也側面反映出汽車行業競爭較為激烈,上汽集團未形成絕對性的競爭優勢,可能為了商品流通速度需要適當犧牲收款期。綜上可知,上汽集團在供應鏈中的資金風險主要集中在供應商而非客戶身上,這與汽車制造業的現實相符,也印證了研究結論的合理性。

而商業信用依賴度為所有二級指標中重要性程度最高的指標,該指標囊括了除供應商和客戶以外其他主體對企業提供商業信用的情況,若該指標為負,說明企業主要依靠“他人資金”滿足經營需求。近年來,上汽集團供應鏈依賴度一直穩定在0.4 左右,但商業信用依賴度卻不斷增大,說明信用依賴度引發的風險增加主要源于除供應商和客戶以外的主體。而能讓商業信用依賴度迅速變化的巨額資金增加,主要是上汽集團金融機構吸收同業資金與存款逐年增加所致。該部分資金使用成本較小,是上汽集團相較于傳統零售業類金融模式的核心優勢,而真正的風險來源于金額數量之龐大,若企業存在重大危機或相關謠傳導致企業信用坍塌,“現金池”則會面臨儲戶恐慌性擠兌的風險。

3. 營運資金供給結構。營運資金供給結構中對財務風險影響最大的是短期金融性負債供給比率(C1),從樣本的風險排序與原始數據對比來看,短期金融負債供給比率與財務風險水平幾乎同趨勢變動,雖短期金融負債供給比率2020 年維持著2012年的水平,但相較于最優水平還是有所上升。在類金融模式初創期吸收資金供給比率(C2)的上升緩解了風險的增加,而類金融模式穩定期減少拆入資金的供給導致風險進一步增加,說明上汽集團類金融模式的運用并不是導致財務風險增加的根本原因,反而在初創期對風險的下降產生了一定貢獻。而營運資本供給比率(C3)的減少和長期負債比率(C4)的增加對財務風險水平增加造成一定影響,但是權重較小,并不是導致上汽集團財務風險增加的主要原因。

4. 營運資金保障能力。在類金融模式初創期,雖然營業收入增長率與總資產增長率緩解了財務風險水平的上升,但是營運資金保障能力四項指標在類金融模式穩定期增速都有所放緩,說明對企業資金有保障作用的盈利能力下降是導致類金融模式穩定期企業財務風險進一步增加的原因,企業盈利能力下降也恰恰印證了上述有關銷售渠道資金周轉能力存在問題的分析。而2016 年和2018 年史上兩次大規模的汽車召回計劃以及近年來投訴量居高不下的問題,曾將上汽集團推上風口浪尖:一方面,上汽集團大量資金被數百萬輛缺陷成品占用,存貨周轉乏力;另一方面,企業信譽受損也會對預期業績產生負面影響。

上汽集團近年來總資產增長率均為正,尤其是在類金融模式初創期,增長率均超過15%,但資產收益率(D3)卻是連年下降,截至2020 年已跌至3%。這可能與上汽集團在新能源汽車業務、智能化等領域的研發投資以及戰略合資有關。近年來,上汽集團以“移動智能新終端”為紐帶,加大了有關電池、電機等具有前瞻性技術的研發投入,斥資建立智能、柔性、數字化的新能源汽車工廠,并與寧德時代、阿里巴巴、中國移動、華為、中鐵等企業跨界融合,從電池的供應、智能化產品的生產、產品運輸的物流網絡整合進了行戰略布局。短期來看,汽車行業屬于重工業,獲利周期可能較零售業要長,有關新能源領域的投資也難以即時兌現。但若資產規模的增長長期無法獲益,則說明項目決策失誤,且會動搖投資者的信心,若投資者拒絕再投資,企業主要的資金來源渠道受限,使得企業在財務和經營方面都會面臨極大挑戰。

五、結論與啟示

(一)結論

通過對類金融模式企業的財務風險采用單變量判別與基于熵權TOPSIS 法的綜合評價兩種方法進行對比可以發現,單變量判別中的杠桿分析法無法判斷類金融模式企業財務風險變動情況,而權益乘數法則是嚴重高估了案例對象的財務風險水平,兩種單變量判別均無法揭示風險的來源。將熵權TOPSIS 法應用到本文所構建的評價體系中,不僅可以定量地描述上汽集團財務風險變化的趨勢,而且能利用權重揭示導致財務風險變化的因素,也便于管理者從關鍵因素中對企業風險進行控制。

(二)啟示

通過上述分析,本文發現上汽集團類金融模式的應用在內部金融服務等方面具備一些傳統零售業無法媲美的優勢,但結果也顯示企業在經營中可能還存在一些隱患,啟示如下:

1. 渠道周轉能力的提升應從擴大產能向滿足客戶需求為導向轉變。新能源汽車工廠的投產為上汽集團提供了源源不斷的產能,但生產周期的加速卻伴隨著銷售環節的平銷期,產能提升反而成了庫存增加和資金大量被占用的“幫兇”,也是財務風險增加的直接原因。而消費者需求層次的變化刺激了個性化時代的發展,消費模式也逐漸從以往的被動接受推送向主動進行定制轉變。因此,生產環節可以逐漸以柔性供應鏈代替產能提升,銷售環節實現“以產定銷”向“以銷定產”轉變,形成“低庫存+逆向現金流”模式,將生產活動延遲至訂單生成時開展,預收需求端款項將先于應付供給端款項,從而加快供應鏈各環節資金的周轉,降低庫存呆滯帶來的風險。同時差異化產品還能提升消費者滿意度和企業競爭優勢,避免慘烈的價格戰使企業利潤縮水。此外,聲譽問題關乎企業生死存亡,應注重客戶投訴的效用,除盡快攻克發動機、變速箱等核心技術的難題外,還可從投訴中捕獲生產工藝的需求信息,在產品形成期的前端迅速響應。

2. 信用的依賴向流程的優化轉變。上汽集團近年來供應商資金依賴度不斷增加,但在供應鏈中供應商常處于弱勢方,資金實力遠不如核心企業,尤其是疫情期間,若加大供給端資金占用會觸犯其利益,不利于合作關系的穩定。而核心企業與供應商之間的交易并非零和博弈,對供應商關系管理應秉持雙贏的原則,可通過加強需求端偏好信息的共享來提高供給端的參與程度,如將庫存管理等非核心業務外包供應商處理,從倉儲管理、工藝設計、物流配送等方面整合重復作業。一方面,可更快地響應消費者的偏好,減少需求信息被扭曲帶來“牛鞭效應”的風險;另一方面,也能減少采購環節對供應商資金的侵蝕,實現“資金的占用”向“流程的優化”轉型。

3. 加強類金融模式運用的同時嚴防風險滋生。上汽集團金融機構憑借業內信譽吸收了大量冗余資金,形成了供應鏈中的“流動現金集中池”。這也是類金融模式資金運用的主要來源,該部分資金使用風險較低,一定程度上緩解了風險增加的困境,但金額較大且需償還,若留存比例較低,密集的負面輿論可能會造成恐慌,導致“羊群效應”式的擠兌。尤其在當下全球經濟形勢不明朗、政治局勢不穩定及疫情反復不間斷的背景下,債權人可能也會為了應對盈虧未定等不確定性帶來的風險波動,提高現金持有量。因此,企業一方面應加強供應鏈信息共享網絡的構建,及時了解供應鏈成員的資金需求,提供融通資金,發揮內部金融機構的作用;另一方面,可留存一定比例的現金以應對債權人因恐慌或者信譽受損時的擠兌行為,避免經營方面的風險被放大。

4. 增加投資的同時加強項目監測。上汽集團資產獲利水平逐年下降,一方面是由于企業業績下滑所致,另一方面則反映了企業資產利用效率不高,或是更新換代導致設備閑置、決策失誤導致項目流產。可見,企業應強化設備采購環節、項目投資環節的管理:對于閑置資產,可通過內部調劑、更新改造、對外投資等方式盤活,減少不必要的維護保養費用,提高使用效率;對于項目投資,應以形成資源共享、運轉協作的閉環供應鏈為目標,針對項目經理建立責任追究制度,讓風險可視化,防止孤島式投資,構建共創共贏的智能汽車“大生態”。

5. 類金融模式的應用及其財務風險的評價。通過上述研究可知,類金融模式的運用并非企業財務風險敞口形成的根源,相反,適當應用正是填補資金缺口、緩解風險增長困境的樞紐。而風險真正源于企業對渠道資金與供應鏈各端關系的管理不到位,因此,類金融模式運用的重心應從資金鏈前端的大規模占用轉向中端的高效率運用,對供應商關系的管理也應從強勢主導向博弈合作轉變。同時,在應用類金融模式的過程中,為避免三角債的形成,切忌將大量短期占用資金投放于長期項目,使投資與融資策略在期限上產生背離。

此外,在財務風險的評價上,由于類金融的資金運作模式存在特殊性,傳統的定性法和單變量分析法易扭曲企業的財務風險,不利于管理層做出客觀的風險管理判斷。短期來看,會使類金融模式企業的商業信用受到威脅,有礙成長期企業突破資金和擴張瓶頸;從長遠來看,也會抑制該模式在其他行業的發展與應用,降低資金的配置效率。因此,類金融模式企業的財務風險評估也不應局限于管理層的主觀判斷和單變量指標的簡單套用,需從財務風險的成因考慮,結合行業特征構建綜合評價體系。將該評價體系用于企業內部時,也可在熵權TOPSIS法的基礎上結合自身發展的關鍵因素融入AHP法進行組合賦權,以滿足自身風險管理需要。