書畫同源的概念辨析與其當代意義

文_ 張鼎

書畫同源中的“源”是指來源和根源。從哲學的角度來看,任何事物都是從無到有、同根同源的。從書法和繪畫的角度對書畫同源進行分析時,兩者的源頭也是相同的。書和畫是文字造字法中象形造字的來源。而早期的書法象形特質是文字造字法中象形造字的來源,該特質和早期的圖畫象形具有異曲同工之妙。但是從造型語言的角度看書法和繪畫,二者具有兩種完全不同的結構法則。現代社會,人們在書畫同源的概念辨析中,認為繪畫屬于裝飾意味的系統,而文字則滿足實用的需求。

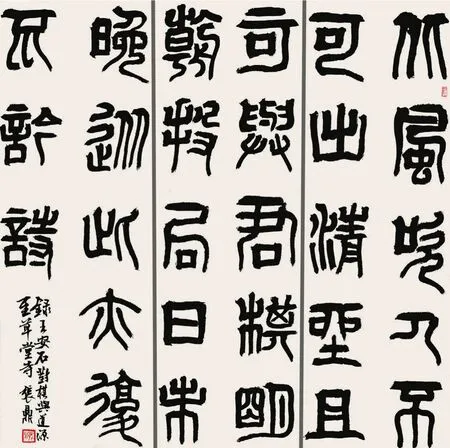

1.張鼎 王安石《對棋與道源至草堂寺》33cm×33cm2022

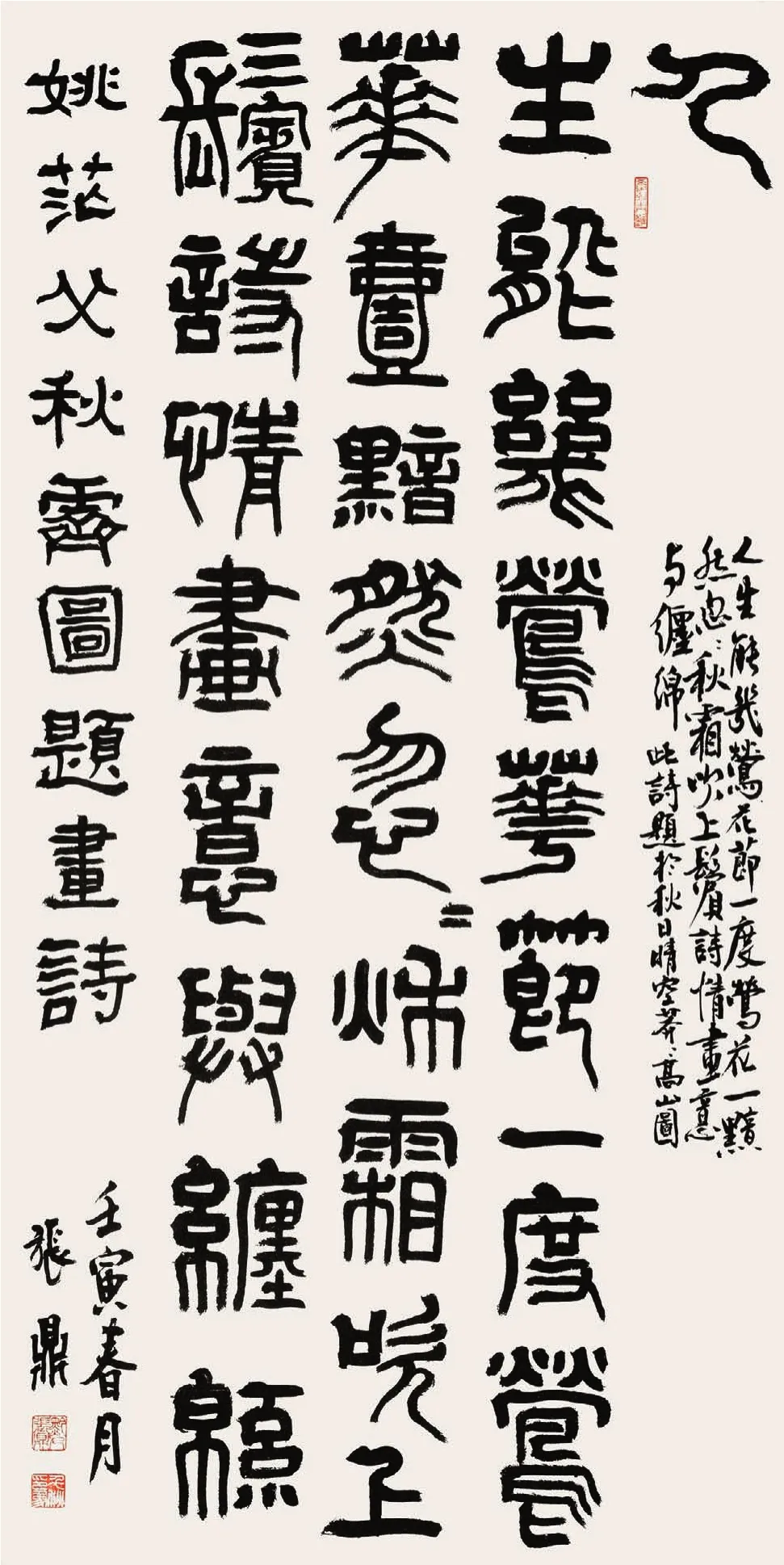

2.張鼎 姚茫父《秋霽圖》題畫詩138cm×69cm2022

3.張鼎 韋莊《金陵圖》138cm×69cm2022

書畫同源理論的出現,最早可以追溯到東漢時期。東漢靈帝時期鴻都門學的建立,使識字教育和書法教育實現了緊密結合,這也是我國最早的藝術教育機構。在東漢時期,書法和繪畫分開后,共同成為我國傳統藝術的代表。從書畫的表現方式和藝術語言角度進行分析,從東漢時期到魏晉南北朝時期,繪畫技術依舊和書法技術相互獨立,比較有名的書畫作品是顧愷之的《洛神賦圖》和王羲之的《蘭亭序》。《洛神賦圖》和《蘭亭序》各自具備高古游絲描的特點,但并沒有點畫技法上的關聯性。到了元代,詩、書、畫作為“三絕”融合在一起,促使文人畫逐漸走向成熟。受到明代畫論的影響,明代人認為畫屬于六書之一,并由象形文字發展而來。這種理論與三國時期曹植的“蓋畫者,鳥書之流也”一脈相承。到了近代,很多人并不贊成書畫同源的觀點。他們提出了另外一種富有創新性的中國繪畫理論,也是在另外一個角度上對書畫同源的認可與評價。

4.張鼎 《緱光姬墓志》題跋68cm×68cm2022

在對我國傳統書法、繪畫藝術作品的觀察中,我們可以發現書法與繪畫之間有著緊密的聯系。對我國古代書法、繪畫藝術的審美認知、審美評價以及審美實踐,都需要從書畫同源這一文化共生現象出發。如果在書畫同源問題中只執著于對形式美的探討,那么就需要肯定書法用筆對傳統繪畫在新時代發展中造成的局限性影響,而書法用筆的要求也會限制繪畫的表現性。當忽視書法用筆在我國繪畫中的作用時,中國繪畫將會和西方繪畫毫無差別。這也是在當今社會背景下,依舊需要梳理書畫同源概念的主要原因。

5.張鼎 云霧翠山68cm×68cm2020

6.張鼎 群峰幻出奇138cm×68cm2021

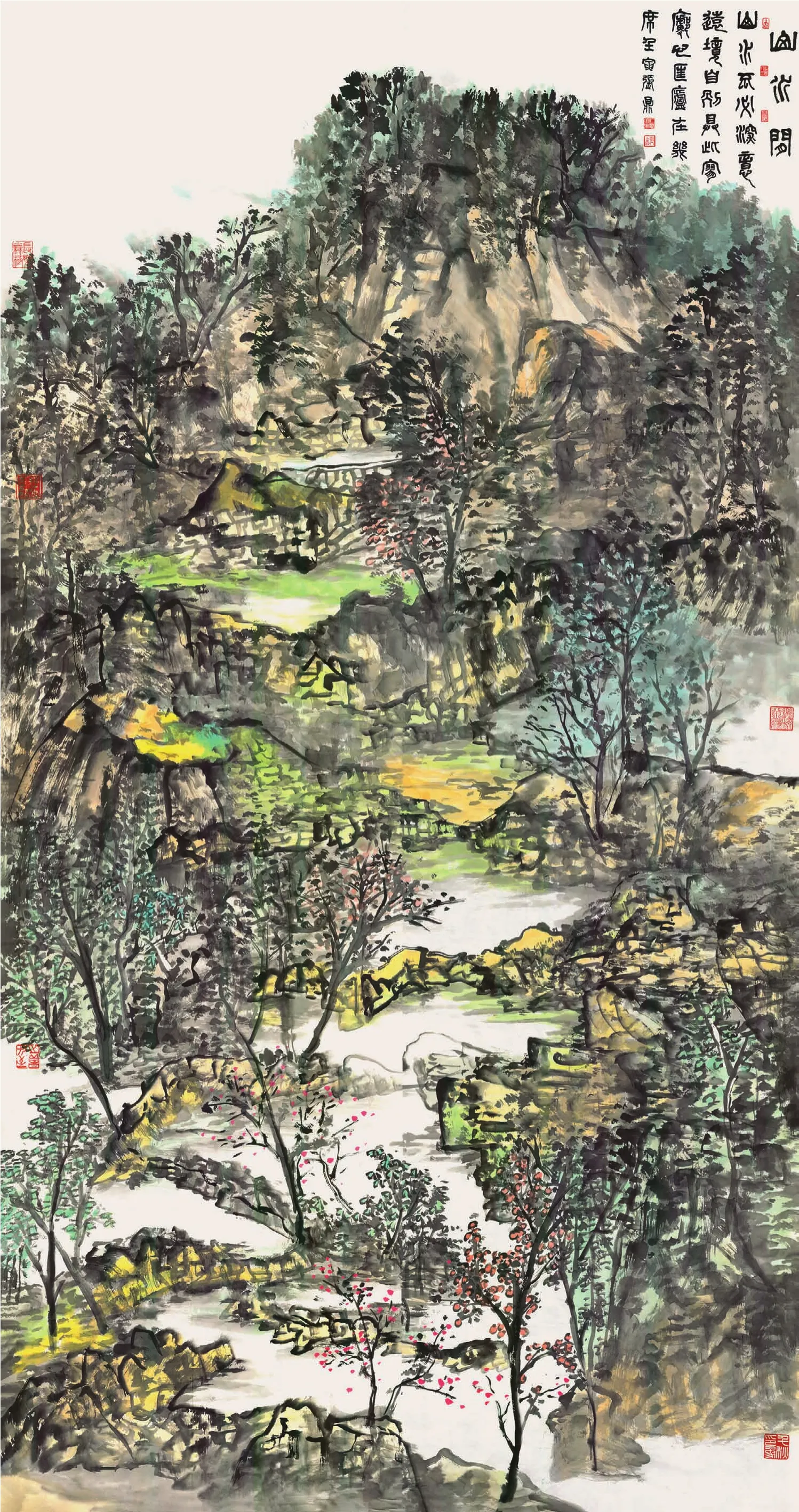

7.張鼎 山水閑180cm×97cm2022

由此可見,書畫同源的概念辨析會隨著時代的發展而不斷變化,并在當代生成全新的意義。無論是否認同書畫同源理論,我們都應該勤奮刻苦地練習,才能不斷發揚我國的文化藝術。