中國數字經濟碳排放:總量測算與趨勢展望

渠慎寧,史丹,楊丹輝

(中國社會科學院工業經濟研究所,北京 100006)

近年來,世界各國大力發展數字經濟,數字化轉型進程加快,數字經濟為全球經濟增長注入了新動能。隨著數字經濟規模不斷擴大,這一領域產生的環境影響特別是碳排放開始引起各界關注。作為新興技術,數字技術被賦予了更高的綠色“期待”,人們甚至普遍會認為數字產品和服務在產出過程中,相比傳統制造業理應更加低碳。值得注意的是,數字技術在助力經濟社會低碳轉型和綠色發展的同時,數字經濟逐漸成為碳排放的主要來源之一,對推進“雙碳”目標具有“雙刃劍”作用,這對數字經濟自身降耗減碳提出了更高的要求。然而,目前國內外對中國數字經濟碳排放總量及變化趨勢缺少全面系統的測算分析,直接影響相關領域減排路徑的識別和政策工具投放。文章建立開放式框架,計算數字基礎設施建設及數字軟硬件產品生產中的排放總量、強度和結構,為推動數字經濟實現“雙碳”目標提供依據。

1 文獻回顧與評述

數字經濟碳排放既包括數字產品或設備在生產過程中產生的碳排放,也涉及在使用或運營階段產生的碳排放。從目前所掌握的文獻來看,國內外尚未有學者測算過中國數字經濟的碳排放。國內現有研究主要從數字經濟驅動低碳產業發展、數字技術如何推動傳統產業轉型的角度來討論數字經濟對“雙碳”目標的影響[1-2]。國外相關研究則聚焦于數字經濟的電能消耗,而對其自身的碳排放情況較少涉及[3-4]。在少數分析數字經濟碳排放文獻中,Andrae等[5]估計了包括部分數字產品、通信網絡和數據中心在內的數字經濟的碳排放。需要強調的是,在Andrae等[5]的計算對象中,數字產品范圍較窄,對數字產品能耗和使用周期的參數校準缺乏事實依據,導致估算出的碳排放不夠準確。Belkhir等[6]對Andrae等[5]的方法進行了改進,運用了基于產品能耗調查報告的參數校準法,計算結果較此前的研究更為精確,但這一成果的問題在于涵蓋的數字產品偏少,僅有臺式電腦、筆記本電腦、顯示器、智能手機、平板電腦等少數產品,其估算出的數字經濟碳排放結果明顯偏低。Malmodin等[7]進一步擴大了數字經濟碳排放的測算范圍,納入了更多數字產品,較好地解決了測算結果失實的問題。然而,Malmodin等[7]采用的數據主要取自工業企業和收費咨詢公司。由于后續研究很難獲得此類非公開數據,在很大程度上影響了計算方法的可重復性和可擴展性。

在吸收、改進現有相關研究成果的基礎上,文章嘗試對中國數字經濟碳排放做出系統測算。根據國家統計局發布的《數字經濟及其核心產業統計分類(2021)》,建立相對完整的數字經濟碳排放測算框架,使用公開的統計數據,采用基于公司報告或相關文獻的參數校準法,將碳排放的測算范圍覆蓋數據可獲得的數字經濟細分領域。需要指出的是,由于中國乃至全球數字經濟仍在快速發展過程中,尚未步入成熟階段,現行數字經濟相關產業分類及主要產品還處在變動之中,新型數字產品和服務不斷涌現,決定了數字經濟的碳排放有較大的不確定性。因此,文章力求為研究中國數字經濟碳排放搭建起一個開放式、可擴展、可復制的測算框架,對當前中國數字經濟碳排放的來源、強度及結構變化進行系統解讀,預判未來趨勢,為今后更好地開展數字經濟碳減排提供思路和方向。文章的第二部分設計中國數字經濟碳排放的測算方法,第三部分為數據處理與參數校準,第四部分測算中國數字經濟碳排放總量、結構和強度,分析測算結果,最后部分為結論與政策建議。

2 測算方法

2.1 中國數字經濟碳排放來源分類

根據國家統計局發布的《數字經濟及其核心產業統計分類(2021)》,中國數字經濟的產業范圍包括01數字產品制造業、02數字產品服務業、03數字技術應用業、04數字要素驅動業、05數字化效率提升業五個大類。由于數字經濟的碳排放主要通過終端產品或硬件耗能產生,因此需要將產業范圍歸類到產品范圍。進一步梳理五大產業分類,將數字經濟涉及到的終端產品或硬件歸為兩大類:一類是數字產品,包括計算機設備、通信設備、數字媒體設備、智能設備、其他數字產品等;另一類是新型基礎設施,主要涉及網絡基礎設施、新技術基礎設施、算力基礎設施等。受制于上述分類項的產銷量及能耗數據的可獲得性,難以對全部統計分類進行測算。對于數字產品,文章選取計算機設備類下的臺式電腦、筆記本電腦、顯示器、平板電腦,通訊設備類下的路由器、智能手機,數字媒體設備類下的電視機、家庭音響、照相機、攝像機,智能設備類下的工業機器人、可穿戴設備等,覆蓋了主要數字硬件產品的種類。對于新型基礎設施,則計算數據中心和通信網絡兩類(表1)。這些細分領域基本上能夠對應當下中國數字經濟的主要碳排放來源。

表1 數字經濟范圍下的碳排放來源

2.2 測算方法

數字經濟領域的碳排放測算方法主要分為自下而上法(Bottom-up)與自上而下法(Top-down)。自下而上法一般基于生命周期分析,通過實驗測試或者分析產品能耗報告獲取與數字經濟相關的能耗參數,分別測算個體產生的碳排放,進而加總可得總量數據。自上而下法則基于宏觀統計數據或投入產出表,直接從宏觀或行業層面來估算出數字經濟碳排放。現有研究通常將自下而上法與自上而下法相結合,以得出更為全面可信的結果。文章也遵循這一路徑,對可獲得能耗參數的數字產品,采用自下而上法,而對難以獲得能耗參數的新型基礎設施部分借助了自上而下法。

2.2.1 數字產品碳排放測算方法

對于數字產品,在運用自下而上法時,為了更加全面、準確地測算碳排放,文章將其分為生產階段與使用階段兩部分處理。數字產品生命周期內的年均碳足跡(Lifecycle Annual Footprint,LAF)為產品生產階段產生的碳排放與使用周期內的年均碳排放之和,即LAF=PE/UL+UPE。其中:PE為生產階段產生的碳排放,UL為使用周期,UPE為使用階段的年均碳排放。具體測算分為五步:第一步,測算數字產品每年在生產過程中所得碳排放;第二步,估計數字產品的使用周期,包括特定產品在被廢棄前的任何二次使用;第三步,估算處于使用階段的數字產品存量;第四步,測算數字產品在使用階段平均每年產生的碳排放;最后,對數字產品在生產階段和使用階段的碳排放量進行加總。

(1)生產階段碳排放。根據生命周期分析,數字產品在生產階段的能耗涵蓋了從原材料加工、產品制造到運輸配送這一完整過程。通常情況下,運用生命周期法要依賴考察路徑,而對原材料加工、產品制造過程不同階段的分割或不同角度的考察會收集到不同數據,導致測算結果很可能出現差異。對此,文章的解決方法是通過整理現有文獻,梳理出不同文獻估計出的數字產品能源消耗參數,并采用這些參數的均值作為測算參數。在獲得測算參數后,假定數字產品消耗的電能均由化石能源產生,進一步使用電能與碳排放換算系數,即可得出生產階段的碳排放。

(2)使用周期。數字產品使用周期的度量在已有文獻中涉及較少,這也是研究中的一個難點。目前,較常用的使用周期測算方法包括消費者調查、廢棄物周期監管及購買周期監管等,但這些方法無法區分出數字產品是處于實際使用還是被動存放之中,致使估計結果差異較大。也有一些學者采用范圍估測法,設定數字產品被使用時間最長或最短的情景,從而估測出其使用周期的范圍[5]。然而,這種思路在不同情景下的使用周期數值相差較大,往往與現實情況不符。Belkhir等[6]設計了平均使用周期(Average Useful Life)推算法,通過梳理給定數字產品被記錄的全球組裝日期與貨運日期,并利用極大似然法測算使用周期。該方法的優點在于可以依靠統一的全球數據而非各地不同的調查或監管方法,測算結果具備普遍性和代表性,缺點則是該方法要求數字產品的組裝和貨運等節點的數據可靠準確,而這其實是一個較難滿足的條件。針對以上方法的優缺點,文章的解決辦法是綜合整理現有文獻中的使用周期參數,計算得出參數均值,以此作為參數校準結果,以期避免不同文獻或不同方法之間的較大偏差。

(3)使用階段數字產品存量。為了測算中國數字產品在整個使用周期中產生的碳排放,需要先估計每年在中國被使用的數字產品存量。對于使用周期為n年的數字產品,其在第i年的存量計算公式為:Bi=B0+Ci+其中:B0為基期數字產品存量,Ci為i年該數字產品的銷量。對于基期數字產品存量B0,由于缺乏相應原始數據,且隨著時間推移,B0對后續年份數據的影響會越來越小。因此,這里將其設置為0,以此推算出歷年中國數字產品的存量數據。

(4)使用階段碳排放。與生產階段類似,使用階段的碳排放測算也會受各種因素影響而出現偏差。對此,同樣通過文獻梳理出數字產品在使用過程中的能源消耗參數,并給出均值。然后,采用電能與碳排放換算系數得出使用階段的碳排放。

2.2.2 新型基礎設施碳排放測算方法

目前,關于中國數據中心、通信網絡等新型基礎設施的建設數量以及相關能耗參數等重要數據較為缺乏。作為新型基礎設施,數據中心和通信網絡的能源消耗特征與數字產品存在明顯差異,很難像數字產品一樣標準化,生產階段的能耗難以測度,再考慮到其較長的使用年限,因此,文章忽略了數據中心和通信網絡在生產階段產生的碳排放。對于使用階段的能耗,雖然國內一些數據中心對外發布了PUE(Power Usage Efficiency)數據,但此類數據不夠全面系統,且其透明度和可追溯性不足,不足以支撐學術研究。應該看到,新型基礎設施的碳排放不同于數字產品,無法直接估算。對新型基礎設施碳排放的估算,文章采取自上而下法,借鑒對全球數據中心和通信網絡能耗情況的現有研究成果,估算出中國數據中心和通信網絡市場占全球的比重,并將其近似看作中國數據中心和通信網絡碳排放占全球比重的指標。在具體測算時,中國數據中心占全球規模的比重由歷年中國數據中心市場規模與全球數據中心市場規模之比測算得出,中國通信網絡占全球規模的比重取自歷年中國移動電話用戶數與全球移動電話用戶數之比。得到歷年碳排放占比后,即可通過乘以全球數據中心和通信網絡碳排放總量,分別計算中國數據中心和通信網絡的碳排放量。

3 數據處理與參數校準

3.1 數據處理

對于中國數字經濟碳排放來源的相關數據,按照數字產品和新型基礎設施進行分類處理。其中,臺式電腦、筆記本電腦、顯示器、平板電腦、路由器、電視機、家庭音響、照相機、攝像機的年銷量數據來源于歷年的《中國電子信息產業統計年鑒》,智能手機的年銷量數據來自工業和信息化部,中國工業機器人的年保有量數據來自國際機器人聯合會,可穿戴設備的年銷量數據來自IDC。新型基礎設施方面,歷年中國數據中心市場規模與全球數據中心市場數據來源于Wind,中國移動電話用戶數來源于工業和信息化部,全球移動電話用戶數來源于世界銀行。受可獲得的數據所限,文章選取的臺式電腦、筆記本電腦、顯示器、路由器、電視機、家庭音響、照相機、攝像機、工業機器人時間序列數據年限為2008—2018年,平板電腦、智能手機與可穿戴設備由于出現時間相對較晚,可獲得的時間序列數據年限分別為2012—2018年、2011—2018年和2013—2018年。

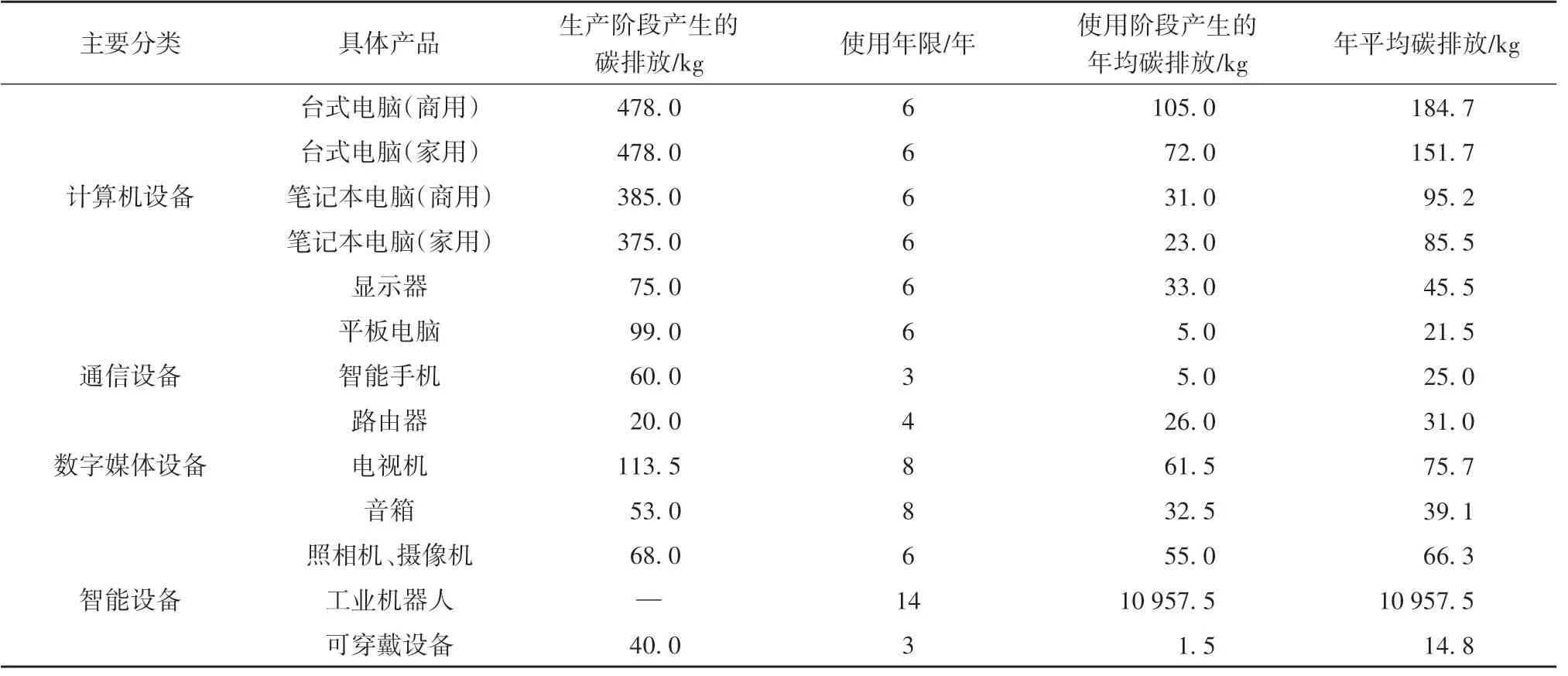

3.2 碳足跡參數校準

根據第二部分的測算方法,還需要校準一些碳足跡核心參數,如生產階段能耗參數、使用周期時長與使用階段能耗參數等。在此,對臺式電腦、筆記本電腦、顯示器、平板電腦、路由器、智能手機、電視機、家庭音響、照相機、攝像機、工業機器人、可穿戴設備及新型基礎設施的碳足跡參數進行校準。

3.2.1 電能與碳排放換算系數

由于數字經濟的主要能耗為電能,為了便于計算碳排放,需要取得電能與碳排放之間的換算系數。在現有文獻中,Teehan等[8]估計電能與化石能源之間的換算系數為11 MJ/(kW·h),從而推算出電能與碳排放之間的換算系數為0.5 kg CO2e/(kW·h)。與之相比,EPA[9]的測算結果是0.70 kg CO2e/(kW·h),而Rastogi等[10]的測算結果是0.35 kg CO2e/(kW·h),三者之間的差距不大。因此,可以折中選取電能與碳排放之間的換算系數為0.50 kg CO2e/(kW·h)。

3.2.2 臺式電腦碳足跡參數

在生產階段,Van Heddeghem等[11]估計每臺臺式電腦消耗的電能介于656~1 256 kW·h之間,產生的碳排放約為328~628 kg,我們取其平均值為478 kg。在使用階段,對于臺式電腦的平均使用周期,Teehan等[8]估算在5年左右,Van Heddeghem等[11]的估計結果則為7年。對此,折中取值為6年。對于每臺臺式電腦在使用周期中的能耗情況,由于商用和家用電腦的購買目的、配置及使用時間不盡相同,因此,其能耗也存在較大差異,需要加以區分。Urban等[12]測算出家用臺式電腦能耗為137 kW·h/年,而商用臺式電腦能耗為186 kW·h/年。Van Heddeghem等[11]的測算結果為家用臺式電腦能耗為149 kW·h/年,商用臺式電腦能耗為231 kW·h/年。借鑒上述成果,可得出家用臺式電腦每年產生的碳排放介于69~75 kg之間,商用電腦每年的碳排放介于93~116 kg之間。同樣取其平均值,即家用臺式電腦每年產生的碳排放為72 kg,商用臺式電腦每年的碳排放為105 kg。對于商用電腦和家用電腦的比例,參考Statista[13]和Malmodin等[14]的估計,取其值為0.6:0.4。

3.2.3 筆記本電腦碳足跡參數

與臺式電腦相比,筆記本電腦在使用過程中的耗能相對較小,因此學界對其碳排放的測算較少。文章參考美國蘋果公司的數據,該公司在其環境報告中較為完整地提供了旗下筆記本電腦的碳足跡參數。在生產階段,根據蘋果公司估算,每臺筆記本電腦消耗的電能約為584~956 kW·h,即產生的碳排放介于292~478 kg之間[15]。對此,折中取均值為385 kg。在使用階段,對于筆記本電腦的平均使用周期,Apple[15]基于筆記本電腦首次和二次使用的數據調研認為,筆記本電腦通常在5年左右,Belkhir等[6]的測算結果則在7年左右,因而可折中取平均值為6年。再看每臺筆記本電腦在使用周期中的能耗,Van Heddeghem等[11]測算出商用筆記本電腦的年均能耗介于53~70 kW·h/年之間,而家用筆記本電腦的年均能耗在39~46 kW·h/年之間。故可將商用筆記本電腦產生的年均碳排放設定為27~35 kg/臺,家用筆記本電腦的年均碳排放約為20~26 kg。對比來看,蘋果公司估算在使用周期中筆記本電腦的年均碳排放介于20~24 kg之間,比Van Heddeghem等[11]稍低。這里就Van Heddeghem等[11]的參數做均值處理,商用筆記本電腦產生的年均碳排放約為31 kg,家用筆記本電腦的年均碳排放約為23 kg,與蘋果公司的估計結果相差不大。

3.2.4 顯示器碳足跡參數

由于顯示器既可以搭配臺式電腦或筆記本電腦,也可以搭配電視盒子、游戲機等設備使用,其碳足跡數據較電腦而言更難獲取。關于顯示器在生產階段的能耗,參考Bhakar等[16]基于顯示器全生命周期的測算結果,15寸的CRT和LCD顯示器分別產生200 kg和75 kg的碳排放。2008年后,市場上銷售的顯示器主要為LCD型,因此可設置生產階段每臺顯示器的碳排放量為75 kg。在使用階段,對于顯示器的平均使用周期,蘋果公司的調查結果認為在5~7年之間[15],Bhakar等[16]則通過調查發現CRT和LCD顯示器的平均使用年限均為6.6年。兩者基本一致,故而可取值為6年。至于每臺顯示器在使用周期中的能耗,Apple[15]估計LCD顯示器在使用周期中的年均能耗介于47~86 kW·h/年之間,意味著每年產生約23~43 kg的碳排放,這里取其均值,可得出LCD顯示器年均產生約33 kg的碳排放。

3.2.5 平板電腦碳足跡參數

平板電腦作為近年來出現的數字產品,關于其能耗與碳排放方面的研究較少,僅有蘋果公司的環境報告里涉及到了相關產品。在生產階段,10.2寸的iPad的碳排放約為74 kg,12.9寸的iPad Pro碳排放約為124 kg[15]。由此可見,現有數據中iPad在生產階段產生的碳排放介于74~124 kg之間,可以折中取值為99 kg。在使用階段,Apple[15]對平板電腦平均使用周期的估算時長為3年,而Belkhir等[6]認為2010年之后生產的平板電腦很多仍在使用,平板電腦的使用周期應該更長,能達到8年左右。事實上,若消費者對新推出的平板電腦型號興趣不大,且舊型號的平板電腦可繼續升級軟件,平板電腦的使用周期確實會延長。文章對這類產品的使用周期折中取均值為6年。對于每臺平板電腦在使用周期中的能耗,Apple[15]估計iPad的年均能耗為9 kW·h,即每年約產生4.5 kg的碳排放。Helman[17]的測算結果則為平板電腦的年均能耗為11 kW·h,每年碳排放約5.5 kg。折中取上述兩者的均值,將平板電腦年均碳排放設定為5 kg。

3.2.6 智能手機、路由器碳足跡參數

在通信設備領域,文章選取最重要的智能手機和路由器進行測算。在生產階段,蘋果公司估計每臺iPhone 6s產生的碳排放為43 kg,iPhone 7、iPhone 8、iPhone X和iPhone 11分別為45 kg、47 kg、65 kg、58 kg[15,18]。另外,Suckling等[19]基于全生命周期的測算結果發現,在生產階段每臺iPhone 4s的碳排放為40.8 kg,iPhone 5s為56.7 kg,iPhone 6s為80.8 kg,較蘋果公司公布的數值要高一些。可見,現有數據中iPhone在生產階段的碳排放介于40~80 kg之間。由于缺乏三星、華為、小米等其他智能手機生產商的碳排放數據,這里主要依據iPhone發布的數據,折中取值為60 kg。在使用階段,Belkhir等[6]測算出智能手機的平均使用周期為2~3年。盡管從耐用度上看智能手機的使用年限可以更長,但現實中手機已成為一種時尚快消品,硬件和軟件的更新速度不斷加快,直接影響其使用年限。中國移動基于換機周期模型及消費者調研數據的估算顯示,2020年中國智能手機用戶的平均換機周期約為25.3個月,與Belkhir等[6]的結果較為接近。因此,可以設定智能手機的平均使用周期為3年。關于每臺智能手機在使用周期的能耗,蘋果公司估計iPhone 6s、iPhone 7、iPhone 8、iPhone X和iPhone 11的年均碳排放分別為3.5 kg、5 kg、4.5 kg、6.5 kg和6 kg[15,18]。同樣采取這種取均值的處理方法,將智能手機年均碳排放設為5 kg/部。路由器的碳排放,在生產階段,參考的是Malmodin等[7]的估計結果,每臺路由器的能耗為40 kW·h,即碳排放約為20 kg。而在使用階段,路由器的平均使用周期為3~5年[7],折中取值為4年。每臺路由器在使用周期中的能耗水平可借鑒Urban等[20]的估計結果,取值為52 kW·h/年,約產生26 kg的碳排放。

3.2.7 電視機、家庭音箱、照相機、攝像機碳足跡參數

在數字媒體設備領域,近年來盡管隨著移動智能終端的普及,各種娛樂設備不斷涌現,但總體來看,電視機的銷量并未因此受到太大影響。這主要是因為即使運用物聯網技術,電視機仍是家庭娛樂的主要載體,云視頻、電視盒子、游戲機、攝像機等帶有HDMI接口的數字娛樂內容均可通過電視機展示,因而電視機能耗可以歸為數字硬件產品碳排放的重要來源。在生產階段,EPA[21]基于全生命周期的計算結果顯示,32英寸LED電視機耗電為227 kW·h,即產生的碳排放約為113.5 kg。考慮到顯示技術的進步會降低能耗,而更大尺寸的電視面板則會提高能耗,因而在此折中設定為113.5 kg/臺。電視機的平均使用周期主要參考Andrae等[5]的設定,取值為8年。對于每臺電視機在使用周期的能耗,Urban等[20]的估算結果為123 kW·h/年,碳排放約為61.5 kg,文章采用了該數值。家庭音箱方面,在生產階段,根據美國Bose公司年度可持續發展報告的數據,平均每臺音箱能耗為106 kW·h,約排放53 kg的碳排放[22]。至于家庭音箱使用階段的排放,其平均使用周期取值為8年[5]。每臺音箱在使用周期的能耗水平借鑒了Urban等[20]中的估計值,為65 kW·h/年,約每年產生32.5 kg碳排放。對于照相機、攝像機,其生產階段和使用階段的排放數據均來自日本佳能公司年度可持續發展報告[23],平均每臺照相機或攝像機全生命周期消耗的電能為136 kW·h,約68 kg的碳排放,平均使用周期取值為6年,每臺照相機或攝像機在其使用周期的能耗則參照Urban等[20]中的估計結果,為110 kW·h/年,約產生55 kg碳排放。

3.2.8 工業機器人、可穿戴設備碳足跡參數

在智能設備領域,工業機器人已成為最大的碳排放來源之一。工業機器人使用周期較長,平均使用周期可達14年[24]。鑒于缺乏工業機器人在生產階段的能耗數據,以及目前中國工業機器人及核心零部件進口依存度較高的現狀,文章不考慮工業機器人在生產階段的碳排放情況,重點關注其在使用階段的碳排放。根據Barnett等[24]的估計結果,工業機器人使用階段的年均能耗達到21 915 kW·h/臺,約產生10 957.5 kg碳排放。可穿戴設備方面,可獲得的數據僅有蘋果公司對Apple Watch的監測結果,生產階段每件有生40 kg的碳排放[15]。在使用階段,對于可穿戴設備的平均使用周期,可參考Apple[15]的估計,取值為3年。而每件可穿戴設備在使用周期的能耗,Apple[15]給出的數據為3 kW·h/年,即碳排放約為1.5 kg。

3.2.9 數據中心與通信網絡碳足跡參數

關于數據中心的能耗,Vereecken等[25]估計全球數據中心在2008年內的能源消耗量為254百萬kW·h。另外,Technavio[26]預測2013—2019年數據中心每年的能耗增速為10.6%,因此,可假定2008—2018年間數據中心年均能耗增速為10.6%,以此推算出其他年份的能耗。通信網絡主要由電信運營商網絡、辦公網絡與用戶端接入設備等組成。至于通信網絡在使用周期中的能耗,Van Heddeghem等[11]估算了2007—2012年的全球通信網絡能耗,并判斷其未來一段時間通信網絡能耗將保持12%的年均增速,由此,可以推算得出其他年份的能耗。

主要碳排放參數校準結果見表2。

表2 數字產品主要碳足跡參數

4 測算結果

4.1 中國數字經濟碳排放的總體情況

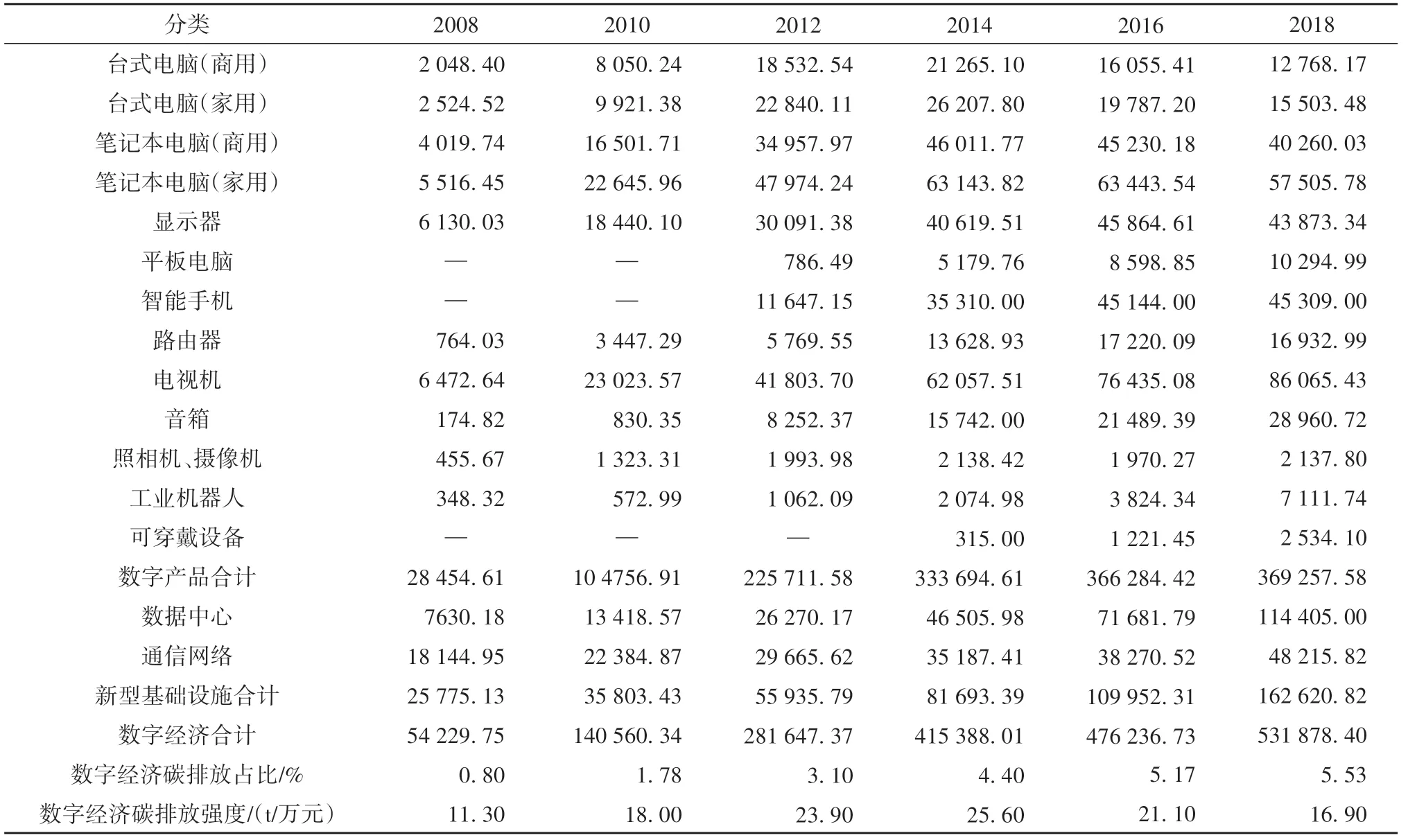

在數據處理及相關參數校準的基礎上,可計算得出2008—2018年中國數字經濟碳排放總量。由表3可知,中國數字產品碳排放從2008年的28 454.61×103t升至2018年的369 257.58×103t。其中:臺式電腦、筆記本電腦、顯示器、平板電腦、智能手機、路由器、電視機、音箱、照相機、攝像機、工業機器人、可穿戴設備共同構成了數字產品的碳排放來源。進一步區分商用和家用,分別測算臺式電腦和筆記本電腦的碳排放,發現這兩類產品相比較,家用臺式電腦和筆記本電腦的碳排放更多。同時,數據中心和通信網絡作為新型基礎設施的主要碳排放來源,推動中國新型基礎設施碳排放由2008年的25 775.13×103t增加到2018年的162 620.82×103t。通過加總數字產品和新型基礎設施產生的碳排放,可以得到中國數字經濟碳排放總體情況。2008—2018年,中國數字經濟的碳排放由54 229.75×103t增至531 878.40×103t,占中國碳排放總量的比重由0.80%大幅上升到5.53%,已成為不可忽視的碳排放來源。

表3 2008—2018年中國數字經濟碳排放測算結果/103 t

進一步測算數字經濟碳排放強度可見,2008—2018年中國數字經濟碳排放強度經歷了先升再降的過程,在達到2014年25.60 t/萬元增加值的階段性高點后,開始逐步下降,至2018年降至16.90 t/萬元增加值。這表明,近年來中國數字經濟盡管碳排放強度有所降低,但由于產業規模持續快速擴張,導致相關領域碳排放總量不斷上升。

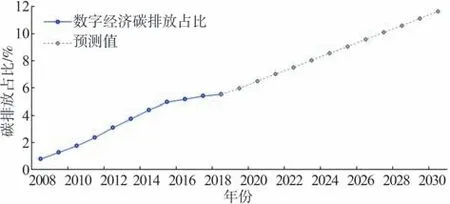

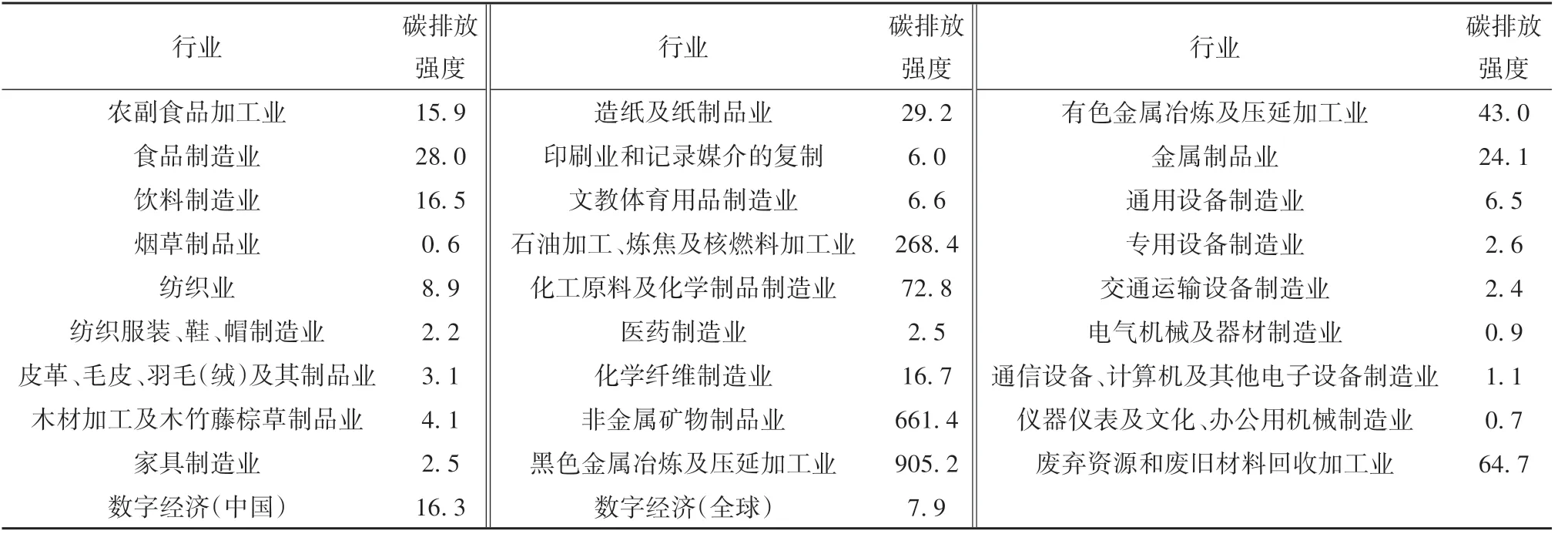

在上述測算的基礎上,文章對數字產品和新型基礎設施未來的碳排放做出預測。結果顯示,2020年中國數字產品碳排放量為384 375.55×103t,新型基礎設施碳排放量為239 450.08×103t(圖1)。由此,可得出2020年中國數字經濟碳排放總量為623 825.63×103t,約占中國碳排放總量的比重為6.31%。這要高于現有研究關于2020年全球數字經濟碳排占比3%左右的估計[5-7]。進一步地,預測2021—2030年中國數字經濟碳排放占比情況。預計至2030年,中國數字經濟碳排放占比將達到11.63%,成為中國碳排放的主要來源之一(圖2)。

圖2 中國數字經濟碳排放占比預測

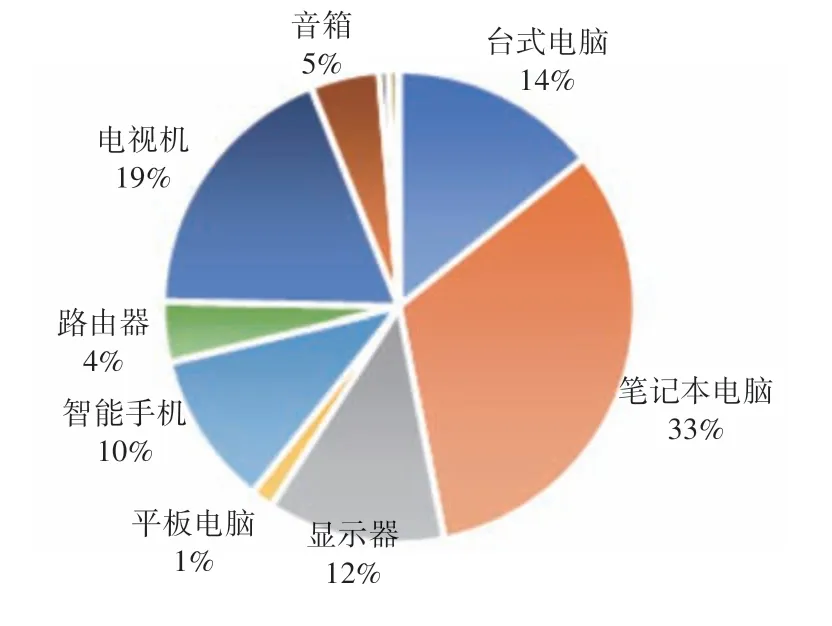

為了準確把握數字經濟的碳排放水平,文章開展行業和國別比較。通過比較數字經濟與其他行業之間的碳排放強度,可以發現,目前中國數字經濟碳排放強度并不低(表4)。與制造業27個分行業相比,數字經濟的碳排放強度僅能排在第17位,與飲料制造業、化學纖維制造業較為接近,大幅高于紡織、服裝鞋帽、皮革制品、家具等勞動密集型行業,以及通用設備制造、專用設備制造、交通運輸設備制造等技術密集型行業,處于中等偏高的水平。再對比全球數字經濟平均碳排放強度,中國排放強度水平高出了1倍有余。這表明,無論是從行業還是國別角度看,中國數字經濟碳排放強度未得到充分重視和很好地控制。作為資本和技術“雙密集”型的數字經濟,尚未展現出綠色低碳的發展特質,這一結果顯然與人們對此類新興領域自帶“綠色光環”的認知形成了較大偏差,意味著中國數字經濟仍主要采取了粗放式外延擴張的發展方式,加大減排力度勢在必行。

表4 2019年中國不同行業碳排放強度比較(t/萬元增加值)

4.2 中國數字經濟碳排放結構及變化趨勢

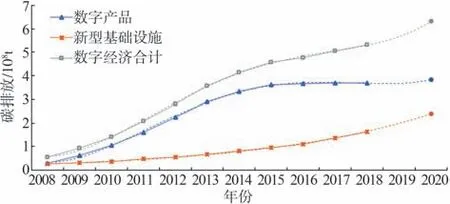

由圖1可見,中國數字經濟碳排放增速表現出為先加速、再放緩、再加速的特征,這表明數字經濟內部的碳排放結構一直處在動態變化過程中。分別分析數字產品和新型基礎設施碳排放的變化趨勢發現,近年來新型基礎設施碳排放快速上升,呈現出指數型增長態勢,而數字產品碳排放則出現了先上升再停滯的情況,即2014年后數字產品碳排放增速明顯放緩。受此影響,兩者碳排放的占比發生轉變。2010年,數字產品碳排放量占數字經濟的比重為74.53%,新型基礎設施占比為25.47%。2014年數字產品占比升至80.33%,2018年卻降至69.43%,四年降幅超過10個百分點。相比之下,新型基礎設施占比由2014年的19.67%提高到2018年的30.57%,且未來其排放占比與數字產品的量差將進一步縮小(圖3)。

圖1 中國數字經濟碳排放情況

圖3 中國數字產品和新型基礎設施碳排放占比

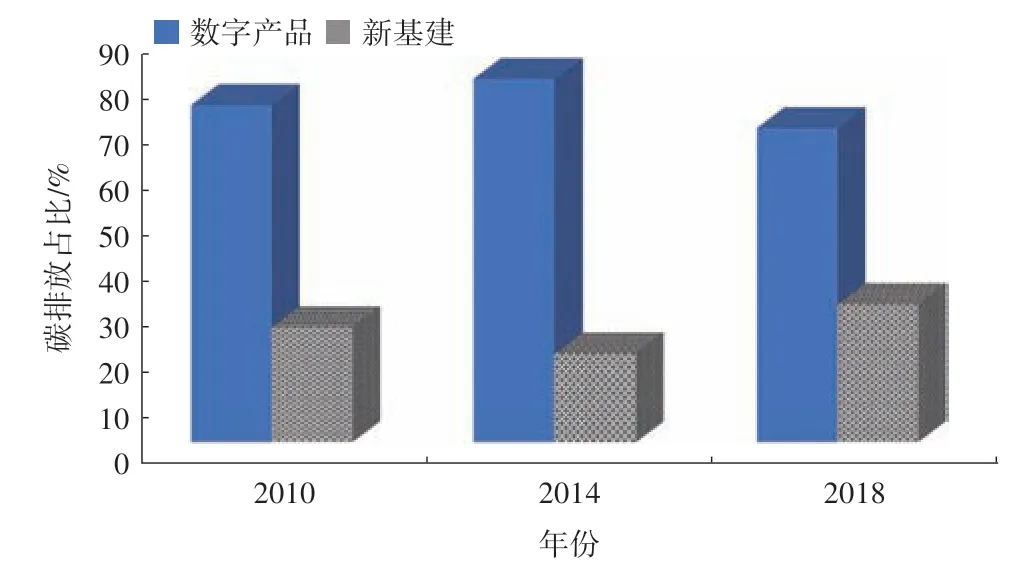

中國數字產品碳排放增速放緩的原因主要在其內部的碳排放結構發生了顯著變化(圖4—圖6)。2010年,臺式電腦、筆記本電腦、顯示器等計算機類設備是數字產品碳排放的主要來源,占比高達72%。2014年,計算機類設備碳排放占比下降至59%,而到2018年這一比值降至46%。計算機類設備碳排放占比下滑反映出其銷量趨于飽和的市場供求現狀。事實上,達到2014年的銷售高峰后,計算機類設備銷量開始萎縮,其產生的碳排放量也從峰值回落。與此形成反差的是,新型數字產品消費快速抬升。2010年后,智能手機、音箱、平板電腦、工業機器人、可穿戴設備等數字產品加快普及,逐步成為碳排放的重要來源。其中,智能手機的增長態勢最為明顯。2010年后,中國智能手機市場開始發力。2014年,智能手機碳排放占比達到了10%,并于2018年進一步升至12%。然而,經過2010—2014年的爆發式增長,2014—2018年緩慢上升的狀況意味著中國智能手機的銷售頂點已過,市場趨向飽和。2010—2018年,音箱的碳排放占比呈穩定升勢。尤其是在2015年后,智能音箱作為數字產品的新熱點,推動音箱銷量持續增長。與音箱類似,電視機的碳排放占比盡管在2010—2014年間出現下降,但2015年后,智能電視的普及帶動電視機銷量“二次增長”,2018年電視機碳排放占比又升至23%。工業機器人和可穿戴設備當前碳排放占比較小,未來增長潛力較大。越來越多的工廠大量使用工業機器人替代人工,中國工業機器人保有量不斷增加。工業機器人的較高能耗與較長工作時間決定了其單體碳排放量較大,加總后的碳排放量不可小覷。可穿戴設備雖然單體碳排放量較小,其銷量卻呈現指數型增長,預計未來保有數量龐大,將為數字經濟“貢獻”更多的碳排放。

圖4 2010年數字產品碳排放分布

圖6 2018年數字產品碳排放分布

圖5 2014年數字產品碳排放分布

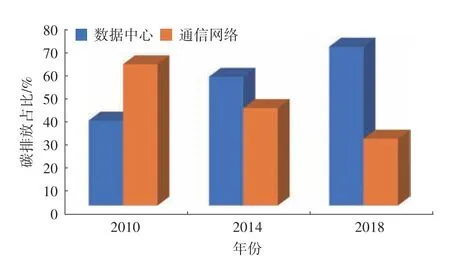

與此同時,新型基礎設施內部的碳排放結構也在發生變化(圖7)。2010年,數據中心碳排放量僅為通信網絡的一半左右。但在2013年后,數據中心碳排放量便超過了通信網絡,至2018年達到通信網絡的兩倍有余。數據中心碳排放量爆發式增長源于2010年后中國數據中心建設的擴張。Data Center Map的數據顯示,截至2020年,中國已建設了155個大型數據處理中心,位居全球第四位。中國龐大的數字產品消費市場以及生產和消費端集聚的海量數據決定了未來一段時間內數據中心仍有大量建設需求,數據中心將成為節能降耗減排的重點目標。

圖7 新型基礎設施碳排放分布變化

5 結論與政策思路

文章實現了對中國數字經濟碳排放的系統性測算,從國內外相關研究的進展來看,這應該算是一項具有開創性的工作。文章的重要創建和發現主要體現在以下兩方面:①建立了一個開放式、可擴展的數字經濟碳排放測算框架,不僅為主管部門科學制定數字經濟排放標準、安排減排策略提供了依據,而且也為相關領域深入開展細化研究提供參考;②通過測算發現,現階段數字經濟的碳排放強度并不低,且正在快速成為中國主要碳排放來源。具體而言,根據國家統計局發布的《數字經濟及其核心產業統計分類(2021)》,梳理歸納出數字經濟的主要門類,設計出數字經濟的碳排放測算方法,根據數字產品和新型基礎設施的不同特點,分別使用自下而上法與自上而下法進行計算。結果表明,近年來隨著中國數字經濟的持續發展,該部門產生的碳排放同步上升,由2008年的54 229.75×103t增至2018年的531 878.40×103t,占中國碳排放總量的比重由0.80%提高至5.53%。據此趨勢,可預測得出2020年中國數字經濟碳排放總量為623 825.63×103t,約占中國碳排放總量的比重為6.31%。開展行業和國別比較發現,中國數字經濟碳排放強度偏高,不僅超過全球平均水平,且與大多數制造業相比也不占優勢,反映出中國數字經濟碳排放的快速增長,既是數字經濟規模急劇擴張的必然結果,也與當前對數字經濟碳減排的重視程度不夠和控制力度不大有關。進一步預測顯示,至2030年,中國數字經濟碳排放占比將達到11.63%,直接影響中國的排放結構和“雙碳”目標下的減排方向。

快速增長的碳排放總量和較高的碳排放強度顯然與數字經濟作為新興產業引領低碳轉型的要求不相符。數字經濟要想真正賦能中國經濟綠色高質量發展必須加強自身減排,率先走上集約式、可持續發展之路。目前,各部門、各地區“雙控任務”分解的重點領域仍集中在能源、工業、交通、建筑等傳統部門,對數字經濟產生的碳排放及其影響普遍重視不夠,對數字經濟未來排放趨勢缺少科學預判。為此,同樣應遵循著“自上而下”與“自下而上”相結合的路徑,在主管部門、數字產品和服務生產商、數字基礎設施運營主體以及消費者之間形成良性互動,共同推動數字經濟節能減排。

首先,應將控制數字經濟碳排放列為“雙碳”目標和雙控任務,將碳排放標準制定及過程監控作為重要內容。密切追蹤數字經濟發展趨勢及其排放總量、強度和結構變化,加強數字經濟碳排放的核算與監測,組織主管部門對主要排放來源及相關參數進行全面梳理、評估及測算,研判數字經濟的碳排放強度,增強數字經濟發展的科學性和系統性;其次,數字經濟的主要能耗為電能,降低數字經濟的電能與碳排放換算系數,可有效地拉低碳排放強度。因此,要將數字經濟發展納入國家能源轉型戰略,為數字經濟部門提供多樣化的能源選擇,引導數字經濟企業在產品生產過程中轉向采用可再生能源,逐步替代傳統能源,切實降低碳排放強度。對未來市場需求空間較大、碳排放增長較快的新型基礎設施,數據中心、通信網絡應重點對接可再生能源發電,促進新型基礎設施建設運營的綠色化低碳化;再次,加快綠色低碳材料應用與工藝技術創新。持續推進電子材料、電子整機產品制造綠色低碳工藝創新應用,顯著降低制造能耗。不斷優化數字產品的能耗標準,完善數字產品中的臺式電腦、筆記本電腦、電視機、顯示器、智能手機等主要硬件排放源的綠色設計、制造、物流和循環使用的技術標準體系,倒逼數字產品制造廠商加大低耗能電子元器件和材料的應用力度,實現產品提質與能耗降低互促共進。最后,鼓勵數字經濟企業落實“雙碳”目標,踐行綠色社會責任,主動披露、共享數字產品和服務碳排放的核心數據,探索符合自身行業發展規律的減排路徑。發揮行業協會作用,推進數字經濟企業每年發布可持續發展報告,以此形成對企業的社會監督效果。開展專項宣傳,積極倡導綠色數字消費,促使消費者為數字經濟低碳發展做出需求側貢獻。