中國縣域生態貧困測度及動態演化分析

李一花,李佳

(山東大學經濟學院,山東 濟南 250100)

《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》第十一篇明確提出推動綠色發展,促進人與自然和諧共生的時代命題。其中,提升生態系統質量和穩定性作為篇首進行強調。但不容忽視的是中國以重化工為主的產業結構、以煤為主的能源結構沒有根本改變[1],污染物排放過量[2-3]、資源環境承載力低[4]等問題嚴重困擾著生態系統質量的整體改善。在嚴峻的資源環境約束下,部分生態脆弱縣極易形成生態貧困與經濟貧困、社會貧困疊加的多重貧困[5],進而對鄉村振興和縣域可持續發展形成嚴峻挑戰。李尋歡等[6]認為,生態貧困是地區資源環境要素耦合失調導致居民基本生產生活條件被剝奪而形成的特殊貧困,反映著地區生態環境的優劣和自然資源的多寡。新發展階段,中國生態文明建設進入關鍵時期,全面把握和測度中國縣域生態貧困現狀,解析生態貧困的動態演化及成因,對推進生態文明建設、譜寫美麗中國新篇章具有重要意義。

1 文獻綜述

學術界對資源環境和貧困的研究由來已久,早期研究認為環境和貧困是相互影響的,并形成了大量實證研究結果。如Cavendish[7]利用津巴布韋數據研究證實農戶收入對資源環境有強依賴性。Jalan等[8]借助中國農村數據進行實證研究,發現生態資本不足會導致家庭陷入貧困陷阱。Khan[9]基于巴基斯坦數據研究發現,貧困是導致環境惡化的重要因素,且環境惡化對窮人的傷害更大。張大維[10]研究認為,災害與貧困具有重合性,災害、脆弱性、貧困等要素間具有繼替性和循環性,脆弱性越大的地區越貧困。周蕾等[11]研究發現,地形條件對貧困縣的空間分布有正向驅動作用。

在資源環境與貧困關聯的總體研究基礎上,學者們發現環境與貧困之間并非無交集,越來越多的學者認識到生態因素是地區貧困的重要維度,將生態因素加入到區域貧困的測度中非常必要。袁媛等[12]將自然維度引入到縣域貧困的測度中,利用SOFM網絡聚類法對河北省136個縣的貧困狀況進行了評估,結果發現測度結果與實際貧困縣的分布非常吻合。王艷慧等[13]運用層次分析法和熵值法,綜合評價了6個連片特困區的貧困程度,研究表明自然環境對貧困的作用正逐步增強。李尋歡等[6]以中國334個深度貧困縣為研究對象,運用BP神經網絡法研究發現,生態環境脆弱、地理位置偏遠的縣是深度貧困高發區。程希等[14]將人均耕地面積和糧食產量兩個指標作為自然條件引入到武陵山區貧困測度中,發現自然環境維度對地區貧困的貢獻程度最高。

隨著生態環境維度的貧困研究引起重視,聚焦生態貧困的研究成果不斷增多。韓躍民[15]、李尋歡等[6]對生態貧困的內涵進行了界定。龍先瓊[16]在此基礎上將生態貧困進一步劃分為環境退化型、自然災變型、能力脆弱型和行為后果型四種類型。陳南岳[17]從生態脆弱地區生存條件差、土地生產力低以及疾病增加的角度闡述了生態貧困的形成機理。祁毓等[18]在驗證環境質量與經濟增長互為因果關系基礎上,借助OLG模型,考察了地區陷入環境—貧困陷阱的內在機理。需要指出的是,在生態貧困研究中,對生態貧困的測度是一個重點,代表性研究有:王留鑫等[19]從氣候貧困、水貧困、地質貧困和生物貧困等四個維度,構建了生態貧困的測度指標體系。楊定等[5]則突出了地形起伏度、河網密度等因素在生態貧困測度中的重要性,并借助BP神經網絡法,實證評估了藏北各縣的生態貧困程度。

綜合上述文獻可以看出,目前對生態貧困的研究還處于起步階段,尤其是對生態貧困的測度及其演化的研究還不夠深入。歸結起來,目前的研究存在以下問題:一是生態貧困的測度大多以海拔、地形、自然資源為主,忽視了對生態環境影響極其重要的生態負擔因素。生態負擔作為人類多方面活動產生的影響,以及環境自凈能力的表征,是引發生態貧困的重要因素之一。因此,將“生態負擔”引入生態貧困指標體系更能反映經濟活動規模擴大化背景下的生態貧困實際。與此相關聯,近年來為改善中國環境質量,環保指標開始納入官員考核體系,尤其在重點生態功能區嚴格實施產業準入的背景下,必然導致環境脆弱地區面臨“溫飽”與“環保”的權衡,生態負擔與居民收入的關聯進一步凸顯。二是現有生態貧困測度,大多借助“熵值法”“層次分析法”等方法,這類測度方法簡單易操作,但只能衡量生態貧困的整體特征,難以體現生態貧困水平的細分維度和結構特點。三是由于數據限制,目前大多數研究僅對某地區或幾個地區進行研究,而中國幅員遼闊,生態貧困類型眾多,局部地區難以體現中國生態貧困的總體和多樣化特征。同時,目前大多數研究主要是對生態貧困的時點測度,相對忽視了生態貧困的動態演化過程,這對客觀認識中國的生態貧困現狀和制定符合實際的治理政策不利。

基于以上分析,該研究以引入“生態負擔”進行生態貧困測度為切入點,利用中國2002—2019年間1 730個縣域數據,借助A-F方法和演化樹分析,對中國縣域生態貧困水平和結構進行全面測度和動態分析。相對于已有研究,該研究存在以下邊際創新:①拓展了生態貧困的內涵。通過將污染物排放和環境自凈能力為代表的“生態負擔”引入生態貧困測度中,深化了對生態貧困的理論認識和現實刻畫,更加貼合現階段中國生態貧困的成因。②創新測度方法。將A-F多維貧困測度方法應用到生態貧困的測度上來,根據地理學定義和各行業規范,為每個維度劃定生態貧困臨界值,詳盡測度中國生態貧困的水平和結構。③利用2002—2019年全國縣域數據,深刻揭示中國生態貧困的動態演化規律。在研究時期的選擇上,選取中國經濟高速增長、資源和環境發生較大變化的2002—2019年,可以更好地反映生態貧困變化與經濟發展和資源環境的關系;在研究樣本的選擇上,借助遙感數據和Arcgis軟件,將生態貧困的研究范圍覆蓋到全國的縣域,擴大了生態貧困研究范圍;在演化分析方法方面,利用直觀有效的演化樹分析方法,將生態貧困水平、生態貧困演化類型和地域劃分相結合,歸納了不同區域的生態貧困演化模式,并對其未來發展進行了預測,為分類推進生態文明建設和促進縣域可持續發展提供參考。

2 生態貧困形成機理及測度指標方法

2.1 生態貧困形成機理

文章中所指的生態貧困是因地區生態資源供給不足而導致的貧困,既包括資源稟賦的缺失,也包括因人類活動對資源造成的破壞。由生態貧困的界定可知,資源稟賦的缺失是生態貧困內涵中重要的組成部分,但因人類活動形成的生態負擔也對生態貧困有重要影響。那么,何為生態負擔?文章將其定義為人類社會經濟活動對生態環境形成的“拖累”,可以從以下兩方面進行詮釋:一方面,人類社會的多方面活動會產生生態負擔,如生產生活中的污染物排放、環境承載力下降等等;另一方面,生態系統自身具有一定的凈化恢復能力,會一定程度上減輕生態負擔。將生態負擔引入生態貧困的理解中更能反映經濟活動規模擴大化背景下的生態貧困實際。

對于生態貧困的形成機理,可以從阿馬蒂亞·森的貧困理論得到啟示。森提出,貧困的根源在于獲取收入的能力受到剝奪,以及發展機會的喪失。將該理論應用到生態貧困的研究中,則可將生態貧困的形成歸因于生態資源不足導致的地區發展權和發展機會受限。根據生態貧困的內涵可知,生態脆弱地區往往面臨著生態環境惡劣、自然資源供給不足、污染嚴重等困境,基于這些生態脆弱的表現形式,可將生態貧困的形成機理大致概括為地形地貌極端、自然資源匱乏和生態負擔過重三種形成路徑。

其一,對于地理位置偏遠、地形地貌極端的生態脆弱地區而言,農業發展受限和“孤島效應”是限制其發展的主要因素。一方面,這些地區面臨高海拔,必然伴隨著極端氣候(高寒),極大限制了區域農作物的種植;若是陡坡地區或地形起伏較大的區域,則難以保持水土,不利于農作物生長,進而對經濟社會發展和農戶收入不利。另一方面,海拔高的區域往往交通和基礎設施建設難度較高,社會環境相對封閉,容易形成地理上的孤島而導致區域發展與全社會脫節,進而制約居民生產生活。

其二,對于自然資源不足的生態脆弱地區而言,第一產業所需的原材料缺失是制約其發展的主要原因。由于耕地、林地、水源等不同程度的貧乏,會極大提高第一產業的發展成本,使得地區經濟基礎越發薄弱。此外,基于環境—貧困陷阱理論,經濟基礎越薄弱的地區,其經濟的起步越依賴于對本地資源的開發,由于經濟發展的主客觀條件較差,其資源開發過程中不會設置相應的環境門檻,最終導致以犧牲資源環境為代價獲得經濟的發展,這些環境代價會進一步通過對健康、教育等人力資本要素的損害形成對經濟發展的拖累,經濟發展放緩又會反過來迫使生產擴張,加重對自然資源的掠奪,使地區陷入“掠奪-發展-掠奪”的惡性循環。

其三,對于生態負擔重的生態脆弱地區而言,生態負擔對經濟社會所形成的拖累是導致發展受限的主要原因。地區生態負擔過重必然面臨污染排放過量和生態恢復能力差的弊端,當污染物排放超過了生態系統的自我恢復水平,則會導致生態環境遭到破壞,加劇生態脆弱性。生態環境的破壞將直接影響居民健康水平和生活質量,降低勞動生產率和人力資本積累,進而拖累經濟社會發展,導致地區發展權受限,加劇貧困。同理,根據環境-貧困陷阱理論,發展被抑制的同時,地區會加速工業化進程和污染的排放,進而導致區域發展陷入“污染-發展-污染”的惡性循環。

2.2 生態貧困指標體系構建

基于生態貧困的形成機理,選定“生態負擔”“地形地貌”和“自然資源”三個維度構建生態貧困測度指標體系。首先,生態貧困指標體系的核心是對生態負擔的衡量。根據生態負擔的內涵和數據的可得性,將生態負擔分為“負面”和“正面”兩個層面、三個指標。負面指標有兩個,一是PM2.5濃度,用來衡量區域空氣質量狀況。二是人均CO2排放量,CO2是造成“溫室效應”的主要因素之一,CO2排放量過大將對區域生態環境造成不利影響。三是正面指標,采用“陸地生態系統凈化環境價值”反映,表示不同區域的生態自凈能力,指標值越高代表區域生態環境的自凈能力越強。其次,生態貧困的基礎指標選擇,從生態環境與經濟社會發展的關系出發,將生態貧困的基礎指標分為“地形地貌”和“自然資源”兩大維度。地形地貌維度包括區域海拔、坡度、地形起伏度三個具體指標;自然資源維度選擇農田生產潛力、平均降水量、植被指數和河網密度表示。

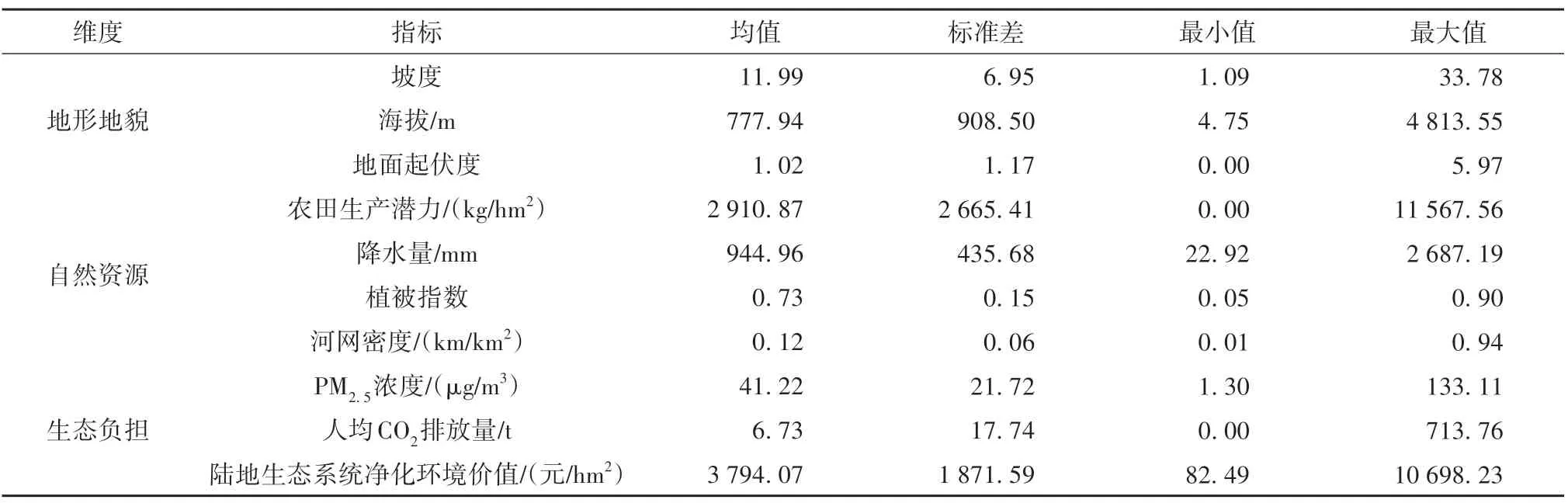

文章研究對象涵蓋全國30個省份的1 730個縣,限于數據可得性等原因,研究未涉及西藏、香港、澳門和臺灣地區。指標體系中坡度、海拔、地形起伏度數據使用30 m分辨率DEM數據,運用Arcgis10.8軟件基于縣級數據點提取后求均值得到。地形起伏度計算方法參考封志明等[20],30 m分辨率DEM數據來源于地理空間數據云。2000年和2010年中國農田生產潛力數據集、2002—2019年NDVI 250 m分辨率柵格數據集、基于DEM提取的中國主要河流分布數據集、中國陸地生態系統凈化環境價值空間分布數據集均來源于中國科學院資源環境科學數據中心,并利用Arcgis10.8軟件基于縣級數據點提取后求均值得到。2002—2019年降水量數據依據國家氣象科學數據共享服務平臺——中國地面氣候資料日值數據集整理得到。2002—2017年各縣CO2排放總量數據來源于中國碳核算數據庫,2018—2019年各縣CO2排放數據使用線差法推算得到。2002—2019年各縣PM2.5平均濃度數據來源于華盛頓大學大氣成分分析組。對各指標值的描述見表1。

表1 各變量描述性統計表

2.3 生態貧困測度方法

對生態貧困的測度包括水平測度、結構測度以及動態演化測度。

2.3.1 生態貧困水平的測度方法

該研究使用A-F方法測度縣域生態貧困水平。該方法由Alkire等[21]提出,最早被應用于衡量微觀個體的多維貧困。將A-F方法應用到縣域生態貧困的測度中,有利于從多維度刻畫縣域生態貧困成因和生態貧困結構。使用A-F方法測度生態貧困有以下幾個步驟:首先,設定生態貧困的維度和指標體系;其次,設定生態貧困的指標臨界值;最后,對生態貧困進行測度與判定。由于上文已對生態貧困的維度和指標體系進行了構建,此處主要分析后兩個步驟的內容。

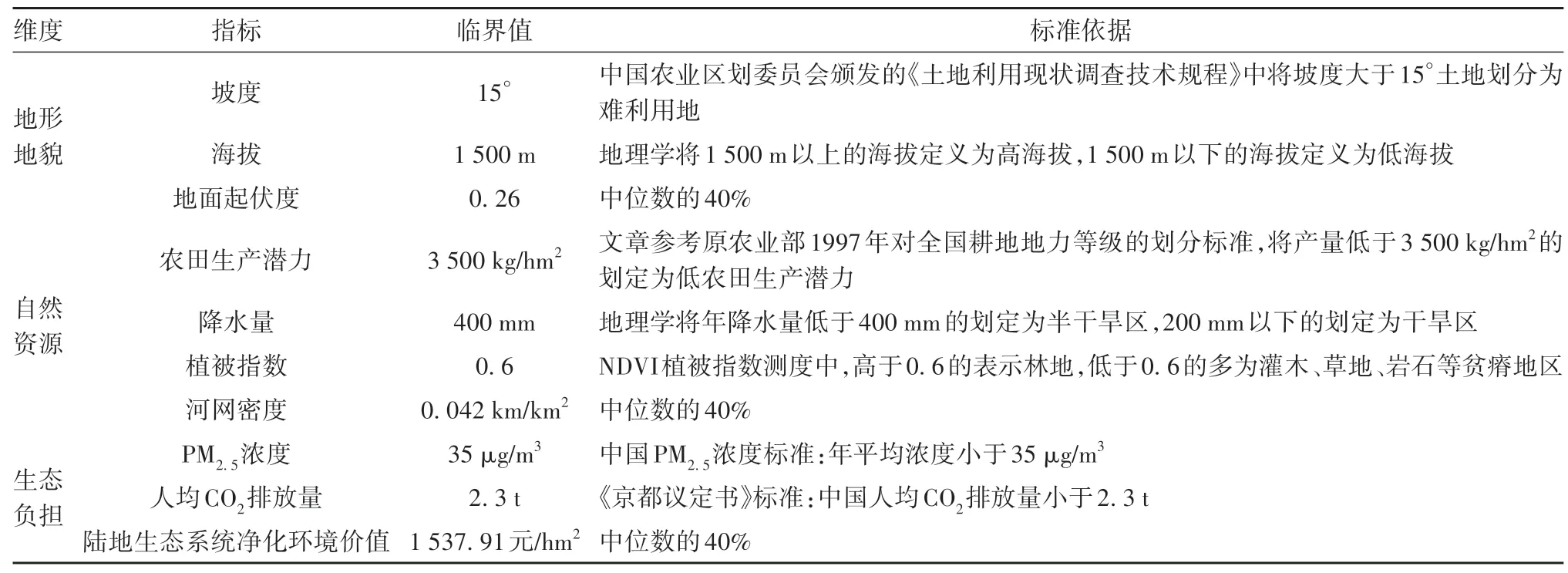

(1)指標的臨界值確定。指標的臨界值確定有兩種類型,一類是有確切標準的指標,如海拔、坡度、PM2.5濃度等,以上指標均有地理學標準、行業標準或政策文件對其進行劃分,其臨界值的界定也較為明確。另一類是沒有具體依據、難以進行統一界定的指標,如地形起伏度等,借鑒相對貧困的理念,取同一時點上各指標中位數的40%作為該指標的臨界值。臨界值的界定和依據見表2。

表2 各指標臨界值界定

(2)生態貧困的識別與判定。A-F生態貧困指數MPI的計算公式為:

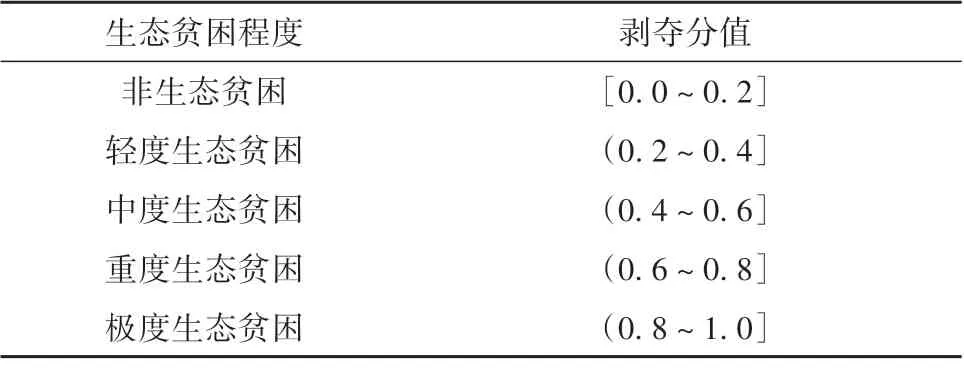

其中:n表示個體數量,1/d表示其權重,采取維度等權重法,各維度權重賦值均為1/3;ci(b)表示維度貧困線為b時ci的取值,若該維度貧困則取值為1,反之取值為0。不難發現,公式(1)中,ci(b)/d表示每個個體的剝奪分值,而總體的多維貧困指數MPI則為每個個體剝奪分值相加的均值。為保證生態貧困類型的多樣性,參考楊帆等[22]文章中的多維貧困截斷點的定義方式,將剝奪分值大于0.2的定義為生態貧困。根據多維貧困剝奪分值,將生態貧困進一步細分為5個等級(表3)。

表3 生態貧困程度及其判斷標準

2.3.2 生態貧困結構的測度方法

縣域生態貧困的形成是多種因素共同作用的結果,而縣域生態貧困結構又取決于各維度因素對生態貧困的影響程度。為了找出造成生態貧困的主要原因,文章使用生態貧困貢獻度Gjt來檢驗第j個維度對t時刻綜合剝奪分值的貢獻大小。

其中:pijt為第t年j維度的剝奪分值,PI為第t年個體總剝奪分值。按照各維度生態貧困貢獻排名的大小,可以將縣域生態貧困劃分為以下5種不同類型:①地貌貧困型:該類型為地形地貌維度對個體的生態貧困貢獻度最高;②資源貧困型:該類型為自然資源維度對個體的生態貧困貢獻度最高;③負擔貧困型:該類型為生態負擔維度對個體的生態貧困貢獻度最高;④地貌-負擔貧困型:該類型為地形地貌維度和生態負擔維度對個體的生態貧困貢獻度相當,且二者均高于自然資源維度;⑤地貌-資源貧困型:該類型為地形地貌維度和自然資源維度對個體的生態貧困貢獻度相當,且二者均高于生態負擔維度。

2.3.3 生態貧困動態演化的測度方法

將縣域生態貧困水平與生態貧困發展速度相結合,并基于所處區域的不同,測度生態貧困的動態演化軌跡。其中生態貧困的發展速度計算方式如下:

式中:pit和pit+1分別表示基準年t的生態貧困剝奪分值和目標年t+1的生態貧困剝奪分值。根據基年(2002年、2007年、2011年)區域剝奪分值和發展速度的不同,可以進一步將生態貧困的動態演化類型劃分為5類:快速加劇型、緩慢加劇型、恢復型、衰退型和穩定型,見表4。

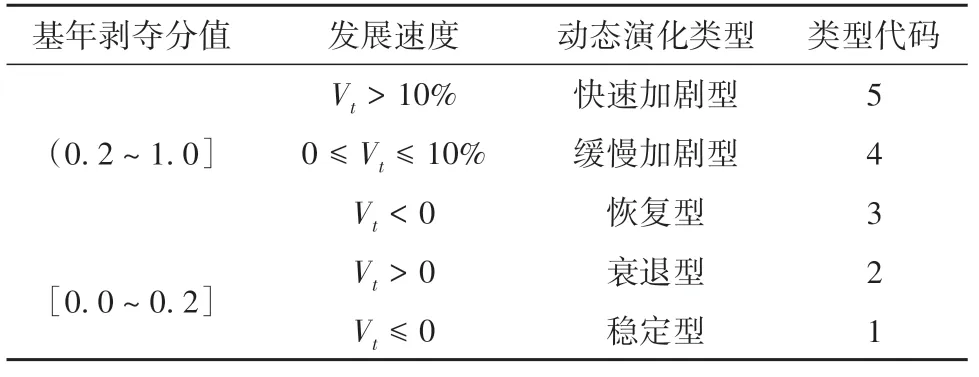

表4 生態貧困動態演化類型表

3 縣域生態貧困測度結果及分析

3.1 縣域生態貧困水平

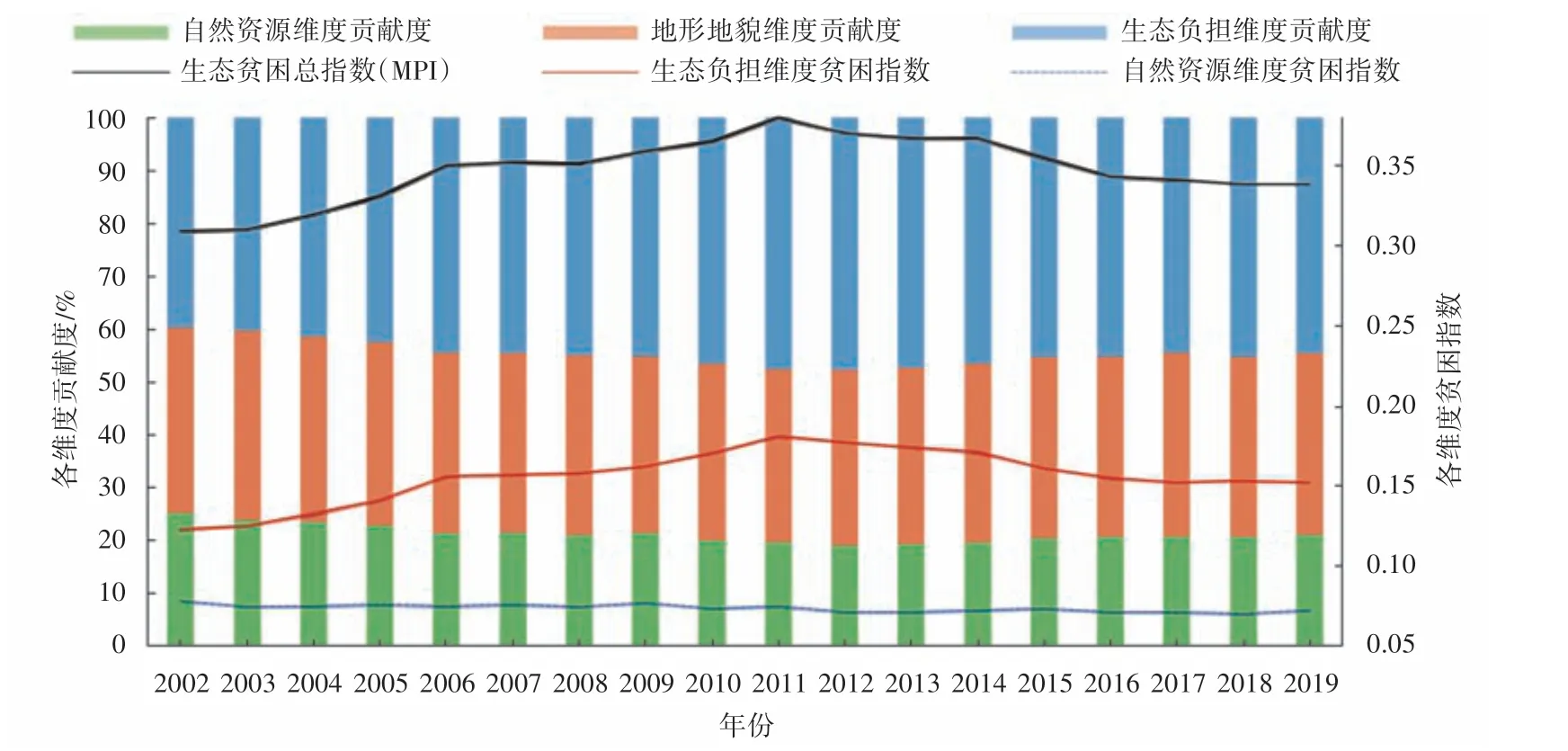

將2002—2019年中國生態貧困指數變化及各維度的貢獻度變化繪制在圖1中,由于所使用的地形地貌維度數據在2002—2019年間相同,因此地形地貌維度的貧困指數不存在變化,故未在圖中描述地形地貌維度貧困指數的變化。如圖1所示,從生態貧困指數變化情況來看,中國生態貧困經歷了先加劇后減緩的過程,其中,2002—2011年呈現出明顯的加劇趨勢,生態貧困指數(MPI)從2002年的0.309上升至2011年的0.380;此后MPI迅速下降,到2019年MPI已降至0.338,生態負擔維度貧困指數變化情況與生態貧困總指數高度相似,變化期間的極值點分別出現在2002年、2007年、2011年、2019年,這一情況與MPI完全一致。反觀自然資源維度貧困指數,在2002—2019年間變化不太顯著,最大值出現在2002年,為0.078,最小值出現在2018年,為0.070,這與MPI變化趨勢存在明顯不同。

圖1 2002—2019年中國縣域生態貧困指數及各維度的貢獻度

從生態貧困指數貢獻度來看,生態負擔維度的貢獻度最高,且始終高于40%,其次是地形地貌維度,其貢獻度區間為30%~36%。貢獻度最小的是自然資源維度,其貢獻度區間為20%~25%。上述分析進一步表明,生態負擔對中國縣域生態貧困具有重要影響,這意味著生態負擔的測度對生態貧困的整體衡量是必不可少的,將生態負擔維度引入中國縣域生態貧困的測度十分有必要。

從生態貧困縣的數量變化來看,2002—2011年,華中、華東和華南地區大部分輕度生態貧困縣惡化為中度生態貧困縣。2011年后,華中和華南地區部分中度生態貧困縣恢復為輕度生態貧困縣。從重度和極度生態貧困縣情況來看,2002年,重度生態貧困縣為63個,極度生態貧困縣有8個,2011年重度生態貧困縣高達104個,極度生態貧困縣達19個;2019年,重度生態貧困縣下降至58個,但極度生態貧困縣數量仍高達18個。從非生態貧困縣的數量變化來看,2002年非生態貧困縣達314個,主要分布在東北、華中和華南地區,這些地區林地和水資源豐富,農田生產潛力大,加之其大多處于平原地區,地形平坦且生態良好,最終成為非生態貧困地區。此后非生態貧困縣持續降低,至2011年有101個,數量不足2002年的三分之一,2011年后非生態貧困縣開始增加,至2019年已恢復至174個,其中華南和華中地區非生態貧困縣恢復數量較多。作者認為,生態貧困的變化可能與生態負擔的變化有關,2002—2011年是中國工業化發展加速和環境污染嚴重時期,生態負擔顯著增加導致縣域生態狀況惡化,非生態貧困縣減少而生態貧困縣增加;2011年后,隨著環境治理力度的加大,生態負擔有所降低,縣域生態狀況逐漸改善,不同類型生態貧困縣呈現出相反的變化。

從全國生態貧困的空間分布來看,中國生態貧困的地區差異顯著。西部地區以重度和極度生態貧困為主,特別是新疆地區,是絕大部分極度生態貧困縣的分布地區。東部地區以輕度和中度生態貧困為主,且絕大部分非生態貧困縣也集中分布在這里,這一格局在時間維度上未發生顯著變化,究其原因,可能與地形地貌和自然資源分布有關。西部地區是高原、山地的集中分布地,森林覆蓋率低、農田生產潛力小,自然資源相對匱乏,因此以極度和重度生態貧困縣為主。東部地區多為平原、森林資源、水資源豐富,農田生產潛力大,因此非生態貧困縣和輕度生態貧困縣集中分布在這一區域。

3.2 縣域生態貧困結構

圖2描繪了2002—2019年不同類型生態貧困縣的數量變化情況。其中,地貌-資源貧困型生態貧困縣只有烏恰縣,其數量始終為1,故而未在圖2中進行描繪。由圖2可知,2002—2004年間中國生態貧困主要類型是地貌貧困型。2004年后,隨著中國工業污染的加重和生態負擔的提高,負擔貧困型縣域開始劇增,2013年負擔貧困型縣達到789個,為歷年來最大值;與此同時地貌-負擔貧困型貧困縣也開始增多,于2012年達到歷年最大值378個。2014年后,隨著中國對污染排放的控制和生態環境的改善,負擔貧困型縣的數量開始下降,2019年負擔貧困型縣已降至710個,但仍為我國生態貧困類型中最多的一類。

圖2 2002—2019年生態貧困類型變化圖

從各類型生態貧困縣的空間變化來看,其地理分布在不同年份間變化不大。其中,地貌貧困型集中分布在中國西南、華中和華南地區,代表性省份有云南、貴州、四川等,這些地區具有高原山地居多,且地面起伏大的特點,地形地貌的復雜性導致了區域交通發展和基礎設施建設難度大,阻礙了經濟社會發展,最終成為了地貌貧困型的典型代表地區。資源貧困型主要分布在西北地區,表現為耕地、水源、森林等資源的不足,不利于第一產業的發展,形成了資源貧困型的生態貧困。負擔貧困型主要分布在華北地區和華東地區的北部,這些地區工業發展程度高,高污染、高能耗企業集聚,導致地區污染物排放過量,影響了居民健康,進一步拖累了經濟社會發展,形成了負擔貧困型的生態貧困。地貌-負擔貧困型和地貌-資源貧困型兩個類型是由兩種不同因素導致的生態貧困,其中地貌-負擔貧困型生態貧困縣數量相對較多,2002年地貌-負擔貧困型生態貧困縣主要分布在中國東北地區,這些縣兼具地形地貌極端和生態負擔過重的特點,以地勢高、污染嚴重為主要表現形式。2011年后,陜西、湖南、廣西等地區部分縣域演化為地貌-負擔貧困型。地貌-資源貧困型貧困的代表縣較少,只有新疆西部的烏恰縣這一代表縣域,其特點是地勢高、地形起伏大,同時也面臨著農田生產潛力不足等問題。

3.3 縣域生態貧困動態演化

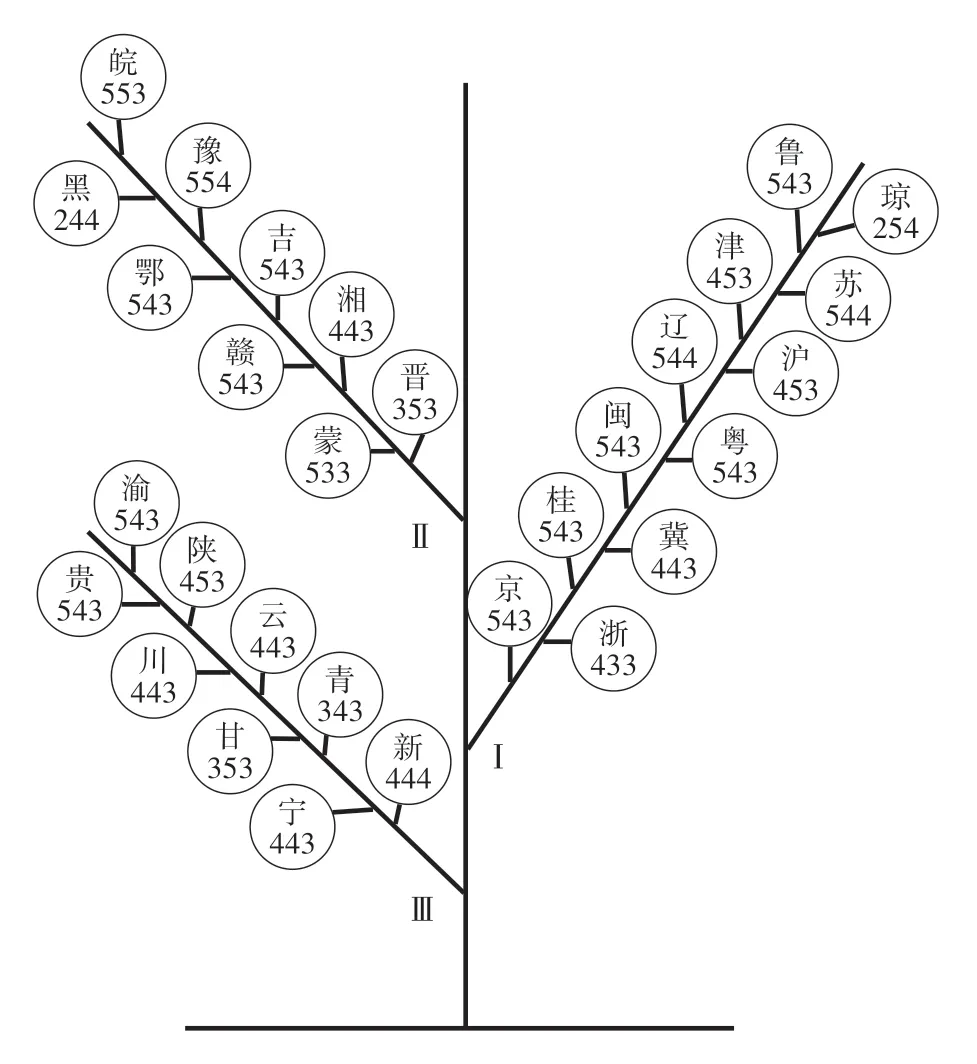

由于中國縣域生態貧困分布具有較強的地域特點,因此有必要觀察不同地域生態貧困水平的發展演化趨勢,文章采用演化樹進行分析。演化樹原本是生物學家對各類生物間親緣關系的分析工具,后來演化樹被廣泛應用于區域經濟學的研究中[23-25]。以2002年、2007年、2011年和2019年4個主要年份為截斷點,分別測算2002—2007年、2007—2011年以及2011—2019年的生態貧困發展速度,結合基年剝奪分值,將生態貧困的演化劃分為不同類型,見表4。繼而借鑒演化樹的原理,將各地區生態貧困的發展演化描繪出來,如圖3所示。由于所使用的縣域數據樣本量較為龐大,無法在演化樹上進行直觀體現,因此將縣域數據加總平均到省級。圖3中樹的分支代表所處地區的不同:其中類型Ⅰ為東部地區,類型Ⅱ為中部地區,類型Ⅲ為西部地區。分支上的“葉片”代表不同省份,用省份簡稱表示;葉片上的3位數字分別代表2002—2007年、2007—2011年以及2011—2019年的生態貧困演化類型代碼,見表4。

圖3 中國縣域生態貧困發展演化樹

借助演化樹可以得到中國不同區域生態貧困的動態演化趨勢:①東部地區絕大多數省份在2002—2007年、2007—2011年間生態貧困持續加劇,2011年后隨著中國污染治理和生態恢復的進行,東部地區大部分省份生態貧困開始減緩,但海南、江蘇、遼寧三省仍然呈現加劇的態勢。分析發現,海南省和遼寧省生態貧困加劇的主要原因是生態負擔的增加,這可能與兩省產業結構不合理,高污染、高能耗企業過多有關;江蘇省生態貧困加劇的主要原因可能與自然資源退化有關,如植被指數降低。②中部地區生態貧困演化與東部類似,大部分省份在2002—2007年、2007—2011年間呈現出生態貧困加劇趨勢,其中安徽、河南兩省生態貧困持續快速加劇。2011年后,大部分省份生態貧困開始減緩,但河南、黑龍江兩省仍在加劇,這與兩省生態負擔加重有關。③從西部地區生態貧困演化趨勢看,2002—2007年間甘肅青海兩省生態貧困呈現減緩趨勢,但2007—2011年卻開始衰退,特別是甘肅省,衰退速度超過了10%。除此之外,西部其他省份生態貧困在2002—2007年、2007—2011年間均呈現加劇趨勢。2011年后,除新疆外其余省份生態貧困開始減緩,而新疆地區由于農田生產潛力的不足導致自然資源退化,生態貧困加劇。綜合東、中、西部整體情況看,中國大部分地區在2011年后生態貧困開始減緩,但部分省份仍在加劇,且不同地區生態貧困加劇的原因也各不相同,因此,因地制宜改善環境、恢復生態,有針對性地制定區域綠色發展策略是減緩生態貧困的重要路徑。

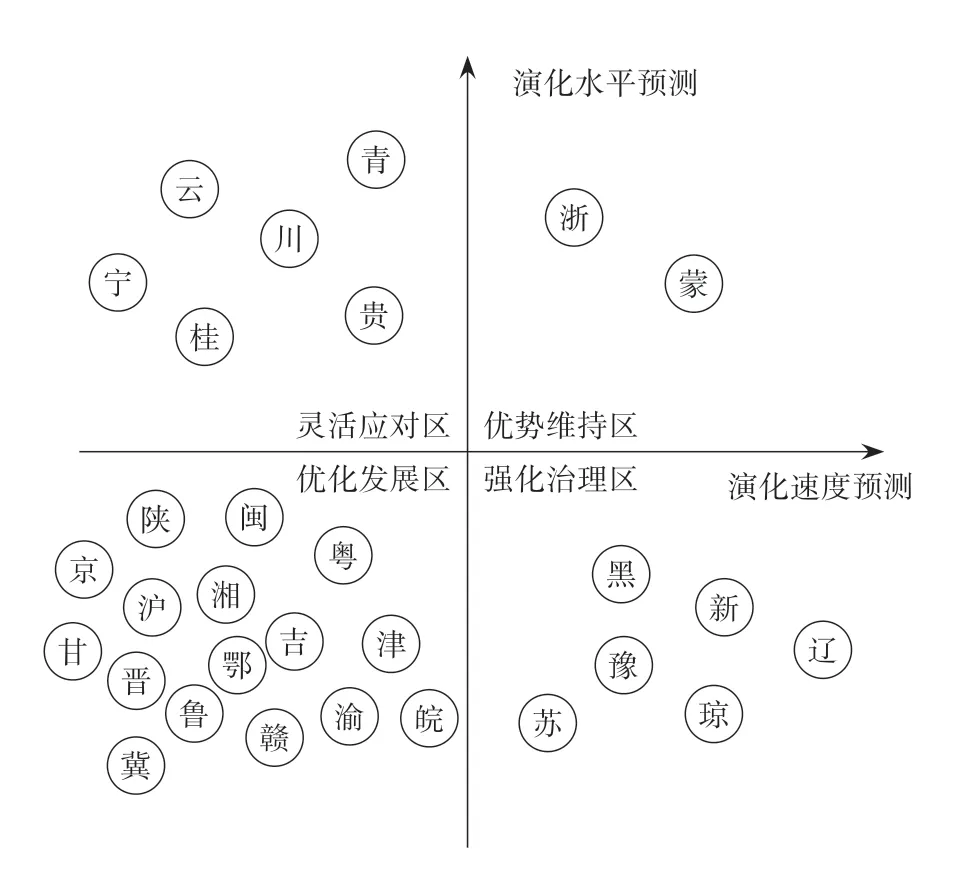

基于演化樹方法,可以對各地區生態貧困進行預測,結果如圖4所示。其中橫軸代表對各區域生態貧困演化速度的預測,越往右側表示生態貧困演化速度越快;縱軸則是表示對生態貧困水平的演化預測,越往上表示未來生態環境會越好。由橫、縱坐標軸的定義可知,象限分析圖越往右下角表示生態貧困加劇速度越快,而右上角則表示生態貧困持續減緩。左上和左下兩個區域分別表示生態貧困緩慢減緩和緩慢加劇。根據橫、縱坐標,將樣本地區的生態貧困預測分為四個模式:優勢維持區、優化發展區、強化治理區以及靈活應對區。優勢維持區表示在演化發展過程中生態貧困狀況良好或兩個時期持續好轉,未來生態發展趨勢較好。優化發展區表現為生態貧困先變壞后轉好,但是鑒于其生態貧困水平較高,導致未來發展具有不確定性,仍需要進一步優化發展。強化治理區的特點是生態貧困持續加劇,多表現為生態負擔的增加或自然資源的退化,應強化治理,防止生態環境進一步惡化。靈活應對區主要是由于地形地貌因素導致的生態貧困,難以通過短期內的治理進行緩解,只能在未來發展中進行靈活應對。

圖4 中國縣域生態貧困預測圖

4 結論與政策建議

隨著脫貧攻堅戰獲得全面勝利和“高質量發展”目標的提出,全面把握中國生態貧困現狀,揭示生態貧困的時空演變機理,對鞏固資源環境薄弱地區的脫貧攻堅成果,緩解相對貧困有重要意義。該研究基于生態貧困內涵和形成機理,提出一個綜合生態負擔、地形地貌和自然資源三維度的生態貧困測度指標體系,利用A-F多維貧困測度方法,全面測度了2002—2019年全國1 730個縣域的生態貧困水平和生態貧困結構;在此基礎上,利用演化樹將生態貧困水平、生態貧困發展演化模式與地域劃分綜合進行討論,梳理了生態貧困的時空演化路徑,并得出以下結論。

(1)從時間上看,中國生態貧困經歷了先加劇后減緩的過程,與生態負擔的變化有較強的正相關性;從空間分布上來看,西部地區以重度和極度生態貧困為主,東部地區以輕度和中度生態貧困為主,且絕大部分非生態貧困縣也集中分布在東部。這可能與西部是高原、山地的集中分布地,自然資源相對匱乏;而東部地區多為平原,自然資源豐富、農田生產潛力大有關。

(2)從生態貧困結構來看,中國主要生態貧困類型為負擔貧困型和地貌貧困型。隨著中國工業化發展,負擔貧困型逐漸增多,主要分布在華北地區和華東地區的北部,這與這些地區高能耗、高污染企業多有較強相關性;而地貌貧困型集中分布在中國西南、華中和華南地區,這些地區具有高原山地多、地面起伏大等特點。

(3)借助演化樹分析發現,中國大部分地區在2011年后生態貧困開始減緩,但部分省份仍在持續加劇,且不同地區生態貧困加劇的原因也各不相同。基于演化樹分析結果,將全國30個省生態貧困的未來演化方向歸納為優勢維持區、優化發展區、強化治理區以及靈活應對區四種模式。

根據研究結論,提出以下幾點政策建議:①守住自然生態安全邊界,強化生態保護和修復監管制度。要緩解生態貧困,促進生態文明建設,守住自然生態安全邊界是基礎。但目前中國生態安全依然面臨諸多挑戰,要守住自然生態安全邊界,宏觀上要加強頂層設計,完善并落實國土空間規劃,制定生態環境綜合性、系統性管理方案;微觀上既要優化生態環境管理跨部門協作機制,也要加強打擊生態環境損害行為,依法依規追究賠償責任,為守住自然生態安全邊界提供有力保障。②健全生態保護補償機制和市場激勵制度。健全生態保護補償機制首先要加大生態補償力度,提高生態轉移支付規模,加強對高生態貧困地區支持力度。同時建立差異化補償機制,引入生態保護紅線作為相關轉移支付分配因素,根據區域生態貧困水平劃定差異性紅線,加大對生態保護紅線覆蓋比例較高地區支持力度。健全市場激勵制度則要利用市場機制緩解縣域生態負擔,改變傳統的“大量生產、大量消耗、大量排放”的生產模式,推動經濟綠色發展。③對于不同生態貧困區域制定差異化緩解方案:如強化治理區應在完善排污市場機制的基礎上,大力宣傳生態文明建設的重要性,提高群眾生態意識,激發全社會參與生態保護的積極性;靈活應對區則應依據海拔、地形等地貌特點優化居民點結構,建設重點村和特色村,積極應對生態貧困。