國有農場土地經營權流轉促進了耕地養護嗎?

李博,王瑞梅,盧泉

(1.中國農業大學經濟管理學院,北京 100083;2.塔里木大學經濟與管理學院,新疆 阿克蘇 843300)

根據原農業部2014年和農業農村部2019年全國耕地質量等級情況公報數據,我國耕地質量在短期內已有恢復和提升,但中低等地仍占耕地總面積的68.76%。我國耕地質量提升在當前主要依賴于政府公共投資如高標準農田體系建設、中低產田改造等工程措施推進,農戶層面的養護措施采納相對滯后[1]。2019年我國承包地流轉面積占家庭承包經營面積的35.9%,在分離的產權特征下,耕地能否得到不同經營主體的養護?

耕地養護行為主要指保護和提升耕地質量的措施,包括土壤肥力提升、保護性耕作、水土保持等[2]。大部分學者認為穩定的產權(較長使用期、較大權利范圍、較少發生變動)有利于農戶增加相關投資,如配方肥和有機肥施用、渠道改良投資等[3-7],地權不穩定是農戶掠奪性生產進而導致耕地退化的誘因[8];但有學者認為地權穩定性與土地平整、秸稈還田等措施無顯著影響關系[5-6]。關于經營權流轉與耕地養護,較多學者認為租入地產權不穩定,自有地(或自留地、承包地)采取耕地養護措施的可能性高于租入地(或責任地、轉包地)[8-13]。也有學者認為自有地與租入地的養護措施采納及土壤肥力的差異在縮小[10],甚至不存在顯著差異或者反向影響[14-15],兩者差異可能在產權認知穩定、政府干預、有利合同形式(分成/現金租賃)、較短投資回收期等情形下逐漸消失[8,16-17]。

盡管國內外已有豐富研究,但國內外土地制度不同,我國土地產權特征也發生了變化[7,18]。早期以親子兩代代際流轉、親朋好友代耕代種等非市場化流轉為主[19],隨著土地經營權流轉正規化、市場化,租入戶在養護耕地上仍然比自有承包戶消極嗎?產權期限較短是經營主體不養護耕地的主要原因嗎?我國除農村集體所有土地外,還存在約1 067萬hm2的國有農場農用地,國有農場的規模優勢、組織優勢是農村地區農業改革的方向[20]。國有農場的規模收益使土地經營權流轉已趨向正規化、市場化,同時其土地承包期以退休年齡為限,國有農場樣本有助于回答上述問題。目前我國各省份除西藏和港澳臺地區外均有國有農場,2019年新疆擁有的國有農場數量(318個)和職工人數(42.7萬人)最多。該研究擬以新疆生產建設兵團國有農場職工為研究對象,揭示產權因素在大規模農業耕地養護中所起的作用。

1 國有農場土地制度及流轉特征

國有農場實行職工家庭承包經營為基礎、大農場套小農場的雙層經營體制。由于缺乏專門的法律規范,同時地方調整土地關系的規范層級低、數量少,不同地區國有農場的土地制度及其經營方式存在差異[21]。國有農場土地制度總體有以下特點:第一,大體推行“兩田制”:責任田(或身份田)、機動田(或經營田)。前者以在冊戶口為依據分配,后者以能者多勞原則發包,奉行職工優先原則[20];第二,土地國家所有,職工家庭只有“有限”的使用權。農場將土地租賃給職工,收取低于市場地租的承包費,職工按照農場生產經營制度組織生產[20,22];第三,土地承包租賃不超過退休年齡。職工可耕種到退休,但通常與農場分批簽訂租賃合同(1年一簽或3~5年一簽)[20,23],職工退休后其子女可優先承包;第四,國有農場限制外來人員租賃土地,且合同以中短期為主(2016年《深化農墾改革專項試點工作方案》),不同地區在不同時期對土地流轉也有不同限制[20]。國有農場土地經營制度有特殊性,但大體遵循農村土地改革思路[23],除了保留組織能力以及規模優勢,土地生產經營逐漸與農村趨同。

新疆生產建設兵團屬于農墾系統,其直屬中央,為省部級單位。1978年以前,兵團土地由國家所有并且統一經營;1978年以后,兵團土地所有權與經營權分離,逐步建立起大農場套小農場的雙層經營體制,經營權由團場和職工家庭共同擁有。根據2006年《關于深化團場改革的意見》,兵團規定職工家庭土地使用權最長期限為30年,并與職工分期簽訂承包合同(一般為5年),同時建立了“土地長期固定、產權明晰到戶、農資集中采供、產品訂單收購”的基本經營制度。2017年,兵團進行了土地調整并確權,要求各團場結合實際情況給予職工不低于2.67 hm2的身份地,土地基本平均分配且承包期以退休年齡為限;同時兵團全面取消了“五統一”(統一種植計劃、統一農資采供、統一產品收購、統一農機作業層次和收費標準、統一技術指導),種植戶經營自主權基本與農村農戶無異。

結合調研數據,樣本區土地流轉以短期為主,轉入期限2年以下占比38.82%,5年以下占比88.23%,但83.33%的種植戶到期后仍會續約。從合約形式看,84.54%的種植戶都會簽訂書面合同,可見土地流轉已相對正規。70.59%的種植戶轉入租金約為4 493~5 970元/hm2(即301~400元/畝)之間,因棉花經濟價值較高,零租金情況基本不存在;租金支付方式以現金(48.28%)或代繳社保(60%)為主,收益分成及實物支付比較少見。從耕地轉入來源看,轉自本地種植戶的占比最高(88.24%),轉自連隊集體的有11.76%,樣本區土地流轉范圍相對較窄。

2 理論模型

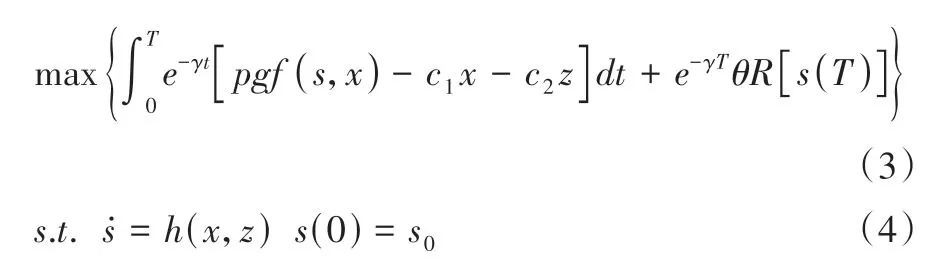

文章借鑒Mcconnell[24]的研究構建了產權視角下耕地養護的分析框架。假定種植戶為理性經濟人,通過合理配置生產要素追求利潤最大化;同時種植戶僅生產一種作物,單一作物的利潤函數如下:

其中:p為作物價格,g為中性技術進步,x為生產性投入,z為耕地養護投入,c1和c2分別為生產性投入和耕地養護投入的價格指數。生產性投入是必要的生產要素投入,如土地、化肥、農藥、種子等。耕地養護投入如土壤改良、廢棄物回收等并非必要投入,它可能是額外資金或勞動力投入,如有機肥和生物肥施用、地膜回收等,也可能是生產方式的轉變,如經驗施肥改為測土配方施肥,無機化肥改施有機化肥等。

s為土壤質量,這意味著產出的增加要同時考慮土地數量和質量。土壤質量變化滿足:

其中:h表示土壤質量的變化量,土壤質量不僅指土壤肥力質量(提供植物養分和生產生物物質的能力),還包括土壤環境質量(容納、吸收和降解各種環境污染物的能力)。生產性投入會耗竭耕地地力導致耕地質量下降(?h/?x≤0),而耕地養護投入有利于恢復耕地地力、提升耕地質量(?h/?z≥0)。土壤質量提升有利于增加作物產出,但達到土壤的最大生產潛力后,將不會再增加產出,因此,有fs≥0并且fss≤0。

種植戶是否養護耕地取決于耕地質量對其收益的影響,其在整個規劃期內最大化作物收益和農地價值的凈現值。中國“三權分置”背景下有三種產權形式的安排:自有承包經營、租賃經營、合作經營。它們的區別在于規劃期以及權利范圍的差別,后兩者的規劃期建立在承包期基礎上,根據《土地承包法》中的相關規定,種植戶會更關心承包地的退出補償價值和出租價值。

令T為農地規劃期,R為農地價值,R[s(T)]為終值,表明耕地質量會影響農地價值(包括退出價值和出租價值)。土地使用者旨在使整個規劃期內作物收益和農地價值最大化:

式(3)中,e-γt為折現因子,s0為耕地質量的初始狀況。對于自有地塊,θ=1;對于租入地塊,θ=0。進一步,建立關于式(3)和式(4)當期值的漢密爾頓函數:

λθ為當期值漢密爾頓乘子,表示狀態變量s在時刻t的邊際價值,每提高一單位土壤質量所增加的邊際效用,又稱為土壤質量提升的影子價格。根據最大化準則,最優條件方程滿足:

根據式(9),在租入地地力提升未能得到合理補償以及不能轉租的情形下,理性的承租戶會耗竭地力以最大化作物收益。通過對(8)式迭代計算,耕地使用者初始使用成本為:

由式(10)可知,自有地耕地質量下降的隱性成本(λ)不僅包含了作物收益的減少,還包含了耕地價值的下降,在耕地質量能夠被定價或補償的情形下,種植戶經營到期時耗竭地力不經濟。當租入地和自有承包地產權期限相等時(T1=T0),租入戶的耕地使用成本低于自有承包戶(λ0<λ1),因為租入戶在使用耕地時并不考慮農地價值。同時,產權期限較長的種植戶能獲得更高的作物收益,因而擁有較高的耕地使用成本。

根據最優條件式(7),可得:

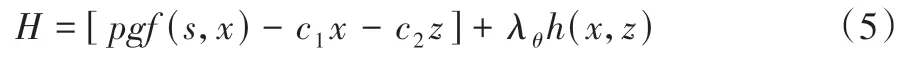

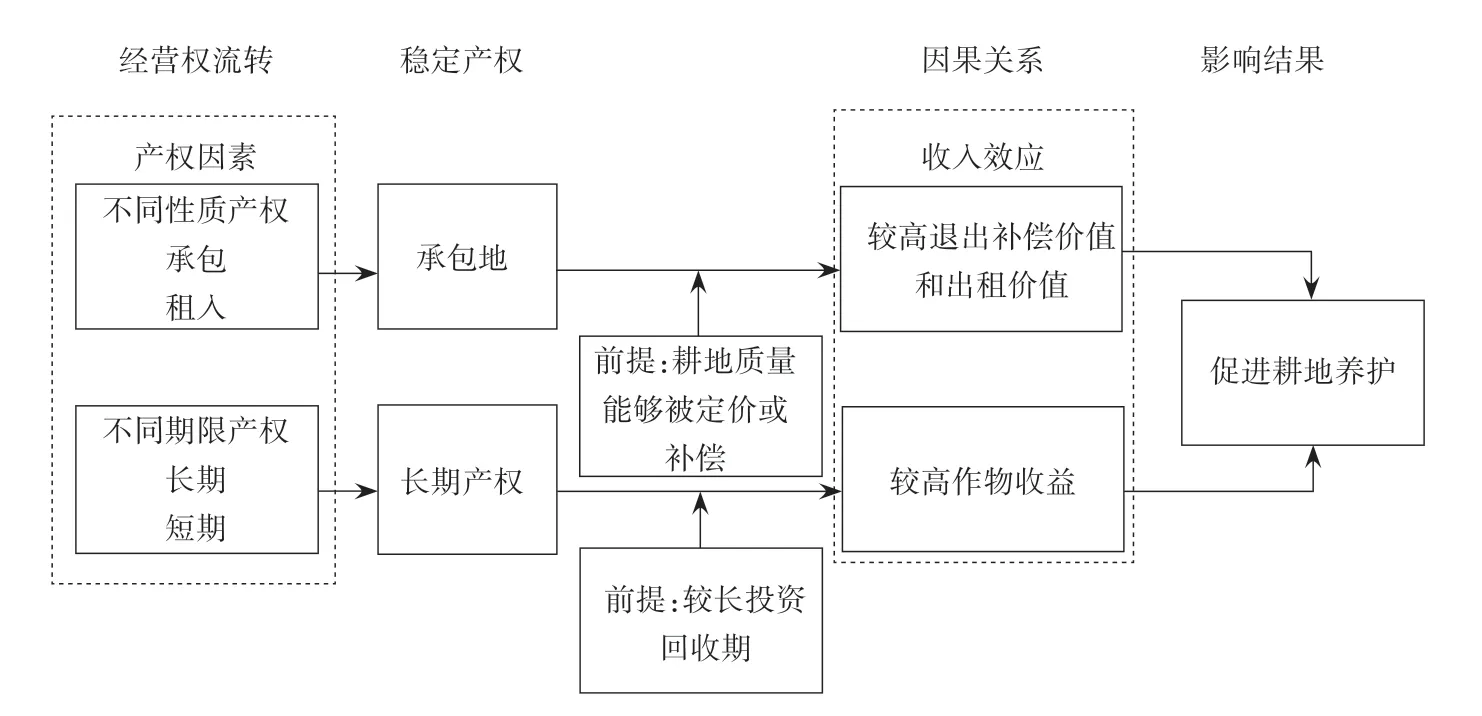

由上式可知,λθ越高,種植戶養護耕地的邊際收益更高,其會采取耕地養護措施或增加相關投入,直到邊際收益等于邊際成本。綜上,提出假設:①在承包地的耕地質量能夠被補償或定價的情形下,承包地采取耕地養護實踐的可能性將高于租入地;②針對于長期投資,產權期限越長,耕地被養護的可能性越高。上述關系如圖1所示。

圖1 土地經營權流轉影響耕地養護的機理

3 數據來源與樣本特征

3.1 數據來源

棉花為大宗農產品,是新疆生產建設兵團國有農場的主要經濟作物,2020年播種面積占其農作物總播種面積的61%,該研究擬以新疆生產建設兵團國有農場棉花種植戶為研究對象。不同地區的土壤、氣候、種植制度、耕地障礙因素不同,因而不同地區、作物的具體養護實踐存在差異。該研究充分考慮了棉花農藝特征和當地技術推廣趨勢,選擇了棉田生產過程中相對迫切的土壤改良和地膜回收作為耕地養護實踐加以研究。數據主要來源于2020年5月在新疆生產建設兵團一師和七師調研獲取的一手數據,其種植面積分別在兵團各師中位列第2和第3,所獲數據有一定的代表性。調研以棉農為訪談對象,采用分層抽樣的方式共獲得了兩個師四個團42個連隊1 191個種植戶數據,由于每個樣本戶僅獲得了最大地塊的數據,因此,共獲得1 191個地塊數據。其中,自有承包地塊為1 021個,租入地塊為170個;93.45%的樣本地無套種,6.55%的地塊套種了茴香、棗樹或梨樹。

3.2 樣本特征

樣本區以青壯年家庭居多,戶主年齡在30~50歲的占比67.17%,與全國農業從業人員平均年齡65歲相比,樣本區棉農相對年輕。樣本區專業化程度較高,62.22%的種植戶棉花收入占比超過50%。67.02%的種植戶都獲得了抵押貸款,樣本區推出了1年期的惠農貸服務(春播貸款,秋后還賬),種植戶抵押貸款的可得性較高。樣本區種植規模普遍較高,67%的種植戶種植面積在2.67~3.33 hm2(40~50畝)之間,31.82%的種植戶種植面積超過3.33 hm2。然而仍有81.53%的種植戶想擴大經營面積,這表明樣本區植棉積極性較高。

從土壤改良來看(表1),53.57%的種植戶改良了土壤,其中租入地改良的比例高于自有承包地。樣本戶通過施用有機肥來改良土壤的比例最高,往后依次是施用有機化肥、測土配方施肥、施用微生物菌肥、施用土壤改良劑。其中,有機肥主要是發酵雞糞和羊糞;有機化肥主要是氮磷鉀含量低、有機質含量較高的化肥。租入地與自有承包地在改良的具體措施上不存在較大差異,但租入地在各項比例上基本高于自有承包地。

從地膜回收來看(表1),地膜回收頻率基本在每年1-2遍(占比86.71%),12.69%的種植戶每年會回收3遍以上。58.38%的種植戶以勞動投入為主,機械投入為主占到30.41%。種植戶隨意丟棄殘膜的行為已得到較好約束,采用市場行為處理殘膜比較普遍;但殘膜單位價值較低,離回收站點較遠的種植戶,會選擇放棄售賣、堆在集中堆放點,其中租入地選擇賣掉的比例(52.94%)遠高于自有承包地(41.23%)。

表1 樣本土壤改良與地膜回收情況

4 研究方法與變量選取

4.1 研究方法

令LM為土壤改良行為,其為多元有序變量,這些可觀測值LM來源于不可觀測的潛變量LM*;令RF為地膜回收行為,其可看作連續變量,上述兩個變量的具體賦值見表2。根據理論分析建立如下計量模型:

其中:T1為土地產權性質變量,租入地塊賦值為1,否則為0;T2為土地剩余產權期限,其中承包地的產權期限與種植戶的退休年齡有關,租入地的產權期限為剩余年數,T1×T2為上述兩個變量的交叉項,用以考察調節效應。Xi和Xj為控制變量,包括家庭特征、種植特征、影響土壤改良和地膜回收的情境因素等(表2)。

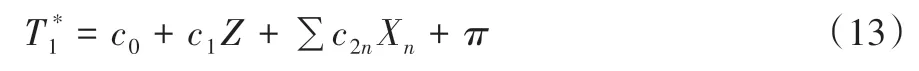

不存在內生性的情況下,為得到更有效的估計結果,(11)和(12)式可以似無相關模型為基礎,進行聯立估計。由于是否為租入地與養地行為可能存在因果聯系,即自有地因為產權更加穩定、養護價值更高,會被得到更好地養護;反過來,若土地得到了較好地養護,那么種植戶租出的可能性比較小。當存在內生性時,可能得到不一致的結果。因此,為了解決內生性問題,選取所在連隊的土地轉入水平作為土地產權性質(T1)的工具變量。若所在連隊的土地轉入水平較高,這意味著種植戶對棉花種植效益的預期比較樂觀,進而影響種植戶個人轉入土地的決策,但群體的土地轉入水平與種植戶的耕地養護行為并不直接相關。基于此,建立如下計量模型:

其中:T1*為土地產權性質的潛變量,Z為工具變量,Xn為包含Xj和Xj的一系列控制變量,π為隨機誤差項。技術上,采用條件混合處理模型(Conditional Recursive Mixed-Process,CMP)將式(11)、式(12)、式(13)聯立估計。CMP方法由Roodman[25]提出,其以似無相關模型為基礎,適用于由不同被解釋變量類型組成的混合模型系統。它通過判斷式(11)、式(12)、式(13)中誤差項的相關性是否等于0,檢驗是否存在內生性或需要聯合估計:若式(11)和式(12)的誤差項顯著相關,則兩個方程需要聯合估計;若式(11)、式(12)與式(13)的誤差項相關,則意味著存在內生性需要采用系統估計方法,反之單一方程估計即可得到一致參數。若模型存在內生性,將采用控制函數法(Control Function,CF)進行結果的穩健性檢驗。具體步驟是:第一階段將內生變量對工具變量和外生變量回歸,得到殘差估計量(π?);第二階段將被解釋變量對內生變量、外生變量及殘差估計量(π?)進行回歸,如此可得到一致估計量。

4.2 變量說明

結合現有文獻,文章相對全面地考慮了影響種植戶養護耕地的變量,既包括家庭特征(戶主年齡、村干部、風險偏好、家庭收入)、種植特征(抵押貸款、種植年限、種植面積、耕地質量感知、地塊耕種年數),還包括與土壤改良、地膜回收直接相關的經濟(資金約束)、技術(技術約束)和制度因素(補貼感知、激勵感知、懲罰感知、社會規范)。變量定義及描述見表2,為了解租入地與自有地的特征差異,進一步進行了比較均值分析。

由表2可知,租入地被改良的均值顯著高于承包地,承包地的地膜回收頻率均值略高于租入地,但并不存在顯著差異。自有地與租入地主要在家庭及種植特征變量上存在差異,在土壤改良與地膜回收的內外部感知上基本沒有差異。家庭及種植特征方面,租入戶在抵押貸款、種植面積變量上的均值顯著高于承包戶,而在產權期限、耕地質量感知、地塊耕種年數變量上的均值顯著低于承包戶。

表2 變量定義與描述

5 結果與分析

5.1 回歸結果

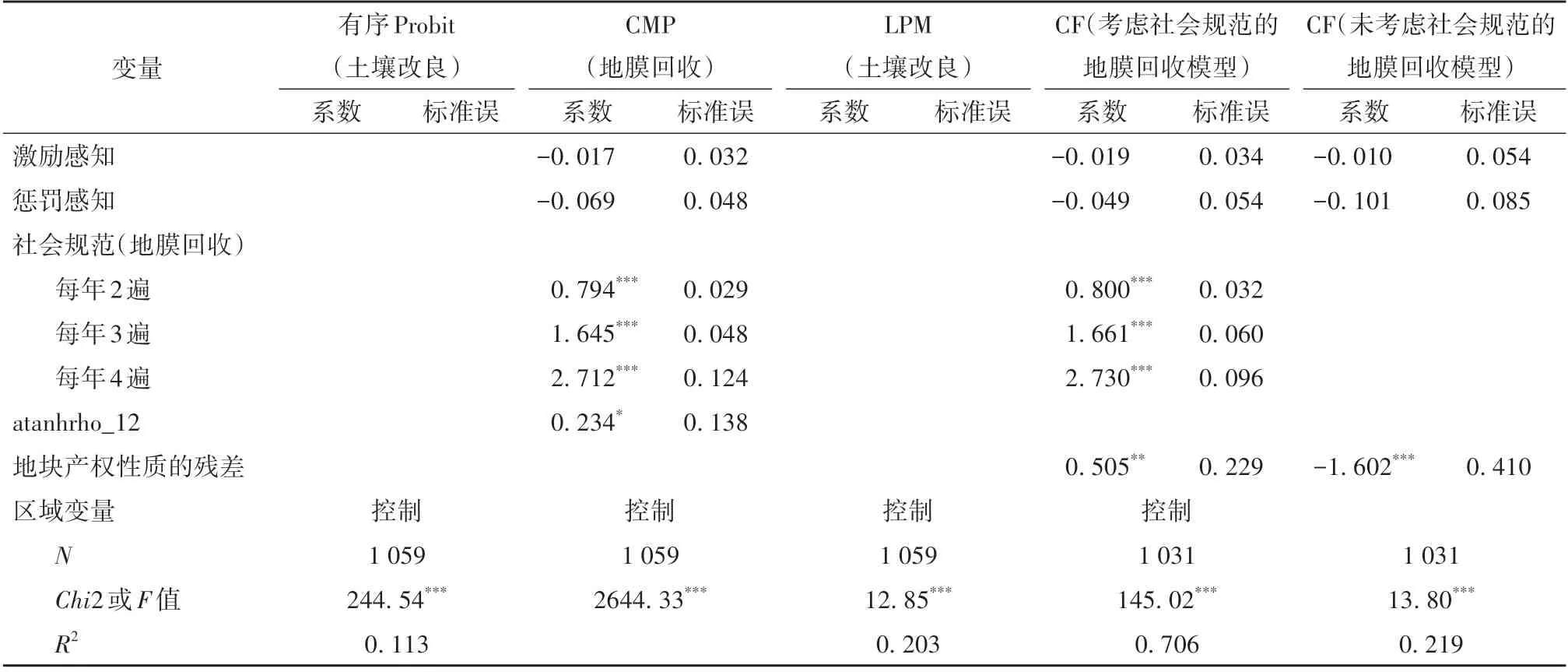

首先運用CMP方法對式(11)、式(12)和式(13)這一方程系統聯合估計。式(11)和式(12)、式(11)和式(13)的Atanhrho值均不顯著,這表明在選定現有控制變量下,式(11)不存在內生性,且式(11)和式(12)可分開估計;式(12)和式(13)的Atanhrho值在10%的水平上顯著,這表明需要采取可解決內生性的方法估計式(12)。針對式(11),采取有序probit的方法進行估計,并采用線性概率模型(LPM)驗證結果的穩健性。針對式(12),分別采用CMP方法和CF方法估計并進行穩健性檢驗,由表3可知,兩者均拒絕產權性質外生的假定,兩個模型中變量的影響方向、顯著性大體一致。

土壤改良模型中,產權性質與土壤改良行為顯著正相關,這與前文理論分析有所不同,但與已有研究存在一致。Knowler等[14]總結31篇相關研究,發現少有研究支持“自有戶比租賃戶更好地采取保護性農業實踐”的假設,顯著正向和顯著反向的研究結論數量差不多。產權性質與產權期限交互項在10%的水平上顯著為負,這表明承包地產權期限越長,其被改良的可能性越大。控制變量中,風險偏好、種植年限、種植面積、補貼感知、社會規范與土壤改良行為顯著正相關,而種植戶所面臨的資金和技術約束會顯著阻礙其改良土壤。

地膜回收模型中,產權性質與地膜回收行為顯著負相關,這與前文理論分析一致;與預期不一致,產權期限并未顯著促進種植戶提高地膜回收頻率。徐志剛等[26]的研究表明,較長地權期限對于是否采納秸稈還田的影響不大,但對規模戶有顯著的促進作用,這種不顯著影響可能與比較靈活的土地流轉契約有關。控制變量中,風險偏好、抵押貸款、社會規范與地膜回收行為顯著正相關,而耕地質量感知、地塊耕種年數有負向影響。社會規范能較大程度解釋種植戶行為,加入這一變量后,模型擬合優度提升了約50%(見表3中第8列至第11列);若不考慮地膜回收的非正式規制,將產生遺漏重要變量而導致的內生性問題,因為關鍵變量的影響方向發生了顯著的反向變化。

表3 土地經營權流轉與耕地養護行為模擬結果

續表3土地經營權流轉與耕地養護行為結果

考慮到戶主年齡與產權期限顯著相關導致產權期限的估計一致但非有效,該研究分別采用有序Probit和CMP方法對剔除戶主年齡的兩個模型進行回歸并比較了其中的差異(限于論文篇幅,回歸結果未列出)。由結果可知,關鍵變量的影響方向均未發生變化,但共線性問題使關鍵變量的顯著性有所下降。

5.2 結果討論

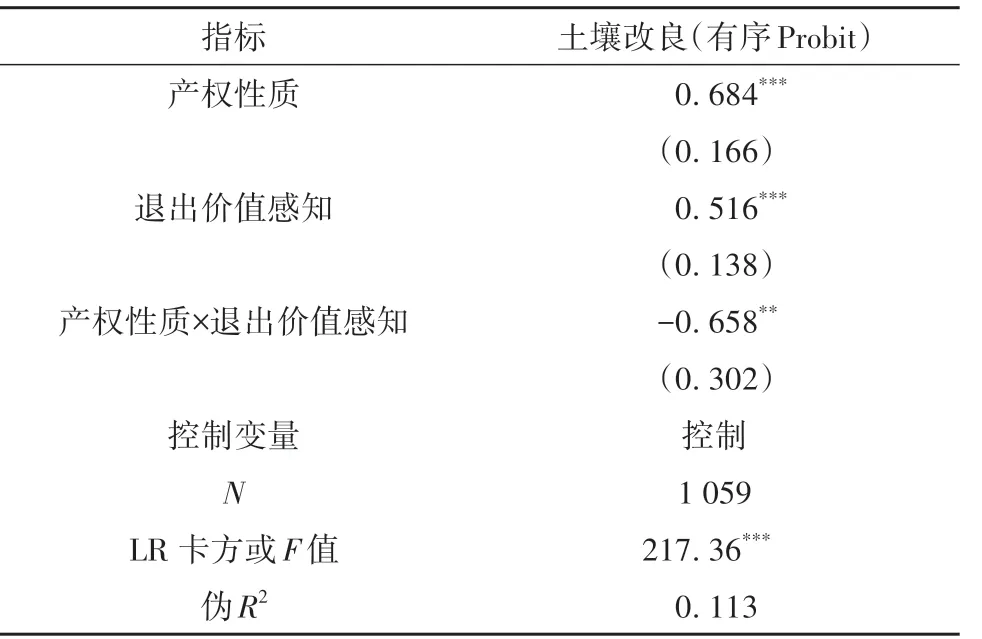

(1)為什么自有承包地未能如理論預期得到更好地改良?第一,土壤改良的耕地價值。通過考察改良土壤的退出價值對兩者關系的調節作用可知(表4),存在耕地退出價值對兩者關系的反向調節作用:若承包戶能夠感知到耕地地力提升的退出補償價值,承包地被改良的可能性會顯著高于租入地。而該研究的反向結論可能與絕大部分承包戶未能感知到耕地地力補償價值有關,因為樣本中僅有10.66%的種植戶知道耕地地力提升會有耕地退出補償。第二,土壤改良的作物收益。由表2可知,租入戶種植規模顯著高于承包戶。根據自然科學實驗結果,改良土壤增加的產出較小使小規模戶并無多大積極性,例如,盧合全等[27]的研究表明,常規量化肥配施商品有機肥的產量僅比單施化肥多出約44.776 kg/hm2。同時,若要達到理想產出效果,還需考慮復雜的技術因素。因而,土壤改良的耕地價值感知無差異情形下,改良土壤對于規模較大的租入戶更有吸引力。

表4 耕地養護價值感知的調節效應檢驗

(2)為什么產權性質對不同養護行為的影響有顯著不同?首先,2018年以前政府主要通過限制供水或機械下地等措施督促種植戶回收地膜;2018年以后一些團場將地膜回收納入考核,若承包戶按要求回收地膜,政府會補貼一定比例資金用于繳納社會保險,反之無相關補貼資金,樣本中分別有72.38%和89.67%的種植戶能感知到政府激勵和懲罰。然而,考核瞄準的通常是具有職工身份的承包戶,租入戶受到地緣關系的非正式制約,需要回收地膜但并不能獲得補償(特別是棉花行情較好的時候)。另外,承包戶還可因耕地污染不嚴重而獲得較高的出租價值。其次,殘膜對產出的影響存在“危害閾值”,當殘膜量未超過危害閾值時,產量下降程度非常小;超過閾值后,產量會有大幅下降[28]。隨著棉田地膜污染程度降低,不同主體均沒有動力在低于危害閾值時增加投入,產權的激勵作用不明顯。在作物收益無差異的情況下,政府激勵增加了承包戶治理地膜污染的耕地價值,承包地的回收程度顯著高于租入地。因此,政府干預改變了不同主體的相對治污價值,由此出現了不同影響結果。

(3)為什么產權期限并不總是發揮積極作用?首先,影響結果的不同可能與投資回收期有關。種植戶當年改良土壤的影響會持續2~5年,投資回收期相對較長;種植戶在當年回收殘膜以避免第二年大幅減產,盡管額外增加地膜回收頻率可以長期保持土壤健康,但額外收益非常小,同時政府激勵和約束的是短期行為。其次,根據變量相關性分析,產權期限長的種植戶通常種植經驗少、種植面積小、相對年輕、家庭人力資本和收入水平較高,并且未能感知到殘膜對單產的負面影響以及嚴重的地膜污染,認為殘膜不會影響耕地退出價值和出租價值。與前述分析一致,產權期限較長的種植戶不能感知到額外治污投入所帶來的遠期價值和作物收益。因此,較短回收期、與較長產權期限相關聯的種植戶特征導致產權期限出現了反向影響。

6 結論與建議

隨著土地經營權流轉普遍,不同經營主體都能夠注重耕地的用養結合,是實現農業高質量發展的基礎。該研究基于不同產權特征主體養護耕地的經濟模型,利用新疆國有農場棉花種植戶1 021個承包地和170個租入地的調查數據,采用內生性估計方法,考察了不同產權性質和產權期限地塊的養護差異。主要結論如下:①實際中承包戶與租入戶的耕地價值感知無差異,規模租入戶因能從土壤改良中獲得規模收益、縮短了投資回收期,從而比承包戶更積極。②殘膜對產出的影響存在“危害閾值”,并且政府對不同主體的干預影響有差別,因而承包地的回收程度顯著高于租入地。③產權期限與種植戶改良土壤并不總是顯著正相關,與較長產權期限相關聯的負面特征(較低的治污價值認知)導致了地膜回收中的反向結果。以上結果表明,經營權流轉能促進耕地養護,因為租入戶在耕地養護上并不比承包戶消極,特別是對于規模租入戶以及政府干預程度低或者無差別干預的養護行為(政府差別干預會改變不同主體治污的相對價值);流轉期限較短不是制約種植戶養護耕地的決定性因素,經營主體自身所具備的特質(如規模大、管理技術水平高),使其易于認識和掌握相關技術或服務、從中獲取的收益能夠抵消產權因素的不利影響。

因此,除了賦予長期產權、引導經營主體簽訂穩定合約,應重點考慮規避委托代理風險的激勵機制,彌補產權不穩定可能帶來的不利影響。基于此,提出三點建議:①完善土地承包經營退出機制以提升養護耕地的遠期土地價值。實際中政府并未就耕地地力提升如何補償、補償標準做出明確規定,為了促進不同主體均能夠養護耕地,需明確耕地退出標準,拉動不同主體建立養護耕地的契約。②政策激勵需瞄準經營主體的長期行為結果。當前政府激勵主要聚焦于經營主體的短期行為,條件成熟時政府應規定耕地退出時的地膜殘留量以及土壤質量標準,由此推動承包戶與租入戶建立長期養護耕地的契約。③為經營主體提升養護耕地的作物收益提供技術支持和信息干預。政府應推動農資企業+農資銷售商+經營主體自上而下的技術服務鏈條,鼓勵農資企業產品服務模式創新,提升經營主體養護耕地的獲益能力;同時采取信息干預如獎勵懲罰、建立示范區、樹立典型等方式緩解小農的有限理性,向其傳遞耕地養護價值以及如何實施的信息。