“錯孔”嵌玉符試探

張明華

2019年,上海青浦福泉山遺址吳家場墓地207號良渚大墓,出土了一件長方體弧刃玉戚。此器青白相間,受沁嚴重,刃部一角有損,特別之處是在上部所鉆縛柄穿孔的下面另有一孔。孔內專門嵌入了正反兩個圓片,質地、色澤與玉戚完全一致,大小、厚薄與穿孔嚴絲合縫(圖1)。發掘者認為:“當是為了修補錯孔有意識選擇、處理的結果。”①可能是下面的圓孔因為沒有起到美觀、實用的功能,于是被認為是工匠失誤的遺留,嵌入的兩個小圓片是專門用來彌補缺陷的。筆者檢索了一些相關資料以及先民的琢玉工藝特點,發現問題似乎沒那么簡單,試析如下。

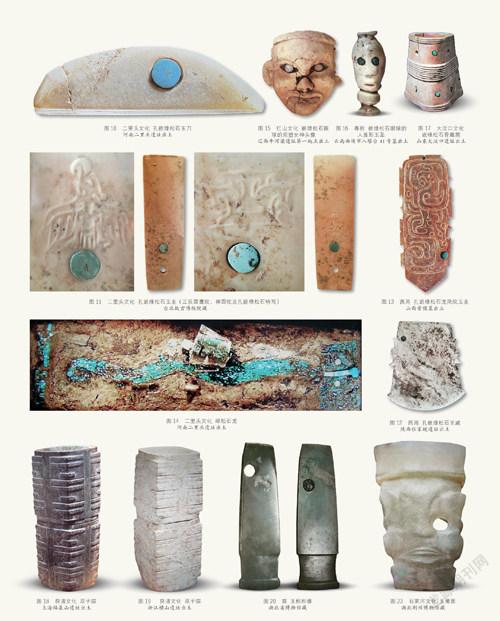

錯孔?筆者認為可能性極小,它與縛柄孔位的最佳位置離開太遠。玉材歷來稀貴,工匠為了在玉器上選擇能與器柄捆扎結實的孔位,事先都會認真仔細測試設計過。管鉆孔工藝需有人不斷加沙、加水,不斷旋鉆,是一項十分繁難費時的工序,即使臨時發現孔位有誤,也可以隨時停下糾偏。顯然,這一規整卻不當的孔位,與琢玉工藝中發生的用力失控、工具損壞等的突發錯位、破碎諸事故造成的跡象完全不同,因此,將其識作錯孔缺乏說服力。但在好好的一件完整的玉器上,沒有紋樣的美觀,沒有加固的功能,在莫名其妙的位置上多鉆一個圓孔(圖2~圖8),要說這是有意為之,同樣很難理解、解釋。然而,這種現象出人意料地在先秦的玉器中時有發生,有些孔中也有嵌填物,絕大多數用的是當時認為更加稀貴的綠松石(圖9~圖13)。綠松石在先秦時期,大都作為先民寶物上的嵌飾,二里頭遺址的綠松石虎頭龍更是名聞遐邇的超級國寶(圖14)。有的被琢磨成圓片或半球形作為神人神祖的眼睛鑲嵌在眼眶中(圖15、圖16),而絕大多數被琢磨成各種形狀大小的小薄片,在象牙器上(圖17)、玉石器上、青銅器上、漆木器上嵌貼成各種圖案。把綠松石填補在先秦玉器的“錯孔”中,起美化裝飾作用?感覺不到;起加固作用?更加勉強。相反,筆者認為它與“錯孔”一樣,應該也是刻意為之的存在。“刻意為之!”這讓我聯想起以前在研究玉琮時讀到的北京王仁湘研究員的文章②,他居然從良渚玉琮的一個不可理解的現象中找到了一個“刻意為之”的系列,那種將良渚的玉禮重器—簡化人面紋直筒形長玉琮攔腰切斷,甚至不惜磨損神圣的簡化人面紋的行為(圖18、圖19)。雖然有學者認為“其意圖可能是通過切斷一件玉琮來增加玉琮的數量”等等的說法③,但按筆者的研究發現,中國古代玉器的所有題材都是正面的內容(這是其他材料所不具有的特點),因此,良渚先民將自己神圣的重要禮器攔腰切斷,絕對不可能是一種破壞性質的負面行為。王仁湘亦恰當地予以美名—雙子琮,而且提出了可能是“合符”一說。雖然這只是王仁湘的一種未經深入考證的假設,但很有見地,對我的啟發極大。為此,筆者寫成了《玉琮、合符和雙子琮》,論述了一分為二的“雙子琮”是良渚文化乃至中國最早的上下“合符”形式④。同時釀成了筆者的先秦玉器在“錯孔”中嵌玉的現象會不會與合符信物相關的聯想。因為出現“錯孔”嵌玉玉器的古墓,幾乎全是當時地位顯赫的大墓。上海福泉山遺址吳家場墓地出土“錯孔”嵌玉玉戚的M207,是良渚文化中唯一出土最完整、最高大、最精美的巫師御虎紋象牙權杖的大墓:隨葬玉石陶骨象牙器共計308件,家犬6條之多。出土“錯孔”龍鳳紋玉圭形器的山西晉侯M31,隨葬了玉覆面、組珮、人龍形玉飾、玉牌連珠串飾等大量玉器和青銅重器。

《史記·黃帝本紀》:“諸侯咸尊軒轅為天子……合符釜山。”說的是黃帝征調了諸侯的軍隊,擒獲并殺死了發動叛亂的蚩尤,諸侯因此都尊奉軒轅為天子,取代了神農氏。從此他就一路劈山開道,征討叛逆,往北驅逐了葷粥部族,來到釜山,與諸侯合驗了符契,在涿鹿山下建起了都邑。顯然,其中的合符,就是指一種公認的君臣、合盟之間軍事、行政、慶典活動時各執一半,屆時能分而相合相互印證的信物,也是“合符”的最早記錄之一。我國歷來有用竹木、玉、銅等的符節作為將帥或王遣使發兵的信物,民間也有因信物使親情、姻緣得到重續的跌宕起伏、悲喜交集的感人故事。先秦這種“錯孔”嵌玉的現象屬于什么性質?無從查考,如果雙子琮的符節功能,從玉琮基本功能是禮器、瑞器而偏向首領或王的神權、政權上考慮,那么,先秦這種在鉞、戚、刀、圭等多種玉器上鉆孔嵌玉的符節,可能是比之低一二等級的遣權相關的、分工更細的專項符節。至于在大墓中發現的那些嵌入綠松石、玉片缺如的“錯孔”符節,應該是嵌入物正被持有人在外行使職權尚未歸位的現象(同為玉柄形器,一件空缺,一件有嵌綠松石,反映了使用中的兩個不同狀態,圖20)。當然,考古發現的近似的“錯孔”玉器還有不少,很容易與殘器重鉆后的廢物利用相混淆,它們之間的不同之處在于,多余的孔大都是殘孔,那個重鉆孔必定位于適合縛柄的位子上。

另,玉器的“錯孔”現象一般一器一孔,嵌玉往往為一片。福泉山嵌玉玉戚雖然同為一孔,但孔內嵌入的是正反兩件玉片,是從玉戚兩面對合嵌入的。是特殊的一器由三人參與的合符,還是另有意義?山西陶寺遺址一件玉鉞更加特別,“錯孔”居然有兩個。頂部的一孔,位于無需鉆孔的嵌入柄卯的位置上,鉆孔竟呈電阻符號“Ω”形,下部的鉆孔呈“8”字形(圖21)。在鉞上穿孔的過程不難理解,頂孔在貼近器頂位置用管鉆先鉆出一孔后,頂端再切出凹口。下側的“8”字形孔,是先后錯疊兩孔鉆成的。然而,無法解釋的是嵌入的玉片分別是完整的“Ω”形和“8”字形,這不是管鉆可能完成的形狀,應該是工匠另取材料,刻意依“Ω”形和“8”字形專門雕鑿出來后嵌入的。為何要鉆出一器兩孔和如此特別形狀的嵌玉和孔形,尚需大家探索求證。

至于那種罕見的,在被先民視作神圣的玉儺面的任意位子上,“蠻不講理”、毀容式的鉆孔(圖22、23),是異域文化入侵的惡作劇,還是異教之間的泄憤?或其他?一時難定。