以人為本, 以人為媒:時政新聞短視頻傳播語態的變革與反思

◎劉 坤

(河北師范大學 新聞傳播學院 河北 石家莊 050000)

2021年8月27日,中國互聯網絡信息中心(CNNIC)在京發布第48次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》。顯示,截至2021年6月,我國網民規模達10.11億,互聯網普及率達71.6%。網絡視頻(含短視頻)用戶規模達9.44億,占網民整體的93.4%。其中短視頻用戶規模為8.88億,占網民整體的87.8%。由報告可以得出,中國公民獲取信息、休閑娛樂、社會交往等活動越來越依賴于互聯網平臺。主流媒體應當轉變思維,積極適應互聯網傳播特征。時政新聞一般主題嚴肅且重大,主要表現政黨、國家機關、社會團體在處理國家生活或者國際關系方面的方針、政策和活動,主流媒體在傳播時政新聞時積極轉型與創新以適應新型融媒體的變化,時政新聞+短視頻成了媒介融合的重要實踐方式,媒體如何在新媒體信息傳播生態中,將信息通過或有趣或嚴肅的方式有效觸達受眾,需要我們不斷去創新,去反思。

一、融媒體環境下用戶喜好的典型新興語態

(一)用戶傾向于篇幅短小精悍的微語態

德國社會學家哈特穆特·羅薩在他的新書《新異化的誕生》中指出,時代正在全面提速。與現代化之前的時代相比,人類的移動速度,提升了100倍;信息交流的速度,提升了1000萬倍;數據傳輸的速度,提升了100億倍。科技的高速發展致使我們在生活中方方面面追求高速運轉,人們對“慢”的接受程度與容忍程度越來越低。融媒體時代,“碎片化傳播”與“淺閱讀習慣”風行。

美國著名未來學家阿爾文·托夫勒在所著的《第三次浪潮》中記述到:“這是一個碎片化的時代,信息碎片化、受眾碎片化、媒體碎片化。”“碎片化”一詞原指完整的東西破碎化、零碎化,如今常用于“后現代主義”的有關研究文獻中,應用于經濟學、社會學、政治學和傳播學等領域中。傳播學領域中的“碎片化”主要是指信息來源的多元化、信息視角的分散化、信息文本的零散化和信息要素的不完整化。

“碎片化”應用互聯網技術的發展和信息爆炸式傳播而生,形象地描繪了當前中國社會的傳播語境。在碎片化生產和消費模式中,信息被簡化、分類、匯總呈現在受眾面前以供選擇,受眾可以在相同的時間獲取超出以前千百倍的數據和信息。短視頻便是利用碎片化傳播的特征迎合受眾對微語態產品的需求,短視頻顧名思義,以秒或者分鐘計數在互聯網上傳播,多則幾分鐘,少則5秒至十秒,時政新聞+短視頻的微語態傳播方式便于抓住重點,節省用戶時間,能夠滿足受眾快速發布、上傳和小流量觀看的傾向。

(二)用戶傾向于敘事平易近人的話語體式

融媒體的快速發展改變了原有的傳播方式,重塑了傳播格局和媒介生態,解構了傳統的金字塔式傳播控制模式。此前的時政新聞傳播語態略顯單一呆板、枯燥干巴、居高臨下、盛氣凌人,難以引起讀者的興趣。融媒體的發展賦予了受眾更多的話語權力,模糊的“受眾”逐步演化為個性化的“用戶”。根據梅特卡夫定律,網絡價值等于互聯網用戶的平方,新媒體正是通過不斷獲取用戶而得到廣告客戶的垂青和風險資本的追捧,繼而實現高速成長的。與此相對,傳統媒體正是由于用戶思維的缺失,沿用傳統粗放、權模糊的單向傳播模式,才導致一步步衰敗的。可以說,在新媒體的世界里,用戶不只是資源更是一種權力,一種主導傳媒格局演變的權力。

“用戶思維”是一種洞察客戶需求并根據客戶需求進行產品轉型升級的機制與方法。“親民”是當前主流媒體新聞語態變革的總體特征,“平易近人”也是當前受眾傾向于選擇的話語體式。如今受眾反感的傳播語態是:內容上說教多、套話多、干巴空洞;報道形式固化單一,例如三段分的“八股文體”。而傾向性于選擇在選材上以受眾關心和感興趣的角度為出發點,在語言上通俗易懂、平和親民,在內容上站在平民視角發現和解決問題的傳播語態。

(三)用戶傾向網絡流行的詞匯體系

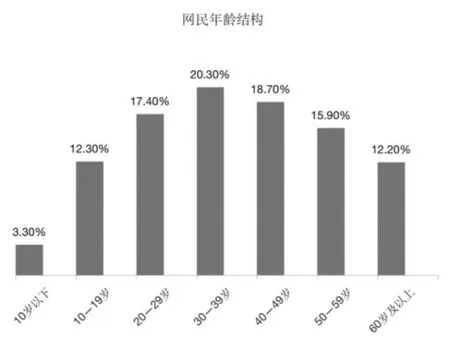

根據中國互聯網絡信息中心(CNNIC)發布第48次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》顯示,截至2021年6月,我國6—19歲網民規模達1.58億,占網民整體的15.7%;20—29歲網民占比為17.4%;30—39歲網民占比為20.3%;40—49歲網民占比為18.7%;50歲及以上網民占比為28.0%。由此見得,年輕群體是互聯網消費的主力軍。

首先,網絡流行詞匯的出現大都以一定的社會事件、人物背景,折射出人們對于新出現事物的理解與態度。其次,網絡流行詞匯是社會迅速發展、科技日新月異的產物。再次,現代社會的碎片化使得人們失去了探究事物深層次原因的興趣,人們越來越希望以一個簡單的詞語反映復雜的社會現象,網民通過新造詞語,改造舊詞,派生詞語,使用方言,外來詞及縮略詞等方式塑造了一些標新立異同時又具有內涵的網絡詞匯。塑造了“碉堡了”“有那個大病”“逆行者”“云監工” “尾款人”“打工人”“網抑云”“咱也不知道,咱也不敢問”“前方高能”等網絡用語。

據相關數據顯示,年輕群體在我國網民中占比最大。網絡流行詞匯是青年亞文化在互聯網絡空間的產物,形式簡單凝練,語言犀利幽默,以創新性的話語表達方式和全新的文化景觀受到了當前互聯網消費市場年輕群體的青睞。

(四)用戶傾向于情感共鳴的話語基調

馬克思·韋伯就科學研究提出了“價值中立”和“價值相關”一對概念,指出情感要素會影響學者選擇要研究的領域和主題。在后真相時代,受眾更傾向于關注能夠產生情感共鳴的情感敘事新聞。后真相,源于政治范疇,隨后引入到新聞傳播領域。2016年,“后真相”成為《牛津詞典》年度熱詞,被定義為“與一種情景相關,在該情景中客觀事實對公眾輿論塑造的影響力與訴諸情感和個人信念相比更弱”。

基調意指作品中的風格和主要情感,在語言學中,話語基調所闡釋的重心為話語交際活動提供了情感傾向。高情緒性語言信息更能激發人們的選擇性視覺關注。受眾期望新聞的內容更符合自己的需求,帶來更多的感官方面的娛樂。在情感張力上,受眾傾向于選擇有戲劇沖突、能調動情緒、產生情感共鳴的新聞,在內容上,受眾青睞于內容認同,產生共情的新聞。

二、時政新聞短視頻在媒介之爭中的轉型與升級

(一)消解傳統的允長文風為極簡文風

“文本”原是文學范疇的一個專業名詞,最早出現在《文心雕龍·風骨篇》中:“結言端直,則文骨成焉;意氣駿爽,則文風清焉。”1941年延安整風運動時期,毛澤東主席提出“反對黨八股以整頓文風”。“文風”在新聞領域第一次被作為獨立概念提出是在1942年8月4日《解放日報》發表的社論《報紙和新的文風》。

新聞文風,是指新聞工作在新聞作品中表現出來的風格和作風。復旦大學新聞傳播學院教授曾經指出目前媒體上仍有不少“官話、套話 大話、舊話、廢話”。改變枯燥允長文風一直是時政新聞的基本任務,當前受眾的閱讀習慣和閱讀期待是碎片化、伴隨化閱讀方式,時政新聞在短視頻平臺傳播中選取新聞中最有價值的部分,開門見山,直奔主題,或者從不同角度報道同一事件,制作成一個個數十秒可視化視頻。例如2021年11月20日“我國成功發射高分十一號03星”這條新聞,在CCTV7以32s視頻呈現,在央視新聞抖音號以12s呈現,在這條新聞中,沒有播報人只是截取了現場發射畫面并利用背景音樂,輔以簡單字幕,便將“高分十一號03星成功發射”的新聞事件生動地呈現出來,將傳統的允長文風轉變為極簡文風。

(二)變革傳統的告知語態為對話語態

此前,時政新聞的傳播語態多為告知語態,告知語態是一種單向的傳播模式, 基于新聞發布者所掌握的大信息量, 能夠獨家、專題、深度進行披露。政府與媒體主動選擇并決定發布內容,而受眾充當被接受者角色,整個過程中缺少互動。

在以融媒體快速發展為背景的今天,主流媒體為迎合受眾的喜好,在短視頻平臺的傳播中,主動將傳統的告知語態變革為對話語態。對話語態是一種雙向傳播的模式,對話語態首先體現在形式上的變化,通過身份認同的方式,拉近與受眾的距離,例如央視新聞抖音號在2021年11月16日發布了四條#康輝vlog#,共計獲得1196.5萬的點贊量,以豎屏傳播方式帶領受眾走進人民大會堂了解中美兩國元首正在舉行的視頻會晤,不同于傳統媒體的傳播,康輝以直接帶領受眾直擊大國外交的最前線。豎屏傳播思維模擬了對話場景,拉近了與受眾的距離。在第四集中,康輝以第一人稱視角采訪報道外交部副部長謝鋒,這種第一人稱視角也有利于消除新聞的距離感。其次對話語態體現在發布功能的轉變,不僅滿足受眾的知情權,也起到化解受眾情緒的作用。在重大突發事件中,新華社抖音號采納UGC第一時間采集的素材,例如2021年11月6日發布的“寒風凜冽,執勤民輔警用身體頂住隔離墻”,11月7日發布的“因疫情封閉的北京昌平區背七小區在初雪中舉辦暖心演唱會”。這些時政新聞短視頻都以小見大,以身邊的小事來彰顯中國的強大,起到引導輿情,安撫受眾的作用。

(三)轉換傳統的嚴肅權威表達為去中心化表達

目前,學術界對時政新聞并沒有統一定義。時政新聞,是關于時事和政治領域的新聞。時政新聞的特點是政治性強、政策性強和時效性強。因此時政新聞多是“硬新聞”,為重大政治事件報道或者政策宣布。

以時政新聞短視頻為代表的“嚴肅內容”在高娛樂化的融媒體時代為破圈發展、爭奪受眾資源,開始解構主流價值,轉變主流媒體“權威化角色”借助網絡化、娛樂化語言講解新聞內容。首先,體現在表達形式上,打破了時政新聞與藝術的邊界,運用繪畫、動畫、音樂等藝術形式服務于時政新聞短視頻的可視化,例如,兩會期間推出,獲得中國新聞獎媒體融合獎項的《中國為什么能》系列新聞短視頻運用動漫藝術元素以普通人生活變遷的點滴著眼,以小見大折射出國家發展的偉大成就。其次,體現在話語體式上平易近人、幽默詼諧和詞匯體系上貼合互聯網用戶表達習慣,運用互聯網流行話語,將主流意識形態與時政內容進行整合輸出。

(四)轉變傳統單一信息傳遞為多元的情感引導

在歐美,情感性成為新聞實踐中最流行的要素。在“新新聞主義”“文學新聞學”“非虛構寫作”等新的新聞實踐中,情感性與傳統新聞的特點客觀性呈二元對立,這一元素如今成為新聞報道的重要呈現方式。這種觀念影響到了中國時政新聞短視頻傳播實踐中,如今在短視頻平臺上,時政新聞轉變了傳統單一的信息傳遞功能,由理性情感轉變為了理性與感性并重的多元情感引導。

話語可以通過邏輯關系、背景懸設、修辭手法的應用以及陳述命題的方式傳達話語主體的觀點和意見。傳達是建構認知心理,是說服受眾,而不是壓服受眾。輿論世界是一個“情勝于理”的傳播世界,在“央視新聞”抖音號、“新聞聯播抖音號”等新聞短視頻發布平臺,傳播語態由講道理轉變為了講情感。

三、未來時政新聞短視頻傳播語態的發展路徑再反思

(一)運用復調化新聞敘事,拓展受眾視野,打破慣性思維

時政新聞要適應融媒體“短、平、快”的傳播特點,但是碎片化傳播的新聞短視頻,受眾難以把握新聞事件背后的深層原因,即使是碎片化時代,時政新聞也需要基于事實深度報道。

短視頻在融媒體語境傳播中受到功能制約,難以深度解讀新聞事件,若將復調化敘事運用到時政新聞短視頻傳播中,不僅可以深度解讀新聞價值,還可以拓展受眾視野。“復調”是音樂藝術中的專業名詞,原指由若干獨立聲部有機結合的多聲部音樂,被前蘇聯文學理論家巴赫金借用到文學寫作上,即由若干個視角同時敘事。復調化運用到新聞報道中,即指從多個視角出發,報道同一時政新聞事件。復調化新聞敘事可以克服短視頻淺顯化的缺點,從不同角度出發系統化地闡釋新聞主題的因果關系、變化趨勢、邏輯演進和矛盾發展等,形成對報道主題的深度解釋性闡釋,以展示新聞主題的本質真相。這種報道方式還可以打破受眾慣性思維,培養受眾從多個角度思考問題對習慣。例如,澎湃新聞推出的“第六聲”并不只傳播中國人民的聲音,聘用外籍人士制作中國新聞短視頻帶來大相徑庭的傳播視野,通過不同維度的“和聲”和“共振”,而形成復調新聞傳播。

(二)選取平民化新聞視角,回歸人本邏輯,彰顯人文情懷

清華大學彭蘭教授提出短視頻是“以人為本、以人為媒”的傳播,時政新聞短視頻要堅持“人本化”傳播理念才能打動人心,激活傳播渠道。伴隨媒介平民化趨勢的,時政新聞短視頻只有從人民角度進行創作,堅持平民視角,才能獲得受眾的青睞。

時政新聞短視頻的選題與策劃應以平民視角為基礎且更加多元化,以彰顯人文情懷。首先,新聞標題是最先進入讀者眼簾的,時政短視頻新聞標題的擬定應當基于平民角度,表現出親和力和貼近性,有效觸達用戶。其次,話語體式應當平實化、具體化,慎用抽象字詞,避免高姿態。然時政領域新聞多為“硬新聞”,當題材具有較強政治性和政策性時,應當在保持客觀嚴謹的基礎上探索與受眾的共鳴點。最后,新聞視角應貼近平民生活,注重服務功能。為人民提供實用性、服務性的時政新聞短視頻。

(三)杜絕感官化眼球效應,作為意見領袖,強化把關公能

尼爾·波茲曼在《娛樂至死》中指出大眾媒體進入了一個娛樂時代,在今天時政新聞短視頻對傳統時政新聞的語態變革中,主要是硬新聞“軟化”,然這種“軟著陸”走向了極致“娛樂化”,甚至成了娛樂受眾的一種表演。從最初的硬新聞適度加入人情味、故事性演變為拋棄邏輯、秩序和理性,片面追求吸引力和娛樂化。

“把關人”理論指出,社會中的信息流動都是在一定渠道中展開的,只有符合群體規范與“把關人”價值標準的信息才能被納入傳播渠道進而傳播給下一個傳遞者,如不符合標準和價值,則不傳遞給下一個傳遞者。在融媒體發展的大背景下,針對時政新聞短視頻中過度娛樂化致使出現的新聞要素缺失、新聞信息扭曲、新聞內容失焦、新聞題材受制,說明以短視頻為傳播載體,也要把關新聞內容的真實性、專業性。媒介“以人為本”的傳播理念并不是意味著過度迎合受眾,傳播低俗化、庸俗化內容,而是要做好意見領袖,引導輿情,疏導大眾情緒。

(四)規避過度化情感營銷,運用情感米姆,動員價值認同

在后真相時代,受眾傾向于從情感出發,選擇高情緒高刺激的信息內容。時政新聞短視頻創作者在市場化環境下,為觸達用戶追求經濟利益,利用受眾的這種心理,傳播模糊虛假的新聞,或是利用新聞人物的邊角料挖掘無價值的新聞信息,或是致使新聞標題示范,這些做法使新聞真實性受損。《主播說聯播》獨特的傳播語態備受關注,但在推崇的過程中也要秉持理性的態度審視。

在話題式傳播中,情感化敘事在全球新聞傳播語境中已經程式化,情感化敘事對公眾情緒和社會輿論引導作用日益明顯,但要規避過度情緒化,在客觀事實和主觀情感之間尋求平衡點。20世紀70年代,英國人種學家理查德·道金斯通過模仿遺傳學的核心概念創造了“基因”一詞。“米姆”是人類的“文化基因”,可以傳播、擴散、復制、衍生、變異,從而在傳承過程中推陳出新,發展演變文化。隨著移動終端和媒體融合的發展,“米姆”在文化傳播和媒體整合中成了主要手段。米姆傳播不再是簡單的文化生產,而成了創造或者賦予意的過程。詹姆斯·W·凱瑞將米姆傳播概括為“傳播即傳播,傳播即儀式”,并指出儀式傳播的功能不再是簡單的復制信息,而是構建共同的信仰,強調人們對價值、符號和文化的共享。在傳播中,人類的認同感和價值共識不斷加強,由此見得米姆傳播是情感傳播和表達的重要形式。因此,主流媒體應當運用米姆傳播作為媒介動員情感機制,運用故事框架將受眾深度卷入,運用符合框架鋪陳共鳴價值,運用儀式框架增強情感認同。在時政新聞短視頻中,情感元素要恰到好處,多一分則輿論渲染失真,少一分則情緒感染不夠。

如今,媒體格局和輿論生態都發生了重要變化。時政新聞短視頻在融媒體環境中,積極變革傳播語態:消解傳統的允長文風為極簡文風、變革傳統的告知語態為對話語態、轉換傳統的嚴肅權威表達為去中心化表達、轉變傳統單一信息傳遞為多元的情感引導。我們看到了主流媒體的積極與努力,也看到了取得的成果與口碑。但是時政新聞短視頻在語態變革中仍然有弊端需要反思、改進,仍然有很長的路要走。