打造金融安全管理“中國標準”

◎ 文 五道口金融學院國別金融安全指數研究課題組

隨著全球金融不斷發展,金融功能不斷演化,金融活動日益滲透到各國政治、經濟、軍事等各個方面,并深刻影響社會發展各領域和全過程。金融安全的程度越高,金融對國家經濟命脈的支撐度就越大。一旦金融處于不安全狀態,尤其是走向金融危機時,容易引發系統性金融風險,不僅嚴重影響經濟活動正常運行,而且危害國家社會經濟秩序,對國家社會穩定造成顛覆性威脅和破壞。

近100年來,經濟全球化使得金融隨之走向全球化,國家金融安全日益依賴于全球整體金融安全,其自身構建能力體現在受到外部風險沖擊時防范、隔離、抵御和維護的能力。因此,從提高中國金融安全能力出發,構建國別金融安全指數,科學評價我國國家金融安全現狀和提供前瞻性決策建議,十分重要和必要。

“指數”提供決策價值

金融是國家的核心競爭力,金融安全既是國家安全的基石,也是國家安全的重要組成部分。我們越來越深刻地認識到:安全是發展的前提,發展是安全的保障。

“十四五”規劃首次把統籌發展和安全納入我國經濟社會發展指導思想。2021年11月18日,中共中央政治局召開會議審議《國家安全戰略(2021—2025年)》,其中明確提出要防范金融風險,保障金融安全。今后一個時期,無論是從國內看還是國際看,可以預見和難以預見的風險因素明顯增多,我們必須堅持統籌發展和安全并行,增強機遇意識和風險意識,樹立底線思維。把困難估計得更充分一些,把風險考慮得更深入一些,下好先手棋,打好主動仗,更加重視研究國家金融安全,有效防范化解金融風險,確保金融安全防線順利構建實施。

中國如此高度重視金融安全建設,但在金融安全預警體系建設方面還不夠成熟。防范系統性風險、維護金融安全穩定,尚缺乏直觀、可靠、先行的信息和信號系統。考察一國總體的國家金融安全程度,直觀可靠的信號系統是引入指數。通過構建指數,可以利用指數反映金融安全變化的走勢,得出國家金融安全所處狀態、經歷歷程、發展趨勢,并獲得比較基準和參照體系,為制定金融政策、作出金融發展決策打下堅實基礎。

國別金融安全指數構建后,將具備多方面的決策價值,包括但不限于預防金融風險,研判經濟走勢,尋找參照定位,支持機構“走出去”。通過分析判斷各國安全指數的數值和變化趨勢,對比以往時期指數的具體情況、同時期其他國家的金融安全情況,即可對未來一定時期內我國國家金融風險情況進行評估。依據國別金融安全指數的數值情況,分析一定時間內我國國家安全指數的波動情況,確定金融風險的大小。觀察國別金融安全指數中的具體因子,進一步追蹤風險產生的原因,可以對金融風險類型、風險范圍、風險程度進行預防,從源頭規避金融風險的發生,尤其是對系統性金融危機的規避。

金融服務于實體經濟,金融與實體是經濟發展的兩面鏡子,國家金融安全領先或同步地反映經濟安全。國別金融安全指數反映了我國宏觀經濟市場的進程內容,反映了我國在全球的聯動、領先、滯后情況,便于確定我國國家金融安全在全球的位置。相關政府部門在對我國經濟局面進行監測或調控時,可以將國別金融安全指數作為參考指標,金融機構也可將國別安全指數作為經營決策判斷的重要依據。

評估我國金融安全政策,需要參照其他國家的金融安全現狀與原因機理。單獨分析自身的金融不安全程度,更多源于對自身歷史的追溯比較。除了縱向比較,還可以橫向在全球比較。部分發達經濟體已經經歷了我國的發展歷程,部分新興經濟體正過度激進實施某些金融政策,這為我國提供了參照尺度,便于獲得有益經驗、汲取不良教訓。

全球經濟金融聯動,出于對全球化導向和全面開放的發展定位,越來越多的機構和企業將“走出去”。在海外發展時,需要評估一國金融安全等級,明確安全現狀,確定不安全的潛在威脅,提前識別不安全因素。通過認知背后原因,科學掌握國別風險,避免投資損失或不可逆的敞口暴露。

“指數”體現差異性價值

從全球現有的國家金融管理工具看,已存在較多金融風險方面的管理指標,與國別金融安全指數的目標與手段相似。從全球看,主要有以下幾類:

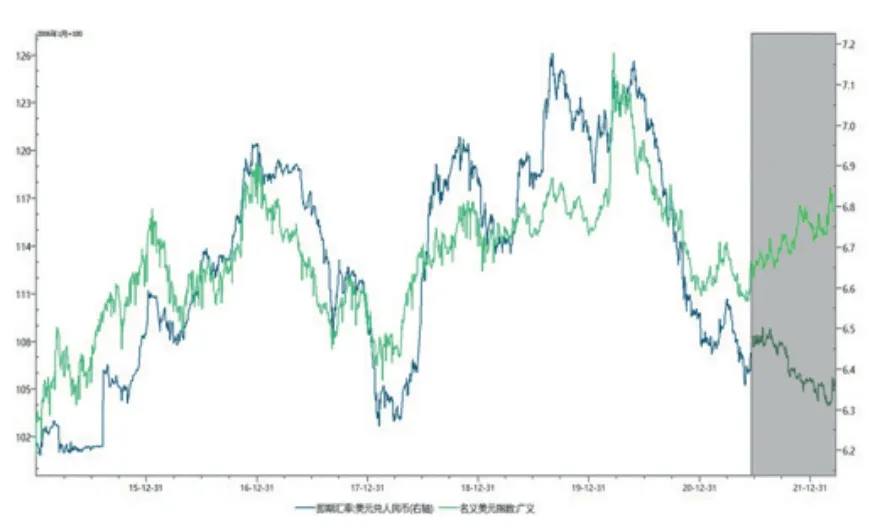

中國作為新興經濟體近年來匯率與別國的不同

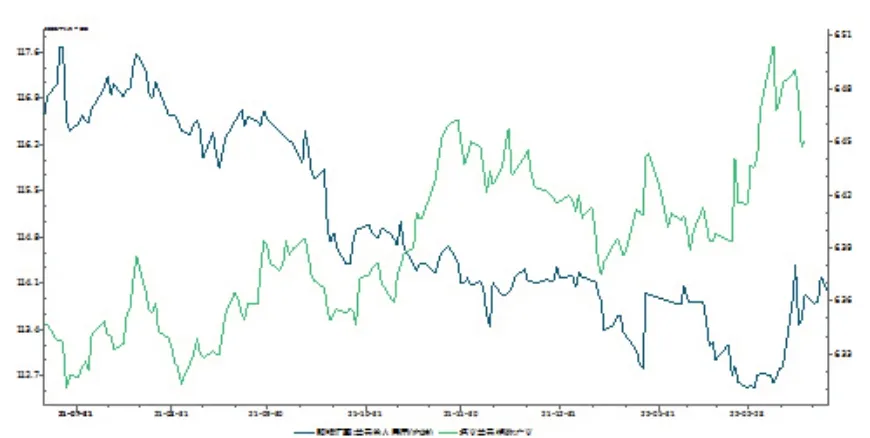

中國作為新興經濟體2021年來匯率與別國的不同

一是歐盟在宏觀管理方面建立的相關數據庫,其中有較多金融安全的指標。其主要是歐洲央行的宏觀審慎數據庫(Macroprudential Database,MPDB)和歐洲系統性風險委員會(European Systemic Risk Board,ESRB)發布的風險指示集(Risk Dashboard)。其強調對金融危機的解釋和預測功能,覆蓋了當前國際上主要的風險性指標。

MPDB數據庫分為多個模塊,包括宏觀經濟、債務與信貸、住宅、商業地產、銀行業、非銀行業等指標。ESRB的風險體系包含七大類指標,分別是系統性風險合成指標、宏觀風險指標、信用風險指標、資金和流動性指標、市場風險指標、盈利和償付能力指標、結構性風險指標,同時每類包含數量不等的具體指標。但這些指標主要聚焦于歐盟內部,不考慮外匯儲備保障機制、不考慮匯率波動,針對均在“共同歐元”發達國家經濟體的金融安全為主。

二是國際貨幣基金組織(International Monetary Fund,IMF)的金融穩健指標(Financial Soundness Indicators, FSIs)與國家金融安全存在較大相關性。IMF在1999年亞洲金融危機之后構建了FSIs,FSIs的核心指標重點針對存款類金融機構,涉及資本充足率、資產質量、盈利能力、流動性、對市場風險敏感性等五個方面。2013年,IMF又汲取2008年全球金融危機教訓以及巴塞爾協議Ⅲ中的最新成果,對2006版FSIs進行了改進,將原有指標體系擴展,在核心指標中加入了房地產市場指標(如“住房價格同比增長率”),明顯增強了對房地產市場的關注。

與此同時,核心指標中新增多個與巴塞爾協議Ⅲ相關的指標。尤其是資本監管指標和風險監管指標,例如“資本/資產”和“損失準備金/不良貸款”,以及加入非存款類金融公司和非金融企業,強調“收入/利息支出”“債務/GDP”。可見,其主要聚焦于金融部門中金融機構的短期經營指標,主要防范類似2008年雷曼兄弟等金融機構的破產和風險蔓延,但缺乏對經濟增長等決定長期國家金融安全的充分考慮。

三是美國金融研究所(The Office of Financial Research,OFR)的金融穩定監測器(Financial Stability Monitor, FSM)指標體系,其與國家金融安全緊密相關。FSM強調維護金融穩定,不在于事后抑制市場波動或是通過預測阻止沖擊事件的發生,而在于增強體系本身的穩健性。FSM將風險分為宏觀經濟、金融市場、信貸、流動性以及傳染性5種,并以熱圖(heat map)的形式展現評估結果,每半年進行一次數據更新。

OFR偏向于選擇數據頻率較高、時間序列較長的指標,不只是季度數據且更關心月度數據。可見,其進行了較多方法上的創新和優化。數據監測頻率變高,其主要聚焦于美國金融系統本身,未考察包括中國這樣的世界第二大經濟體在內的眾多新興經濟體國家金融安全新特征。

如何打造國別金融安全指數

綜上所述,國家金融安全已成為國際上金融監管和宏觀經濟關注的重點,以國際清算銀行(Bank for International Settlements,BIS)、IMF、金融穩定理事會(Financial Stability Board,FSB)為代表的國際組織和部分國家監管部門,在評估預警系統性金融風險、彌補信息數據缺口、建立國際標準等方面取得了顯著進展,達成了一系列共識,但其尚不完全適合中國對國家金融安全的評估。

制定國別金融安全指數,需要考慮其對中國國家金融安全的價值。從經濟發展和金融進程看,至少需要考慮國內外在多方面的不同:

一方面,我國是全球最大的發展中國家,既面臨與全球其他新興經濟體相似的金融“脆弱性”現實約束,又不同于一般金磚國家等新興經濟體的金融“穩健性”國情。例如2021年下半年以來,我國一改歷史上人民幣匯率與美元負相關為主的“美元升值、人民幣貶值”關系,轉變為“美元升值、人民幣同步升值”的現狀,這與同樣作為新興經濟體的其他金磚國家表現不同。

另一方面,我國已經是世界第二大經濟體和全球實體經濟制造門類最全的國家,外匯儲備等金融指標全球排名第一。但我國貨幣尚未完全國際化、資本賬戶尚未完全開放,又不同于美國等美元世界貨幣體系的國家。這要求我們在評估國家金融安全時,充分考慮這種現實以及背后的金融進程差異。

資料圖片

國內的金融安全研究主要發生在2008年金融危機之后、2013年之前。研究分析發現:銀行的違約風險 (不良貸款) 和國際游資風險構成了中國金融安全的主要威脅;資本市場風險與中國金融安全狀況同方向變動;而利率風險、匯率風險和通脹風險對中國金融安全的影響并不顯著。

綜合來看,中國金融安全研究的主要切入視角多是從國內的宏觀、微觀或中觀出發,沒有放入國別比較之中。同時,采用的方法大多是主觀賦值和主成分分析。受當時歷史條件所限,不僅數據量較小、數據區間較窄,主成分分析后的可用性也大幅降低,無法直接發揮解決實際金融安全問題的作用。數據變形后的因子較為抽象,成為遠離現實、難以操作落地的孤立性、理論性學術點。因此,需要考慮當前中國國情和金融發展機制的進程,為中國國家金融安全管理提供實際決策服務。