云南大理地區溫泉成因分析

翟澤宇,王 巖

(中交公路規劃設計院有限公司,北京 100010)

引言

地熱作為一種蘊含在地球內部的清潔的可再生新型能源,其開發和利用也受到越來越多的重視。我國對于溫泉的調查起源于20 世紀50 年代,將溫泉作為資源進行研究是從20 世紀70 年代開始[1]。目前對于地熱資源的利用主要分為高溫(溫度≥150 ℃)地熱發電、中溫(90 ℃≤溫度<150 ℃)和低溫(溫度<90 ℃)直接利用三種類型[2]。而按照構造成因又可以將其分為沉積盆地型[3-5]和隆起山地型[6]兩大類。

云南大理地區位于青藏、滇緬、印尼巨型“歹”字型構造體系東支中段與三江南北向經向構造體系復合部位[7],一系列南北向及北北西向構造到此往南開始呈現出撒開狀態,形成了以北北西向構造帶與南北向構造帶為主體的區域構造基本框架[8]。各構造系主干斷裂繼承性活動強烈,使動力熱得以產生,由于華力西期至喜山期各種巖漿的侵入和噴出,導致了巖漿余熱的存在,再加上地震的頻繁發生,造成地下裂縫的加大與增寬。斷層及巖層產狀的陡傾,促使熱水加快循環。上述因素都給地下熱水的形成和運移創造了有利條件。

1 熱水的分布及其特征

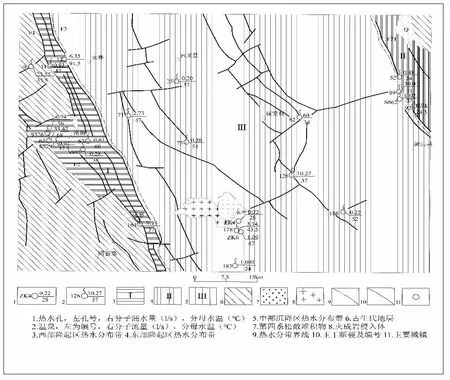

根據地下熱水的空間展布及其與地質構造的關系,將研究區分為西部隆起區、中部沉降區和東部隆起區三大熱水帶(見圖1)。

圖1 溫泉分布及其分區

1.1 西部隆起區熱水帶

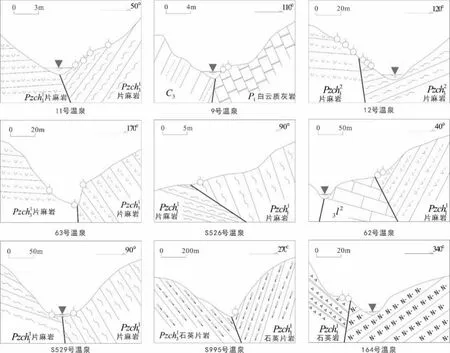

位于崇山東側大斷裂(F3)和西側李子園- 瓦窯大斷裂(F2)之間地區,屬崇山北北西向構造帶,從調查的9 個溫泉來看(見圖2),溫泉分布比較集中,主要出露在漕澗盆地及老窩- 水井附近,形成兩個熱水異常帶。本區熱水有以下幾個特點:

圖2 西部隆起區各溫泉剖面

(1) 溫泉出露嚴格受構造控制,溫泉帶展布的方向性很強,沿李子園- 瓦窯斷裂呈線狀分布。在漕澗盆地和老窩- 水井兩處地熱顯示尤為明顯。

(2) 溫泉多以泉群出露,以中高溫熱水為主,溫泉最高的12 號溫泉,水溫91.5℃,為全區最高溫。

1.2 東部隆起區熱水帶

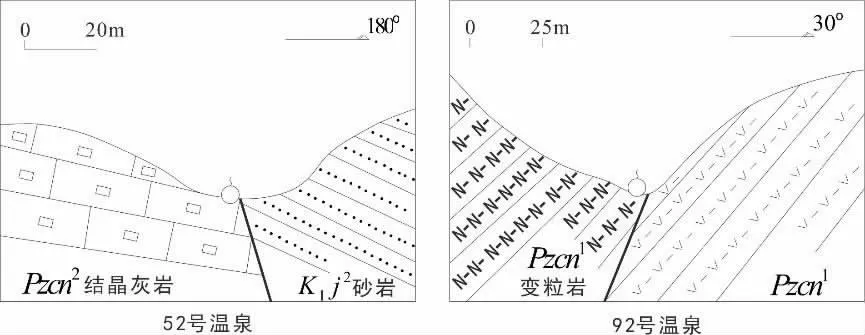

位于金盞大斷裂(F3-1)以東地區,僅在漾濞縣以北的脈地附近出露兩個溫泉,均出露在北北西向金盞大斷裂影響帶上的蒼山群變質巖系中。這兩組溫泉與相鄰的大理幅中的平坡- 塘子鋪熱水連成一線,形成較明顯的地熱異常帶(見圖3)。

圖3 東部隆起區各溫泉剖面圖

1.3 中部沉降區熱水帶

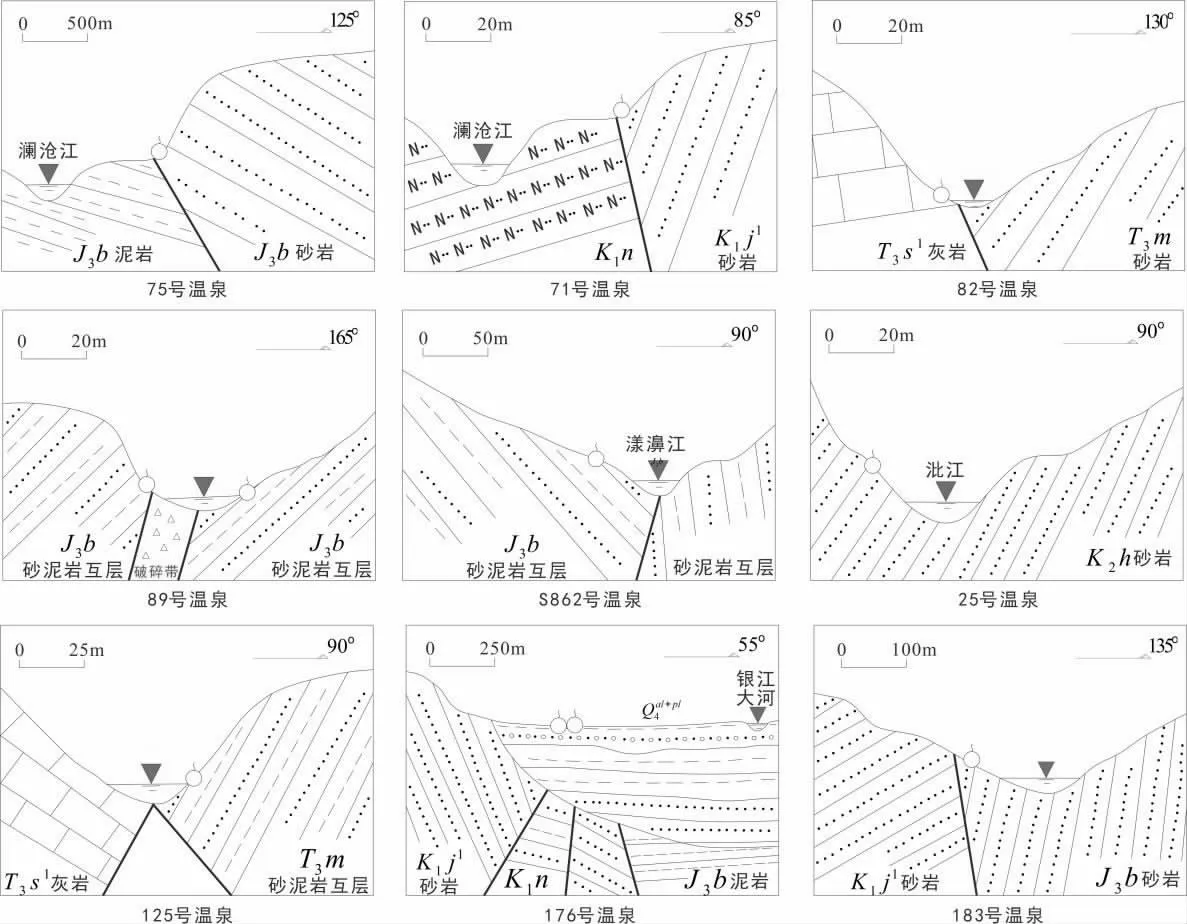

在崇山與蒼山之間廣泛分布的中、新生代碎屑巖中,出露9 個溫泉,主要出露在北北西向構造帶上,次為北北西向構造帶與南北向構造帶的復合部位,出露地層均為中生代碎屑巖。

該區為中低溫熱水區,水溫多在24~54℃之間,唯89 號溫泉水溫達到71 ℃。溫泉流量亦與巖性有關,最小的S862號溫泉出露在泥巖中,流量僅為0.022 L/s;最大的82 號溫泉出露在灰巖中,流量大60 L/s(見圖4)。

圖4 中部沉降區各溫泉剖面圖

本區熱水有如下幾個特點:

(1) 溫泉的展布方向受北北西向構造控制明顯,而出露部位卻受次一級構造制約,90%的溫泉都在斷裂交匯部位出露,斷裂旁側甚少。

(2) 溫泉以中低溫熱水為主,多以單泉形式出露,泉源處多見涌砂冒氣現象和泉華等沉淀。

(3) 溫泉所處地貌部位多在低洼處,溫泉流量大小與含水層的巖性和富水性密切相關。

2 熱水出露的地質條件及熱源探討

本區調查的20 個溫泉,均分布于主干斷裂附近,其中以北北西向活動斷裂為主,次為各構造體系的復合部位。

2.1 熱水出露與地質構造的關系

2.1.1 隆起區溫泉分布與北北西向構造的一致性

北北西向構造帶為本區構造的基本骨架,區內主干斷裂多呈北北西向平行排列,具有規模大、延伸遠,切層深和長期繼承性活動等特點。它不僅控制了各時期巖漿活動及各盆地的形成和現代地震的活動范圍,而且溫泉的空間分布也顯示出與北北西向構造線一致的特征。

2.1.2 沉降區構造復合部位出露溫泉多

該區中部沉降區熱水帶的溫泉多在北北西向構造帶與南北向或東西向構造帶的復合部位出露。該部位斷裂發育,相互交切,巖石破碎,成為溝通深部熱源的運移通道。

2.1.3 熱儲層的巖性

在隆起區熱水帶,溫泉出露的地層為崇山群與蒼山群的古老變質巖系,主要巖性為片麻巖、花崗片麻巖、混合巖、變粒巖和片巖夾大理巖,僅9 號溫泉出露在古生代的二疊系灰巖中。而中部沉降區,熱水在三疊系上統三合洞組灰巖、麥初箐組泥巖、侏羅系壩注路組、白堊系南新組、景星組砂巖中都有出露。從巖性上看,變質巖、碳酸鹽巖、碎屑巖、黏土巖中都見有熱水分布,無明顯的規律可尋,即使同一地層或同一巖性,處于相似構造部位,溫度亦相差懸殊,顯示了活動性大斷裂及構造復合部位比斷裂旁側和影響帶水溫高的特點,而與地層巖性卻無明顯的聯系,說明區內無穩定的熱儲層,冷水經深部循環增溫后,沿斷裂這個導熱通道上升地表而形成溫泉。

2.2 關于研究區地下熱水熱源問題

研究區內主要為沿斷裂破碎帶深循環增溫熱。區內崇山東側、西側大斷裂、李子園- 瓦窯大斷裂、云龍- 太平鋪大斷裂、金盞大斷裂及清源洞大斷裂等為區內北北西向構造帶和構造骨架,具有壓、壓扭性構造形跡,斷裂延伸遠、切層多、斷距大,并多與異向斷裂交匯,溝通深部熱源。同時斷裂作用和巖層擠壓摩擦產生機械熱能及沿斷裂的巖脈余熱也是不可忽視的補充熱源。

3 結論

本研究對云南大理地區溫泉的空間展布和出露形式進行了研究,并根據其余地質構造的關系將研究區分為西部隆起區、中部沉降區和東部隆起區三大熱水帶。并對其出露的地質條件及熱源進行了分析,得出以下結論:

(1) 西部隆起區共出露9 個溫泉,呈帶狀分布,展布方向與構造帶基本一致。

(2) 中部沉降區共出露9 個溫泉,展布方向受北北西向構造控制明顯,多以單泉形式出露地表,流量大小與含水層巖性密切相關。

(3) 東部隆起區面積較小,共出露2 個溫泉,均分布在北北西向構造帶上,以單泉形式出露。

(4) 隆起區溫泉分布與北北西向構造帶一致,沉降區構造復合帶多出露溫泉,并且熱儲層多以變質巖為主,其熱源可能為循環增溫、斷裂帶擠壓摩擦及巖脈余熱。