高職院校大數據與人工智能倫理問題的調查分析

向波,楊凱,盛鑫,何怡璇,劉麗君

(重慶三峽醫藥高等專科學校,重慶)

近年來,隨著計算機和互聯網在世界上各行各業的廣泛應用,大數據技術、人工智能技術也得到迅速發展。世界上較多國家將大數據、人工智能作為國家的戰略技術基礎和新一代的技術競爭。為了順應新一代信息技術的發展,我國也大力發展大數據技術、人工智能技術專業人才的培養。2017年,教育部《職業教育專業目錄》備案了高職專科學校申辦專業,2020年更改為“大數據技術”專業。2020年,教育部《職業教育專業目錄》備案了高職專科學校申辦“人工智能技術與應用”專業。截至2020年,全國大多數高職專科學校都開設了大數據技術、人工智能技術與應用專業以及相關專業。

大數據和人工智能技術在發展和應用中,不但帶來新技術的革新,也帶來了技術倫理方面的問題。高職院校大數據、人工智能專業的開設,也帶來大數據和人工智能倫理的教育問題。

倫理是指社會上的人們普遍認可的一種社會行為規范,是指一系列指導行為的觀念,大數據和人工智能倫理問題包括個人數據隱私、數據安全、信息安全等多個與人、社會密切相關的因素。

一 調查目的

高職專科學校除了開設大數據技術專業、人工智能技術與應用專業的專業課程外,很多院校還開設了大數據技術和人工智能技術相關的通識公共基礎課程,例如人工智能基礎應用、大數據概論課程等,或在大學計算機基礎這門通識課程中加入相應概念和知識點,給非計算機專業的學生普及大數據和人工智能技術的基礎概念和知識。

在高職專科院校,除了講授大數據和人工智能技術的知識和技能,更重要的一點是要培養學生的大數據和人工智能的倫理方面的知識。為了更好地在高職院校實施大數據和人工智能倫理教學,特在部分重慶市高職院校開展大數據和人工智能倫理問題的調查,旨在通過調查,了解高職院校學生對于大數據和人工智能倫理的認知程度,了解高職院校對大數據和人工智能倫理問題的重視程度,分析高職院校對學生的大數據和人工智能倫理知識的培養現狀,為更好地在高職院校開展大數據和人工智能倫理教學及采用何種教學方法、模式提供數據依據和建議,為高職院校相關課程的課程思政提供參考。

二 調查方法

由于疫情的原因,采用網絡問卷調查的方式。利用長沙冉星信息科技有限公司旗下“問卷星”網絡制作和發布調查問卷,學生利用手機或電腦等互聯網終端填寫問卷。

三 調查對象

本次問卷調查主要面向重慶市高職專家院校的學生,以在校生為主,主要面向大數據技術、人工智能技術與應用專業、信息管理類專業。

四 調查問卷設計

高職院校大數據與人工智能倫理問題的調查問卷主要設計了六個方面的內容:

1.參與問卷調查的學生基本情況。主要包括學生的學校、專業、年級情況。

2.參與問卷調查學生日常涉及大數據和人工智能方面的行為情況。主要包括以下行為:學生在網上注冊時需要填寫自己真實信息的情況,學生面對在手機上下載安裝APP時對于手機權限的要求的情況,學生在網購時是否考慮過個人信息的安全情況,學生在收發快遞時考慮過個人信息的安全情況,學生在網絡或手機支付時考慮過個人信息的安全情況,學生在填寫其他網上問卷調查時考慮過個人信息的安全情況,學生對于網上問卷的支持度情況,對于人臉識別的認知情況,學生對于網絡上推薦的不確定的二維碼掃碼行為的情況等。

3.學生對大數據與人工智能倫理問題的認識。主要包括對大數據與人工智能倫理問題的理解,涉及大數據、人工智能倫理方面的法律法規,學生對大數據與人工智能倫理問題的知識了解來源。

4.學校課程教學中對于大數據與人工智能倫理問題的知識傳授模式。主要包括了解參與調查學生所在學校對大數據與人工智能倫理問題的知識的講授來源于哪類課堂教學,在課堂教學中所占教學時間,以及教師講解這類知識的教學方式。

5.學生對于在教學中大數據與人工智能倫理問題的知識的接受效果。主要包括學生對于大數據與人工智能倫理知識的教學的接受程度,以及學生希望的教學模式是什么。

6.學生對在學校開展大數據與人工智能倫理問題教學的建議。

五 調查問卷結果及分析

(一) 學生基本情況

參與問卷調查的學生來自重慶市13所高職專科學校,共有2336份有效問卷,表示有2336名學生參與問卷調查并真實填寫信息。參與問卷調查的學生性別比例,男生占比65.24%,女生占比34.76%。參與問卷調查的學生年齡段96.15%的學生在17-22歲之間,學生的年級主要集中在大學一、二年級,共占比95.08%,因為多數的高職專科院校的在校生是一、二年級的學生,大三年級的學生已在實習階段。在校學生對問卷調查顯得較積極。

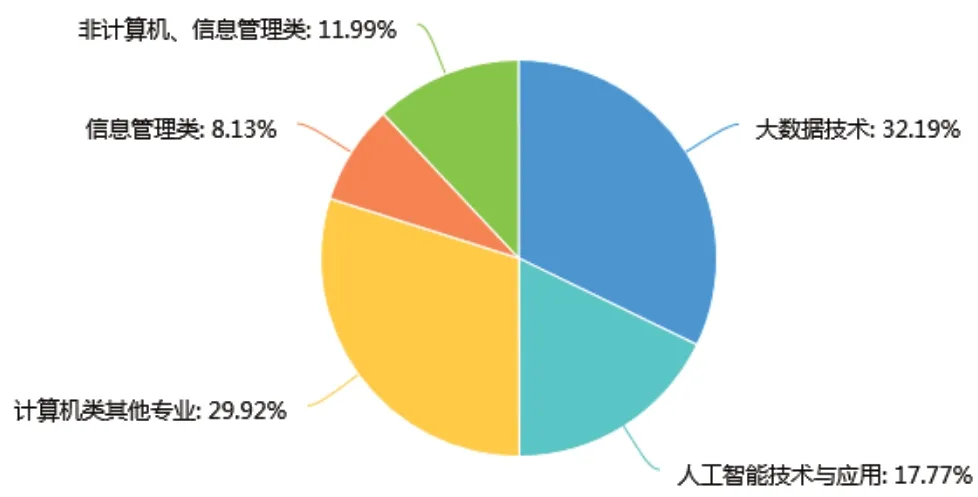

參與問卷調查的學生的專業分布,大數據技術、人工智能技術與應用、計算機類、信息管理類總占比達88.01%,非計算機類專業占比11.99%。學生專業統計情況如圖1所示。

圖1 學生專業統計情況

因此,通過以上數據的統計分析,參與問卷調查的學生真實度較高,此次問卷調查的結果具有十分積極的效果。

(二) 參與問卷調查學生日常涉及大數據和人工智能方面的行為情況統計

學生在網上注冊時需要填寫自己真實信息的情況,“不思考直接填寫”占比4.84%,“怕信息泄露選擇不注冊”占比12.11%。學生面對在手機上下載安裝APP時對于手機權限的要求的情況是,“怕信息泄露放棄安裝APP”占比12.59%,不思考直接下載安裝、有擔心有猶豫但為了APP還是同意開放部分權限、有擔心有猶豫但為了APP還是同意全部部分權限總共占比87.41%,表示大部分學生雖然有擔心但還是下載了APP,這也是現實情況。

學生在網購時是否考慮過個人信息的安全情況是,“沒有,網購很興奮沒考慮其他問題”“占比9.08%”,有一定考慮,但網購誘惑大,最終還是真實信息注冊網購“占比67.68%”,考慮過,擔心個人信息安全而放棄網購“占比23.24%”,這也接近現實情況。

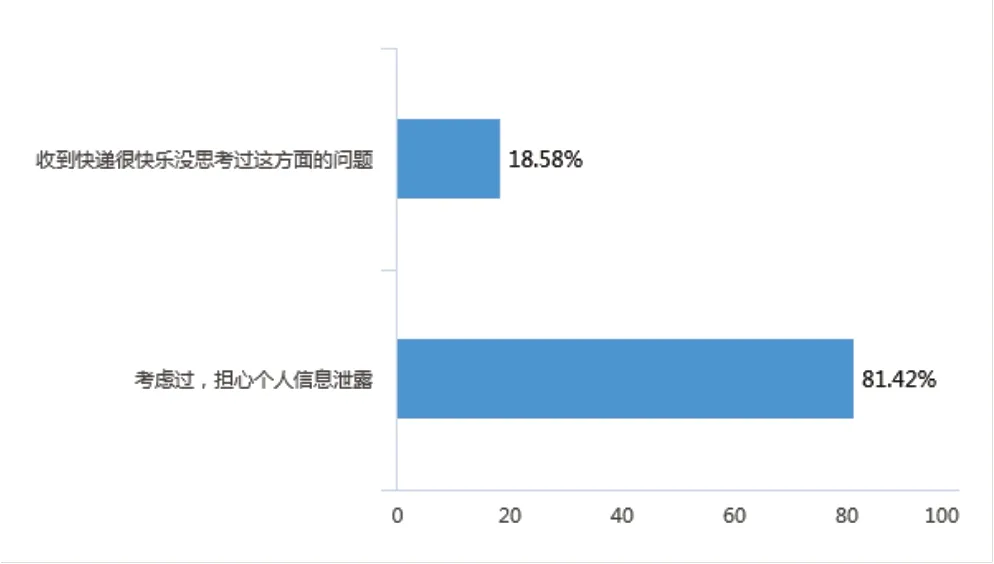

學生在收發快遞時考慮過個人信息的安全情況如圖2所示,擔心個人信息泄露的學生占比81.42%,表示大多數學生對于個人信息的安全還是一定的認識。

圖2 學生收發快遞時考慮過個人信息的安全情況統計

學生在網絡或手機支付時考慮過個人信息的安全,這是學生日常中經常性的行為,統計情況是,“擔心過個人信息安全”的學生占比66.57%,表示大多數學生對于個人信息的安全還是一定的認識。

學生在填寫其他網上問卷調查時考慮過個人信息的安全情況,“沒考慮過”的學生占比7.88%,學生對于網上問卷的支持度情況,實名問卷調查積極參與的學生占比29.97%,匿名問卷調查積極參與的學生占比74.57%,表示學生對于網上問卷調查涉及的個人信息安全還是有很大程度的思考和關注。

對于人臉識別的認知情況,有四個方面的的情況統計,“認為人臉識別和大數據收集應用無關”的學生占比4.41%,“知道人臉識別和數據收集相關但不介意”的學生占比17.59%,“知道人臉識別和數據收集相關擔心個人信息問題”的學生占比50.51%,“知道人臉識別和數據收集相關專門去了解過”的學生占比27.48%。人臉識別是典型的人工智能和大數據的應用,現在應用在很多地方,通過統計結果分析,學生對此方面的問題還是有一定程度的認識。

相關知識學生對于網絡上推薦的不確定的二維碼掃碼行為的情況統計,會去掃碼(包括因為好奇會掃碼、無所謂沒有其他考慮會掃碼兩種情況)的學生占比11.13%,說是大部分學生還是知道網上不確定二維碼行為的不安全性,其中,“學校輔導員或上課老師講過所以不會掃碼”的學生占比25.98%,表明,學校層面給學生的教育學生接受情況不是很理想。

(三) 參與問卷調查學生對大數據與人工智能倫理問題的認識

對大數據與人工智能倫理問題的理解,超過60%的學生認為涉及信息安全、數據安全、個人隱私、法律和相關規章制度、大數據和人工智能技術方面的問題,45.63%的學生認為是“心理問題”。表示學生對大數據與人工智能倫理問題有很大程度的了解。學生對大數據與人工智能倫理失范有了解情況是,有30.52%的學生“不知道不了解”,62.16%的學生“有一定程度了解”,“了解得較多”的學生占比為7.32%,表示學生對大數據與人工智能倫理失范的認知還需要加強。

學生對大數據與人工智能倫理失范問題包含的內容的認知情況是,超過65%的學生都理解包括數據安全問題、數據信息污染(主要由于一些無用的、虛假的數據存在)、信息濫用(即盲目無節制地借助網絡途徑發布、傳播和擴散數據信息)、數據侵權使用(大數據技術采集挖掘數據不易被覺察,信息獲得者擅自使用未經授權的數據)、數據信息所有權不清晰(經過再加工和深加工后的大數據資產所有權歸屬,政府對用戶信息的所有權和互聯網公司再加工后的信息產權都未作明確規定)。

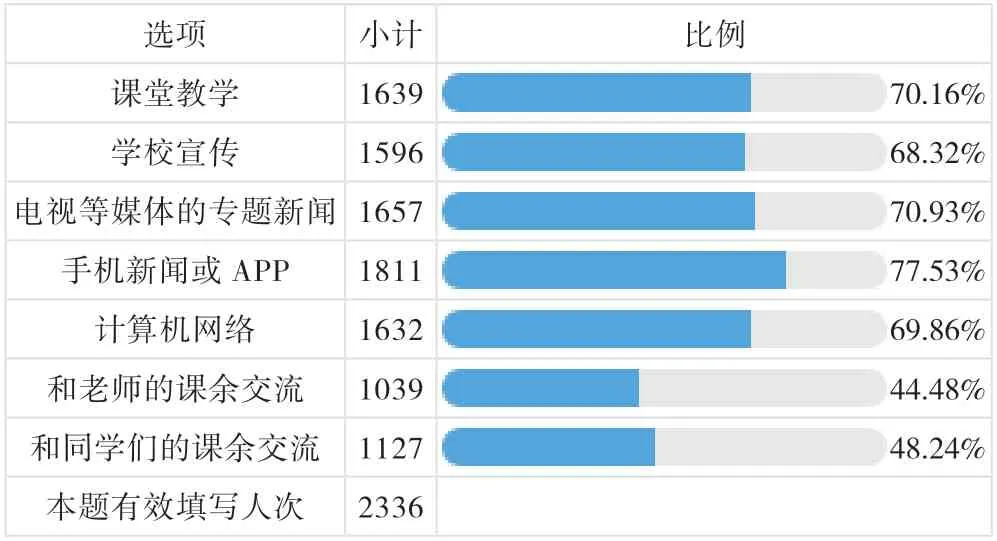

學生對大數據與人工智能倫理問題的知識了解來源統計情況是,如表1所示。

表1 學生對大數據與人工智能倫理問題的知識了解來源

(四) 學校教學中對于大數據與人工智能倫理問題的探討

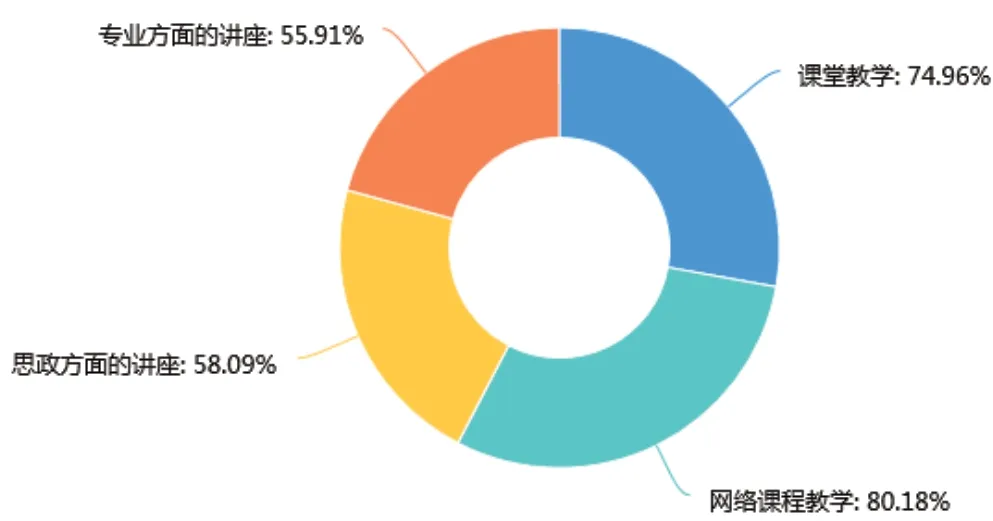

學生對大數據與人工智能倫理問題的知識了解來源于的哪類教學方式統計情況是,課堂教學、網絡課程教學方式的占比都超過了70%,思政方面的講座、專業方面的講座方式的占比都在55%~60%左右,說明學校教學中在一定程度上開展了大數據與人工智能倫理問題的探討。如圖3所示。

圖3 學校教學中對于大數據與人工智能倫理問題的探討統計情況

學生對大數據與人工智能倫理問題的知識了解來源于哪類課堂教學的統計情況是,思政類課程占比52.83%、公共基礎課程、大數據人工智能等專業理論課、大數據人工智能等專業實訓課等涉及大數據和人工智能專業知識的課程占比都超過50%。說明學校的教學中都對大大數據和人工智能技術倫理問題有所涉及,只是還做得不夠。

在課堂教學中這類知識的講解或討論占教學時間的統計情況是如表2所示。

表2 講解或討論占教學時間的統計情況

從表中統計得知,教師對于大數據與人工智能倫理問題的講解還是遠遠不夠。

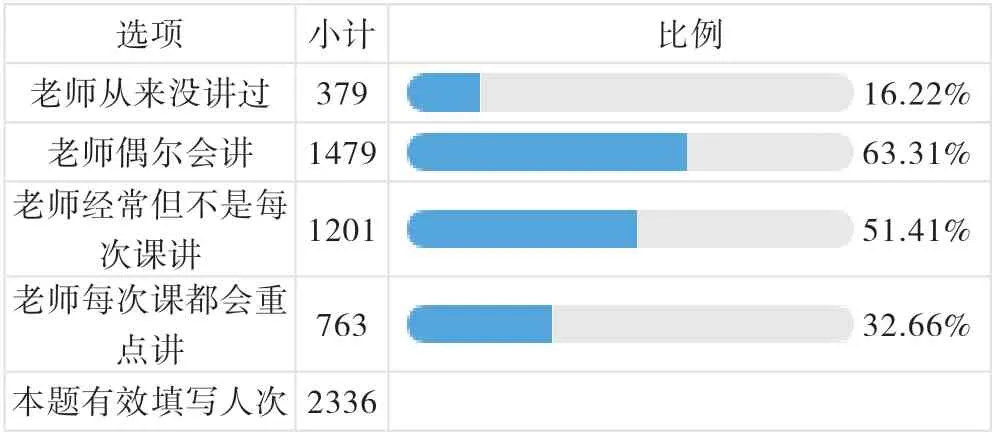

課堂教學中老師講解或討論這類知識或話題的方式統計情況是,教學中從其他知識點聯想到、偶爾提及這話題、教學課件專題展示這三種方式都在60%左右,教學中組織專題討論、布置課后作業讓同學們思考此類話題這兩種方式都不到50%。說明教師采用的方式有一定程度的展示,但需要進一步思考和改進。

(五) 參與問卷調查的學生在教學中大數據與人工智能倫理問題的講授效果評價

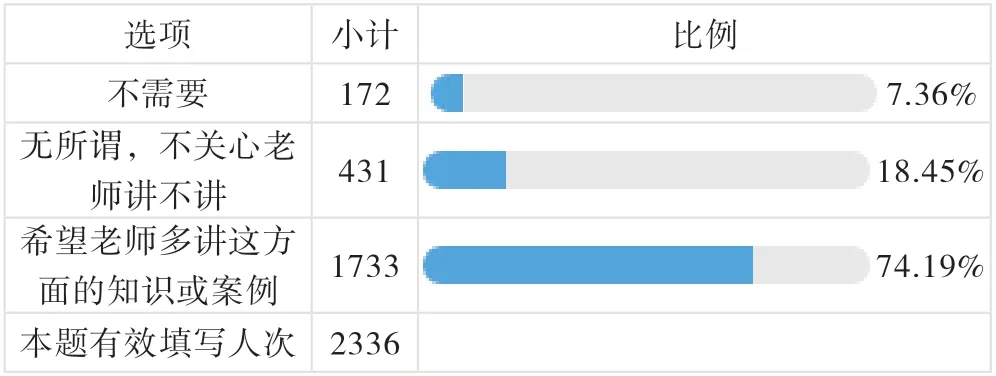

學生接受教學中大數據與人工智能倫理問題的知識的講授的情況統計如表3所示。

表3 學生接受教學中大數據與人工智能倫理問題的知識的講授的情況

從表3的統計數據可知,74.19%的學生“希望老師多講這方面的知識或案例”,表明較大比例的學生有希望認識大數據與人工智能倫理問題的需求。

學生希望以后在教學中應加強大數據與人工智能倫理問題哪些內容的教學的統計,超過80%的學生希望加強信息安全、數據安全、個人隱私方面的教學內容。

學生希望以后在課程教學中采用加強大數據與人工智能倫理問題教學的方式的統計情況是,教學案例講解的占比達到74.4%,說明學生對于案例教學方式感興趣,因為案例教學方式讓學生感覺直觀、有趣。

(六) 大數據與人工智能倫理問題問卷調查分析結論

從以上問卷調查的數據統計的分析歸納可得到如下結論:

(1)高職院校學生對于大數據與人工智能倫理及倫理失范問題有一定程度的認知,但是還是有一定比例的學生在涉及個人隱私、個人信息安全方面認識程度不夠,還需要在學校的課堂教學、專業講座或學生活動中進一步開展相關知識的講授。

(2)重慶高職院校對于大數據與人工智能倫理問題的教學開展情況不錯,但在教學內容、教學模式、教學方法和手段或多下功夫,例如學生感興趣的是案例教學模式,針對學生認知知識的特點開展相應的教學。

(3)本次問卷調查也有局限性,例如調查對象涉及的非計算機專業學生數量占比不大,大數據與人工智能倫理問題不僅僅只是涉及大數據技術和人工智能技術專業的學生,所以本次問卷調查的結論主要是給大數據技術和人工智能技術專業作參考。

六 結語

在新的時代,響應和貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想在教育中的實踐,高職院校都在大力開展課程思政,大數據與人工智能倫理也是大數據技術和人工智能技術與應用專業的課程在課程思政教學中的具體實踐的模塊之一,通過問卷調查了解在高職院校中學生對于大數據與人工智能倫理的認知情況和學校對于大數據與人工智能倫理的教學情況,提供參考給高職院校在以后的教學活動或其他學生活動中如何更好地開展大數據與人工智能倫理的傳授。