生態保護理念下林業發展思路分析

□李治芬,李 波,柳祝軒

(1.五峰土家族自治縣國有大花坪林場,湖北 宜昌 443409;2.五峰土家族自治縣林業局仁和坪林業管理站,湖北 宜昌 443409)

我國林業資源豐富,林業經濟是國民經濟的重要組成部分。習近平總書記在黨的十八屆三中全會上強調,要認識到山水林田湖是一個生命共同體,人的命脈在田,田的命脈在水,水的命脈在山,山的命脈在土,土的命脈在樹。可見,林業在維護國土安全和統籌山水林田湖綜合治理中占有重要地位。

1 我國林業發展歷程及現狀

1.1 發展歷程

自1949 年以來,我國林業發展大致經歷了3 個階段。第一階段是傳統林業發展時期,時間為1949—1978 年。該階段林業發展模式粗放,以服務工業為主要發展目的,為工業提供原料和燃料。由于森林保護意識薄弱和發展工業的急迫心情,天然林遭受大規模砍伐。第二階段是林業發展探索階段,時間為1978—1992 年。該階段人們逐漸認識到林業發展的重要性,制訂了一系列長期規劃,但由于經驗和條件有限,林業發展改革舉措不夠具體,仍處在探索階段。第三階段是嚴峻挑戰與轉型發展期,時間為1992 年至今。該階段我國正式確立社會主義市場經濟體制,林業資源市場化開發程度日漸加深,對經濟增長的片面追求使得我國生態環境日益惡化,全球性氣溫問題和地區生態環境破壞現象導致我國林業發展走入困境。

林業產區分布不均衡在一定程度上阻礙了我國林業全面發展。隨著“綠水青山就是金山銀山”生態保護理念的提出和不斷貫徹,我國林業發展在面對嚴峻形勢的同時迎來了轉型發展的契機。

1.2 發展現狀

我國的林業資源總量較大。2021 年,我國林業用地面積32 368.55 萬hm,森林22 044.62 萬hm。人工林8 003.10 萬hm,森林覆蓋率22.96%,活立木總蓄積量1900713.20 萬m,森林蓄積量1756022.99 萬m。

我國林業總產值增長較快,但在經濟總量中占比不高。我國作為林產品生產大國和出口大國,經濟林產品、竹產品、人造板及松香等產量居世界第一,紙及紙板等相關產品產量居世界第二。

1978 年我國林業總產值48.1 億元,農林牧漁總產值1 397.0 億元,林業總產值占農林牧漁總產值的3.44%;2020 年我國林業總產值5 961.6 億元,農林牧漁總產值137 782.2 億元,林業總產值占農林牧漁總產值的4.33%。

1978—2020 年,我國林業總產值增長123.94 倍,年均復合增長率12.47%,保持了較快的增長速度。從林業總產值在經濟總量中的占比來看,我國林業總產值在農林牧漁總產值中占比較低,由1978 年的3.44%增長至2020 年的4.33%。

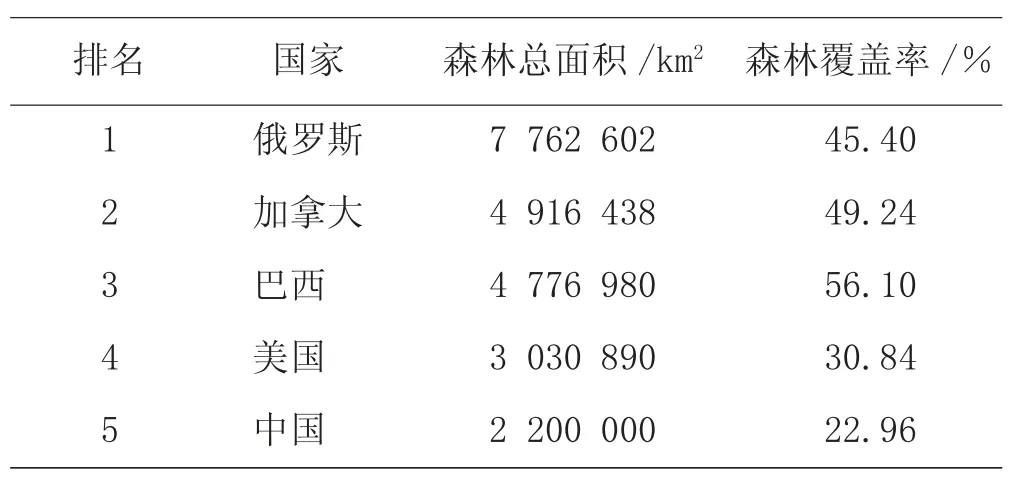

與世界平均水平相比,我國林業資源相對匱乏。2020 年我國森林總面積220 萬km,森林覆蓋率22.96%。同年全球森林覆蓋率為31.7%,林業資源較為豐富的俄羅斯、加拿大、巴西和美國森林覆蓋率分別為45.4%、49.24%、56.10%和30.84%。與森林資源豐富的國家相比,我國森林總面積與森林覆蓋率較低。按照人均計算森林資源占有情況,我國是林業資源相對貧乏的國家,具體如表1 所示。

表1 2020 年世界主要國家森林總面積及森林覆蓋率情況

2 我國林業發展存在的問題

2.1 缺乏長遠全局規劃

我國林業規劃缺乏長遠性和整體性,林區劃分隨意性大且經常變動,常受政策導向和地方經濟影響作出較大調整。營林是一項長期性工作,但經常存在某段時期全國跟風發展某一樹種等問題,或受經濟利益驅使普遍種植某些樹種,對生態環境產生了一定影響。例如,隨著木材需求量持續增長,我國桉樹人工林種植面積逐漸擴大,南方地區桉樹種植呈現“不分地域、造林必桉”的盲目做法。作為造紙和人造板的理想原料,桉樹能創造巨大的經濟價值,但存在水肥需求大、保水能力差等問題,盲目地大面積種植桉樹可能引發土壤板結、土地退化等生態問題。

2.2 林業管理機制有待完善

管理機制不完善嚴重制約著我國林業發展。盡管集體林權制度改革產生了一定的效果,但在實際發展中仍存在以下問題。一是林業投融資渠道單一,難以滿足林業發展需要;二是林業經營主體地位不平等,不能公平享受政府扶持政策;三是集體生態公益林補償標準低,林農缺乏對公益林管護的積極性,盜伐現象屢禁不止,嚴重削弱了公益林生態防護功能。

2.3 林業相關產能落后

我國林業及相關產業與發達國家存在一定差距,多數企業以木材粗加工為主,部分生產高端定制化產品的企業較多依賴于進口加工設備,產能落后問題困擾著企業發展和社會進步。木材粗加工企業不僅在經濟效益上遠低于精深加工企業,而且資源消耗程度高,不利于我國林業產業長遠發展和生態環境持續改善。

2.4 林業資源透支嚴重

產能落后會加劇企業對資源的過度消耗。近年來,我國木材相對短缺,木材價格持續上漲,大量企業無法通過提高產品附加值獲取更高收益,只能選擇擴大產量加倍生產低端產品。例如,林業經營主體趨向生產中小徑材林,縮短經營周期,不愿意生產周期較長的大徑材和優質珍貴品種。林木采伐企業的采伐年齡和采伐徑級越來越小,追求短期經濟利益的現象愈發明顯。長此以往,會造成我國森林資源趨向低齡化和小徑級化,最終導致我國木材產品結構性短缺,影響長遠發展。

2.5 營林技術有待提高

林木采伐不合理、造林技術水平不高、林木更新換代慢是我國營林技術薄弱的集中體現。傳統林業經濟發展方式下,“重采伐、輕養育”問題突出,過分追求經濟利益而忽視了生態保護與林業資源可持續發展,部分地區甚至存在掠奪式采伐問題。林木更新換代慢的原因是部分林區采伐完區域內經濟林后,沒有根據林區自然稟賦選擇適合的樹種進行補種,采伐與補種存在不協調現象。在造林方面,林區病蟲害防治技術水平較低、對化學藥劑的依賴嚴重、苗木成活率不高等問題較為明顯。

2.6 科技支撐能力不足

我國林業發展科技支撐能力不足,根源在于缺乏科技人才。我國高層次、復合型人才短缺相對嚴重,缺少骨干拔尖人才和科技帶頭人,林業人才隊伍整體素質較低。

缺乏科技人才導致我國林業技術創新能力不足、高新技術應用明顯滯后,尤其在優勢林產品深加工技術、木材改性等關鍵技術環節上處于劣勢地位。林業科研經費投入不足、林業投融資渠道單一等因素在一定程度上限制了林業科技創新和技術成果的轉化與應用。

3 踐行生態保護理念的現實意義

只注重短期經濟利益的粗放發展方式是不可持續的。林業產業發展必須摒棄原有的粗放模式和錯誤理念,用可持續發展的眼光看待林業發展。在實際工作中,應堅持生態保護理念,改變粗放發展模式,推動產業轉型升級,實現生態環境保護與林業經濟發展的和諧與可持續。

3.1 有利于改善生態環境

我國林業企業為追求短期經濟利益采取掠奪式生產,對資源環境造成了嚴重破壞,這是長期以來“重采伐、輕養育”的傳統發展模式造成的。生態保護理念下,應以可持續的方式對林業資源進行開發和利用。保護是開發的前提,開發不能影響保護,不能以犧牲環境為代價換取一時的經濟增長。

生態保護理念下的林業發展思路打破了保護生態與發展生產力對立的僵化局面,將資源環境改善和社會經濟發展有機統一,在滿足現階段發展需求的同時不影響子孫后代的發展需求,可改變當前林業資源嚴重透支、林區生態嚴重破壞的現狀,有利于提升生態系統的質量和穩定性,構建健康、安全、友好的自然生態格局。

3.2 有利于促進產業升級

落實生態保護理念有利于引導林業企業轉變發展方式,摒棄追求短期經濟利益的粗放生產模式,減少低齡采伐和過度采伐問題。將生態保護理念融入企業發展的使命愿景和企業價值觀中,有利于提升企業自主創新能力,改變當前技術落后的不利局面。企業在自覺加強自主研發和技術創新的同時,能夠帶動相關產業發展,延伸林業產業鏈,促進相關技術升級,提高全產業鏈國際競爭力。鼓勵企業通過技術創新推動產業生態化改造,開辟生態產業的新路徑,加快林業產業生態化、林業生態產業化步伐,實現綠色發展。

3.3 有利于社會發展

堅持生態保護理念下的林業發展思路,不僅能夠為社會經濟發展提供充足的林業資源,還能更好地保護和發展林業生態資源,形成綠色發展的生活方式,通過“靠山養山,靠水養水”探索一條生產發展、生活富裕、生態良好的文明發展道路,通過發展生態經濟,實現民富地美的良性循環。

4 生態保護理念下的林業發展思路

4.1 科學制訂規劃方案

林業發展應基于生態保護理念制訂科學的林業規劃方案,提高林業生態工程設計質量和設計水平。生態保護理念下的林業發展思路在規劃上應注意以下4 點:一是林業生態建設項目規劃的科學性;二是林業生產資源開發規劃的合理性;三是林業發展模式規劃的綜合性和適應性;四是林業產業結構規劃的前瞻性。具體來講,在實際編制林業規劃方案時,要綜合考慮林業資源生產規律和當地自然稟賦條件,分析各樹種對林區環境的影響和匹配程度,結合不同樹種生長特性和經濟價值,栽植最具有生態價值和經濟價值的樹種。

4.2 健全相關保障機制

林業資源的保護和開發應遵循相關法律法規。林業立法不完善、執法力度弱是我國林業產業發展滯后、林業資源嚴重透支的主要原因之一。為實現林業生態保護和可持續發展,應完善林業相關法律、政策等,打擊亂砍濫伐、浪費林業資源的行為,加大林業生態保護宣傳力度,構建更為系統的生態監管機制。執法部門應加大對林業生產、加工企業的監督管理力度,嚴肅處理林業企業違法行為,減少對林業資源和林區生態環境的破壞。同時,應完善林業開發和保護機制,努力改善經營環境,在簽訂承包協議、劃定開發權、拓寬投融資渠道等方面提供更多保障性服務。

4.3 加大林業資金投入力度

長期以來,資金投入不足嚴重制約我國林業發展。在林業生態保護方面,應合理增加資金投入,創新林業生產技術。在林木栽植、林分撫育和林業病蟲害防治等方面,通過技術創新完善林業生態建設條件,實現林業生態保護和可持續發展。同時,要加大財政轉移支付力度,提高天然林、公益林補助標準,擴大林業科技推廣示范建設項目補助范圍,加快林區基礎設施建設步伐,對基層林業站、林業保護區監測點予以政策和資金傾斜。

4.4 嚴守林業生態保護紅線

林業生態保護紅線是指在發展林業經濟的同時,針對森林、林地、物種和濕地等資源劃定的保護紅線。林業部門應根據當地林業資源特點,科學劃定生態保護紅線,明確生態保護區域的生態技術標準,按照劃定紅線和生態技術標準采取相應的監管措施,履行管理職責,促進國土范圍內林業生態安全體系的完善,防范各類影響林業生態保護的行為,保證生態紅線機制運行的可靠性。

同時,應在日常工作中落實考核機制,完善林業生態紅線保護方案,加大對破壞林業生態系統行為的打擊力度,構建動態化的林業生態管理體系,提高林業生態保護工作的監管水平。

4.5 堅持因地制宜的保護原則

因地制宜原則是基于生態保護理念下林業發展應遵循的重要原則之一。林業部門在制訂林業生態保護和林業資源開發規劃時,要根據林區自然稟賦條件和社會經濟發展程度科學搭配樹種,統一推進林業生態項目建設,結合當地水利設施建設情況,改善林區生態環境,有效防治林區水土流失、林業資源浪費等現象。

沂蒙山水源林區生態保護工程采取工程措施、生物措施與農業措施相結合的辦法,統籌推進治山、治水、治林工作,取得了顯著成效。具體做法是在山頂及陡坡采取封山、栽植和禁牧措施,以保護和修復林木為主;在緩坡地帶種植經濟林或開發果園,保護和開發并重;在中下游建蓄水壩,在河道兩岸建設基本農田,發展高效農業。

4.6 創新林業發展模式

林業發展是一項耗資巨大的系統工程,僅依靠栽植經濟林木取得的經濟收益無法支撐其長遠發展和生態保護,而財政資金投入受地方財政實力制約,因此,改變經濟開發與生態保護的發展思路尤為重要。在生態保護理念下,林業發展應采取全新發展模式,大力發展混農經濟林和林業生態旅游業,提升林業經濟發展的社會效益。

混農經濟林模式是在發展林業經濟的同時,栽植一些經濟效益較高的作物,提高土地資源的利用效率。針對生長周期較長的樹種,發展混農經濟林模式可以彌補林業經濟短期收益較低的弊端,利用經濟作物填補收益空檔期,實現林業生態循環利用和經濟收益穩定。此外,混農經濟林模式能起到規避短期行為、優化我國林業結構的作用。

林業生態旅游是創新林業發展模式的又一重要途徑。林業生態旅游通過一系列增值服務或體驗式游覽,在有效增加林區收入的同時,起到宣傳林業生態保護的作用。例如,在林業生態旅游中增加游客體驗或采摘環節,使游客近距離接觸林業、了解林業。

5 結束語

現階段,我國資源開發與生態環境保護之間的矛盾日益突出。應落實生態保護理念,改變林業經濟發展模式,推動林業經濟健康可持續發展。