土地整治項目中灌排工程優化方案研究

肖文魁

(陜西省土地工程建設集團有限責任公司,陜西 西安 710075)

0 引言

以農業為主導產業的國情決定了在相當長的時期內,耕地仍是我國拉動經濟的重要基礎和農民最基本的生活保障[1-2]。因此,進行土地開發整理,增加耕地面積,改善耕地質量,進而改善農民的基本生產條件是一項長期的工作[3-4]。土地整治項目是一種通過工程措施提升耕地質量、改善耕作環境的有效舉措,通過對項目區統一規劃,合理布局,可以增加有效耕地面積,提高耕地質量,實現區域耕地總量動態平衡,增強農業發展后勁,改善農民生產、生活條件,增加農民經濟收入,促進農業經濟可持續發展,進而為解決好“三農”問題、加快社會主義新農村建設步伐提供有力支持[5-6]。

現今,我國耕地后備資源越來越少,對現存耕地資源進行嚴格保護迫在眉睫。2017年,《中共中央,國務院關于加強耕地保護和改進占補平衡的意見》提出將中低質量的耕地納入高標準農田建設范圍,實施提質改造,在確保補充耕地數量的同時,提高耕地質量;《國土資源部關于改進管理方式切實落實耕地占補平衡的通知》(國土資規〔2017〕13號)指出,要建立以數量為基礎、產能為核心的占補新機制;提質改造耕地的新增糧食產能,根據整治的耕地面積和提升的質量等別計算,納入產能儲備庫。2019年,《國務院辦公廳關于切實加強高標準農田建設提升國家糧食安全保障能力的意見》(國辦發〔2019〕50號)提出,以提升糧食產能為首要目標,突出抓好耕地保護、地力提升和高效節水灌溉。為了適應農業和農村

發展新階段的要求,推動與當地產業需求相配套的基礎設施建設是當前土地整治業務開展的重點。而在土地整治項目中,設計工作是一項十分重要且必要的工作,尤其是灌排工程質量好壞和規劃合理性,將直接決定整體工程效能和耕地產能[7]。因此,如何對灌排工程進行優化設計,是土地整治工程中一項十分重要的工作內容[8-11]。

1 項目區基本情況

項目區位于甘肅省D C縣,地理坐標為東經104°34′39″~104°35′10″,年平均降水量為637.54 mm。由于氣候等優勢,該縣具有發展農業的得天獨厚的條件,但農業區域人多地少。隨著縣城向西北方向的擴展,該項目區成為未來的城鄉結合黃金地段,交通便利。項目區內有岷江及其支流理川河、官鵝河,項目修筑引水灌溉“U”型水渠,自流灌溉保證農作物生長需要。因地勢由北向南降低,項目區不存在洪澇排泄問題。項目區農網建設完備,電力普及率較高,充足的電力資源強有力地推動了區域內經濟發展,也可滿足項目建設過程中的臨時用電。該項目區地處秦嶺以南,降雨充沛,林木茂盛,特別是經過幾年的退耕還林,大搞生態林和經濟建設,田間周邊林網已形成規模,對于防止水土流失、蓄水保墑起到了一定作用。

2 土地利用布局

根據項目區的自然條件和社會經濟綜合發展情況,項目建設的主要內容包括耕地、農村道路、溝渠等,種植小麥、馬鈴薯、玉米、當歸等作物。

2.1 土地平整工程

項目區在地貌類型上屬于河川灘涂區,地勢起伏較大,且內部坑洼不平,采用分段分田塊平整,形成比較規則的田塊,然后采用外運土源覆土,覆土厚度為40 cm。

2.2 農田水利工程

結合項目區實際地形和群眾需求,主要建設思路為優先選用地表水與自流灌溉相結合的方式進行田間供水,因此項目區內的灌溉渠道和排水溝道應根據項目區的地形條件,采用灌排分開的原則,有利于田間積水及時順利地排出。

2.3 道路工程

為了方便項目區的農業生產,必須建立起必要的道路網絡。田間道寬2.6 m,高出地面0.4 m,與標準田塊布局平行,路面采用泥結碎石路面。生產路寬1.6 m,高出地面0.3 m,與農渠并行,與標準田塊垂直,路面采用泥結碎石路面。

2.4 農田防護林工程

為改善項目區內自然生態環境,達到防風固沙、涵養水土、美化環境等目的,應在田間道路兩側種植防護林。

3 工程優化方案

3.1 土地平整工程

項目區內經人工修建防洪壩在區內取土后,項目區被挖取得坑洼不平,地形起伏較大。在覆土前,應進行全面的分段平整,然后取客土進行覆土。按照田塊大小、朝向一致的格田要求建設標準田塊,田塊長度以100 m為準,個別地形條件取80 m,寬度視規劃地塊寬度取值,總體在200 m左右。標準耕作田塊內部以田埂為界,劃分條田,格田大小為100 m×50 m,田埂梗高40 cm,梗頂寬15 cm。邊角田塊大小視地形要求而定,耕作層必須保持在30 cm以上。

3.2 農田水利工程

根據項目區地形,采用自流灌溉的方式,保證旱能灌、澇能排,溝渠設計與田間道路并行,渠道設計分為二級,為斗渠和農渠,設計灌溉保證率為80%。排水溝分為斗溝和農溝,排水標準按照10年一遇的24 h暴雨量進行設計。

3.2.1 渠道設計流量推算

依據項目區作物種植結構和灌溉制度進行田間灌溉。總干渠、干渠、支渠采用續灌,支渠以下的斗渠、農渠采用輪灌。根據灌溉控制面積,以每條支渠為劃分單元,共設置3個輪灌分區。

3.2.2 確定設計灌水率

根據修正后的灌水率圖,取設計灌水率q設=0.382 m3/(s·667 hm2),最小灌水率qmin=0.199 m3/(s·667 hm2)。

3.2.3 確定土壤的滲透系數

由于灌區土壤屬于輕粘壤土,查閱《農田水利學》,得到土壤透水性系數:A=2.65,m=0.45。

3.2.4 典型支渠流量計算

選擇3支渠為典型支渠。該支渠地勢坡度較為平緩,田間土層平整度較為規整,且土質較好,為壤土層,在灌區具有一定代表性,3支渠控制灌溉面積8.64 hm2,同樣具有典型性。

支渠控制灌溉面積A支=8.64 hm2,設計灌水模數取0.8。則支渠的設計田間凈流量:

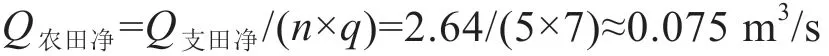

由支渠分配到每條農渠的田間凈流量:

3.2.5 自上而下推算各級渠道的設計毛流量

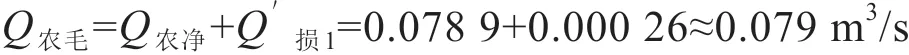

1)計算農渠的凈流量。通過農渠的田間凈流量計算可得田間水頭滲漏損失,求得農渠的凈流量,由于項目實施后,灌區田間水利用系數進一步得到提高,取ηf=0.95,則:

2)計算農渠的設計毛流量。由于灌區土壤屬于輕粘壤土,A=2.65,m=0.45,農渠每公里的輸水損失流量為:S農=6.8 L/(s·km)。取農渠的平均工作長度L農=0.375 km,則:由于渠道采取了水泥U型槽防滲措施,所以:

農渠的設計毛流量為:

3)計算斗渠的設計毛流量。因為一條斗渠內同時工作的農渠有7條,所以斗渠的凈流量等于7條農渠的毛流量之和:

農渠分兩組輪灌,各組要求斗渠供給的流量相等。但是第二輪灌組距斗渠進水口較遠,輸水損失較多,據此求得的斗渠毛流量較大,因此,取第二輪灌組灌水時需要的斗渠毛流量作為斗渠的設計流量。斗渠的平均工作長度L斗=3.15 km。斗渠每公里輸水損失流量S斗,查表得:S斗=19 L/(s·km)。

斗渠的設計毛流量為:

3.3 田間道路工程

道路路基與路面,可“就地取材”,利用當地的石、土材作為道路墊層或路面。道路工程分田間道和生產路。田間道路面寬2.6 m,高出地面0.4 m,路面鋪設10 cm厚泥結碎石。生產路路面寬1.6 m,高出地面0.3 m,路面鋪設10 cm厚泥結碎石。

3.4 農田防護與環境保持工程

在新建的田間路兩側栽種護路林,樹種選用側柏和紅葉李,主要作用為減小風災侵害,保護農田、農作物以及周邊居民的生活、生產安全。

4 效益分析

項目建設增加了水澆地面積,提高了耕地質量,提升了糧食綜合產能,改善了農業生產條件和人居環境,提高了勞動效率。通過項目區土地整理,形成了高標準、高質量的標準農田,有效提高了農作物產量,維護了社會穩定。

項目的實施不僅有利于實現規模化經營,而且有利于促進勞動力、資金、技術的合理流動,可以引導農村閑散勞動力參與土地開發整理,優化了土地資源配置,改善了農作物布局與耕地質量。該項目實施后,可開發整理耕地達97.67 hm2,項目區的墾殖率達到75.87%,有效緩解了人地矛盾,切實提高了農民生產生活水平。

5 相關建議

5.1 保護土地,提高土壤質量

通過后續農業生產,增施有機肥,實施生物改良措施,改善項目區土壤結構性狀,促進農田生態良性循環,對維護和改善項目區內生物多樣性、發展多種作物種植起到了積極作用。加強農田水利工程建設,增強農田防災抗災能力。要充分利用水利部門的大中型灌區續建配套和節水灌溉設施,提高田間灌排設施利用效率和灌水利用效率。同時增施有機肥,肥料種類以各種農家肥、種植綠肥和秸稈還田為主,結合施用化肥,改善土壤的理化性質、豐富土壤的營養元素,經過改土培肥后的高肥力土壤,才能保證水、肥、氣、熱及其他肥力因素彼此協調,滿足作物生長發育的需要,提高農作物產量。

5.2 提高植被覆蓋率,改善生態環境

通過土地開發整理,地面平均坡度普遍降低,項目區內灌排設施完善,能有效防止水土流失,促進和保持各農業生態系統間的良性循環,為生態農業的發展打下良好的基礎。通過改善水利設施,按統一規劃、統一實施、綜合開發的原則,對田、水、路進行綜合治理,實現了“田塊平整化、道路網絡化”,有效治理了水土流失,構成了穩定性強、生產能力高的復合農業生態系統,為后期灌溉工程創造了良好的條件。但是土地平整造成的地表植被和原土層結構破壞對環境的影響是嚴重的,因此在施工過程中應重點防范。