跨校區開展工程認知與訓練課程探索及實踐

齊海濤,邱玉婷,趙 雷,孫英蛟,史成坤

(北京航空航天大學,北京 100191)

隨著“中國制造2025”“工業5.0”等新一輪科技革命的相繼提出,新經濟、新業態和新技術正在不斷涌現和快速發展。因此,高等教育中的實踐類教學必須不斷豐富和發展[1-3],以培養具備大工程觀的現代工程師。工程認知與訓練課程作為一門經典的工程實踐類課程,需不斷強化新工科人才工程實踐能力和創新能力的核心定位,對于培養具有創新意識、解決復雜問題的綜合能力和高級思維的新工科人才具有重要的意義[4-6]。

北京航空航天大學工程實踐教學的主要陣地在工程訓練中心。兩校區辦學是北京航空航天大學邁向“雙一流”大學的重要規劃,工程訓練中心按照學校兩校區布局規劃已整體搬遷至沙河校區,承擔著建設校內外工程實踐類課程的教育責任,而信息類學生仍在學院路校區學習和生活。工程訓練中心以工程認知與訓練為試點課程,重新定位面向居住在學院路校區信息大類專業本科生的實踐課程。本課程通過借鑒線上教學寶貴經驗[7-10],豐富課程資源,充分利用現代化信息技術[11-12],積極開展跨校區課程體系建設及教學環境搭建,以期達到更好地服務于跨校區的本科實踐教學目標。

一、工程認知與訓練(信息類)課程變革

原有的工程認知與訓練課程體系強調多工種全覆蓋形式,每個學生學完課程需要單獨安排出8 天的教學時間,尤其是已搬遷至學院路校區的信息大類學生,需要持續8 天每天180 名學生的兩校區往返量(根據往屆學生數量以400 名學生進行推算)。兩校區地理位置間隔近30 千米,大量學生高頻次往返兩校區存在重大安全隱患。因此對本門課程的教學內容、教學形式和教學環境進行改革勢在必行。

(一)課程教學內容的改革

工程認知與訓練課程共有32 學時,原教學內容包括機械加工參觀、數控操作、3D 與激光加工和電火花切割加工。原課程的開展形式類似于傳統金工實習的教學模式,機械加工、數控與其他特種加工的每個環節均由任課教師講授工種基本概念、特點及應用,并現場教學示范。隨后由學生設計零件并操作相應設備完成。原教學內容需要集中占據學生大量假期時間,并且要求學生高頻次往返兩校區。

變革后的工程認知與訓練課程將教學內容調整為少工種全過程形式。具體調整如下:理論教學部分,仍保留經典的傳統加工工種和前沿的特種加工工種,但經課程頂層設計,引入大量教研一線教師,不斷提升課程前沿科技含量,并提煉出實踐類課程的思政元素,在實踐中不斷探索和調整。在課程前期,新增安全教育和工程倫理,加強學生對于安全意識、責任意識和工程規范的理解。在對工種介紹時,自然融入該知識點相對應的思政元素。以3D 打印為例,任課教師會列舉北京航空航天大學王華明院士團隊的激光增材制造技術,向學生講述讓大型金屬零件“隨心所欲”長出來的重大戰略意義。每個工種均包含設計任務,但在最后的實踐部分,將由學生自主選擇感興趣的2 個工種,并完成從設計到生產制造簡單產品的全生命周期過程。

(二)課程教學形式的改革

原有的工程認知與訓練課程由分散的16 學時理論講解和16 學時現場實踐組成。圖1 為改革之后工程認知與訓練(信息類)課程教學的實施流程。理論講解內容是將原來分散在各工種中的理論講解集中起來,如特種加工理論講解包含3D 打印和激光加工。上課地點也由之前的沙河校區轉為學院路校區(學生居住地),以實現“學生少跑”。在授課內容中將原有的安排學生前往沙河校區參觀機械加工的部分,改變為錄播視頻和沙河校區現場遠程全景視頻直播實踐。

圖1 工程認知與訓練(信息類)課程教學的實施流程圖

在后疫情時代,團隊成員根據往屆實踐教學經驗,充分研討實踐環節重難點,重新梳理實踐課程內容,將機械工程技術相關課程已錄制成20 個專題70 余段視頻。考慮到錄播視頻只能讓學生初步了解實體機床和設備的構成、操作流程,缺乏更直觀的感官認識。因此,在學院路校區理論講解的現場,教學環節新增遠程同步直播沙河校區設備操作實況。直播環節包含多個全景式鏡頭和局部高清鏡頭,以確保學生可以看到整個設備的工作環境和設備操作的清晰界面。以往的參觀環節考慮到安全因素,并不能保證每位學生都可以近距離接觸機床,而現在的直播系統可以讓每位學生身臨其境,開展沉浸式實踐參觀。在理論課的直播現場,學生可以對直播角度提出要求,沙河校區的任課教師可根據學生的具體要求隨時調整鏡頭,讓全景效果與細微的操作顯示一覽無余地呈現在跨校區上課的學生眼前。

現場實踐部分采取輪換模式,由學生帶著相應工種的設計作品與思考,直接到實訓室操作與實踐。實踐部分仍劃分為2 大部分:8 學時傳統制造技術和8 學時先進制造技術。其中傳統制造技術的實踐包括4 學時鉗工,學生還可在車工、銑工和鑄造3 個工種中任選1 個工種開展4 學時實踐;先進制造技術的實踐包括數控加工、線切割、3D 打印和激光切割。考慮到數控加工作為目前主流的加工方式,線切割、3D 打印和激光切割在快速成型方面優勢巨大,這4 種先進制造技術均為必選工種,要求學生均開展2 學時實踐。

(三)跨校區網絡直播互動系統的搭建

北京航空航天大學的學院路校區和沙河校區之間有近30 千米的距離。為了建立跨校區穩定流暢和畫面清晰同步的網絡直播互動系統,本課程在已有的校園網絡基礎上,新增30 個高清攝像頭(最大分辨率可達1 920×1 080,具有多種光學變焦模式、支持自動聚焦)、1 套完整的視頻多點控制單元(設備最大支持200個分課堂、支持多種分屏模板和支持IVRT 互聯網視頻無損傳輸技術)、4 套視頻編解碼終端(實現授課圖像、聲音和電腦圖像同步傳送)、1 套視頻授課軟件、10 套視頻切換臺(支持不低于4 路視頻無縫切換、可遙控操控)、2 套集成控制臺、1 套錄課設備和多套無線麥克風。

學院路校區開展前沿理論講解與沙河校區同步遠程全景視頻直播的平臺搭建及現場效果圖如圖2 所示。沙河校區的實踐教學演示可以通過車間安裝的網絡攝像頭和音頻采集設備將信號傳至集成控制系統,再接入視頻直播服務器即可完成跨校區的網絡直播互動教學。本課程使用先進的網絡流媒體技術,確保提供高質量的音視頻傳輸,充分保障跨校區直播教學工作順利進行。此外,每次視頻直播部分會錄制下來,并上傳至課程中心,供學生下載學習。

圖2 工程認知與訓練(信息類)課程跨校區教學的平臺搭建與現場效果圖

二、跨校區開展工程認知與訓練(信息類)課程的效果

基于以上教學設計思路與教學環境搭建,本課程于2020 年和2021 年共開展了近8 輪次的教學實踐。秋季學期課程結束后工程訓練中心發布匿名調查問卷,通過問卷的方式調研學生對本課程的滿意度及從學生角度看目前課程存在的問題。此次問卷調查共收回337 份有效問卷,占秋季課程人數(453 人)的74.4%。

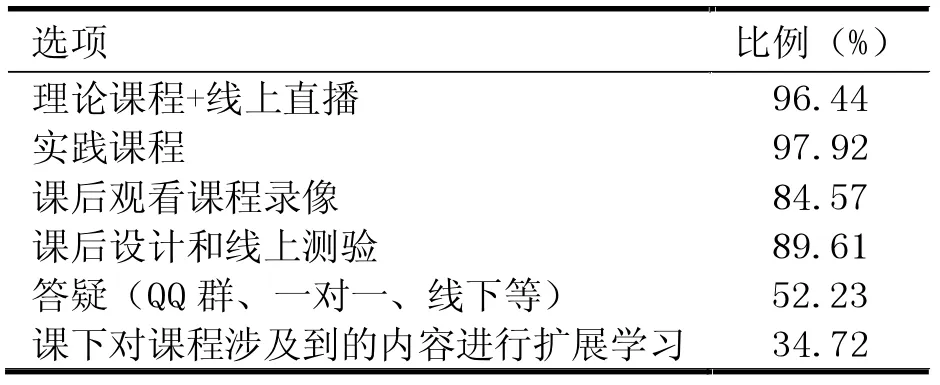

(一)學生參與課程環節的情況

表1 中的第1、2、4 項與考核成績直接關聯,因此這3 個環節中學生的參與度很高。第3 項“課后觀看課程錄像”是對理論部分的有效復習和實踐前的必要過程,學生自主參與的程度也很高。借鑒線上教學的經驗,本課程十分注重構建多方位答疑(QQ 群、一對一和線下等),確保以更加高效的方式滿足學生的學習需求。答疑環節擁有過半的高參與度,說明了學生的自我學習動力較強,也從側面說明了本課程對學生的吸引力較高。

表1 工程認知與訓練(信息類)課程學生參與的課程環節情況

(二)學生對課程各環節的滿意程度

從表2 可以看出,學生對課程各環節的滿意和很滿意基本上能達95%。通過對比傳統制造技術和先進制造技術2 大部分,不難發現學生對先進制造技術的理論知識講解環節和現場實踐環節的滿意程度更高。

表2 學生對工程認知與訓練(信息類)課程各環節的滿意程度 (%)

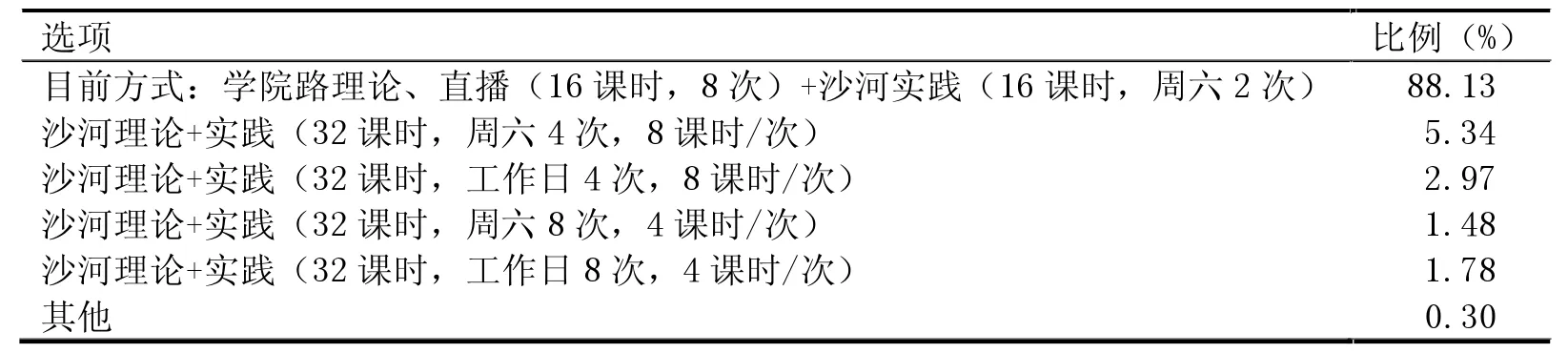

(三)學生更傾向于哪種開課方式

從表3 可以看出,88.13%的學生更傾向于目前跨校區開展工程認知與訓練的方式,極少數學生愿意通過高頻次往返兩校區開展實踐教學。

表3 學生更傾向于哪種開課方式學習“工程認知與訓練”(信息類)課程

三、結束語

跨校區開展工程認知與訓練(信息類)課程無論在教學內容,還是教學模式上均有著重大變革。此次課程的變革主要是通過建立工程實踐類課程線上(微視頻、實踐操作直播和答疑)+線下(理論講解、現場實踐)混合教學模式,充分發揮線上和線下教學互補增強的優勢作用,尤其是理論課堂穿插實踐車間直播這種模式在國內外同類課程中屬于首次嘗試。革新課程開展方式,利用現代信息技術,突破空間局限,不斷擴大課程的受眾面。這種創新方式不僅僅是滿足跨校區開展實踐課程的教學,而且也是對于實踐課程共享共建平臺的大膽嘗試。